勾留中の家族・知人に会うには?一般面会の流れと注意点をわかりやすく解説

警察署や拘置所に勾留されている方と会いたいと思っても、すぐに自由に面会できるとは限りません。

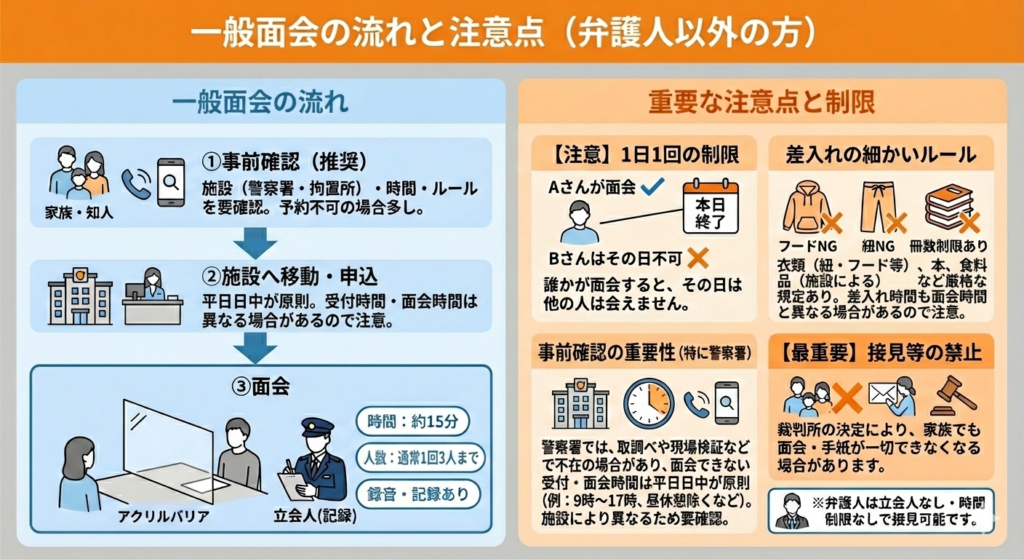

「弁護人等による面会」と「一般の方の面会」には大きな違いがあります。

さらに「接見等の禁止」が付されると、家族であっても会えなくなることがあります。

この記事では、一般の方の面会のポイントを整理して解説します。

※ 本記事は一般的な運用等をご紹介するもので、それらに全面的に賛同しているものではありません。また、公開日の情報を基に作成しています。

1.一般面会とは

刑事訴訟法では、弁護人等以外の方との面会については、刑事訴訟法が以下のように定めています(刑事訴訟法207条1項の準用により、被疑者にも適用されます。以下同じです。)。

第八十条(弁護人等以外の者との接見交通)

勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

接見という言葉は耳慣れませんが、「刑事手続により身体の拘束を受けている者と面会すること」などと定義されますので、面会とほぼ同義と考えて差し支えありません。

面会のみならず、通信および書類・物の授受と合わせて「接見交通」と言われます。

弁護人等による面会とは扱いが異なるため、弁護人等による面会と区別し「一般面会」と言われています。

一般面会は、法令の範囲での権利とされています。

法令の具体例として、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(刑事収容施設法)などがあげられます。

2.一般面会の手続

(1) 申込

一般面会は、被疑者・被告人の立場にあるご本人が留置1されている警察署2や拘置所34567等に行き、申込を行い面会室で面会を行います。

(2) 事前確認が大切

面会の細かなルールは、刑事収容施設法の他、様々なルールがあります。

公表されているもののあればされていないものもあります。

・拘置所

法務省は拘置所における面会等について一般的なルールを公表をしています。

https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse37.html

各地域の実情などによって異なる運用をしている場合もあります。

事前に確認することが大切です。

・警察署

警察署については、警察署によって運用が区々で基準が不明確です。

概ね拘置所と同じようなルールになっていますが、やはり事前に確認することが大切です。

警察署では、多くの場合「留置課」といった部署が窓口になっています。

(3) 面会のルール

・予約はできる?会いに行ったら不在?

拘置所も警察署も予約はできません。

しかし、警察署の場合には、現場検証、取調べ、検察庁や裁判所からの呼び出し等を理由に不在にしていることがあります。

せっかく面会に行ったのに会えないことも珍しくありません。

そのため、事前に、不在にしていないか、留置の担当部署に確認することが望ましいでしょう。

拘置所は、面会予定日に拘置所にいるかまず教えてくれませんが、事情を説明して粘ることは考えられるかもしれません。

・日時・時間帯は?

平日の日中が原則です。

おおむね、

受付時間:8時30分から16時

面会時間:9時から17時

とされています。

拘置所の場合は昼休みとして12時~13時は受付も面会もできないことが多いです。

なお、受付時間を過ぎると面会時間内であっても受付窓口が閉まってしまうことがあるので、注意が必要です。

警察署の運用はさらに異なる可能性が高いので、事前確認することが望ましいです。

・面会時間は?

概ね15分程度です。

・面会回数は?他の人が面会したら会えない?

1日1回が原則です。

注意を要するのは、弁護人等以外の者の誰かが面会すれば1回にカウントされて他の人はその日に面会できないということです。

たとえば、ある日にAさんが午前中に面会した場合、その面会が1回にカウントされますので、午後に面会に来たBさんは面会できません。

そのため、面会に行く予定がある人と連絡が取れる場合には、事前に連絡し合うことが望ましいでしょう。

・面会人数は?

多くの場合、1回の面会で3人までとされています。

・立会人は?

面会中は、警察署や拘置所の職員が立会います。

多くの場合、メモを取って面会内容を記録しています。

・日本語以外で面会することはできる?

可能です。

拘置所では、当該言語を話せる担当者が面会に立ち会います。

言語によって担当者が毎日いる、月数回しかいないことがあるので、事前に確認することが重要です。

警察署では当該言語を話せる人を準備してくれないことが殆どです。

そのため、通訳人はこちらでお願いできる人を探しておく必要があります。

・差入れはできる?

差入れについても、細かいルールがあります。

食料品

差入れできます。

拘置所では所定の売店から食料品を購入し、差し入れることが可能です。

警察署では食料品の差し入れはできないと考えた方がよいでしょう。

衣類等

差し入れできます。

しかし

・フード付きの衣類は不可

・伸縮性のある衣類は不可

・紐がついている衣類は不可

・紐穴は縫っていれば差入れ可能

・タオルはサイズ次第

など細かいルールがあり、施設によって区々なので、事前確認が大切です。

本

差入れできます。

但し、1日に差し入れられる冊数についても上限があるので事前確認が大切です。

また、私物を入れられるロッカーの容量の関係で受け付けられないと言われてしまうこともあるので、やはり事前確認が大切です。

現金

差入れできます。

拘置所では現金で、郵便の発送や、書籍や食料品の購入をすることができることもあるようです。

警察署でも郵便の発送代や自費での食料品購入に充てることができます。

3.接見等の禁止とは

(1) 接見等の禁止の裁判

ところで、一般面会については、事案によって、接見等の禁止の裁判が出されて、被疑者・被告人の立場にある人との面会や手紙のやり取りができなくなる場合があります。

弁護人等以外と面会も手紙のやり取りもできない状況になりますので、勾留されている方の立場からすると、非常に過酷な状況となります。

第八十一条(接見等の禁止)

裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

(2) 「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」とは?

刑事訴訟法81条の接見等の禁止に関する「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」は、刑事訴訟法60条の勾留の要件と同じ文言が使われています。

勾留の要件については、以下の記事で解説しました。

もっともその内容は異なるもので、「勾留による身体拘束によってはまかないきれない程度のものを要する」などと言われています。

既に述べたとおり、一般面会では立会人が内容を記録しますし、面会の一時停止や終了をさせることもできます(刑事収容施設法117条など)。

このような状況で、一般面会等により、逃亡や罪証隠滅のおそれが生ずる自体がどれほどあるかはかなり疑問です。

しかしながら、実際は、否認事件・共犯など関係者が複数いる事件・組織的な関与が疑われる事件では、容易に接見等の禁止が付されているのが実情です。

(3) 禁止の範囲や期限の確認を

なお、接見等の禁止の裁判があっても、現金や本、衣類などの差し入れは、弁護人等以外の方でも可能なことが多いです。

また、公訴の提起まで、第1回目の公判期日8までなど期限が付されていることもあります。

事前に確認することが望ましいと言えます。

(4) 接見等禁止の裁判の争い方

接見等禁止の裁判に対しては、

が考えられます。

特に一部解除については、事件への関与がない親族等は比較的認められることも多く、積極的な活用が考えられます。

4.逮捕され勾留前の一般面会や手紙の授受

逮捕され勾留される前の本人との面会に、刑事訴訟法80条が適用されるかは否定的な見解が多いです。

もっとも、捜査機関による裁量で面会等を実施することは否定されていません。

特に、接見等の禁止と再逮捕とその後の勾留が予定されている事案では、再逮捕された日から再び勾留される日まで、1日、2日間猶予があることもあります。

再逮捕後勾留前の期間は、接見等の禁止の裁判の対象ではありませんし、捜査機関による裁量に委ねられることになります。

本人と面会や手紙の授受ができる貴重なチャンスです。

一般面会や手紙の授受が認められないこともありますが、チャレンジする価値はあります。

5.弁護人等による面会との違い

弁護人12や弁護人になろうとする者による接見を、一般面会と対比して「弁護士接見」「弁護人接見」と呼ばれることがあります。

第三十九条(弁護人等との接見交通)

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。

③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

弁護人等による面会の場合は、

- 日時制限の緩和

- 裁判の準備や日程が迫っている場合には夜間や土日も面会が可能

- ただし、東京拘置所は、休日の面会は土曜日の9時~12時が原則

- 面会時間の制限の緩和

- 時間制限なし。ただし、施設の開業時間による制限はある。

- 東京拘置所の面会時間は、12時~13時を除く、9時~17時

- 立会人無の面会

- 接見等禁止の裁判の制限を受けない

といった点が一般面会と大きく異なります。

接見等禁止の裁判が付されていても、手紙の授受をすることもできます。

このように、弁護人等の接見交通権は極めて強い権利として認められています。

これは被疑者・被告人の立場にある人が、専門家である弁護人に相談し助言を受けて援助を受けることが極めて重要な権利であることに基づくものです。

最高裁平成11年3月24日大法廷判決(民集53条3号514号)では、憲法の保障に由来する権利と明言されています。

6.弁護士に依頼するメリット

このように、一般面会ではどうしても制限が多いのが現在の実情です。

弁護士を依頼することで、

- 接見等禁止の裁判に対する不服申立を行う

- 一部解除の職権発動を求める

- 但、個別の手紙等はご自身で行っていただくことが早い場合あり

- 健康状態などの伝言を伝えてもらう

- 罪証隠滅や逃亡につながり得るような伝言はできません

- ご本人との守秘義務等との関係でお伝え出来ない話もあります

といったことも可能になります。

7.他の記事

8.用語解説など

- 留置:身体拘束されている状態のこと。ここでは勾留も含まれる。

- 警察署:正確には、都道府県警の留置施設が正確と考えられるが、わかいりゃすいため警察署とする。留置施設については刑事収容施設法14条以降に規定がある。

- 拘置所:主として未決拘禁者や死刑確定者を収容し必要な処遇を行う刑事施設

- 拘禁:逮捕に引き続く身柄の拘束。勾留も含まれる。

- 未決拘禁者:刑事訴訟手続において裁判確定前の状態にある拘禁されている被疑者・被告人の立場にある人こと。

- 刑事施設:刑に処せられた者や未決拘禁者等を収容し、必要な処遇を行う施設。刑事収容施設法3条。

- 公判期日:公開の法廷で審理を行う期日

- 準抗告:裁判官が行った、勾留・保釈・押収などに関する裁判に対して、その取消や変更を求める申立

- 抗告:裁判所の決定に対する上訴

- 職権発動:ここでは、当事者に権利に基づく請求ではなく裁判官・裁判所の裁量によって行われるもの程度の意味。

- 弁護人:刑事手続において、専門家として被疑者・被告人の立場にある人の防御を助ける者。弁護士というだけでは弁護人にはなり得ず、選任権者から選任される必要がある。