違法収集証拠排除法則とは?最高裁判例でみる違法捜査と証拠能力

「警察官が令状も示さずに家に立ち入ってきた」「いきなりポケットに手を入れられて所持品を調べられた」…もし、このような違法ではないかと思われる捜査を受けたとすれば、そこで見つかった証拠は、裁判で有罪の証拠として使われてしまうのでしょうか?

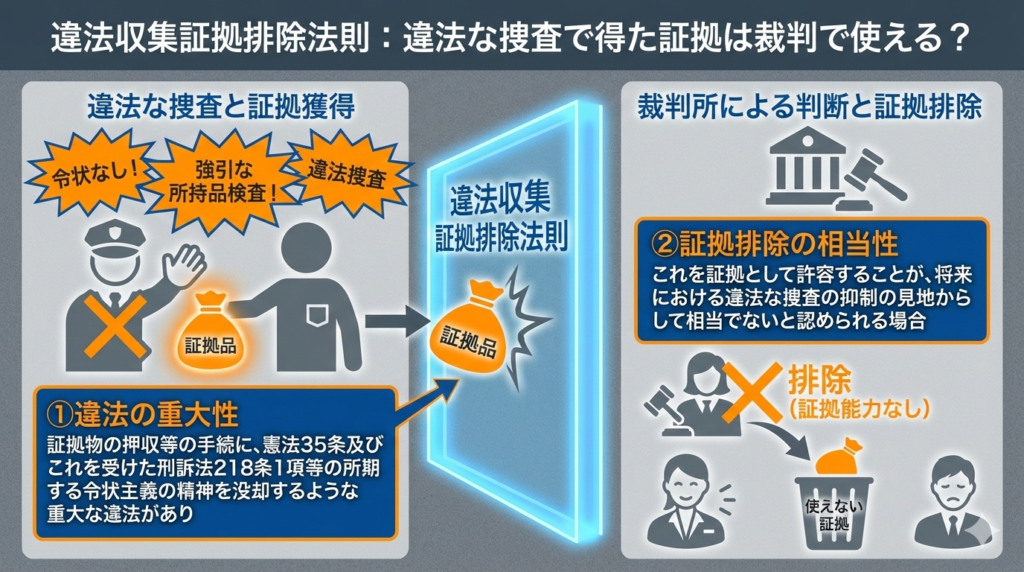

刑事手続には「違法収集証拠排除法則」という重要なルールが存在します。

これは、違法な捜査によって集められた証拠を裁判から締め出す(排除する)ことで、不当な国家権力の行使から私たちの権利を守るためのルールです。

今回は、この「違法収集証拠排除法則」について、どのような場合に適用されるのか、最高裁判所の判例を交えながら詳しく解説していきます。

1. そもそも「違法収集証拠排除法則」とは?

違法収集証拠排除法則とは、違法な捜査手続によって収集・獲得された証拠について、裁判における証拠としての適格(証拠能力)を否定するルールのことです。

刑事訴訟法には、自白1の証拠能力を制限する規定(319条1項)はありますが、証拠物などについて直接定めた規定はありません。

そのため、このルールは、最高裁判所が判例を通じて確立した、憲法や刑事訴訟法の解釈上のルールとされています。

では、なぜこのようなルールが必要なのでしょうか。

その根拠は、主に以下の3つにあると説明されています。

➀ 将来の違法捜査の抑止

違法な手段で証拠を集めても、結局裁判で使えなくなるのであれば、捜査機関は違法な捜査をしなくなるだろう、という考え方です。

これは、排除法則の最も重要な目的の一つとされています。

② 司法の廉潔性の保持

裁判所が、違法な手続きで得られた証拠を採用して有罪判決を下すことは、あたかも裁判所が違法な捜査に加担するかのようであり、司法に対する国民の信頼を損なうことにつながります。このような事態を避けるため、裁判所の潔白さを保つという目的です。

③ 適正手続の保障

憲法31条は「法の適正な手続」を保障しています。違法な手続で得られた証拠を用いて有罪とすることは、この憲法の精神に反するという考え方です。

2. どんな場合に証拠は排除されるのか?―最高裁の判断基準

(1) 相対的排除という考え

捜査に少しでも違法があれば、そこで得られた証拠はすべて使えなくなるのでしょうか。

裁判所は、事案の真相究明という刑事裁判のもう一つの重要な目的とのバランスを考慮し、違法であれば直ちに証拠能力が否定されるという画一的な考え方(絶対的排除論)は採用していません。

(2) 最高裁判例の判旨

この点について、最高裁判所は、昭和53年9月7日の判決(刑集32巻6号1672頁)で、違法収集証拠排除法則を初めて認め、その基準を示しました。

この判決は、その後の刑事実務の基本となっています。

刑罰法令を適正に適用実現し、公の秩序を維持することは、刑事訴訟の重要な任務であり、そのためには事案の真相をできる限り明らかにすることが必要であることはいうまでもないところ、証拠物は押収手続が違法であつても、物それ自体の性質・形状に変異をきたすことはなく、その存在・形状等に関する価値に変りのないことなど証拠物の証拠としての性格にかんがみると、その押収手続に違法があるとして直ちにその証拠能力を否定することは、事案の真相の究明に資するゆえんではなく、相当でないというべきである。

しかし、他面において、事案の真相の究明も、個人の基本的人権の保障を全うしつつ、適正な手続のもとでされなければならないものであり、ことに憲法三五条が、憲法三三条の場合及び令状による場合を除き、住居の不可侵、捜索及び押収を受けることのない権利を保障し、これを受けて刑訴法が捜索及び押収等につき厳格な規定を設けていること、また、憲法三一条が法の適正な手続を保障していること等にかんがみると、証拠物の押収等の手続に、憲法三五条及びこれを受けた刑訴法二一八条一項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべき

(3) ポイント

最高裁が示した基準は、以下の2つの要件を満たす場合です。

① 証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、

② これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合

この2つの要件を満たすときに、初めてその証拠の証拠能力が否定される、と判示したのです。

これは「相対的排除論」などと呼ばれています。

実務上は、①の「重大な違法」が認められれば、通常は②の「排除相当性」も認められると考えられるため、結局のところ、捜査手続の違法が「重大」といえるかどうかが、証拠が排除されるか否かの最大の分かれ目となっています。

(4) 昭和53年9月7日の判決の結論

なお、昭和53年9月7日の判決(刑集32巻6号1672頁)は結論として証拠能力を認めていますが、後述します。

3. 証拠排除はどう判断されるのか?

(1) 考慮要素

では、どのような場合に違法が重大で証拠排除が相当と判断されるのでしょうか。

裁判所は、画一的な基準を設けるのではなく、事案ごとの様々な事情を総合的に考慮して判断します。主な考慮要素としては、以下のようなものが挙げられています2。

• 手続違反の客観的な側面

法規からの逸脱の程度、侵害された利益の重要性、損害の程度など。

• 手続違反の主観的な側面

捜査官が違法性を認識していたか、令状主義の規定を意図的に無視しようとする意図(令状主義潜脱の意図)があったかなど。

• 違法行為と証拠獲得との関連性

その違法な行為がなければ、証拠は獲得できなかったのかという因果関係の強さ。

• その他

手続の頻発性、 事件の重大性、その証拠が持つ重要性なども、総合的な価値判断の中で考慮されることがあります。

(2) 事案の重大性や証拠の重要性を考慮する点

・背景事情

違法収集証拠排除法則は、本来有罪判決を言い渡すことが可能な事案でも無罪との結論を導き得る点で、そこまでしなければいけない重大な違法かなどの価値判断を伴うものであるという評価も可能で、そのことからか、政策的なルールであり裁量的な判断であるという指摘もあります。

そのため、頻発する違法な手続でない場合には違法は重大であるけれども証拠の排除はしない、重大な事件・重要な証拠であるから違法であることは判決で宣言するが(実体的な真実を無視しえず)証拠排除まではしない、という判断も、裁判所の思考としては、あり得るのだろうと思います。

背景には、例えば重大な事案で証拠排除すれば、その結果無罪になるとすれば、かえって司法の信頼を害する結果になり違法収集証拠排除法則の趣旨と相いれなくなるという考えもあるのだろうと思います。

・自白した供述調書を排除したが有罪認定した事案

現に、東京高裁平成14年9月4日判決(判時1808号144頁)では、自白した供述調書に違法収集証拠排除法則を適用し証拠を排除しましたが、他の証拠から犯人であると認定し有罪判決を出しています。

殺人事件という重大事案で、自白した供述調書の証拠能力がなくとも他の証拠から犯人であることを認定できたことから、自白した供述調書の証拠としての重要性は相対的に低かったと評価されているのかもしれません。

・無罪になる事案は報道では覚醒剤自己使用が目立つ

違法収集証拠排除法則で証拠排除され、無罪が言い渡される事案は、報道されることもありますが、接する限り、覚醒剤自己使用で、尿の鑑定書などの証拠能力が否定される事例です。

職務質問から始まるため、違法捜査が行われやすい類型であることに加え、おそらく犯行に対する直接の被害者がいない犯罪であることも考慮されているように思います。

直接の被害者がいる事案では、有罪判決を言い渡すことが可能であっても無罪にすることは躊躇されるケースもあるのではないかと推測します3。

もっとも、こういったあいまいなルールで、果たして違法捜査に対する抑止力になるのか疑問は拭えません。

判決で違法と宣言するだけでも効果はあるという意見もありますが、重大事案で重要な証拠であれば、多少の違法をしても裁判所は証拠として採用してくれると思われる可能性があるからです。

これらの要素を具体的にどのように評価するのか、実際の裁判例を見ていきましょう。

4. 実際の判例・裁判例からみる判断の実際

(1) 証拠が排除されたケース|最判平成15年2月14日

最判平成15年2月14日刑集57巻2号121頁は、いわゆる派生証拠に関する事案ですが、この事件は、違法収集証拠排除法則の適用を考える上で非常に重要な判例です。

• 事案の概要

警察官は、逮捕状は発付されていたものの、それを携帯せずに被疑者を逮捕しました。

これは逮捕状の呈示を欠く違法な手続です。

さらに問題なのは、警察官がこの違法を隠蔽するために、逮捕現場で適法に逮捕状を呈示したかのような虚偽の捜査報告書を作成し、公判廷でも事実に反する証言をしたことでした。

・判旨

本件逮捕には,逮捕時に逮捕状の呈示がなく,逮捕状の緊急執行もされていない(逮捕状の緊急執行の手続が執られていないことは,本件の経過から明らかである。)という手続的な違法があるが,それにとどまらず,警察官は,その手続的な違法を糊塗するため,前記のとおり,逮捕状へ虚偽事項を記入し,内容虚偽の捜査報告書を作成し,更には,公判廷において事実と反する証言をしているのであって,本件の経緯全体を通して表れたこのような警察官の態度を総合的に考慮すれば,本件逮捕手続の違法の程度は,令状主義の精神を潜脱し,没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないものといわざるを得ない。そして,このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは,将来における違法捜査抑制の見地からも相当でないと認められるから,その証拠能力を否定すべきである

本件採尿は,本件逮捕の当日にされたものであり,その尿は,上記のとおり重大な違法があると評価される本件逮捕と密接な関連を有する証拠であるというべきである。

また,その鑑定書も,同様な評価を与えられるべき

・ポイント

最高裁は、単に逮捕状を呈示しなかったという手続的な違法にとどまらず、その後の警察官による一連の隠蔽行為全体を「本件の経緯全体を通じて表れた警察官の態度」として総合的に考慮しました。

その結果、この逮捕手続の違法は「令状主義の精神を潜脱し、没却するような重大なもの」と評価し、この違法な逮捕と「密接な関連を有する証拠」である当日採取された尿と、その尿の鑑定書について、その証拠能力を否定しました。

この判例は、捜査官の主観的な意図や事後的な対応が、「違法の重大性」の判断に極めて大きな影響を与えることを示しています。

ただし、押収された覚醒剤については、証拠能力が肯定されました。

本件覚せい剤は,被告人の覚せい剤使用を被疑事実とし,被告人方を捜索すべき場所として発付された捜索差押許可状に基づいて行われた捜索により発見されて差し押さえられたものであるが,上記捜索差押許可状は上記…の鑑定書を疎明資料として発付されたものであるから,証拠能力のない証拠と関連性を有する証拠というべきである。

本件覚せい剤の差押えは,司法審査を経て発付された捜索差押許可状によってされたものであること,逮捕前に適法に発付されていた被告人に対する窃盗事件についての捜索差押許可状の執行と併せて行われたものであることなど,本件の諸事情にかんがみると,本件覚せい剤の差押えと上記…の鑑定書との関連性は密接なものではないというべきである。したがって,本件覚せい剤及びこれに関する鑑定書については,その収集手続に重大な違法があるとまではいえず,その他,これらの証拠の重要性等諸般の事情を総合すると,その証拠能力を否定することはできない。

(2) 証拠が排除されなかったケース➀|最判昭和53年9月7日

最判昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁は、違法収集証拠排除法則の基準を初めて示したリーディングケースです。

・事案の概要

警察官が、被告人とされた人の承諾なくズボンの内ポケットに手を入れ、覚醒剤を発見しました。

・判旨

被告人の承諾なくその上衣左側内ポケツトから本件証拠物を取り出したB巡査の行為は、職務質問の要件が存在し、かつ、所持品検査の必要性と緊急性が認められる状況のもとで、必ずしも諾否の態度が明白ではなかつた被告人に対し、所持品検査として許容される限度をわずかに超えて行われたに過ぎないのであつて、もとより同巡査において令状主義に関する諸規定を潜脱しようとの意図があつたものではなく、また、他に右所持品検査に際し強制等のされた事跡も認められないので、本件証拠物の押収手続の違法は必ずしも重大であるとはいいえないのであり、これを被告人の罪証に供することが、違法な捜査の抑制の見地に立つてみても相当でないとは認めがたいから、本件証拠物の証拠能力はこれを肯定すべきである。

・ポイント

最高裁は、この所持品検査は違法であると認めました。

しかし、①所持品検査の必要性・緊急性が認められる状況であったこと、②強制の程度も強いものではなかったこと、③令状主義に関する諸規定を潜脱しようとする意図があったとは認められないことなどを理由に、違法の程度は令状主義の精神を没却するほど重大なものとまではいえないと判断しました。

その結果、覚醒剤の証拠能力は肯定されました。

(3) 証拠が排除されなかったケース②|最決平成8年10月29日

最決平成8年10月29日刑集50巻9号683頁では、違法な行為と証拠の発見との間の「因果関係」が問題となりました。

• 事案の概要

警察官らが適法な捜索差押許可状に基づいて室内を捜索し、覚醒剤を発見しました。

しかし、その発見後、被疑者の発言に腹を立てた警察官らが被疑者に暴行を加えました。

・判旨

警察官が捜索の過程において関係者に暴力を振るうことは許されないことであって、本件における右警察官らの行為は違法なものというほかはない。

しかしながら、前記捜索の経緯に照らし本件覚せい剤の証拠能力について考えてみると、右警察官の違法行為は捜索の現場においてなされているが、その暴行の時点は証拠物発見の後であり、被告人の発言に触発されて行われたものであって、証拠物の発見を目的とし捜索に利用するために行われたものとは認められないから、右拠物を警察官の違法行為の結果収集された証拠として、証拠能力を否定することはできない。

・ポイント

最高裁は、警察官の暴行は違法であるとしながらも、その暴行は証拠物である覚醒剤が発見された後に行われたものであり、「被告人の発言に触発されて行われたものであって、証拠物の発見を目的とし捜索に利用するために行われたものとは認められない」と指摘しました。

つまり、違法な暴行と証拠の発見との間には因果関係がないため、この覚醒剤は「警察官の違法行為の結果収集された証拠」には当たらないとして、証拠能力を肯定したと言えます。

5. 少し発展的な問題

Q1. 一般人が違法に集めた証拠はどうなりますか?

原則として、違法収集証拠排除法則は国家機関による捜査活動を対象としているため、私人が収集した証拠には原則適用されません。

ただし、私人が捜査機関からの依頼や指示に基づいて証拠を収集した場合など、実質的に捜査機関の行為と同視できるような場合には、例外的に排除法則が適用される可能性があります。

Q2. 外国で集められた証拠は日本の裁判で使えますか?

国際捜査共助などによって外国の捜査機関が収集した証拠であっても、その収集手続が日本の憲法や刑事訴訟法の基本理念に実質的に反するような重大な違法をはらむ場合には、証拠能力が否定されることがあります。

Q3. 違法な証拠でも、被告人が「使っていい」と同意したら?

最高裁判所は、違法に収集された証拠であっても、被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した場合には、原則として証拠能力が認められる、と判断しています(最大判昭和36年6月7日刑集15巻6号915頁)。

ただし、これも無制限ではなく、違法性が極めて重大で、司法の廉潔性を著しく害するような場合には、同意があっても許容されない可能性が残されています。

6.まとめ|違法な捜査に泣き寝入りしないために

ここまで見てきたように、違法収集証拠排除法則は、捜査手続に違法があった場合に、その証拠を裁判から排除するための武器です。

しかし、その適用は「令状主義の精神を没却するような重大な違法」がある場合に限られるなど、非常に専門的かつ複雑な判断を伴います。

もし、ご自身やご家族が受けた捜査について、「これはおかしいのではないか」「やりすぎではないか」と感じることがあれば、決して諦めないでください。

その捜査が違法かどうか、そして証拠が排除される可能性があるかどうかを判断するためには、弁護士の助言が不可欠です。

逮捕された、捜査を受けているなど、少しでも不安なことがあれば、すぐにご相談ください。

7.他の記事など

違法収集証拠は弁護士への連絡妨害でも適用が問題になっています。

8.用語解説など

- 自白:自己の犯罪事実の全部又は主要な部分を認める供述

- 考慮要素:様々な整理があり得るところであり、辻川靖夫「違法収集証拠の証拠能力」、松尾編『実例刑事訴訟法Ⅲ』、青林書院、2012年、pp.135~136の整理を参考にしています。

- 事案の重大性について:元裁判官の杉田宗久氏は、「仮に、これが被害者が死亡しているような非常に重大な事案であって、争われている証拠がその事件の有罪・無罪を決する極めて重要な意義を有しでいるというような場合などにおいては、捜査官がミスをしたというだけで,そのような重要な証拠を排除して凶悪犯人を無罪放免にしてよいのかという、非常に重い問いを突き付けられることになるかもしれません。」と述べています。(大澤裕・杉田宗久「違法収集証拠の排除」(「対話で学ぶ刑訴法判例」)、『法学教室』328号、有斐閣、2008年、71頁。)