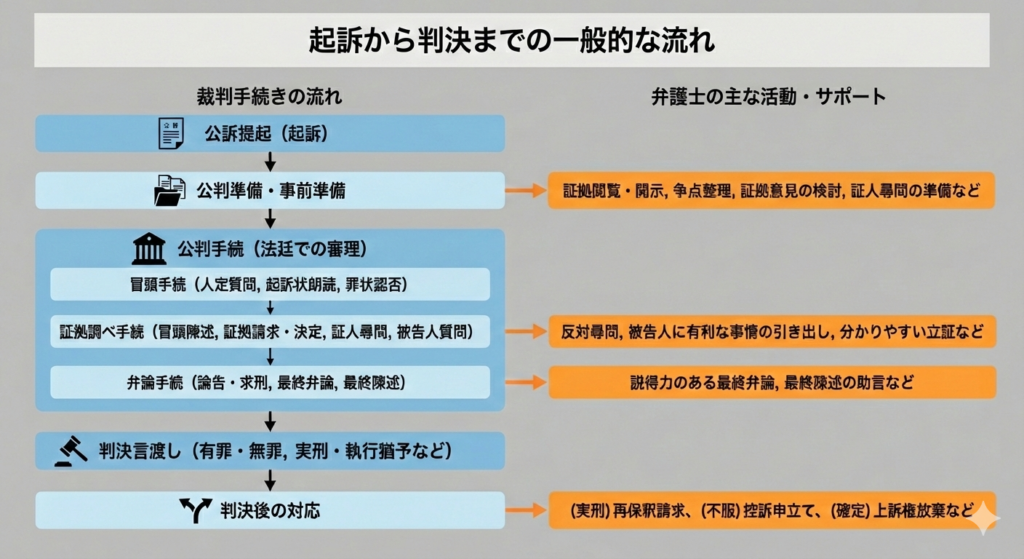

起訴されたらどうなる?刑事裁判の流れと弁護士ができること

もし、あなた、ご家族、大切な人が「起訴」されてしまったら…。

これから裁判がどう進んでいくのか、何をすれば良いのか、不安な日々を過ごされているかもしれません。

刑事裁判は、その後の人生を大きく左右する非常に重大な手続きです。

この記事では、起訴から判決までの裁判手続きの流れをステップごとに分かりやすく解説します。

それぞれの段階で弁護士がどのような活動ができるのか、その重要性をお伝えします。

一人で悩まず、まずは正しい知識を得ることから始めましょう。

※ 公判前整理手続等に付されていない、公訴事実に争いがない、一般的な手続の流れを念頭に説明するものです。

※ また、公開日の情報を基に作成しています。

1.公訴提起から公判準備まで

刑事裁判は、検察官が裁判所に起訴状1を提出すること(公訴の提起)によって始まります。

起訴状が提出されると、第1回公判期日2に向けて、裁判所と訴訟当事者(検察官と弁護人)双方で準備が進められます。

(1) 公訴の提起(起訴)

- 刑事裁判は検察官が起訴状を裁判所に提出することによって始まります

- 刑事訴訟法第247条

- 起訴状には、被告人を特定する事項のほか、審理の対象となる公訴事実3(いつ、どこで、どのような犯罪行為を行ったか)と罪名(適用される罰条)が記載されます

- 刑事訴訟法第256条

(2) 事件の分配・起訴状謄本の送達

- 裁判所が起訴状を受理すると、その事件は、通常、裁判所の事務分配規程に従って、審理を担当する部・係に機械的に割り振られます。

- 法定刑の重さなどに基づき、3人の裁判官による合議体で審理されるか、1人の裁判官による単独体で審理されるかが決まります

- 刑事訴訟法第26条

- 審理を担当することになった裁判体を受訴裁判所と呼びます。

- 法定刑の重さなどに基づき、3人の裁判官による合議体で審理されるか、1人の裁判官による単独体で審理されるかが決まります

(3) 第1回公判期日の指定・通知・召喚

- 裁判長は、第1回公判期日を指定します

- 通常は、候補日の打診があり、検察官・弁護人と調整した上、指定します。

- 刑事訴訟法第273条1項

- 指定された公判期日は、検察官と弁護人に通知されます

- 刑事訴訟法第273条3項

- 被告人に対しては、公判期日に出頭を命じる召喚状6が送達されます

- 刑事訴訟法第273条2項、第62条、第65条1項

- 原則として、召喚状の送達と第1回公判期日との間には、少なくとも5日間の猶予期間を設けなければならないとされています

- 刑事訴訟法第275条、刑事訴訟規則第179条2項

2.第1回公判期日前の「事前準備」

公判前整理手続7等に付されない事件であっても、いきなり裁判が始まるわけではありません。

第1回公判期日から充実した審理を迅速に行うため、刑事訴訟規則には当事者双方と裁判所の「事前準備」に関する規定が細かく定められています。

この段階から準備して活動することが極めて重要です。

(1) 検察官の準備

- 請求予定証拠の閲覧機会の付与

- 証人予定者の通知

- 証人尋問11を請求する予定がある場合、その証人の氏名と住居を弁護人に知らせる機会を与えなければなりません。

- 刑事訴訟法第299条1項、刑事訴訟規則第178条の7

- 証人尋問11を請求する予定がある場合、その証人の氏名と住居を弁護人に知らせる機会を与えなければなりません。

- 弁護人との打合せ

- 第1回公判期日前に弁護人と連絡を取り、訴因12や罰条を明確にするとともに、公判期日での主張や立証の方針について、できる限り打合せをしておくことが求められます。

- 刑事訴訟規則第178条の6第3項1号。

- 第1回公判期日前に弁護人と連絡を取り、訴因12や罰条を明確にするとともに、公判期日での主張や立証の方針について、できる限り打合せをしておくことが求められます。

(2) 弁護人の準備

- 請求予定証拠の開示(閲覧機会の付与)

- 弁護人も、公判で請求予定の証拠書類や証拠物があれば、事前に検察官に閲覧の機会を与えなければならないとされています。

- 検察官にも防御の準備の機会を与え、公平な裁判を実現するためとされています

- 刑事訴訟規則第178条の6第2項3号

- 弁護人も、公判で請求予定の証拠書類や証拠物があれば、事前に検察官に閲覧の機会を与えなければならないとされています。

- 不同意見込みの事前通知

- 検察官から閲覧させてもらった証拠のうち、公判で証拠とすることに同意13しない・異議がある等の見込みのものがあれば、その旨を検察官に通知しなければならないとされています。

- 検察官に「次の手」(例えば、証人尋問の準備)を促し、裁判の争点を明確にする上で非常に重要な防御活動と言えます。

- 刑事訴訟規則第178条の6第2項2号

- 検察官から閲覧させてもらった証拠のうち、公判で証拠とすることに同意13しない・異議がある等の見込みのものがあれば、その旨を検察官に通知しなければならないとされています。

- 証人予定者の通知

- 弁護人側も証人尋問を請求する予定がある場合、その証人の氏名と住居を検察官に知らせる機会を与えなければならないとされています。

- 刑事訴訟法第299条1項、刑事訴訟規則第178条の7

(3) 当事者双方と裁判所の役割

- 審理に要する見込み時間の申出

- 検察官と弁護人は、第1回公判期日から計画的に行われる審理に要する見込み時間などを、裁判所に申し出るとされています。

- 証拠の点数、内容を説明するのにかかる時間

- 証人尋問の有無、証人尋問に要する見込み時間

- 刑事訴訟規則第178条の6第3項2号。

- 検察官と弁護人は、第1回公判期日から計画的に行われる審理に要する見込み時間などを、裁判所に申し出るとされています。

- 裁判所による進行調整

- 裁判所は、必要に応じて、検察官・弁護人と訴訟の進行について事前の打合せを行うことができます。

- 刑事訴訟規則第178条の10。

3.公判手続(法廷での審理)― 裁判の核心部分

事前準備を終え、いよいよ公開の法廷で審理が始まります。

「公判手続」といい、刑事裁判の核心部分です。

公判手続は、大きく「冒頭手続14」「証拠調べ手続15」「弁論手続16」の3つのパートに分かれて進行します。

(0) 開廷前 法廷イメージ図あり

以下は、法廷のイメージ図です。

開廷前は、裁判官席は空席です。

多くの事件では、裁判官は1名です。3名の合議体となることもあります。

検察官席・弁護人席は法廷によっては逆になることがあります。

被告人とされた人は、弁護人席の隣の席か前に設置してあるベンチ席17で待機することになります。

(1) 冒頭手続|裁判の開会宣言

冒頭手続は、何を審理するのかを明らかにする手続です。

開廷時間になりますと、裁判官が、入室します。

「これから審理を始めます」などと言って、裁判の開始を宣言します。

① 人定質問

- 裁判官が、まず被告人とされた人に対し、氏名、生年月日、職業、住所、本籍(または国籍)などを尋ね、法廷にいるのが起訴状に記載された本人に間違いないかを確認します。

- 人定質問の前に、裁判官から、証言台の前へ移動するよう促されます。

- 本籍はなじみがないと思います。答えられないと焦るかもしれませんので、事前に受け取っている起訴状をよく確認することが大切です。

- 刑事訴訟法 第196条。

② 起訴状朗読

- 人定質問が終わると、検察官が起訴状を読み上げます。

- 裁判官から「これから検察官が起訴状を読み上げますので、よく聞いていてください」と言われます。

- 起訴状に書いてある公訴事実が長い場合、その場で聞いても普通は緊張で覚えられません。事前に公訴事実をよく見ておくことが大切です。

- 刑事訴訟法 第291条1項

- これにより、審理の対象となる公訴事実(犯罪の内容)、罪名、罰条が法廷で明らかにされます。

③ 黙秘権等の告知:

- 起訴状朗読後、裁判官から、被告人とされた人に対し、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる(黙秘権)」ことの説明がされます。

- 陳述すれば、その内容は有利にも不利にも証拠となり得ることなどの説明もあります。

- 刑事訴訟法 第291条3項、刑事訴訟規則 第197条。

④ 罪状認否(被告事件に対する陳述)

- 裁判官から、黙秘権の告知に続き、被告人とされた人と弁護人は、起訴状に書かれている事実について意見を述べる機会を与えられます。

- ここで、起訴事実を認めるのか(認否事件)、争うのか(否認事件)、あるいは一部を争うのか、被告人側の立場を初めて公開の法廷で表明することになります。

- 罪状認否によって、事件の争点が明確にされることになります。

- 緊張しているはずです。どういった意見を述べるか、事前に考えておくとよいでしょう。

- 刑事訴訟法291条4項

- 証言台の前に立っていた場合は、罪状認否を終えると元の席に戻るよう促されます。

(2) 証拠調べ手続|有罪・無罪等の心証を抱く手続

証拠調べ手続は、裁判官が有罪か無罪か、刑の重さをどうするかの心証を形成する最も重要な段階です。

・冒頭陳述

- (検察官による)冒頭陳述とは、検察官が、証拠調べの最初に、証拠によって証明しようとする事実(事件のストーリー、被告人の経歴、動機、犯行状況など)を述べることです。

- 検察官の冒頭陳述は、義務とされています。

- 弁護人も、被告人側の主張(例えば、殺意はなかった、偶発的な犯行だったなど)を述べることができます。

- 公判前整理手続に付されていない事件では、弁護人冒頭陳述は任意です。

- 刑事訴訟法 第296条、刑事訴訟規則 第198条。

・証拠調べの請求と決定・取調べ

冒頭陳述の後、実際に証拠を取調べる手続に入ります。

概要

- まず検察官が証拠調べを請求し、次に弁護人が請求します。

- 請求した証拠に関し、裁判所は相手方の証拠意見(証拠とすることに同意するか、不同意か、異議がないかなど)を聴きます。

- 刑事訴訟規則 第190条2項、伝聞証拠18については刑事訴訟法326条

- 裁判官は、相手方の証拠意見を踏まえ、証拠を法廷で取調べるかどうかの証拠決定を行います。

検察官の立証活動

- 検察官は公訴事実や情状事実等の立証に必要と考える証拠を全て、証拠調べ請求します。

- これに対し、弁護人が証拠意見を述べます。

- 弁護人の証拠意見も踏まえ、裁判所が証拠決定をします。

- 採用された証拠について、取調べが行われます。

- 証拠の取調べは、書証→人証(証人尋問など) の順になるのが通常です。

- 争いがない事件では証人尋問が行われないこともあります。

弁護人の立証活動

- 検察官の立証が一通り終わると、弁護人側の立証に移ります。

- 弁護人が証拠調べ請求をするところから始まり、以降の流れは、検察官の立証活動と同じ流れです。

- 書証の例としては、典型的なものとしては、示談書などが挙げられます。

- 弁護人側の情状証人などの証人尋問も、通常はこの段階で行われます。

証拠の取調べ方法

裁判所が採用を決定した証拠については、以下の方法で内容が確認されます。

- 書証(書類)

- 供述調書や実況見分調書などが、法廷で朗読されます。

- 朗読は、請求をした当事者が、読み上げることが通例です。

- 刑事訴訟法 第305条

- 物証(物)

- たとえば、凶器や犯行現場の写真などが考えられます。法廷で裁判官に示されます。

- 刑事訴訟法 第306条

- 証人尋問

- 被害者、事件の目撃者、鑑定医、捜査官、情状証人など事件に関係する人物を証人として呼び、尋問します。

- まず請求した側が質問(主尋問)し、次に相手方が質問(反対尋問)を行います。必要に応じて再主尋問なども行われます。

- その後、裁判官から補充尋問が行われることもあります。

- 争いのある事件では、証言の信用性が大きな争点となることがあります。

- 被害者、事件の目撃者、鑑定医、捜査官、情状証人など事件に関係する人物を証人として呼び、尋問します。

・被告人質問

- 通常は、検察官請求証拠の取調べ、弁護人請求証拠の取調べの後に、被告人自身への質問が行われます。

- 被告人質問は、第1審では職権で行われることになりますが、弁護人の方から職権発動を求める趣旨で、被告人質問の実施を申し入れることになります。

- 職権を促すにすぎず、法的には証拠調べ請求ではありません。

- 被告人質問は、第1審では職権で行われることになりますが、弁護人の方から職権発動を求める趣旨で、被告人質問の実施を申し入れることになります。

- 被告人質問を実施する際に、裁判官から証言台の前の椅子に座るように促されます。

- 通常、弁護人(主質問)、検察官(反対質問)、そして裁判官(補充質問)の順で質問します。

- 証言台で話をした場合には、被告人質問が終わると、裁判官から元の着席位置に戻るよう促されます。

- 被告人とされた人は黙秘権を保障されていますが、任意で供述することができます。

- 刑事訴訟法 第311条

・弁護人の役割

証拠調べ手続は、弁護士の腕の見せ所と言えます。

- 書証

- 効果的な証拠がないか検討し、収集する必要があります。

- 弁護人が作成するものであれば、内容がわかりやすい書証を作る必要があります。

- 書証の内容説明も、裁判官が法廷で内容を理解できるような説明にしなければなりません。

- 証人尋問・被告人質問

- 検察官側の証人であれば、反対尋問で証言の矛盾点を突くなどして、証言が信用できないという心証を裁判官に抱かせる必要があります。

- 弁護側の証人であれば、主尋問で、裁判官に分かりやすく伝わるよう、質問の内容・質問の順番などをよく検討し、わかりやすい質問などをしなければなりません。

- 被告人質問でも、主質問で、被告人に有利な事情(争いのない事件であれば、反省の情、偶発的な犯行であったことなど)を効果的に引き出し、裁判官に良い心証を与える必要があります。

(4) 弁論手続|最終的な意見陳述

全ての証拠調べが終わった後、検察官と弁護人がそれぞれ最終的な意見を述べる段階です。

① 論告・求刑

- 論告

- 証拠調べの結果を総括し、「被告人は有罪である」という点を含む公訴事実の認定、情状19の評価、法令の解釈適用等について、意見を述べます。

- 求刑

- 被告人とされる人に科されるべきと考える刑罰の種類と重さ(「懲役〇年に処するのが相当」など)を具体的に述べます。

- 刑事訴訟法 第293条1項。義務的とされています。

② 最終弁論

- 検察官の論告・求刑に対し、弁護人が反論します。

- 「無罪である」「検察官の求刑は重すぎる」「執行猶予が相当である」といった結論と、その理由を、証拠に基づいて説得的に主張します。

- 刑事訴訟法293条2項・刑事訴訟規則211条

③ 最終陳述

- 最後に、被告人とされた人自身が自らの言葉で意見を述べる機会が与えられます。

- まず、裁判官から、証言台の前に立つよう促されます。

- 裁判官から「これで審理を終えますが、最後に何か言っておきたいことはありますか」などと言われます。

- 短時間のものが想定されています。

- ここでの発言も証拠になります。

- 争いがない事件であれば、ここで反省の気持ちや更生の誓いを述べることは、判決に影響を与えることがあります。逆に不用意な発言が不利に働くこともあります。

- どんなことを話すかは事前によく考えておくべきでしょう。

- 刑事訴訟法293条2項・刑事訴訟規則211条

- 証言台の前で意見を述べた場合には、述べた後、裁判官から元の着席位置に戻るよう促されます。

- 通常、最終陳述後、判決言渡し期日の指定がされます。

(5) 評議と判決言渡し

全ての審理が終わると、弁論は終結し、判決20を待つことになります。

・評議

裁判官(裁判員裁判では裁判官と裁判員)が非公開の場で、有罪か無罪か、有罪の場合の刑の重さ(量刑)について評議(話し合い)を行います。

・判決言渡し

- 後日、指定された判決期日に、裁判長が法廷で判決を言い渡します。

- 判決を言い渡す前に、裁判官から、証言台の前に立つよう促されます。

- 判決では、通常、まず結論である「主文」(例:「被告人を懲役3年に処する」)が告げられ、次にその理由が朗読されます。

- 刑事訴訟法 第342条, 第335条

4.判決言渡し後の身柄関係と控訴など

判決の内容によって、被告人の身柄は大きく変わります。

これも重要な点です。

(1) 実刑判決の注意点|再保釈

保釈されていた場合

- 禁錮以上の刑(実刑)の判決が宣告されると、保釈21はその瞬間に効力を失います(失効)します。

- 刑事訴訟法 第343条

- つまり、法廷で判決を聞いた後、法廷のその場で、そのまま身体拘束されることになります。

弁護人の対応

- 再び身体拘束からの解放を目指すには、再度保釈を請求(再保釈)する必要があります。

- 一度は勾留されてしまいますが、事前準備を確りし、再保釈の許可がでれば、その日のうちに釈放されることも可能です。

(2) 執行猶予付き判決の留意点

勾留されていた場合

- 刑の執行猶予付の判決が言い渡されると、勾留状はその効力を失います

- 刑事訴訟法 第345条

- これは、その場で釈放されることを意味します。

- 裁判長から執行猶予に関する説明を受けた後、荷物を取りに拘置所等へ戻ることが通常ですが、当日、帰宅できます。

(3) 判決に不服がある場合|控訴

控訴22

- 第一審の判決に不服がある場合、判決言渡しの日の翌日から数えて14日以内に、高等裁判所に対して控訴を申し立てることができます。

- 刑事訴訟法 第373条, 第55条第1項

- この14日間という期間は非常に厳格です。

- この期間内に検察官も被告人側も控訴をしなければ、判決は確定します。

- 確定すれば、再審事由でもない限り、判決の内容を争うことはできません。

- 控訴するかしないかはよく考えて判断した方がよいでしょう。

(4) 上訴権放棄|早期の判決確定

- 判決後、上訴権の放棄23を行い、検察官にも上訴権の放棄をしてもらうことで、刑の確定を早めることができます。

- 特に執行猶予付判決の場合、執行猶予期間の始期は「刑が確定してから」になりますので、上訴期間の経過満了の場合よりも、執行猶予期間の経過を若干早めることができます。

- 但し、上訴権の放棄をすると、後になって「やはり上訴(控訴)したい」と思っても、取消が認められることは基本的に認められないので、慎重に判断する必要があります。

5.まとめ|判決まで、判決後も弁護士のサポートは不可欠

公判手続は、専門的な知識と技術が要求される場面の連続です。

そして、判決が言い渡された後も、身柄の解放や控訴など、迅速かつ的確な対応が必要です。

もし、あなたや、ご家族、大切な人が起訴されてしまったら、どの段階であっても決して一人で悩まず、刑事弁護の経験豊富な弁護士にご相談ください。

最善の弁護活動をお約束します。

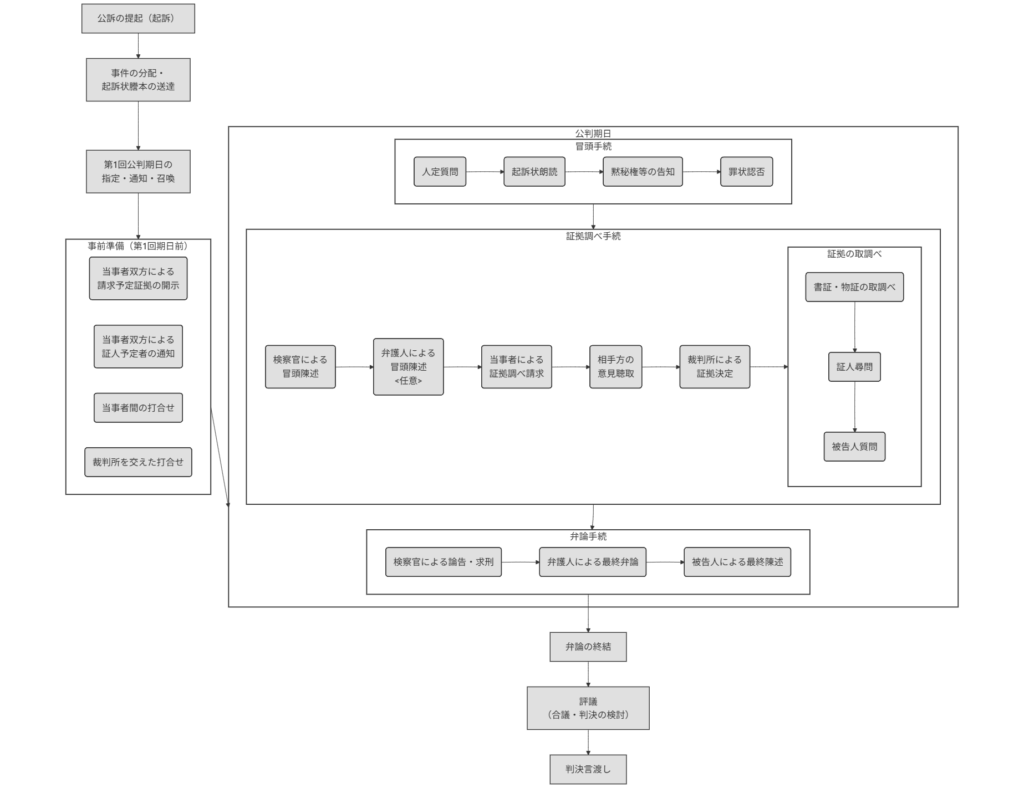

6.起訴から裁判手続のフローチャート

7.他の記事など

8.用語解説など

- 起訴状:検察官が、公訴提起の際に裁判所に提出する書面。公訴とは、検察官が裁判所に対し、刑事事件の審判を求めること。

- 公判期日:公開の法廷で行う期日。期日とは、裁判所と当事者や関係人が会合して、訴訟に関する行為と行うために定められる時間のこと。

- 公訴事実:起訴状に訴因として記載されている犯罪事実。訴因とは、検察官が主張する裁判の審判対象となる具体的な犯罪事実のこと。

- 謄本:原本の内容を同一文字符号により全部写したもので、原本の内容を証明するために作られたもの。原本とは、一定事項を証明するため確定的なものとして作られた文書のこと。

- 送達:法で定められた形式の下に、訴訟上の書類や電磁的記録を当事者や利害関係人に了知させる目的で行う行為。

- 召喚:裁判所が、被告人とされた人などに対し、一定の日時に裁判所等へ出頭を求めること

- 公判前整理手続:第1回公判期日の前に、充実した公判審理を継続的・計画的かつ迅速に行うため、裁判所・検察官・弁護人が、争点を明確にした上、これを判断するための証拠を厳選し、審理計画を立てることを目的とする手続

- 証拠調べ:裁判官が、証拠を五官の採用によって取調べ、証拠から情報を得ること

- 証拠書類:書面が証拠となる場合に、記載内容だけが証拠になるときの書面のこと。

- 証拠物:物的証拠のうち、証拠書類以外のもの。

- 証人尋問:証人を証拠方法として行う証拠調べ。証人とは、裁判所等に対し、自分の経験から知ることのできた事実を供述することを命ぜられた第三者のこと。証拠方法とは、裁判官が事実認定のための資料として、五官によって取調べることができる有形物のこと。証拠方法には、人証と物的証拠がある。

- 訴因:訴因とは、検察官が主張する裁判の審判対象となる具体的な犯罪事実のこと。

- 同意(一般的な説明):刑事訴訟法326条の同意。供述証拠である書面について、証拠とすることに同意すること。結果、証拠能力が与えられ、裁判所が証拠として採用可能な状態になる。供述証拠とは、一般的には、供述内容の事実の真実性を証明するために用いられる供述のこと。

- 公判手続きのうち、証拠調べに入るまでの手続のこと。

- 証拠調べ手続:裁判官が、証拠を五官の採用によって取調べ、証拠から情報を得る手続

- 弁論手続:公判手続きと同じく事件の審理・判決の手続全体を指すこともあるが、ここでは、証拠調べ終了後から当事者が意見陳述をするまでの段階を指す。

- 被告人とされた人の着席位置:当事者としての立場や弁護士としてのコミュニケーションの観点から弁護人席の横に座るのが当然ですが、残念ながら、これを認めない裁判官もいます。特に、勾留されている場合、認めない裁判所が多数です。

- 伝聞証拠(一般的な説明):公判期日外で供述したため、裁判官の面前における反対当事者の反対尋問の機会にさらされていない供述証拠

- 情状:量刑や刑事訴追の要否の判断に際し考慮される諸事情のこと。量刑とは、処断刑の範囲内で具体的に宣告刑を決定すること。処断刑とは、法定刑に刑の加重減軽を加えたもの。法定刑とは、個々の刑罰法規に定められている刑のこと。宣告刑とは、裁判で実際に言い渡される刑のこと。

- 判決:裁判所の判断で、口頭弁論を経て行い、必ず理由を付する終局裁判。口頭弁論とは、公判期日で当事者を含む関係人が陳述すること。終局裁判とは、当該審級での裁判事件の全部または一部の処理を完結する裁判のこと。裁判とは、ここでは、裁判所や裁判官が行う法的行為のこと。

- 保釈:保証金の納付を条件として、勾留中の被告人とされた人の身体拘束解放すること。

- 控訴:第1審の終局判決の取消を求めて、第2審の事実審へ行う不服申立てのこと

- 上訴権の放棄:上訴権を持つ者がこれを放棄する意思表示を言う。上訴とは裁判が確定しない間に上級裁判所へ、その取消又は変更を求める不服申し立てを言い、控訴も含まれる。