少年法の改正(令和3年)~成年年齢の引き下げによる特定少年の特例と厳罰化

-

令和3年の改正少年法の内容はどのようなものですか?

-

令和3年に少年法の大きな改正があり、令和4年4月1日から施行されました。

同日には、成年年齢を18歳に引き下げる民法の改正法も施行されています。少年法が改正されたのは、民法の成年年齢が引き下げられたことに合わせてのことです

民法では、18歳以上の者は成年と同様の扱いを受けることになりました。

しかし、少年法では、18歳、19歳を「特定少年」として、17歳以下の少年や20歳以上の成年とは別の取扱いを定めました。

特定少年は、民法上の成年であっても引き続き少年法が適用されます。

変更点は、原則逆送事件の範囲の拡大です。

逆送後は原則として20歳以上の成年と同様の扱いを受けます。

今回は、令和3年の改正少年法の内容について、特定少年とは何か、17歳以下の少年と特定少年との違いなどを解説します。

第1 改正少年法の概要

令和3年の改正少年法では、18歳と19歳の少年を厳罰化する方向での改正が行われました。

ここでは、少年法が改正された経緯と、主要な改正内容について解説します。

1 改正の経緯

少年法が改正された経緯は、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに合わせてのものです。

18歳と19歳が民法上の成年となったことで、刑法においても18歳と19歳を成年として扱うべきかが問題となりました。

しかし、未成年を少年法による保護処分の対象としてきたのは、未成年が成年と比べて更生の可能性が高いことに配慮してのことです。

民法の成年年齢が引き下げられたとしても、18歳と19歳の者は更生の可能性が低いとして、ただちに少年法の適用外とするのは適切ではありません。

18歳と19歳の者が、20歳以上の成年と比べると、矯正教育による更生の可能性が高いことに変わりはないからです。

そこで、少年法では、18歳と19歳を「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる取扱いをすることに決めたのです。

結果として、「特定少年」は、少年法の適用対象としつつ、民法上では成年として取り扱われることも考慮して17歳以下の少年よりは厳罰化する方向での改正が行われました。

2 主要な改正内容

令和3年に改正された少年法の主要な改正内容は、次の3点です。

- 特定少年の導入

- 原則逆送事件の拡大

- 実名報道の解禁

どの内容も、18歳、19歳の「特定少年」を従来の少年法よりは厳罰化する方向での改正となっています。

17歳以下の少年については、今回の法改正で影響を受けることはありません。

特定少年であっても、少年法が適用されることには変わりありません。

そのため、原則逆送事件の対象外である窃盗罪や傷害罪などでは、従来と同じく保護処分の適用によって手続きが終わるケースも多いでしょう。

しかし、原則逆送となる事件や、悪質な犯行態様の事件については、逆送されて成人と同様の厳しい刑罰を受ける可能性が高いです。

まとめると、軽微な犯罪の取扱いについては、特定少年でも従来と大きな違いはありませんが、重大な犯罪については従来よりも厳罰化されたと言えるでしょう。

【参考】🔗少年法が変わります!|法務省

第2 17歳以下の少年と「特定少年」との違い

「特定少年」とは、18歳と19歳の少年のことです。

少年法では、民法上は成年とされる18歳と19歳を「特定少年」とすることで少年法の適用対象としました。

17歳以下の少年と「特定少年」との主な違いは、次の4点です。

- 原則逆送対象事件の拡大

- 実名報道の解禁

- 有期刑の上限引き上げ

- 「特定少年」は虞犯の対象外に

- 保護処分に特則が創設

以下、それぞれの内容について詳しく解説します。

1 原則逆送対象事件の拡大

原則逆送対象事件とは、事件が家庭裁判所に送致されたあとで、原則として検察官に送致される(逆送される)事件のことです。

逆送事件は検察官によって起訴されると、刑事裁判によって裁かれることになります。

刑事裁判は、家庭裁判所の少年審判とは異なり、被告人に刑罰を科す手続です。

逆送事件については、重い刑罰が下される可能性が高いです。

改正前の原則逆送対象事件は、16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件に限定されていました。

故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件としては、殺人罪や強盗殺人罪などがあります。

改正少年法では、特定少年についてのみ原則逆送対象事件の範囲が拡大され、死刑、無期もしくは法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮の罪についても原則逆送対象事件となりました。

法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮の罪としては、現住建造物放火罪、強盗罪、組織的詐欺などが挙げられます。

さらに、家庭裁判所の調査の結果、罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときについても、逆送の決定をしなければならないとされました(少年法62条1項)。

従来、特定少年以外については、従来どおり、「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について」のみ罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに逆送の決定をしなければならないとされています(少年法20条1項)。

逆送対象事件の拡大により、特定少年については今までは逆送されてこなかった事件についても逆送されて刑事処分を受ける可能性が高くなりました。

| 少年法(検察官への送致) 第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。 (検察官への送致についての特例) 第六十二条 家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。 一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの 二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。) 参照:e-Gov法令検索 |

2 実名報道の解禁

少年法では、少年の実名や写真を使用しての報道が禁止されています。

しかし、特定少年が逆送されて起訴された場合には、実名報道の禁止が解除されることになりました。

実名報道が行われると、匿名報道の場合と比べて社会復帰のハードルが高くなります。

今後は、「少年だから名前が出ることはない」と言った甘い考えは通用しなくなります。

なお、実名報道が解禁されるのは公判請求で起訴された場合、つまり正式裁判が開かれる場合のみです。

罰金のみの略式起訴の場合には実名報道は解禁されません。

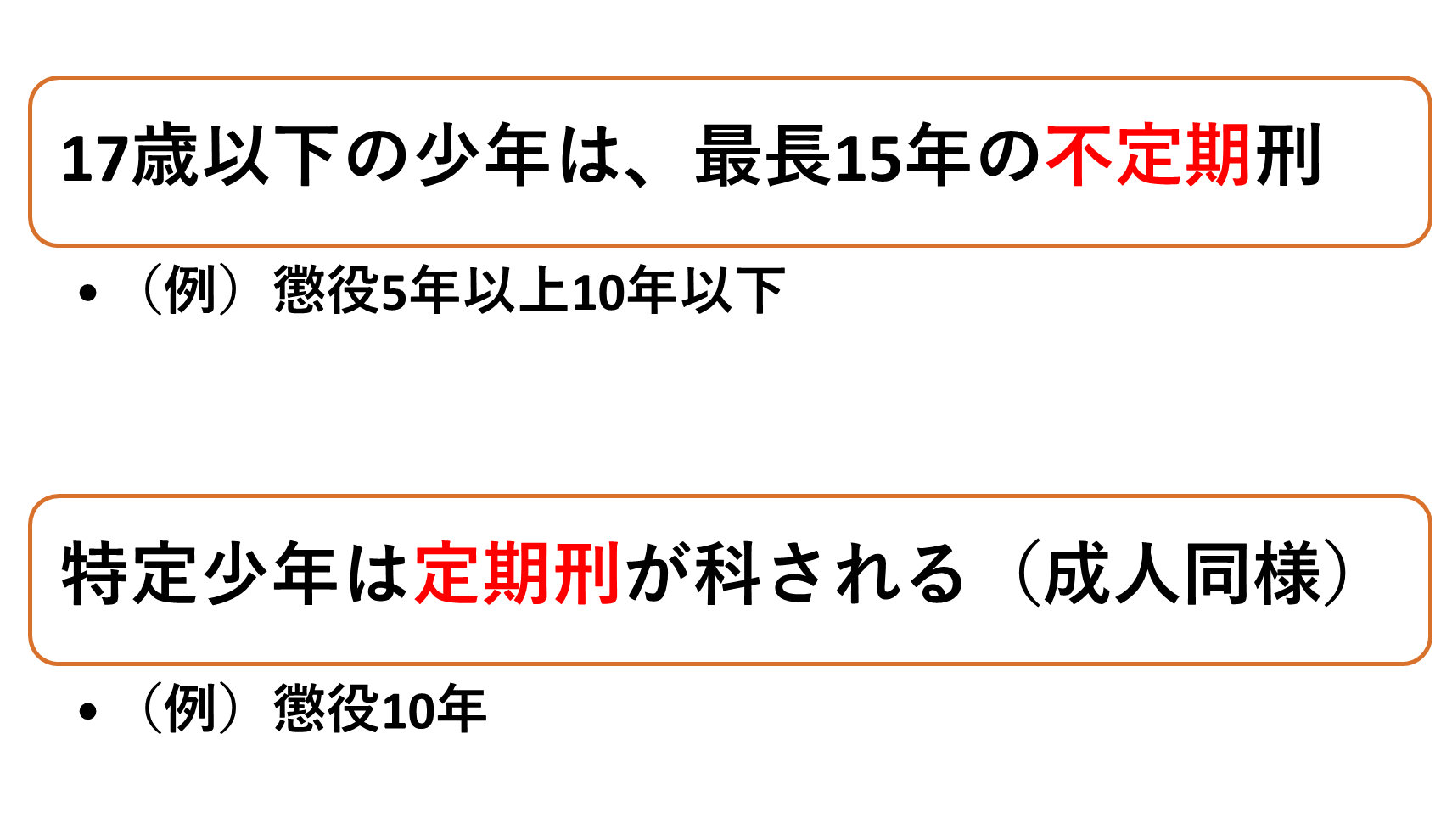

3 有期刑の上限引き上げ

特定少年が逆送されると、刑事裁判において成年と同様の取り扱いを受けます。

従来の逆送事件では、少年に有期刑を科すときには、不定期刑が言い渡されることとされていました。

不定期刑では、刑の長期と短期を定めて具体的な刑期は定められません。

たとえば、懲役5年以上10年以下といった判決が下されます。

不定期刑の上限は短期が10年、長期が15年と定められているため、少年が有期刑を科されるときには15年が上限となっていました。

しかし、特定少年については成年と同様に、最長30年の有期刑を科すことが可能となりました。

特定少年が成年と同様の取り扱いを受けることで、特定少年に科される有期刑の上限が実質的に引き上げられる結果となりました。

なお、17歳以下の少年が逆送された場合には、従来と同様の不定期刑が科されます。

4 「特定少年」は虞犯の対象外に

特定少年については、虞犯少年の対象外とされました。

17歳以下の少年については、現に犯罪を犯していなくても、将来的に犯罪を犯す可能性が高ければ虞犯少年として少年審判の対象となります。

虞犯少年を少年審判の対象とするのは、犯罪行為を犯す前に保護処分を科すことで少年の矯正教育をはかるためです。

特定少年については、早めの保護処分による矯正教育という趣旨が当てはまらないため、虞犯の対象外とされました。

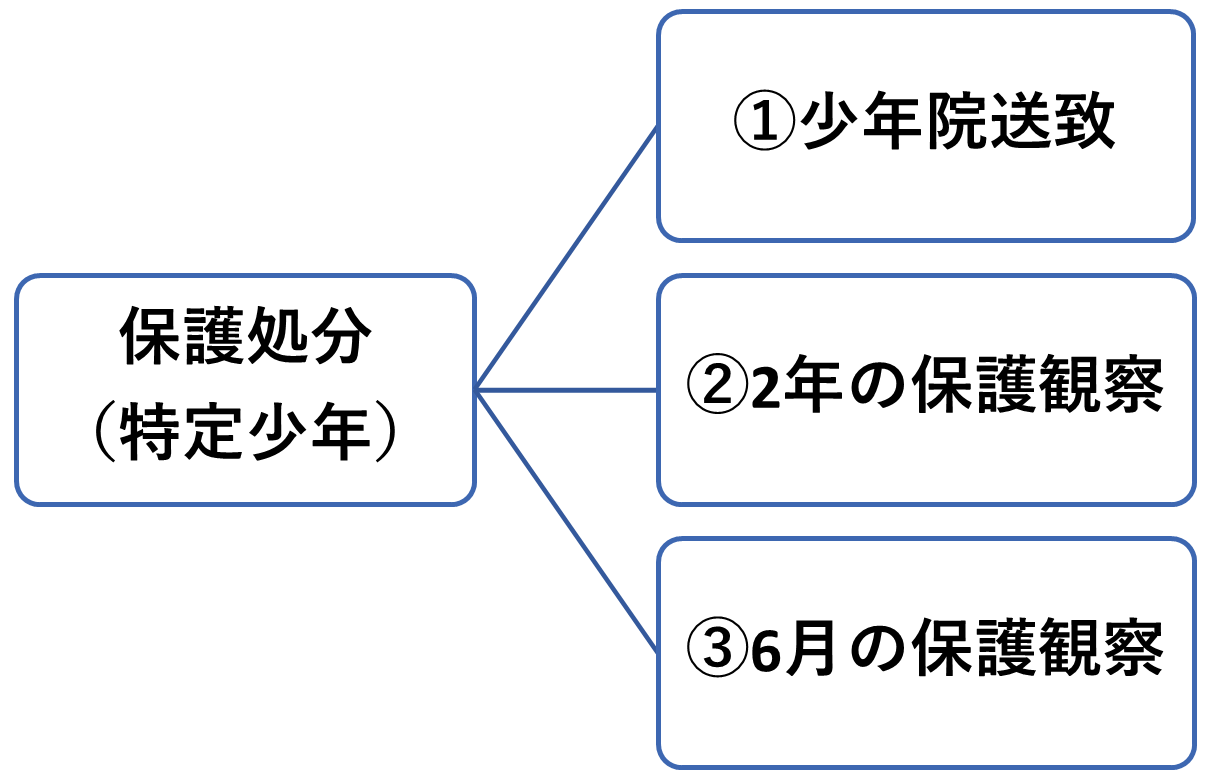

5 特定少年に対する保護処分

特定少年に対して保護処分をする場合には、犯情の軽重を考慮して、どの処分にするかが選択されます(少年法64条)。

具体的には、少年院送致、2年の保護観察、6ヵ月(半年)の保護観察が規定されており、17歳以下の少年に対する保護処分と異なって、児童自立支援施設・児童養護施設送致は規定されていません(少年法24条1項2号参照)。

少年院に送致する場合には、3年以下の範囲内において、犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間が定められます。

具体的にどの処分が選択されるかは、刑事裁判における成年の量刑判断と同様に基本的には同様と考えられます。

具体的には、刑事裁判では実刑相当と考えられる場合だけでなく、執行猶予付きの自由刑が想定される事案の場合にも、少年院送致は許されると考えられています。

なお、特定少年の場合であっても、対象者に再犯の危険性がない場合には審判不開始決定がされますし、審判の結果により再犯の危険性が消滅し保護処分に付す必要がない場合には、不処分決定がなされる点は、17歳以下の少年の場合と変わりません。

第3 改正少年法における弁護士の役割

改正少年法のもとでも、特定少年に対する弁護活動は、基本部分では変わりありません。

弁護士は、付添人もしくは弁護人として、身体を拘束された少年に手続きの説明や取り調べに対するアドバイスを行ったり、被害者との示談交渉を進めたりする役割が期待されます。

特定少年は、原則逆送対象事件以外でも逆送される可能性があります。

その際、弁護士としては裁判官や調査官に意見を述べたり、早期に示談を成立させたりすることで、逆送を防ぐ活動が期待されるでしょう。

- 事例(裁判等)

- 保護観察事例

- 児童自立支援施設事例

- 公判弁護

- 刑事弁護

- 判例・裁判例

- 家庭裁判所への送致後

- 少年院送致事例

- 手続

- 捜査弁護

- 捜査段階

- 新着情報

- 犯罪類型

- 用語・概念

- 証拠・立証

- 逆送(刑事事件)事例