13歳以下の少年が犯罪を犯したらどうなる?少年法での取り扱いや事件の流れは?

Q

13歳以下の少年は、犯罪を犯しても罪に問われないのでしょうか?

A

13歳以下の少年には刑事責任能力がないため、刑事罰を科されることはありません。

ただし、13歳以下の少年であっても犯罪を犯したときには、触法少年として少年審判に付される可能性があります。

かつて、13歳以下の少年については、警察による調査も許されず、重大事件で少年審判に付された場合でも児童自立支援施設へ送致いう取り扱いでした。

しかし、平成19年(2007年)の少年法改正により、13歳以下の少年に対する警察の調査が可能となり、少年審判では少年院送致を選択することもできるようになりました。

現在でも、13歳以下の少年が刑事裁判を受けることはありませんが、重大事件を起こしたときには、少年審判で初等少年院送致となる可能性は高いでしょう。

今回は、13歳以下の少年が犯罪を犯した場合の少年法における取り扱いや手続きの流れ、付添人活動の内容などを解説していきます。

1 13歳以下の少年には刑事責任能力がない

13歳以下の少年には、刑罰が科されることはありません(刑法41条)。

刑罰を科すには、刑事責任能力が前提となります。

刑事責任能力とは、自分の行為について刑事責任を負うことができる能力のことです。

より具体的には、自分の行為の是非・善悪を判断する能力のことを言います。

犯罪を犯した人に刑罰が科されるのは、法律違反の行為であることを理解しながら、それでも犯罪を犯したことが非難に値するからです。

刑事責任能力がない者は、自分の行為が法律違反の行為であることを理解できていないため、刑罰を科す前提が欠けているのです。

13歳以下の少年は、刑事責任能力がないため刑罰は科されません。

刑事責任能力がない者としては、13歳以下の少年のほか、精神の障害による心神喪失者が挙げられます。

| (責任年齢) 第41条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 参照:e-Gov法令検索|刑法 |

第2 13歳以下の少年にも少年法は適用される

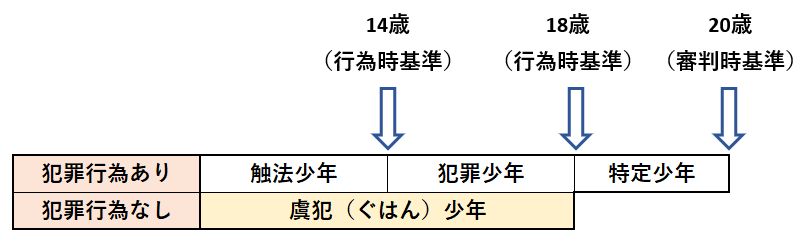

少年法では、少年審判に付される少年を次の3つに分類しています(少年法3条1項)。

- 犯罪少年 14歳以上の犯罪を犯した少年

- 触法少年 13歳以下の刑罰法令に触れる行為をした少年

- 虞犯少年 将来的に犯罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をしたりする恐れのある少年

13歳以下の少年でも刑罰法令に触れる行為をした場合には、触法少年として少年法の適用対象となります。

かつて、13歳以下の少年は、警察官による捜査、強制処分の対象となることはありませんでした。しかし、13歳以下の少年による重大犯罪が増大したことを受けて、平成19年(2007年)の少年法改正で、13歳以下の少年に対する警察官の調査、強制処分が可能となりました(少年法6条の2、6条の5)。

そのため、犯罪を犯したのが13歳以下の少年であっても、事件によっては自宅の家宅捜索を受ける可能性もあります。

触法少年とは?事件の流れと弁護士のかかわりについて(少年事件)

虞犯(ぐはん)事件とは?虞犯少年の定義や虞犯事件の手続などを解説

| (審判に付すべき少年) 第3条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。 一 罪を犯した少年 二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。 ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。 ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。 ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。 2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。 (警察官等の調査) 第6条の2 警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。 参照:e-Gov法令検索|少年法 |

第3 13歳以下の少年が事件を起こした際の流れ

13歳以下の少年が犯罪を犯したときは、次の流れで手続きが進められます。

- 児童相談所への通告・送致

- 家庭裁判所への送致

- 少年審判

ここからは、それぞれの段階での手続きについて詳しく解説します。

1 児童相談所への通告、送致

13歳以下の少年が事件を起こしても犯罪は成立しないため、逮捕されることはありません。

13歳以下の少年が犯罪を犯した場合、まずは警察による調査が行われます(少年法6条の2第1項)。

警察官による調査が終わると、警察官は、事件を児童相談所へ通告しなければなりません(児童福祉法25条1項本文)。

さらに、事件の内容が一定の重大な罪である場合や家庭裁判所の審判に付することが適当と判断される場合には、事件を児童相談所に送致しなければなりません(少年法6条の6第1項)。

「通告」には、児童相談所の職権発動を促す意味があります。

これに対して、「送致」を受けた児童相談所は、正式に事件として取り扱わなければなりません。

事件の通告、送致を受けた児童相談所では、児童の安全を確保して適切な保護を図るためなどに必要と判断する場合、少年について「一時保護」の措置を採ることができます(児童福祉法33条1項)。

一時保護の期間は2か月を超えない範囲とされていますが(同条3項)、延長も認められているため、長期間の身体拘束を受ける可能性もあります。

児童相談所では、通告を受けた少年について、次のいずれかの措置を採らなければなりません(児童福祉法27条1項)。

- 訓戒を加える、または誓約書を提出させる

- 児童福祉司、児童委員などによる指導を受けさせる

- 里親に送る、児童養護施設、児童自立支援施設に入所させる

- 家庭裁判所に送致する

警察官からの送致を受けた少年については、児童相談所による調査の結果、家庭裁判所での審判に付する必要がないと判断する場合を除き、家庭裁判所への送致が原則となります(少年法6条の7)。

| 第25条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 参照:e-Gov法令検索|児童福祉法 (警察官の送致等) 第6条の6 警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。 一 第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。 イ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪 ロ イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪 二 前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。 参照:e-Gov法令検索|少年法 |

2 家庭裁判所への送致

家庭裁判所に送致された場合、13歳以下の少年であっても家庭裁判所での少年審判を受けることになります。

家庭裁判所に送致されてからの手続きは、13歳以下の少年とそれ以上の少年とで大きな違いはありません。

なお、事件によっては、家庭裁判所による調査の結果、審判不開始となったり、児童相談所長への送致となったりすることもあります。

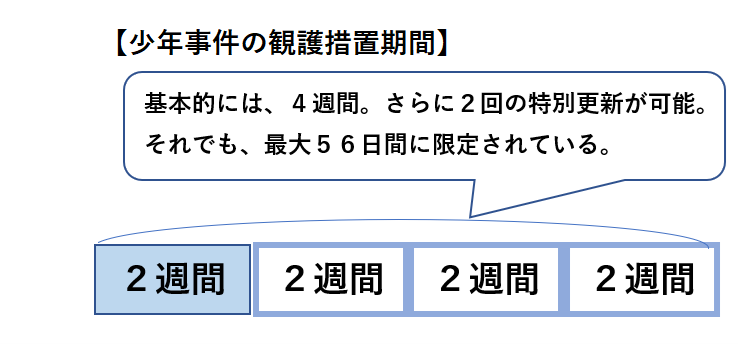

家庭裁判所に送致された事件では、観護措置が採られる可能性が高いでしょう。

観護措置の必要性とは?鑑別所の回避をめぐる事例を検討します

少年鑑別所に収容されるケースとは?流れや所内での生活について解説

観護措置が採られると、そこから4週間程度は少年鑑別所に入所し、心理検査や調査官による面接などが行われます。

3 少年審判

少年審判の手続きについても、13歳以下の少年とそれ以上の少年とで違いはありません。

少年審判に期日は1日限りで、その場で調査結果や審理の内容を踏まえた保護処分の内容が言い渡されます。

少年審判の手続~進行手順や弁護士と共に準備すべきことは?

「少年審判」とは?手続の流れや、どんな処分が下されるか?

保護処分の内容としては、次のものが挙げられます。

- 保護観察

- 少年院送致

- 児童自立支援施設等送致

13歳以下の少年は、刑罰を科されることがないため、検察官送致となることはありません。

かつて、13歳以下の少年については、重大事件でも児童自立支援施設送致が選択されていました。

しかし、平成19年(2007年)の少年法改正以降は、13歳以下の少年についても少年院送致を選択することが可能となっています。

少年院~どのような所?種類、入所基準、入所期間等を解説します。

触法少年(14歳未満)が少年院送致された事例(わいせつ事案)

13歳触法少年の薬物の依存性の深刻さから第1種少年院送致となった事例

第4 13歳以下の少年についての付添人活動

13歳以下の少年が犯罪を犯した場合における付添人(弁護士)の活動としては、次のものが挙げられます。

- 警察官の調査に対する監視

- 一時保護からの早期解放活動

- 被害者との示談交渉

それぞれの内容について詳しく解説します。

1 警察官の調査に対する監視

13歳以下の少年は、精神的にも未熟で警察官の言いなりで調査が進められてしまう可能性も否定できません。

付添人は、警察官による調査の内容をしっかりと確認し、問題があると判断すればすぐに抗議するなど、不当な調査が行われないよう監視します。

2 一時保護からの早期解放活動

一時保護は延長が可能なため、少年の身体拘束の期間が長引いてしまうことがあります。

付添人は、児童相談所と協議し、できる限り早期での一時保護の解除を目指します。

一時保護の解除には、少年の環境調整が重要です。

そのため、保護者や学校とも積極的に話し合い、少年が社会内で更生できる状況を整えます。

3 被害者との示談交渉

被害者のいる事件では、被害者との示談交渉の成否が少年審判の結果を左右することもあります。

被害者が少年や保護者との接触を避けているような場合でも、付添人であれば被害者と連絡を取り、示談交渉を進められるケースは少なくありません。

付添人は、少年の早期解放や少年審判での少年院送致を避けるため、できる限り早く被害者との示談交渉を成立させるべく行動します。

4 少年審判への付添

13歳以下の少年が家庭裁判所送致となったケースでは、重大事件も多く少年院送致の可能性も捨てきれません。

付添人としては、少年審判の期日までに、被害者との示談を成立させる、家庭環境を整備させる、学校の担任と復学について協議するなど、少年院送致を避けるためにできる限りの活動を行います。

審判期日では、少年と保護者に付き添い、意見をしっかり伝えるためのサポートを行うとともに、付添人としての主張を裁判官に伝えます。