痴漢で逮捕されても勾留は避けられる?最高裁が勾留を取消した判断!

通勤ラッシュの電車内で痴漢の疑いをかけられ、逮捕されてしまった…。 「このまま長期間、身柄拘束されてしまうのだろうか」 「会社や家族にどう説明すれば…」 突然の逮捕に、多くの方がこのような不安を抱えます。

しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。

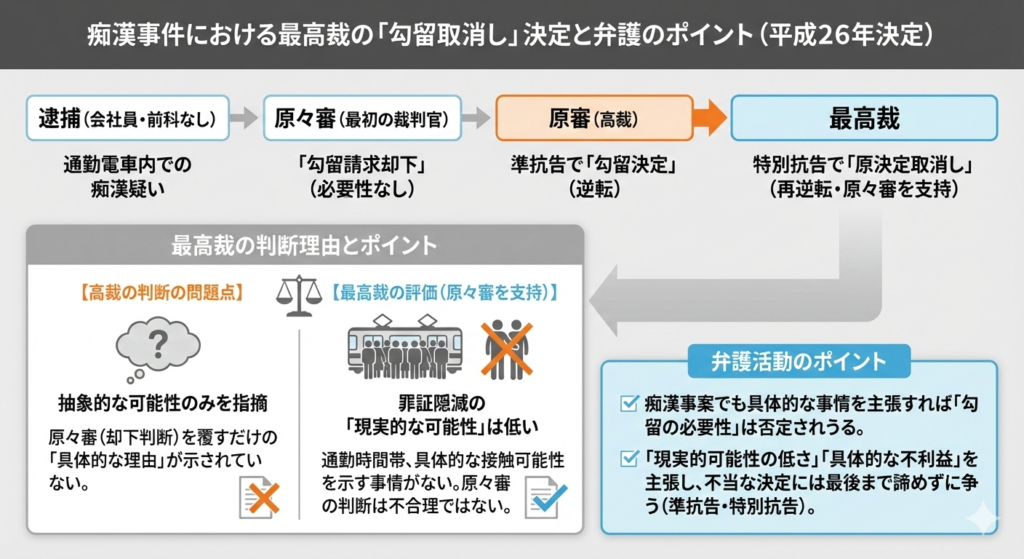

今回は、電車内の痴漢事件で、一度は認められた「勾留」1を最高裁判所が取消した重要な決定(平成26年11月17日決定 判タ1409号123頁)について、分かりやすく解説します。

不当な身柄拘束を避けるためのヒントがここにあります。

※本記事は公開日の情報を基に作成しています。

1.事案の概要:朝の通勤電車内での痴漢事件

(1) 事件の内容

朝の通勤通学ラッシュの時間帯、走行中の電車車両内で、女性に対し、身体を触ったとされる迷惑防止条例違反の疑いがかけられた事件です。

逮捕されたのは、前科前歴のない会社員の方でした。

(2) 裁判の経緯:

- 検察官が「勾留」を請求しましたが、最初の裁判官は「勾留の必要性がない」としてこの請求を却下しました。

- しかし、検察官がこれを不服として「準抗告1」を申立てた結果、地方裁判所は一転して勾留を認める決定を出してしまいました。

- 弁護側はこれを不服とし、最高裁判所に「特別抗告」23を行いました。

一度は認められなかった勾留が、次の裁判で認められてしまうという、被疑者の立場になってしまった方には非常に厳しい判断でした。

2.判旨:最高裁は勾留を認めなかった

(1) 判旨

結論として、最高裁判所は高等裁判所の判断を取消し、原々審(最初の裁判官)による「勾留請求却下」の判断を支持しました。

その理由は、以下の通りです。

被疑者は,前科前歴がない会社員であり,原決定によっても逃亡のおそれが否定されていることなどに照らせば,本件において勾留の必要性の判断を左右する要素は,罪証隠滅の現実的可能性の程度と考えられ,原々審が,勾留の理由があることを前提に勾留の必要性を否定したのは,この可能性が低いと判断したものと考えられる。本件事案の性質に加え,本件が・・・市内の中心部を走る朝の通勤通学時間帯の地下鉄車両内で発生したもので,被疑者が被害少女に接触する可能性が高いことを示すような具体的な事情がうかがわれないことからすると,原々審の上記判断が不合理であるとはいえないところ,原決定の説示をみても,被害少女に対する現実的な働きかけの可能性もあるというのみで,その可能性の程度について原々審と異なる判断をした理由が何ら示されていない。

そうすると,勾留の必要性を否定した原々審の裁判を取り消して,勾留を認めた原決定には,刑訴法60条1項,426条の解釈適用を誤った違法があり,これが決定に影響を及ぼし,原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる。(ハイライト等は筆者)

(2) ポイント

・特別抗告に対し職権で破棄した事案

特別抗告とは?

特別抗告は憲法違反・判例違反を理由にすることができます。刑事訴訟法405条は上告理由の規定ですが、同433条により特別抗告の理由になります。

第433条(特別抗告)

1 この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

2 前項の抗告の提起期間は、5日とする。

第405条(上告のできる判決、上告申立理由)

高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。

1 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。

2 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

3 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

ただし、判例違反や憲法違反以外であっても、上告理由の411条を準用し、職権破棄4することが認められています(最高裁昭和26年4月13日決定・刑集5巻5号902頁)。

特別抗告が認められる事案の殆どはこの規定に基づくものとされています。

第411条

上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

1 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。

2 刑の量定が甚しく不当であること。

3 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。

4 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。

5 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。

本決定では、「刑訴法60条1項,426条の解釈適用を誤った違法」があるとして、原決定(高等裁判所の判断)を破棄しました。

職権破棄のハードルは高い

一見すると、「判例違反や憲法違反が無くても最高裁は判断してくれる」ように見えます。

しかし、現実的には、特別抗告をしても、「事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。」とだけ記載され、職権破棄されることなく、排斥されてしまうのが殆どです。

ですので、「勾留の必要性」に関する判断に踏み込んで、職権破棄した点で、原決定(高等裁判所の判断)を最高裁がどうしても看過できなかったケースということができます。

・ 罪証隠滅の「現実的な可能性」の程度は低い

勾留の必要性は、勾留することにより得られる利益と失われる利益の比較衡量と考えられています。

勾留の要件に関する記事で、勾留の必要性については以下のように整理しました。

- 勾留することにより得られる利益

- 勾留の理由の度合い(罪証隠滅や逃亡のおそれの高さ)

- 事案の軽重

- 勾留により被る不利益

- 身体拘束が続くことによって健康状態が悪化する

- 勤務先での業務への支障

- それらによる生活への影響

本件でポイントになったのは、勾留の理由の度合い、特に罪証隠滅のおそれでした。

最高裁は、「市内の中心部を走る朝の通勤通学時間帯の地下鉄車両内で発生したもので,被疑者が被害少女に接触する可能性が高いことを示すような具体的な事情がうかがわれない」ことを理由に、勾留の理由に関する最初の裁判官の判断を不合理ではないとして是認しました。

・そもそも罪証隠滅のおそれはあったのか?

ところで、裁判所の判断は前提として、刑事訴訟法60条1項2号の罪証隠滅のおそれ自体は否定していないことになります(刑事訴訟法207条1項が、被告人に関する規定の同60条を準用しています。)。

第60条(勾留の要件)※ 2項・3項は省略

1 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

事案の軽重

いわゆる痴漢行為は、通常は迷惑行為防止条例違反です。

法定刑5は罰金や短期間の拘禁刑にとどまり、重くはない事案となります。

以下は東京等の条例の例です。

○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(抄)

昭和37年10月11日 条例第103号(令和7年6月1日施行)

・・・

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1項)

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

・・・

(罰則)

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

二 第五条の二第一項の規定に違反した者

・・・

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

罪証隠滅の動機

前科や前歴がない方であったことを踏まえると、まずは罰金で、重い刑罰はあまり想定されません。そこまでして被害者の方に接触しようとするのか。接触して証言を変えさせようとすれば、証人威迫罪6等になりかねませんし、罪証隠滅の動機は考え難いです。

罪証隠滅の余地

また、通勤時間帯とはいえ、顔見知りでもなければ、再び遭遇する可能性が高いとまでは言えません。

仮に否認7している事件であったとしても、接触して被害者の方が容易に供述を翻すかも疑わしく、罪証隠滅の現実的可能性は低いどころか、具体的蓋然性があるのか疑わしく、終章的なものに過ぎないのではないかと感じざるを得ません。

勾留の必要性に頼る裁判所

以上のように「罪証隠滅のおそれがない」と判断するべきと思いますが、実際のケースでは、勾留の理由は肯定された上で「勾留の必要性」で、勾留請求を却下されるケースが多いというのが実情です。

予測ですが、勾留することにより得られる利益と失われる利益の比較衡量という、「勾留の必要性」の総合判断的な判断基準は、様々な事情を入れ込むことができるので使いやすいという実情があるのだろうと思います。

裁判官には、「勾留の必要性」で濁すことなく、明確な判断を望むばかりです。

・判断を覆すには具体的な理由を示す必要

また、本決定は、

原決定の説示をみても,被害少女に対する現実的な働きかけの可能性もあるというのみで,その可能性の程度について原々審と異なる判断をした理由が何ら示されていない。

としました。

この判旨は、勾留の必要性という内容のみならず、準抗告審としての判断方法としても誤っている旨を指摘したものと理解されています。

準抗告審の判断方法としては、同時期に出された、保釈8に関する、別の事件の抗告審9における決定(最高裁平成26年11月18日決定・刑集68巻9号1020頁)と同じ理解によるものと考えられます。

平成26年11月18日決定は、

抗告審は,原決定の当否を事後的に審査するものであり,被告人を保釈するかどうかの判断が現に審理を担当している裁判所の裁量に委ねられていること(刑訴法90条)に鑑みれば,抗告審としては,受訴裁判所の判断が,委ねられた裁量の範囲を逸脱していないかどうか,すなわち,不合理でないかどうかを審査すべきであり,受訴裁判所の判断を覆す場合には,その判断が不合理であることを具体的に示す必要があるというべきである。(※太字は筆者)

としました。

勾留に関する準抗告審も、事後審であり、「勾留の必要性」も幅がある裁量的判断であるという評価も可能と考えられます。

そのため、まずは原審の判断を尊重するべきであり、「委ねられた裁量の範囲を逸脱していないかどうか,すなわち,不合理でないかどうかを審査すべき」であることは同様であるという価値判断は同様と考えられます。

つまり、仮に自分が原審であったとすれば別の結論であると判断したとしても、原審の判断も不合理ではない(ありうるな)とすれば、原審を取消すべきではないと言い換えることも可能です。

また、原審の判断を尊重するべきである以上、その判断を覆す以上は、説得的な理由を示す必要があるということから、「判断が不合理であることを具体的に示す必要がある」ということになるものと考えられます。

この判旨は、最初の判断が勾留を認めるものであった場合には厳しいものとなりますが、逆に、勾留を認めない判断であった場合には心強いものと言えるでしょう。

3.この事件から学ぶべき2つの点

(1) 痴漢事案では「勾留の必要性」が否定される可能性あり

既に述べたとおり、逮捕後に勾留が認められるには、「罪を犯した相当な理由」や「罪証隠滅・逃亡のおそれ」(勾留の理由)に加えて、「勾留の必要性」がなければなりません。

この「勾留の必要性」とは、勾留によって得られる利益と、それによって被疑者が失う仕事や家庭などの不利益を比較して、それでも勾留が相当かを判断するものとされています。

勾留によって得られる利益には、罪証隠滅のおそれの程度や逃亡のおそれの程度が考慮されます。

電車内の痴漢事件は迷惑行為防止条例違反に留まる限り法定刑が重くありません。

前科・前歴がなく・会社勤務等により身分が安定している方であれば、そもそも罪証隠滅の動機があると評価されるべきか相当な疑問があります。

また、電車内の痴漢事案(迷惑時防止条例違反のもの)については、被害者を付け狙っているなどの特殊な事情がない限り、被害者への働きかけ(罪証隠滅)の客観的な可能性は低いとされ、勾留請求が却下されるケースも珍しくないとする元裁判官(※執筆時は裁判官)の論説もあります10。

この最高裁の決定は、こうした考え方を後押しするものです。

(2) 不当な勾留決定に対しては最後まで諦めない

この事件は、一度は覆された判断が、最高裁で再び覆ったという点で、重要な事例判断を示したと言えます。

既に述べたとおり、最高裁は、保釈に関する事例で、この決定とほぼ同時期に出した別の事件の決定(平成26年11月18日決定・刑集68巻9号1020頁)でも、最初の裁判所の判断を覆す抗告審(準抗告審)は、「その判断が不合理であることを具体的に示す必要がある」というルールを明確に示しました。

そもそも、本件のような事案で、勾留の理由がないことは明らかと考えますが、高等裁判所のような勾留を認める判断をしてしまう裁判官が存在することも確かです。

一般的には特別抗告が認められるハードルは高いですが、最後まであきらめないことの重要性を再確認させられる事案です。

——————————————————————————–

4.まとめ

痴漢事件で逮捕されても、最後まで諦めないことが大切です。

早期に弁護士へ相談し、本件のように「罪証隠滅の現実的可能性が低いこと」や「勾留による不利益が大きいこと」を具体的に主張することで、勾留を回避できる可能性があります。

当事務所の経験上でも、前科前歴のない方・会社勤務等により身分が安定している方の痴漢事案では、検察官が勾留請求しない・勾留請求が却下された実績があります。

当事務所は、ご依頼者様の権利を守るために全力でサポートいたします。

ご家族が逮捕されたなど、お困りの方はすぐにご相談ください。

5.他の記事

6.用語解説など

- 準抗告:裁判官が行った、勾留・保釈・押収などに関する裁判に対して、その取消や変更を求める申立

- 特別抗告:ほかに不服申し立て手段のない決定・命令の裁判に対して、最高裁判所へ申立てる抗告のこと。

- 抗告:裁判所の決定に対し、その取消又は変更を求める不服申立てのこと。

- 職権破棄:法定の上訴理由がない場合に、裁量的に原裁判を取消すこと

- 法定刑:個々の刑罰法規に定められている刑

-

証人等威迫罪:(第105条の2) 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

- 否認:ここでは被疑事実を認めず、争うこと。

- 保釈:保証金の納付を条件として、勾留中されている被告人の立場にある人を身体拘束から解放すること。現行法上、被疑者の立場にある人について保釈を認める規定はない。(刑事訴訟法207条1項但書)。

- 抗告:裁判所の決定に対する上訴。「裁判所」とは起訴状が提出された事件の審理を担当している受訴裁判所のことをいう。「裁判官」の裁判に対する上訴は「準」抗告となる。

- 罪証隠滅に関する論説:安藤範樹「勾留請求に関する判断の在り方について」刑事法ジャーナル40号11頁