窃盗行為と少年事件~保護者や弁護士ができること

Q

少年の窃盗事件には、どのような特徴がありますか?

A

窃盗は、少年事件全体のおよそ半分を占める最も多い犯罪です。

少年の窃盗事件は、万引きや自転車、バイクの窃盗といった単純な手口が多いのも特徴といえます。

初犯の万引きは、審判にまで至らない軽い処分で終わるケースがほとんどですが、万引きによる検挙が繰り返されると、少年院送致など重い処分が下される可能性もあります。

少年による窃盗事件では、共犯事件が多いのも特徴です。

共犯事件では、交友を避けるために少年鑑別所に収容される可能性が高くなります。

保護者や弁護士としては、少年の交友関係を改善するための活動が重要となるでしょう。

窃盗事件では、被害弁償も重要です。

保護者と弁護士が協力して早期に示談を成立させれば、重い処分を回避できる可能性は高いです。

今回は、少年の窃盗事件の現状に触れたうえで、そもそも窃盗とは何か、少年の窃盗事件における付添人活動はどのようなものかを解説します。

第1 少年の窃盗事件の現状

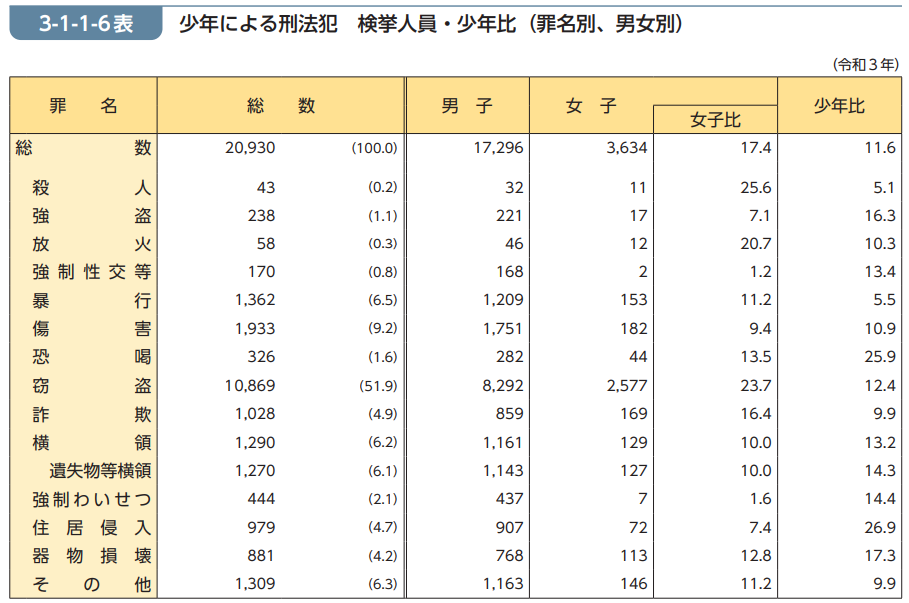

令和4年版の犯罪白書によると、少年による刑法犯の検挙人員は20,930人で、そのうち約半数の10,869人が窃盗で検挙されています。

🔗法務省「令和4年版犯罪白書 第3編少年非行の動向と非行少年の処遇」

窃盗の少年事件で、手口として多いのは、万引きや自転車やバイクの窃盗です。

他人の家や事務所に侵入する空き巣や事務所荒らしの手口は、全体からすると少ない割合になっています。

少年事件の特徴としては、万引きや自転車・バイクの窃盗で繰り返し補導されるなどして逮捕に至るケースが多いです。

初犯の万引きは、逮捕や審判にまで至る可能性は少ないですが、常習的に万引きを繰り返していると審判を受けるのが初めてでも重い処分が下される場合があります。

万引きについては友人複数と協力して行われることも多く、その場合には初犯でも共犯としてまとめて検挙されることもあります。

第2 窃盗罪とは?

ここでは、窃盗罪の構成要件(犯罪が成立するための要件)を紹介したうえで、少年の自転車窃盗で問題となることの多い窃盗罪と占有離脱物横領罪との区別について詳しく解説します。

1 窃盗罪の構成要件

窃盗罪は、他人が占有する財物を窃取する犯罪です(刑法第235条)。

窃盗罪における「財物」は、財産的価値のある有体物(固体・液体・気体)や電気のことで、それ以外の利益を窃取しても窃盗罪は成立しません。

たとえば、食い逃げは、飲食店が料理を提供する「サービス」を窃取する行為といえますが、サービスは「財物」ではないため窃盗罪は成立しません(これはよく教科書などで挙げられるケースで、食べ物を盗んだわけではないため、窃盗罪が不成立とされます。ただ、実務上は詐欺罪による立件がなされています)。

「他人が占有」とは、自分以外の他人が意思を持って支配・管理していることを言います。

他人が現に持っている物だけでなく、他人から預かって管理している物にも「占有」は認められます。

「窃取」とは、占有者の意思に反して財物の占有を取得することをいいます。

日常用語では、盗み取ることで、万引きやスリ、空き巣などイメージのしやすい犯罪といえるでしょう。

| (窃盗) 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 参照:e-Gov法令検索 |

2 窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別

占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です(刑法第254条)。

「横領」とは、自己の占有する他人の物を自分の物にすることをいいます。

たとえば、他人から管理を任されていたお金や借りていたゲームを自分の物にしてしまうなどの行為が「横領」です。

占有離脱物横領は、占有を離れた他人の物を自分の物にしてしまう犯罪ですが、典型的な例としては、道に落ちていた財布を盗む行為が挙げられます。

少年事件では、路上の自転車を持ち去って自分の物にしたり、他の場所に乗り捨てたりする犯罪が多く発生しています。

これらの行為については、窃盗罪と占有離脱物横領罪のどちらが成立するのでしょうか。

放置自転車を盗むのはどちらの犯罪か?

窃盗罪と占有離脱物横領罪のいずれが成立するかは、自転車に他人の「占有」が認められるか否かで区別されます。

他人の「占有」する自転車を自分の物にした場合には窃盗罪が、占有を離れた自転車を自分の物にした場合には占有離脱物横領罪が成立します。

たとえば、店舗の駐輪場に置いてある自転車や、家の前に置いてある自転車については、自転車の所有者が一時的に自転車を停めているだけなので、他人の「占有」が認められるでしょう。

そのため、これらの自転車を持ち去った場合には窃盗罪が成立します。

一方、路上に置いてある自転車については、それが捨てられたものなのか、占有が認められないほど放置されているものなのか、一時的に停めてあるだけなのかを区別するのは難しいです。

自転車が捨てられたものであれば、持ち去っても犯罪は成立しませんが、それ以外の場合には犯罪が成立します。

放置自転車を持ち去った場合にどの犯罪が成立するのか、そもそも犯罪が成立しないのかという点については、自転車の外観から区別するのは難しく、自転車の所有者の主観や具体的な状況で判断されることになります。

軽い気持ちで放置自転車を持ち去った場合でも、実際に窃盗の意図がないと立証するのは難しく、窃盗罪となる覚悟が必要です。

窃盗罪と占有離脱物横領罪とでは、法定刑に大きな差があります。

窃盗罪 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

占有離脱物横領罪 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料

放置自転車を持ち去った場合における少年の処罰は、どちらの犯罪が成立するかによって大きな差が生まれる可能性があるのです。

| (遺失物等横領) 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 参照:e-Gov法令検索 |

第3 少年が窃盗で逮捕された場合の流れ

少年が窃盗で逮捕された場合、続けて勾留される可能性が高いです。

逮捕されると、72時間以内に勾留されるか否かが決まります。

勾留決定がされると、そこから10日間の勾留が始まり、最大で10日間延長される可能性があります。

ただし、共犯のいない単純な窃盗事件の場合、勾留が延長されるケースは多くありません。

少年事件の勾留手続きは、「やむを得ない場合」に限定されていますが(少年法48条1項)、実態は成人の場合と同じくほとんどの場合に勾留手続きが行われます。

少年事件でも勾留されてしまうと、逮捕から最大で23日間の身体拘束を受けることになるのです。

勾留手続きが終わると、少年事件は必ず家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所では、観護措置決定により少年を少年鑑別所に収容するのか、少年審判を開始するのか否かを判断します。

窃盗事件の場合は、審判不開始となる可能性も少なくありません。

これに対して、常習的に窃盗を行っていたケースや共犯のいる事件では観護措置決定により少年鑑別所に収容されるケースがほとんどです。

少年鑑別所に収容されると、およそ4週間は引き続き社会生活から隔離された状態で生活することになります。

少年審判では、初犯の場合は不処分となるケースもありますが、保護観察処分となる可能性が高いです。

ただし、共犯での連続空き巣など手口が悪質な場合には、初犯でも少年院送致となる可能性は十分にあるでしょう。

第4 窃盗罪と付添人(弁護士)の活動

少年事件では、観護措置の期間も含めると、成人事件よりも長期の身体拘束を受けることになります。

付添人としては、まずは、身体拘束の期間をできるかぎり短縮するのが目標となります。

取り調べについての助言や家族との連絡など少年の精神面のサポートも重要です。

ここでは、具体的な付添人活動の内容について見ていきます。

1 被害者への被害弁償・示談交渉

窃盗事件では、被害者への被害弁償を済ませることが何より重要です。

大型の量販店では、万引きに対して厳しい態度を取っており、被害弁償には一切応じないところもあります。

その場合でも粘り強く交渉を続け、どうしても被害弁償に応じてくれないときは供託や贖罪寄付など別の手段も検討します。

被害額の大きくない万引き事件では、少年だけでなく、検挙されていない人も含めた万引き行為自体に怒りを感じている被害者が多いです。

その場合、被害者との示談交渉は、弁償金を用意すれば良いというものではなく、粘り強く謝罪の気持ちを伝える必要があります。

2 少年の内省を深める

万引きや乗り物窃盗の事案では、犯行を繰り返しており罪の意識に乏しい少年も多いです。

少年審判では、少年が真に反省しているかが処分を決めるうえで重要な判断要素となります。

付添人としては、少年に罪の重さを自覚させ、二度と犯行を繰り返さないようにさせなくてはなりません。

少年が犯行に及んだのはなぜか、繰り返さないためにはどうすべきかを、少年自身にしっかり自覚させることが重要です。

3 再犯防止のための環境調整

身体拘束が長引くと、退学処分や解雇処分により少年が帰る場所が無くなる可能性があります。

付添人としては、学校や勤務先と交渉するなどして少年が社会復帰できる環境を整えるのも重要な活動となります。

身体拘束が短期間で済む見込みがある場合には、学校や職場に逮捕の事実が知られないよう捜査機関や親に働きかけることも必要になるでしょう。

また、共犯事件では、共犯者との関係を断ち切るなど、少年の交友関係を改善させることも重要です。

少年事件では、少年が犯行を繰り返さないために保護者の協力も重要です。

少年が自宅に戻ったときに、保護者がいかに監督していくかを具体的に検討しなくてはなりません。

- 事例(裁判等)

- 保護観察事例

- 児童自立支援施設事例

- 公判弁護

- 刑事弁護

- 判例・裁判例

- 家庭裁判所への送致後

- 少年院送致事例

- 手続

- 捜査弁護

- 捜査段階

- 新着情報

- 犯罪類型

- 用語・概念

- 証拠・立証

- 逆送(刑事事件)事例