逆送とは?逆送される事件と保護者や弁護士にできること

-

「逆送」事件とは、少年事件手続において、どのような手続のことをいいますか?

-

逆送とは、家庭裁判所から検察へ事件が送致される少年事件のことです。

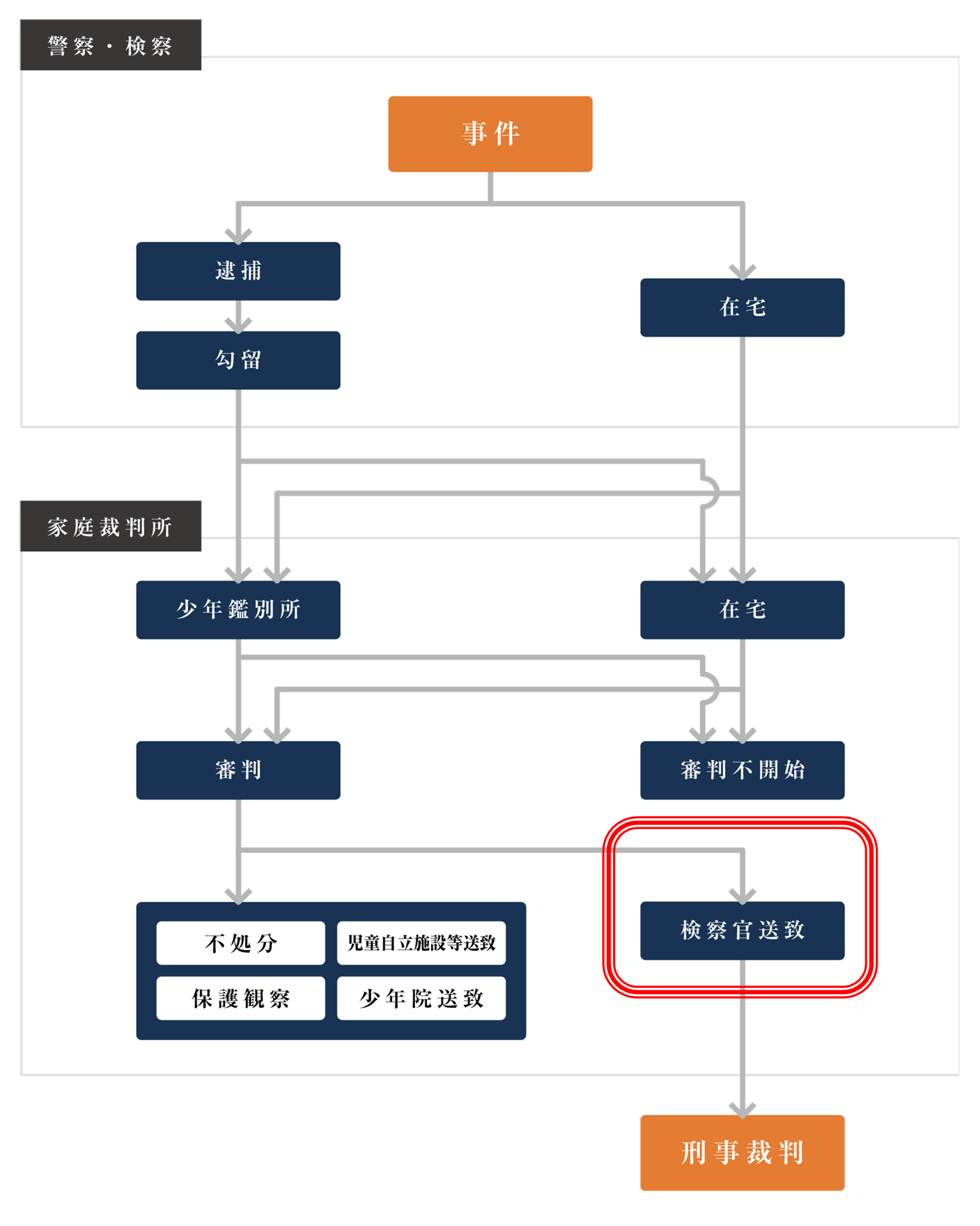

通常の少年事件は、警察・検察での捜査のあとは事件が家庭裁判所に送られます。

家庭裁判所では審判で少年の処分を決定します。つまり、原則として少年が刑事事件を起こしても刑事処分は受けません。

(少年院送致は、保護処分と呼ばれ、刑事処分ではありません。)しかし、手続きの途中で少年の年齢が20歳を越えた場合や、悪質な事件で刑事処分を相当とする場合には検察へ事件が送致されます(逆送)。

逆送された事件には、重い刑事処分が科される可能性が高いです。

今回は、逆送の可能性がある事件とはどのような事件なのか、逆送について保護者や弁護士ができることは何かを解説します。

全体の中における逆送手続

第1 逆送事件とは

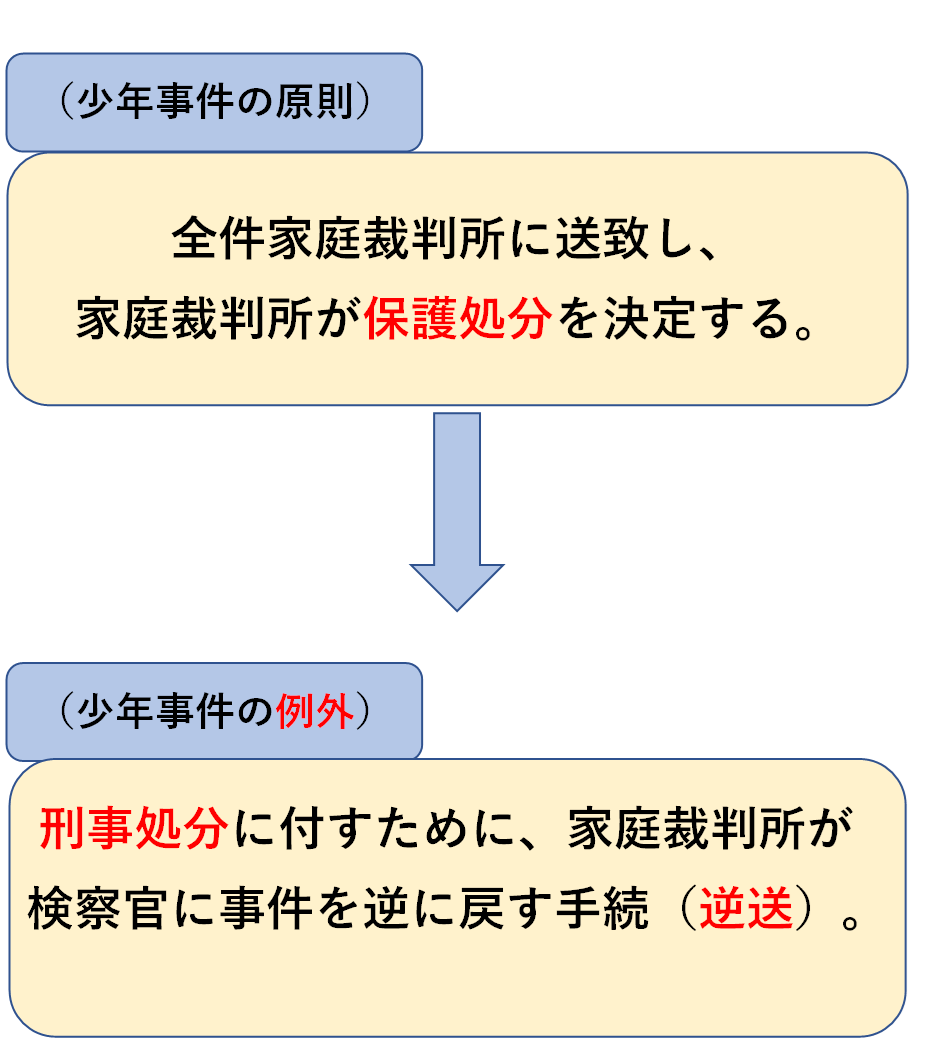

少年事件では、捜査機関による捜査が終わると家庭裁判所に事件が送られます(これを「全件送致主義」と呼びます)。

これに対し、逆に家庭裁判所から検察に事件が送られるのが逆送です。

家庭裁判所が少年事件についての処分を決定する場合は、保護観察処分や少年院送致などが選択されますが、これらの処分は刑事処分ではありません。

家庭裁判所による処分は、少年を更生させる目的で行われるもので保護処分と言われています(少年法24条1項)。

| (保護処分の決定) 第24条 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。 一 保護観察所の保護観察に付すること。 二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。 三 少年院に送致すること。 引用:e-Gov法令検索 |

一方で、少年が起こした事件であっても、処分を下す前に20歳を越えてしまう場合や悪質な事件の場合には、保護処分ではなく刑事処分を下す必要があります。

この場合、家庭裁判所では刑事処分を下すことはできないため、刑事処分が相当であるとして検察に事件を送るのが逆送の手続きです。

第2 逆送の可能性のある事件とは?

逆送の判断は、家庭裁判所が自由に行うものではありません。

逆送の可能性のある事件は、少年法で明確に定められています。

ここでは、逆送についての少年法の規定を解説します。

1 年齢超過を理由とする逆送

1つ目は、年齢超過を理由とする逆送です。

事件が家庭裁判所に送られて、調査・審判の途中で少年の年齢が20歳以上と判明した場合には、家庭裁判所では処分を下すことはできず、逆送しなくてはなりません(少年法19条2項)。

少年が事件を起こしたときには20歳を越えていなくても、手続きの途中で20歳以上となる場合には、年齢超過を理由とする逆送となります。

少年が逮捕や取り調べを受けている段階で20歳の誕生日が目前に迫っている場合には、年齢超過を理由とする逆送の可能性を覚悟しておかなければならないでしょう。

| (審判を開始しない旨の決定) 第19条 2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 引用:e-Gov法令検索 |

2 刑事処分相当を理由とする逆送

もう1つが刑事処分相当を理由とする逆送です。

従来、刑事処分相当を理由とする逆送としては、次の2つの場合が規定されていました(少年法20条)。

- 一定の重大事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき

- 故意に被害者を死亡させた罪の事件で、罪を犯すときに16歳以上の少年であったとき

刑事処分を相当と認める時とは?

前者の規定によって刑事処分が相当とされるのは、殺人、強盗致傷、放火などの悪質な犯罪を犯した場合が多いです。

具体的には、①保護処分によっては矯正改善の見込みがない場合(保護不能類型)、②保護不能ではないが、事案の性質、社会感情、被害感情等から保護処分で対処するのが不相当な場合(保護不適類型)、③少年の改善更生のために刑事処分が保護処分よりも有効である場合(刑事処分有効類型)が挙げられます。

特定少年の検察官送致(逆送)をめぐる規律

さらに、令和3年の少年法改正により厳罰化が行われ、18歳以上の少年については、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件を犯したときは原則として逆送されることになりました。

具体的には、殺人、強盗、強制性交(いわゆる強姦)、放火などの罪については特別な事情がない限り逆送となります(少年法62条2項)。

また、18歳以上の少年については、犯罪の範囲を限定せず(罰金以下の刑に当たる罪も対象となります)、刑事処分が相当と認めるときには逆送されることとなり、逆送の対象となる事件の範囲も拡大されています(少年法62条1項)。

原則として逆送となる事件についても、犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件(62条2項1号)に加えて、犯行時特定少年が犯した死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件(同項2号)も含まれることになりました。

もっとも、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは逆送にはならないという歯止めが残っています。

| (検察官への送致) 第20条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。 (検察官への送致についての特例) 第62条 家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。 ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。 一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの 二 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。) 引用:e-Gov法令検索 |

第3 刑事処分を相当とする事件の具体例

逆送の可能性がある事件について、刑事処分を相当と認めるか否かの判断は家庭裁判所が行います。

刑事処分が相当と認めると言うのは、家庭裁判所による保護処分では足りず成人と同じように刑事裁判を受ける必要があるとの判断です。

令和元年の統計によると、刑事処分相当を理由とする逆送事件の数は1,689件でした。

そのうち1,529件を道交法違反が占めています。

道交法違反の事件の多くは、非行内容が少年の未熟性に起因するというより、成人と同様の責任を問うべきと考えられるような事案であると言えます。

また、殺人、強盗などの罪名や犯情、結果が重大な事案については逆送されるケースが多いです。

他には、少年に少年院送致歴がある事案では逆送の判断がされる可能性が高いでしょう。

窃盗や詐欺など殺人や強盗と比較すると軽い罪について逆送の数が多くなっているのは、被害額や犯行態様と常習性も判断要素ですが、過去の非行歴も大きく影響します。

参照:🔗犯罪白書(令和2年版)「逆送事件 検察庁処理人数(罪名別、処理区分別)」

第4 逆送決定と逆送後の手続

家庭裁判所による送致決定が行われた場合でも、少年本人や付添人(少年事件における弁護人)は決定書を入手することはできません。

付添人は、検察官から事実上の開示を受けることで決定書の内容を確認し、その後の対応を検討する必要があります。

逆送決定について不服申立ての手段はありません。

そのため、付添人としては、逆送を前提に不起訴処分を目指すか、家庭裁判所への再移送を目指すことになります。

逆送後は、観護措置が勾留に切り替わります。

逆送後の勾留は10日間で、捜査段階で勾留されていた事件については延長が認められません。

勾留の期間が終了すると、検察官は起訴不起訴の判断を行います。

年齢超過を理由とする逆送事件の起訴不起訴の判断は検察官の自由な判断によりますが、刑事処分相当を理由とする逆送事件では、刑事裁判を起こすに十分な犯罪嫌疑があると判断するときには、必ず起訴されます(少年法45条5号本文)。

そのため、逆送された事件は起訴される可能性が極めて高いです。

事件が起訴された後も、検察官による起訴を受けた裁判所が少年にとって保護処分が相当であると認めるときは、事件を再び家庭裁判所に移送する決定をしなければなりません(少年法55条)。

付添人としては、逆送された後も、諦めることなく少年法55条による家庭裁判所への移送を目指して活動することになります。

| (家庭裁判所への移送) 第55条 裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。 引用:e-Gov法令検索 |

第5 保護者や弁護士にできること

逆送事件における、保護者や弁護士(付添人)の役割について解説します。

1 少年の精神的ケア

保護観察や勾留によって身体的な拘束を受けている少年は、精神的な不安を抱えていることが多いです。

保護者や付添人としては、面会を重ねるなどして少年の不安を少しでも和らげられるように活動すべきです。

外の状況や手続きの見込みを説明し、事件についてしっかりと反省を促すことが今後の少年の更生に繋がります。

2 刑事処分相当でないことの主張

逆送の可能性がある事件について逆送の決定がされるまでは、刑事処分相当でないことの主張をしていくことになります。

刑事処分相当でないことの主張としては、少年が保護処分によって更生できること、事案の性質や被害者の感情などを考慮しても保護処分で足りることを主張していくことになります。

具体的には、保護者の協力により、少年が社会内で更生可能なことを主張する、被害者のいる事件では被害者への謝罪や被害弁償により示談を進めるなどの活動が必要となるでしょう。

3 家庭裁判所への移送の主張

逆送決定がされた後であっても、少年法55条により家庭裁判所に事件が移送される可能性はあります。

少年法55条による移送が選択されるのは、刑事処分より保護処分が少年の更生に有効であると認められるときです。

つまり、保護者や弁護士としては、刑事処分相当でないことの主張を引き続き行っていくことになります。

✍ 少年法55条移送が認められた事例

- 事例(裁判等)

- 保護観察事例

- 児童自立支援施設事例

- 公判弁護

- 刑事弁護

- 判例・裁判例

- 家庭裁判所への送致後

- 少年院送致事例

- 手続

- 捜査弁護

- 捜査段階

- 新着情報

- 犯罪類型

- 用語・概念

- 証拠・立証

- 逆送(刑事事件)事例