保護処分の決定に対して不服を申立てる~「抗告」について

-

少年審判の保護処分に対する不服申立ての手段はありますか?

-

少年審判の保護処分決定(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設または児童養護施設送致)に対しては、「抗告」による不服の申立てが可能です。

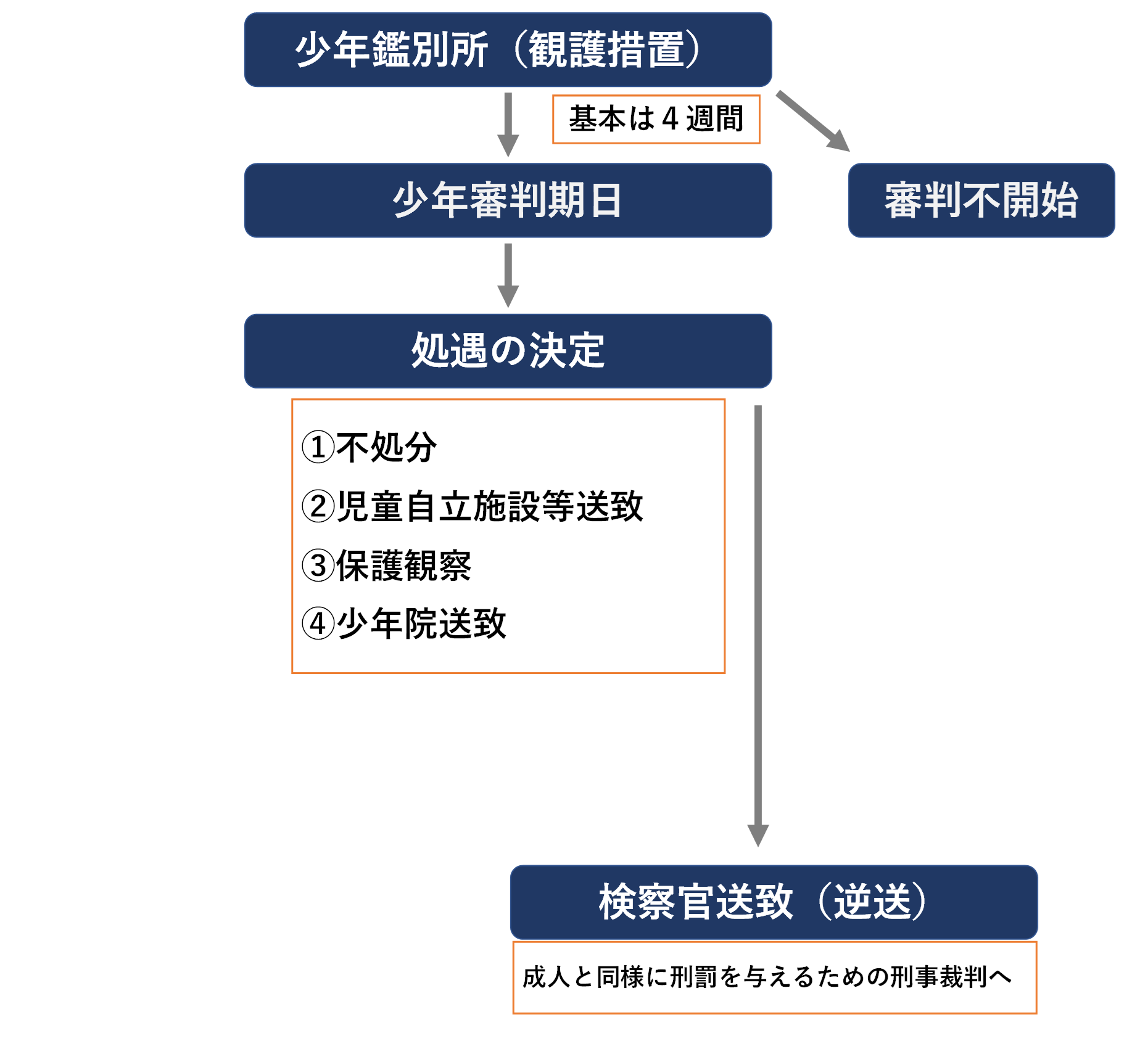

下の手続の流れ図をご覧ください。

家庭裁判所に事件が送致された後、少年の処遇を決めるにあたり、観護措置が執られます。そして、審判での保護処分決定(下図の「処遇の決定」)に不服がある場合に申立てるのが、「抗告」です。

少年審判の抗告審は、書面での審理がほとんどで、抗告が認められて処分が変更される可能性は低いという特徴があります。

新たに事実を取調べる必要性がある場合には、取調べをしますが、書面審理で終わることの方が多いです。

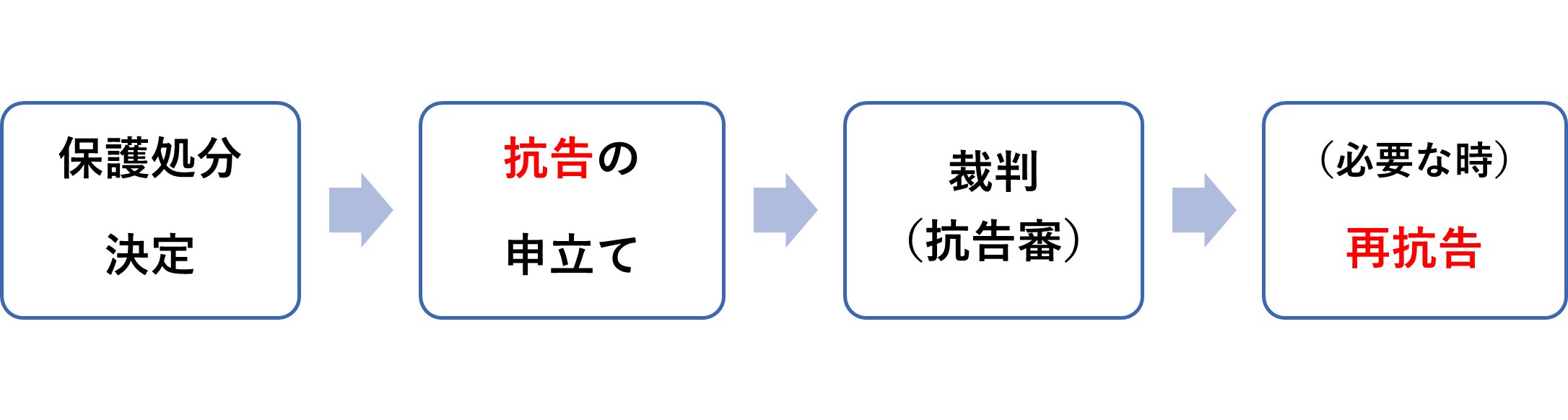

「抗告」の流れ 今回は、抗告の手続き全般について実際の統計も参考にして、詳しく解説していきます。

第1 抗告とは

抗告とは、少年審判において家庭裁判所が出した保護処分決定に対して不服申立てを行うことを言います。

少年審判における保護処分決定には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設または児童養護施設送致の3種類があります。

検察官送致、不処分に対しては、抗告することはできません。

抗告の申立てができるのは、少年本人、少年の法定代理人、少年の付添人のいずれかです。

抗告には厳格な期間制限があり、保護処分決定を告知された日の翌日から2週間以内に抗告する必要があります。

さらに、抗告の申立てには、抗告理由を明記した抗告理由書を提出しなければなりません。

成人の刑事裁判では、控訴の際に理由を明確にする必要はないことに比べて、抗告は短い期間で十分な準備が必要となるのです。

特に注意が必要な点としては、抗告を行う場合でも、保護処分は直ちに執行されてしまうという点です。

たとえば、少年院送致の保護処分が出された場合には、抗告審での判断が出る前に少年院に収容されてしまいます。

この点からも、抗告の手続きは可能な限り早急に進める必要があると言えるでしょう。

ただし、抗告審の現実として、抗告が認められて保護処分決定が取り消されるケースは極めて少ないです。

令和元年の統計では、384人が抗告の申立てを行ったのに対し、抗告が認められたのは3%でした。

それ以前の年についても、抗告が認められる割合は3%前後で推移しており、抗告が認められるには高い壁があると言えます。

第2 抗告できる場合とは

抗告を行うには抗告理由が必要ですが、抗告理由は次の3つに限定されています(少年法32条)。

- 決定に影響を及ぼす法令の違反があるとき

- 重大な事実の誤認があるとき

- 処分の著しい不当があるとき

1の法令違反としては、少年審判の際に保護者の呼び出し手続きが行われていなかった場合などが挙げられます。

2の事実誤認については、少年・付添人が考える事実関係と裁判所が認定した事実関係が異なる場合に、新たな証拠を用意するなどして事実誤認の主張をしていくことになります。

3の処分の不当は、保護処分の内容が重すぎる場合に主張するケースが多いです。

たとえば、保護観察処分が適当と考えられるケースで少年院送致が選択されたり、少年院送致で短期処遇が適当と考えられるケースで長期処遇が選択されたりした場合が処分の不当に該当します。

| (抗告) 第32条 保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。 引用:e-Gov法令検索 |

第3 付添人(弁護士)が行うこと

抗告を行うには、2週間という短い期間で抗告理由書を作成しなければなりません。

抗告理由書を作成するには、適切な控訴理由を1つもしくは複数選び、その理由を裏付ける証拠などを用意する必要があります。

付添人としては、少年や家族と面会するのはもちろんのこと、必要に応じて事件の被害者や教員、雇用主などとも面会を重ねることになります。

抗告審は基本的に書面での審理となるため、控訴人の作成する控訴理由書が何よりも重要です。

第4 検察官による抗告受理申立

少年審判では、検察官による抗告が行われる場合もあります。

これを検察官による抗告受理申立と言います。

抗告受理申立の理由は、非行事実の決定に影響を及ぼす法令の違反または重大な事実誤認がある場合に限定されており、抗告の期間も少年側と同じく2週間以内です(少年法32条の4第1項)。

| (抗告受理の申立て) 第32条の4 検察官は、第22条の2第1項の決定がされた場合においては、保護処分に付さない決定又は保護処分の決定に対し、同項の決定があつた事件の非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の違反又は重大な事実の誤認があることを理由とするときに限り、高等裁判所に対し、2週間以内に、抗告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。 引用:e-Gov法令検索 |

第5 抗告審の特徴

抗告が行われた場合でも、保護処分の執行は停止されず、保護処分の執行と抗告審の審理は並行して行われます。

抗告審の審理は、基本的に書面審理で、新たに事実の取調べが必要な場合を除いて審判は開かれません。

抗告審では、処分の著しい不当の判断について、保護処分が出された後の事情も考慮されます。

具体的には、処分後に被害者との示談が成立した場合や少年に明らかな反省の態度が見られる場合には、より軽い処分へと変更される可能性があります。

そのため、付添人としては、2週間という限られた期間においても、被害者との示談交渉を進めたり、少年の社会生活における環境を整えたりと、裁判所に対して主張可能な事実とそれを裏付ける証拠を揃えていくことになります。

第6 抗告審の裁判

抗告審の裁判としては、抗告の理由が認められないとする棄却と、抗告の理由を認めて原審の保護処分を取り消す、取消差戻しと取消移送があります(少年法33条)。

取消差戻しや取消移送の決定がされた場合には、保護処分を出した家庭裁判所もしくは移送先の家庭裁判所で、新たな審判が下されることになります。

抗告が棄却された場合は、最高裁判所に対する再抗告も可能です(少年法35条1項)。

ただし、再抗告の理由は、抗告審の裁判が憲法に違反するか憲法の解釈に誤りがある場合、もしくは判例に反する判断をした場合に限られるため、再抗告が可能なケースは極めて稀です。

| (抗告審の裁判) 第33条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。 2 抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない。 (再抗告) 第35条 抗告裁判所のした第33条の決定に対しては、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること、又は最高裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由とする場合に限り、少年、その法定代理人又は付添人から、最高裁判所に対し、2週間以内に、特に抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。 引用:e-Gov法令検索 |

- 事例(裁判等)

- 保護観察事例

- 児童自立支援施設事例

- 公判弁護

- 刑事弁護

- 判例・裁判例

- 家庭裁判所への送致後

- 少年院送致事例

- 手続

- 捜査弁護

- 捜査段階

- 新着情報

- 犯罪類型

- 用語・概念

- 証拠・立証

- 逆送(刑事事件)事例