なぜ、中小企業でカスハラ・クレーム対応の研修が必要なのか?

近年、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は、業種・規模を問わず深刻な経営課題となっています。

不当な要求や言動は、対応する従業員を精神的・肉体的に疲弊させるだけでなく、結果として他の善良なお客様へのサービス低下を招く恐れもあります。

さらに、2022年の厚労省によるマニュアル策定、2023年の労災認定基準への追加、そして東京都のカスハラ条例制定や2025年の国の法整備など、行政の動きも活発化しています。

今や、カスハラ対策は単なる「顧客対応」の問題ではなく、従業員の心身の健康を守るための「安全配慮義務」として、企業が法的に果たすべき重要な責任となっています。

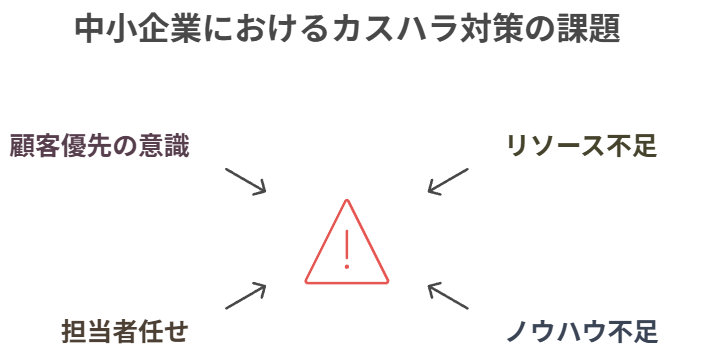

しかし、多くの中小企業様において、「何から手をつければいいか分からない」、「担当者任せになっている」のが現状ではないでしょうか。

本セミナーは、まさにそうした課題をお持ちの経営者・管理職の皆様に向けた、実践的なカスハラ対応セミナーです。

当事務所は、不当要求防止セミナー(特防連)の登壇経験や、弁護士のカスハラ被害相談を請け負う委員会における知見を活かし、法的な観点から具体的なノウハウを徹底解説します。

📝カスハラ・クレーム対応のセミナーで学べること

当事務所が提供するセミナーでは、主に以下の内容を網羅的に提供しています。

なぜ今、対策が必須なのか?

- 厚労省、東京都、国などの最新の行政動向。

- 企業に求められる「安全配慮義務」とは何か、義務違反と判断された裁判例。

「事前の備え」で被害を防ぐ

- 社内・社外に示すべき「基本方針」の明確化。

- 従業員任せにしないための「組織的対応」の構築方法。

- すぐに使えるマニュアル作成のポイント。

「正当なクレーム」と「カスハラクレーム」の見極め方

- 厚労省マニュアルに基づくカスハラの定義と判断基準。

- 「要求内容」が不当な例(過度な金銭要求、誠意を求めるといった抽象的要求など)。

- 「要求手段・態様」が不当な例(威圧的言動、長時間の拘束、個人攻撃など)。

有事の際に使える「実践的」対応術

現場で使える「対応のポイント・問答集」

- 「すみません」は禁句?

- 「上の者を出せ」と言われたら?

- 「誠意を見せろ」と迫られたら?

- 「録音させてもらう」と言われたら?

知っておきたい法的知識

- カスハラ行為が該当し得る「犯罪類型」(脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪など)。

- 電話、ネット、BtoB取引など、場面別の対応ポイント。

💡 セミナー受講により期待できる効果

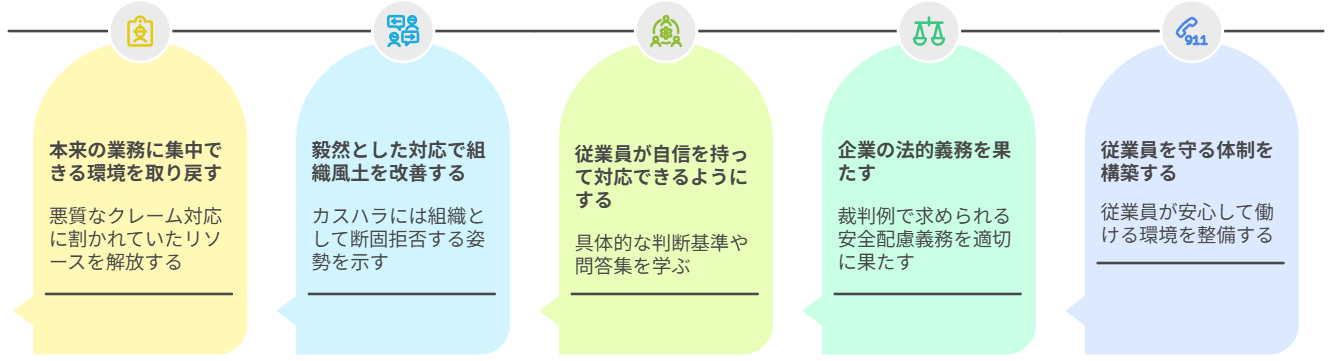

本セミナーを通じて、中小企業は以下の効果を享受することができます。

- 従業員を守る体制が構築できる従業員が安心して働ける環境を整備し、メンタルヘルスの不調や離職を未然に防ぎます。

- 企業の「法的義務」を果たすことができる裁判例で求められる「安全配慮義務」を適切に果たし、万が一の際の企業リスクを最小限に抑えます。

- 従業員が自信を持って対応できるようになる具体的な判断基準や問答集を学ぶことで、従業員が一人で抱え込まず、毅然とした対応を取る意識が醸成されます。

- カスハラに対し、組織として断固拒否する姿勢を社内外に示すことで、不当な要求を未然に牽制します。これにより、毅然とした対応ができる組織風土が育まれます。

- 本来の業務に集中できる環境を取り戻す悪質なクレーム対応に割かれていたリソースを解放し、本来の業務や優良顧客へのサービスに集中できる体制を構築します。

当事務所の提供セミナーのご案内(一例)

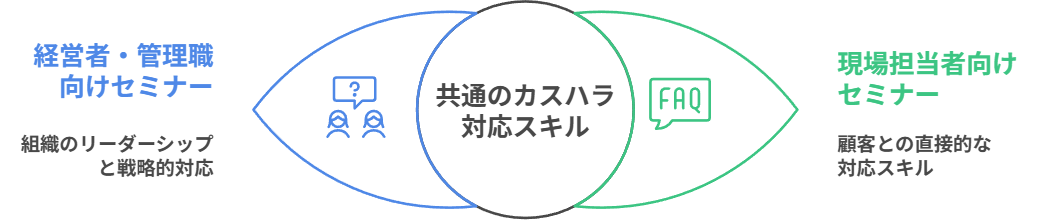

【経営者・管理職向け】

テーマ:従業員と会社を守る!カスハラ対策と「安全配慮義務」体制構築セミナー

目的

カスハラ対策が「顧客対応」の問題ではなく、従業員を守るための「法的義務(安全配慮義務)」であることを経営層に理解してもらうこと。

対策を怠った場合の経営リスク(労災認定、損害賠償)を学び、組織的な対策を構築する重要性を認識してもらいます。

主な内容

【第1部】なぜ今、カスハラ対策が経営課題なのか?

- 厚労省、東京都、国の最新動向。

- 企業が負う「安全配慮義務」とは?

- 義務違反と判断された裁判例

【第2部】会社として「事前に備える」べきこと

- 経営トップによる「基本姿勢の明確化」(対内的・対外的)。

- 従業員任せにしない「組織的対応」フローの構築。

- 社内マニュアルに盛り込むべき項目。

【第3部】BtoB(取引先間)カスハラへの対応

- 優越的地位の濫用リスクと、取引先から被害を受けた場合の対処法。

【現場担当者向け】

テーマ:もう一人で悩まない!弁護士が教える「実践的」カスハラ撃退術

目的

日々顧客と接する現場担当者が、「正当なクレーム」と「カスハラ」を明確に見極める基準を持つこと。

具体的な問答集や場面別の対応法を学び、自信を持って毅然とした対応ができるようになることを目指します。

主な内容

【第1部】「正当なクレーム」と「カスハラ」の見極め方

- カスハラの定義:「要求内容」と「要求手段・態様」による判断基準。

- 「顧客」ではなく「業務妨害者」と捉える意識改革。

【第2部】ケーススタディで学ぶ!実践・対応問答集

- 「すみません」は禁句か?正しい謝罪の使い方。

- 「上の者を出せ」と言われたら?

- 「誠意を見せろ」「ネットに書いてやる」への切り返し方。

- 「録音(撮影)させてもらう」と言われたら?

【第3部】これは犯罪です!弁護士・警察に頼るべきライン

- 覚えておきたい犯罪類型(脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪、不退去罪など)。

- 電話、面談、ネット炎上など場面別の対応ポイント

当事務所の提供プラン(一例)

プラン名:中小企業向け・実践的カスタマーハラスメント対策セミナー

- 想定時間: 90分〜120分(質疑応答含む)

- 想定費用: 22万円程度(税込)

- 費用の内訳(想定):講師料(1.5〜2時間)、事前打ち合わせ(1回程度)

- 別途費用: 交通費(開催場所が遠方の場合)

よくいただくご質問

-

セミナー費用は22万円程度とのことですが、中小企業にとって安くありません。それだけの価値はありますか?

-

ご懸念はもっともです。

確かに22万円という費用は、すぐに目に見えるものではないため、ご判断に迷われるお気持ちはよくわかります。私たちは、カスハラを放置した際のリスク(コスト)と比較していただく必要があると考えております。

例えば、従業員がカスハラが原因でメンタル不調に陥り休職された場合の損失や、会社の「安全配慮義務」違反を問われて訴訟に発展した場合、その対応コストや信用の低下は、セミナー費用を遥かに超えてしまいます。本セミナーは、そうした将来の重大な損失を防ぐための「予防投資」です。

私たちが顧問契約をいただいている企業様には、こうしたセミナーを安価(または初回無料)で積極的にご提供しているのも、事が起きてからの「事後対応(訴訟など)」に費用をかけるよりも、日頃からの「予防(体制構築)」が、結果的に企業のコストとリスクを最小限に抑えることを、日々の業務で実感しているからです。

今回のスポットでのセミナーは、まずはその「予防体制の第一歩」を踏み出していただくための入り口とお考えください。

セミナーをきっかけに、継続的な体制構築(マニュアル作成や相談体制の整備など)の重要性を感じていただけましたら、顧問契約を含めた継続的なサポートについても、お気軽にご相談いただけますと幸いです

-

当社はまだ小さな会社で、深刻なカスハラも起きていません。それでもセミナーは必要ですか?

-

カスハラは、一度発生すると対応に多大な時間と労力を要します。問題が起きてから慌てて対応する(事後対応)よりも、問題が起きないように「事前の備え」をしておく方が、はるかに効率的かつ低コストです。

本セミナーでは、万が一の際の対応方法だけでなく、カスハラを未然に防ぐための社内体制の構築や、組織としての毅然とした姿勢を内外に示す方法についても詳しく解説します。

-

当社はBtoB(企業間取引)が中心ですが、セミナーは役立ちますか?

-

はい、むしろBtoB(企業間取引)が中心の企業にこそ、強く受講をお勧めします。

その理由は、BtoB間のカスハラには以下のような深刻な特徴があるためです。

- 問題が「カスハラ」と認識されにくい

一般消費者(BtoC)と異なり、「厳しい交渉」「お得意様からの強い要望」といった業務の範囲内と誤認されがちです。

対応する担当者自身も、それが不当な要求(カスハラ)であると認識しづらい傾向があります。 - 対応がBtoCより困難である

売上への影響を恐れ、「上司や役員に相談して組織的に対応する」、「取引条件の交渉をする」、「取引を打ち切る」といった毅然とした対応が取りにくいのが実情です。 - 被害が深刻化しやすい

結果として、担当者が一人で問題を抱え込み、長期間にわたる暴言や契約外の理不尽な要求に耐え続けることになります。

これにより、精神疾患の発症や、裁判沙汰になるなど、被害がBtoCよりも深刻化しやすい特徴があります。

本セミナーでは、こうした「立場の弱い」BtoB取引特有のカスハラ事例と、取引関係の維持と従業員の保護を両立させるための対処法についても、取り上げます。

- 問題が「カスハラ」と認識されにくい

-

法律のセミナーというと難しそうですが、現場の従業員でも理解できる内容ですか?

-

ご安心ください。本セミナーは、法律論だけを解説するものではありません。

現場で最も重要なのは、「何がカスハラにあたるのか」という判断基準と、「実際にどう切り返すか」という具体的なテクニックです。本セミナーでは、「誠意を見せろと言われたら?」、「上の者を出せと言われたら?」といった、現場で実際に遭遇する場面を想定した「対応問答集」を豊富に盛り込んでおり、すぐに実践できる内容となっています。

-

費用は同じで、何人まで参加可能ですか?

-

講師料は「1セミナーあたり」の料金ですので、ご参加人数に上限は設けておりません。

-

当社の業界(例:小売業、介護業、不動産業など)に特化した内容にカスタマイズできますか?

-

可能です。

カスハラ対応の基本原則(事実確認、顧客平等主義、毅然とした拒否など)は全業種共通ですが、発生しやすいトラブルの傾向は業界ごとに異なります。

事前にヒアリングを行わせていただき、貴社の業界で実際に起こり得る事例をケーススタディとして盛り込むなど、より実践的な内容にカスタマイズいたします。

-

セミナーの時間は90分~120分とのことですが、業務の都合に合わせて調整できますか?

-

はい、ご相談に応じます。

「重要なポイントだけを60分で」といった短縮版など、貴社のニーズやご予算に応じて、最適なプランをご提案します。

-

セミナーの時間内で、今まさに困っている個別の事例について相談してもよいですか?

-

はい、質疑応答の時間内で、一般的な対応方法としてお答えすることは可能です。

ただし、個別の法的見解や、相手方との交渉方針を具体的にアドバイスする「法律相談」となる場合は、守秘義務の観点からも、セミナーの場ではなく別途個別の相談(有料)をお願いしております。

-

セミナー実施後、社内マニュアルの作成や顧問契約など、継続的なサポートもお願いできますか?

-

はい、もちろんです。

セミナーで学んだ内容を定着させるためには、社内規程やマニュアルへの反映が不可欠です。

本セミナーの講師は、対応マニュアルの作成・改訂や、クレーム対応の内製化支援もサービスとして提供しています。

また、日々の細かな疑問をいつでも弁護士に相談できる顧問契約もご用意しております。

お気軽にご相談ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター