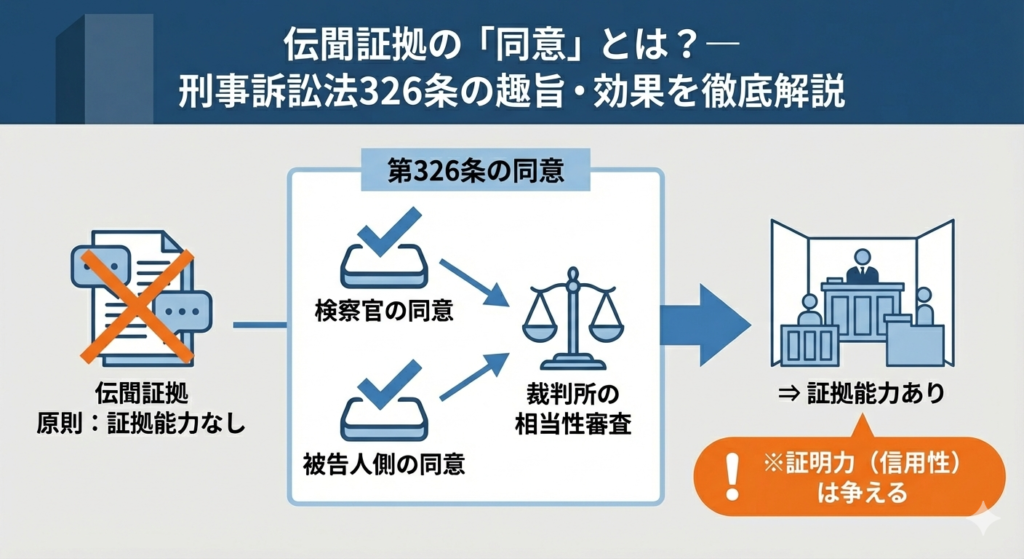

伝聞証拠の「同意」とは?— 刑事訴訟法326条の趣旨・効果を徹底解説

刑事裁判における証拠の取扱は、被告人とされた人の運命を左右する極めて重要な要素です。

とくに、供述調書などの「伝聞証拠」をどのように扱うかが、事実認定を左右し得ます。

この伝聞法則・伝聞証拠に関する厳格な適用を緩和する重要な規定が、刑事訴訟法第326条(証拠の同意)です。

本記事では、この326条の「同意」について、趣旨や効果、学説上の議論、裁判員裁判時代の動向、弁護活動でのポイントまで、刑事弁護の現場目線で詳しく解説します。

同意によって証拠能力が認められても、その信用性(証明力)を争うことは可能です。

1 刑事訴訟法第326条の条文と趣旨

(1) 根拠条文

刑事訴訟法第326条は、伝聞証拠の例外を定める第321条から前条(第325条)までの規定に関わらず、当事者の同意と裁判所の審査によって証拠能力を認める規定です。

刑事訴訟法第326条(抜粋)

1 検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第321条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

(2) 刑事訴訟法第326条の趣旨

本条は、伝聞法則(刑事訴訟法第320条第1項)の適用がある証拠についても、伝聞例外の規定にかかわらず、証拠能力を生じさせ得る規定として設けられています。

伝聞法則は、主に反対尋問権の保障と直接主義(裁判官が供述態度を直接観察すること)の観点から、裁判外の供述の証拠能力を原則として否定しています。

しかし、当事者である検察官と被告人側が、その証拠書類を証拠とすることに異議がなく、裁判所もこれを適当と認める場合には、証拠能力を認めることとしています。

従来、訴訟手続の円滑化・合理化といった観点もあってか、特に公訴事実に争いのない自白事件においては、犯罪事実の立証のほとんどが、この326条の同意による供述調書などの書証によって行われるのが多くなっていました。

2 刑事訴訟法第326条の「同意」の効果

第326条の同意をすると、その伝聞証拠は、第321条から第325条までの厳格な伝聞例外の要件(例えば、供述不能性や特信情況など)を満たしているかどうかに関わらず、証拠能力を獲得し得ます。

(1) 証拠能力の付与と相当性の審査

同意があった場合でも、裁判所は、当該証拠を証拠とすることが「相当」と認めるときに限り採用できます。

この「相当性」の審査は、任意性、証明力が著しく低い、違法収集証拠排除法則の関連などを考慮するものです。

(2) 証明力(信用性)とは無関係

- 重要な点として、第326条の「同意」は、その証拠の証明力(信用性)まで肯定するものではありません。

- 同意は、あくまで伝聞証拠の証拠能力を付与する手続きであり、同意した当事者(被告人側)は、依然としてその証拠の内容の証明力を争うことができます。

- もっとも、証拠として採用されれば、その証拠は裁判所の目に触れることになります。

- 同意するかどうかは慎重な判断が求められることになります。

(3) 被告人側の意思の確認の重要性

- 弁護人が包括的代理権に基づき同意をすることはできますが、被告人本人の明示又は黙示の意思に反して同意をすることはできないとされています。

- もし弁護人がした同意が被告人の意思に反していた場合、その同意に基づいて採用された供述調書によって心証形成することは違法となり得ます(最判昭和27年12月19日 刑集6巻11号1329頁)。

3 「同意」の意味をめぐる学説の議論

第326条の「同意」が、単に証拠能力を付与するだけでなく、原供述者に対する証人尋問請求権(すなわち反対尋問権)まで放棄させる効果を持つのかどうかという点で、学説上の議論が展開されてきました。

(1) 反対尋問権放棄説

- この説は、伝聞法則の趣旨を反対尋問権の保障に求めます。

- したがって、同意の本質は反対尋問権の放棄にあるとし、同意した証拠の証明力を争う目的であっても、原供述者の証人尋問を請求する権利は失われると解します。

(2) 証拠能力付与行為説

- この説は、同意を積極的に証拠能力を付与する訴訟行為と捉えます。

- 反対尋問権の放棄に限定せず、同意しても証拠の証明力を争うことは可能であり、原供述者の証人尋問を請求する権利も失われないとされます。

- また、伝聞法則と無関係な違法収集証拠などに対しても、当事者が放棄可能な権利に関するものであれば、同意によって証拠能力を付与できるという解釈に発展する側面もあります。

(3) 伝聞性解除行為説(有力説)

- この説は、伝聞法則が反対尋問権の保障と裁判所による証言態度の直接観察(直接主義)伝聞性を解除する行為であると解します。

- この説によれば、同意は過去の供述の伝聞性を解除するにとどまるため、原供述者の証人尋問請求権を放棄したことにはなりません。

- この見解は、伝聞法則の趣旨を多角的に捉え、また同意後の証人尋問請求を認めるという現在の実務の運用とよく合致するという指摘もあります。

4 裁判員裁判時代における実務の動向

被告人との十分な協議と慎重な判断が不可欠です。

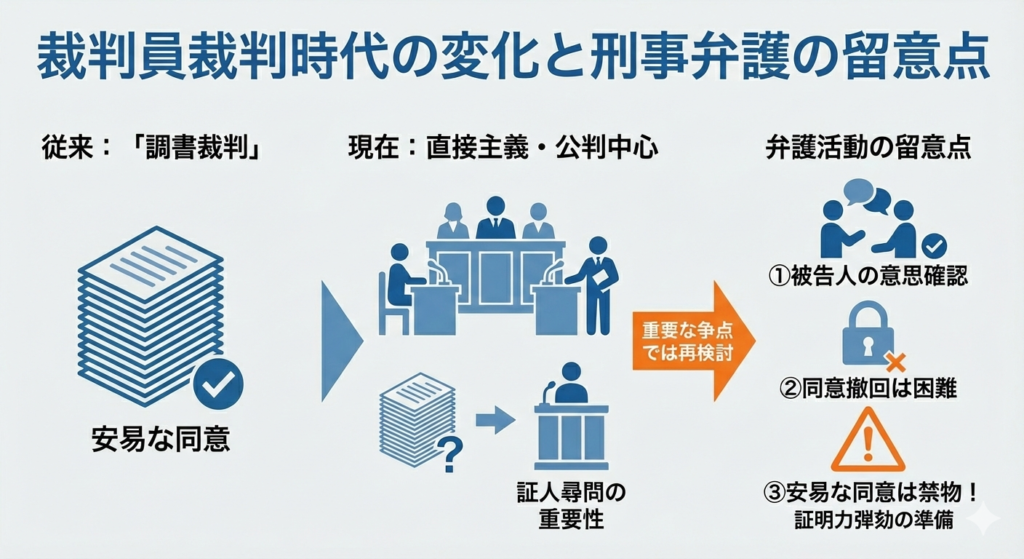

裁判員裁判の導入に伴い、公判中心主義と直接主義が重視されるようになった今日、第326条の同意書証の取り扱いについては、大きな見直しの機運が高まっています。

(1) 従来の「調書裁判」からの脱却

- 従来の刑事裁判実務では、同意書証が中心となり、公判廷での生きた供述(証人尋問)を経ずに、裁判官が供述調書を読み込むことによって事実認定を行う、いわゆる「調書裁判」との批判が存在しました。

- しかし、裁判員裁判においては、長文の供述調書を法廷外で熟読し、裁判員がその信用性を詳細に吟味することは極めて困難という考えもあります。

- 供述調書だけでは、裁判員を含む裁判所が充実した評議を行い、適正な判断に至るための「最良証拠(ベストエビデンス)」とはならないこともあり得ます。

(2) 重要な争点に関する同意書証の再検討

- 特に、裁判の重要な争点について、供述調書が提出され、たとえ被告人側が同意していたとしても、その供述の信用性が深刻に争われている場合には、証人尋問を行う必要性が認められることもある、というのがここ数年の実務の考え方です。

- 争点に関する重要証拠の信用性が問題となっている場合に、証人尋問をせずに供述調書のみで判断することは、実体的真実解明の観点からも、裁判員が負う負担の点からも、大きな問題を残すと指摘されています。

(3) 裁判所の職権による証人尋問の可能性

- 公判前整理手続を経た事件では、当事者からの証拠請求に「やむを得ない事由」(刑事訴訟法第316条の32第1項)が求められます。

- 重要な争点について、同意書証だけでは心証形成が困難であると判断される場合、裁判所は職権(刑事訴訟法第316条の32第2項)に基づき、証人尋問を新たに実施せざるを得ない場合があるという指摘もあります。

- 限界的な例であり、一般的に行われるものとは思えませんが、これは、裁判員裁判の理念である公判中心主義と直接主義の観点から指摘される重要な動向といえます。

5 刑事弁護活動上の留意点

第326条の同意は、訴訟戦略上、慎重な判断が求められる弁護活動です。

(1) 被告人とされた人の意思確認

- 同意の意見を述べる時期

- 証拠取調べ請求があった証拠について、一般的に意見を聞かれる際(刑事訴訟規則)190条2項の意見と合わせて、さらにその証拠が伝聞証拠の場合には、刑事訴訟法326条の同意の意見を述べることになるのが通常です。

- 弁護人がした同意は、被告人本人の明示又は黙示の意思に反することはできないとされています。

- 弁護活動を行うにあたり、刑事訴訟法第326条に基づく同意をする際は、被告人に対し、証拠の内容などを説明し、被告人の意向を確認する必要があります。

- 特に公判前整理手続においては、弁護人は、被告人と十分に協議した上で、訴訟手続を進めることが求められます。

(2) 伝聞証拠に対する証拠意見の判断

- 同意によって証拠能力が肯定されたとしても、その信用性を争う権利は残ります。

- とくに同意を伝聞性解除行為説(有力説)に従って理解すれば、同意したからといって原供述者の証人尋問請求権が失われるわけではありません。

- ただし、伝聞証拠が証拠が採用されれば、証拠自体は裁判所の目に触れるので、そもそも同意をするべきかという点は慎重に判断をするべきと言えます。

- また、公判前整理手続を経た事件では、証人尋問を請求する場合、「やむを得ない事由」が必要となります。弁護人側が争点に関する重要な証拠を公判前整理手続段階で同意した上で、公判段階に至ってから証人尋問を請求する場合、「やむを得ない事由」は認められにくいと考えられます。

- 考慮事項

- 争点の重要性

- 争点(特に有罪・無罪に直結するような主要事実)に関する供述調書の内容を争う場合、供述調書のみでは裁判員の心証形成が不十分となるリスクが高いため、証人尋問の必要性は高くなります。

- 弁護活動上の弾劾(反対尋問の活用)

- 同意した供述証拠の証明力を争うためには、証人尋問を通じて、その供述がされた状況(例:威迫や利益誘導の有無)や、供述内容の不合理性・曖昧性、客観的事実との矛盾などを具体的に明らかにする反対尋問を効果的に行う必要があります。

- 争点の重要性

(3) 違法収集証拠との関係に関する議論

- 証拠能力付与行為説は、326条の同意は伝聞法則と無関係な違法収集証拠に対しても証拠能力を付与できると解する側面がありました。

- 伝聞性解除行為説などによれば、326条はあくまで伝聞法則に対する例外規定であるため、伝聞法則とは関係がない違法収集証拠について326条の同意自体がその違法性を治癒し、証拠能力を付与する効果を持つわけではないと解されています。

- ただし、捜索差押手続の違法が問題となった事例において、当事者が異議なく証拠とすることに同意し、適法な証拠調べを経た書面については、違法性に拘わらず証拠能力を肯定した判例もあります(最判昭和36年6月7日 刑集15巻6号915頁など)。

- これは、当事者が放棄可能な権利(異議権)を放棄した効果を認めたものと理解されています。

- したがって、やはり、同意という意見を述べることには慎重になるべきということになります。

(4) 326条の同意の撤回の制限

ア 同意の撤回は困難

- 刑事訴訟法第326条の同意の撤回は、一般に安易には認められません。

- 同意の撤回を安易に認めると、その同意を前提として進められてきた訴訟手続の安全や安定を害することになるためとされます。

- 即時の撤回は許されるとされています。

イ 撤回が認められない時期

- 実務上、その書証の証拠調べ施行後は、同意の撤回は認められないとされています。

- 証拠調べが施行された後、裁判所がその書証による心証形成を行う段階まで訴訟手続が進行しているため、この段階での同意の撤回を許すと、訴訟手続の安定性を損なうことになります。

ウ 撤回が認められ得る時期と要件

- 当該書証の証拠調べ施行前の段階であれば、同意の撤回が認められる場合もあり得るとされています。

- ただし、証拠調べ施行前に同意の撤回が認められるためには、以下の要件を満たす必要があるとする見解もあります。

- 撤回の必要性

- 訴訟手続の進行段階に応じた撤回の必要性を裏付ける特別の合理的理由があること。

- 手続的要件

- 相手方の意見を聞き、裁判所が裁量によって許可した場合に限られること。

- 撤回の必要性

- ただし、証拠調べ施行前に同意の撤回が認められるためには、以下の要件を満たす必要があるとする見解もあります。

- 公判前整理手続を経た事件の場合

- 公判前整理手続に付された事件については、公判前整理手続を終結しているという前提があるため、同意の撤回が認められるのは、公判前整理手続の趣旨等に照らし、刑訴法第316条の32第1項にいう「やむを得ない事由」と同様の事由が認められる場合に限られると解すべきであるという見解があります。

6 まとめ

刑事訴訟法326条の「同意」は、伝聞証拠に証拠能力を与えうる極めて重要な規定です。

もっとも、その一言の「同意」が、訴訟構造や被告人の防御権に大きな影響を与えることがあります。弁護人としては、被告人とされた人本人の意思確認し、証拠の信用性をめぐる判断を慎重に行うことが不可欠です。

裁判員裁判が施行された現在の刑事裁判では、公判中心主義と直接主義の理念に沿って、「同意書証」に頼らない立証活動を意識することが、より効果的な弁護につながるといえます。

複雑な証拠構造を持つ事件や、裁判員裁判の弁護活動でお困りの際は、お気軽にご相談ください。