少年院~どのような所?種類、入所基準、入所期間等を解説します。

-

少年院とは、どのような所ですか?入る基準や種類、期間などを教えてください。

-

少年院は、社会生活に適応するために、専用の施設で集中的に教育を受けることで更生を目指した施設です。

刑罰を与えるためではなく、少年に社会生活に適応するための「教育を受ける場所」であることが、刑務所と決定的に異なります。ただ、少年院は閉鎖施設であり、特別の場合以外は外出や外泊ができず、規律ある生活に親しませて矯正教育を施す点で、保護処分の中で最も強力な処分です。

そのため、14歳未満の少年に対しては、特に必要と認める場合でなければ、少年院送致の選択はできません。

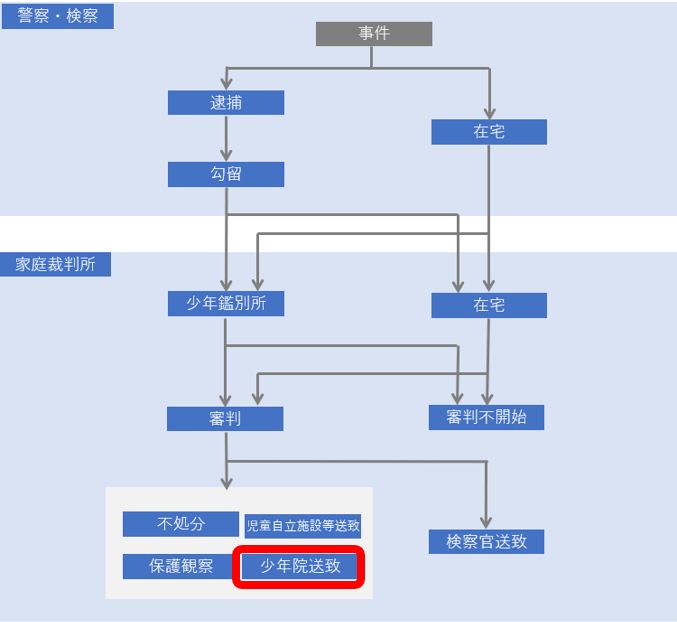

「少年院」の少年事件の中での位置づけ 少年院は、全国各地にあり(所在一覧:🔗法務省HP参照)、第一種から第五種まで分けられ、少年の心や身体の状況、本人の犯罪的傾向などにより入所先が決まります。

第一種から第五種まで、次の表のような振り分けとなります。【少年院の種類】

第一種

少年院心身に著しい障害がない、およそ12歳~23歳の少年 第二種

少年院心身に著しい障害がない、犯罪傾向が進んだおよそ16歳~23歳の少年 第三種

少年院心身に著しい障害がある、およそ12歳~26歳の少年。かつての「医療少年院」にあたる。 第四種

少年院逆送(検察官送致)となり、刑事裁判によって禁固刑以上が科せられた、15歳までの少年 第五種

少年院特定少年(18,19歳)の内、2年間の保護観察処分を受け、かつ、遵守事項違反により少年院送致となった少年 少年院の種類 この5つの少年院は、施設自体が別にあるわけではありませんが、保護処分による入院(第一種から三種、五種)と、少年服役囚(第四種)とは完全に分離されています。

また、第三種少年院を除き、男女は別の施設となります。

少年院にいる期間は事件の重大性、少年の非行の程度によって異なりますが、1年程度が多いです。

ただ、早ければ数か月での出院となり、長くても原則2年以内に出られるよう教育課程が考慮されています。【処遇期間について】

家庭裁判所が審判の際に行う処遇勧告により、特別短期間、短期間、処遇意見なしの3種類があります。この処遇意見なしの中でも裁判官の処遇意見は尊重され、比較的短期、特になし、比較的長期、相当長期のいずれかの意見が付されるかにより概ねの収容目安が決まります。

(家裁の処遇勧告) (収容期間) 特別短期間 4か月 短期間 6か月 処遇意見なし 2年以内での仮退院を目指す処遇計画を立てる

・比較的短期 ⇒ 8~10か月程度

・特になし ⇒ 1年程度

・比較的長期 ⇒ 18か月程度

・相当長期 ⇒ 2年以上家裁の処遇勧告と収容期間の関係

第1 保護処分としての少年院

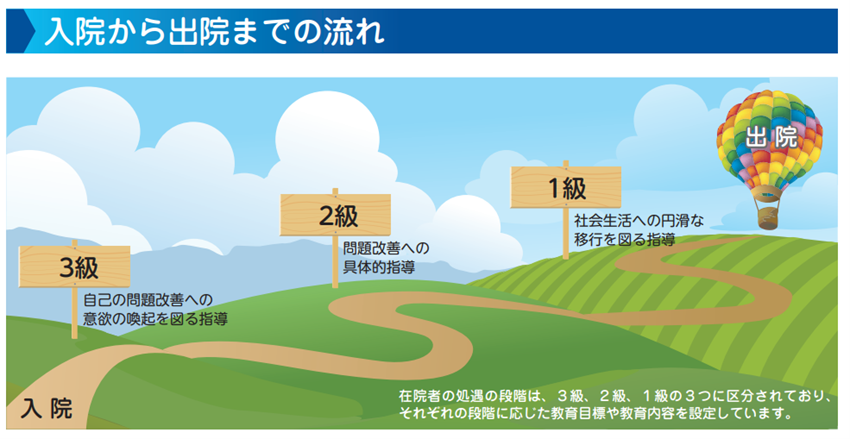

1 入院から出院まで

少年院では起床から就寝まで規則正しく毎日を送り、日中の大半は様々な教育を受けて過ごします。

自立して生活していくための知識・生活態度の習慣(生活指導)、仕事に就くために必要な知識・技能の習得(職業指導)、義務教育や高校卒業程度認定試験を受験するための教科指導、体力を維持・向上させるための体育指導、社会貢献活動や野外活動・音楽などの特別指導が少年院における教育の主な内容です。

入院から退院までは、

オリエンテーションや健康診断などを行って目標を設定する新人時教育(3級)

→ 生活指導、職業指導、教科指導などを受けて更生に取り組む中間期教育(2級)

→ 退院後の生活設計を建てる出院準備教育(1級)

という流れになっています。

🔗法務省矯正局「明日につなぐ少年院のしおり」より引用

2 保護処分としての少年院

少年院では、少年の必要性や施設の立地条件等に応じた特色のあるさまざまな教育活動が行われています。

矯正教育の内容は、①生活指導、②職業指導、③教科指導、④体育指導、⑤特別活動指導の5分野があります。

生活指導 : 善良な社会人として自立した生活を営むための知識・生活態度の習得

職業指導 : 勤労意欲の喚起、職業上有用な知識・技能の習得

教科指導 : 基礎学力の向上、義務教育、高校卒業程度認定試験受験指導

体育指導 : 基礎体力の向上

特別活動指導 : 社会貢献活動、野外活動、音楽の実施

具体的には、①生活指導として、個室での内省、ロールプレイ、作文指導、集団討議、社会生活訓練などを活用し、被害者の視点を取り入れた教育、薬物対応、性非行防止等のプログラムなどを行っています。

②職業指導としては、職業能力開発のために電気工事、自動車整備、給排水設備、情報処理、介護福祉、溶接、土木・建築、クリーニング等の科目があり、電気工事士、介護職員、大型特殊自動車運転免許、危険物取扱者など各種資格取得も行われます。

③教科指導は、義務教育未終了者への小・中学校に準じる教育、高校、高専に準じる教育、第三種少年院では養護学校等に準じる教育も行われています。

④体育指導は、サッカー、バレーボール等が行われています。

⑤特別活動は、社会貢献活動、野外活動、運動競技、音楽、演劇なども行われています。

3 1日のスケジュール

少年院では、在院者の日課が定められており、起床、食事、就寝や、矯正教育や余暇にあてる時間帯が決められています。

具体的な時間帯は、少年院によって異なりますが、下の表は法務省が発表している一例で、記載されているような毎日を過ごすことになります。

これまでに不規則で昼夜逆転の生活を送ったり、集団生活に慣れない少年も少なくないと思いますが、毎日定時に起床し、学習や勤労を通じて社会生活を健全に営む能力を身につけさせることを目指しています。

🔗法務省矯正局「明日につなぐ少年院のしおり」より引用

4 仮退院

少年院での処遇段階が最高段階(1級)に達し、審査の結果、仮退院を許すのが相当であると認められるときは、仮退院が許可されます。

仮退院した少年は、保護観察に付されます。

そして、保護観察を継続する必要がなくなったと認められれば、正式に退院が許可されます。

逆に、仮退院の保護観察期間中に少年が遵守事項を遵守しなかったために、再度少年院に戻して収容されることもあります。

5 少年院を出た後は

事前に保護者を中心に、少年が施設を出た後に生活していく場を検討したり、民間企業やNPOと連携して就職先を検討したり、保護観察所などとも連絡を取りながら出院後の生活環境を調整していきます。

ほとんどの場合、正式な退院ではなく、「仮退院」の形で少年院を出ます。

仮退院となった少年は、保護観察処分を受けた少年と同様に担当の保護観察官と保護司がつくので、困ったことなどがあれば相談することができます。

その他にも、出身の少年院では、出院後も状況に応じて面談・手紙・電話などで生活相談を受け付けているようです。

6 少年院は進学や就職で不利と扱われるか?

少年院に入ったことを、就職や進学の際に自分から伝える必要はありません。

就職の履歴書のそうした経歴を書く必要もありません。

ただ、面接などで聞かれた場合は、隠すことは難しく、不利に扱われる可能性がないとは言い切れません。

少年院での職業教育、教科教育を通じて、就職につながる資格を取得したり、進学に必要な学力を身に着けたりする人はたくさんいます。

しかし、少年院送致処分を受けたら、高校や大学が事実上の退学扱いとしてしまうことで、施設から出た後の進学や就労の可能性が狭められるなど、改められるべき問題点が多くあります。

第2 少年院の中と外部との交流等について

1 生活用品について

衣類、寝具等の日常生活に必要な物品が貸与されますが、自弁購入も許可されます。

入院時に所持する現金、物品は、在院中は預けることになり、退院時に返却されます。

【参考:🔗「在院者に係る物品の貸与等及び自弁並びに金品の取扱いに関する訓令の運用について」(依命通達)】

2 書籍等の閲覧について

在院者が自弁の書籍を読みたいといった場合には、規律、秩序を害する結果とならなければ許可されます。

【参考:🔗「在院者の書籍等の閲覧に関する訓令の運用について」(依命通達)】

3 宗教上の行為

在院者が1人で行う宗教上の行為は、原則として禁止したり制限したりしてはならないとされます。

4 手紙

手紙の内容については検査が行われ、発信回数の制限が設けられることがありますが、基本的に手紙のやり取りは自由です。

制限も、1か月に4通を下回ってはならないとされ、毎月4通の発信までは認められています。

5 面会

原則として面会できるのは、家族、婚約者、学校関係者や勤務先の関係者などに限られています。

職員立ち合いのもとで、30分程度で行われることが多いようです。

面会回数は、1ヵ月で最低2回以上は許可されます。

宿泊面会も一定の場合には可能とされています。

家族以外の者との面会は、少年院長の裁量になるため、事前に確認することが一番確実です。

【参考:🔗「在院者の外部交通に関する訓令の運用について」(通達)】

6 電話面会

電話による通信も許可することができるとされます。

ただ、一般的な面会方法ではありませんので、事前に確認した方が無難です。

7 入浴

1週間に2回程度、夏は3回入浴をしていることが多いようです。

8 不服申立て

在院者は、自己に対する少年院長の措置、処遇について苦情があるときは、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができます。

法務大臣は、60日以内、あるいは90日以内に処理を終えるよう努めます。

同様に、自己に対する少年院長の措置、処遇について苦情があるときは、口頭又は書面で、監査官あるいは少年院長に対し、苦情の申出をすることができます。

そして、これらの救済の申出、または苦情の申出を理由として、当該在院者に対し不利益な取り扱いをしてはなりません。

- 事例(裁判等) (2)

- 保護観察事例 (8)

- 児童自立支援施設事例 (3)

- 公判弁護 (3)

- 刑事弁護 (43)

- 判例・裁判例 (10)

- 家庭裁判所への送致後 (14)

- 少年院送致事例 (16)

- 手続 (9)

- 捜査弁護 (6)

- 捜査段階 (4)

- 新着情報 (1)

- 犯罪類型 (8)

- 用語・概念 (10)

- 証拠・立証 (4)

- 逆送(刑事事件)事例 (4)