「実行の着手」とは何か|未遂犯成立を分ける判断基準と弁護の視点から解説

刑事事件で「未遂犯」にあたるかどうかは、被疑者・被告人とされた人の処遇を大きく左右します。

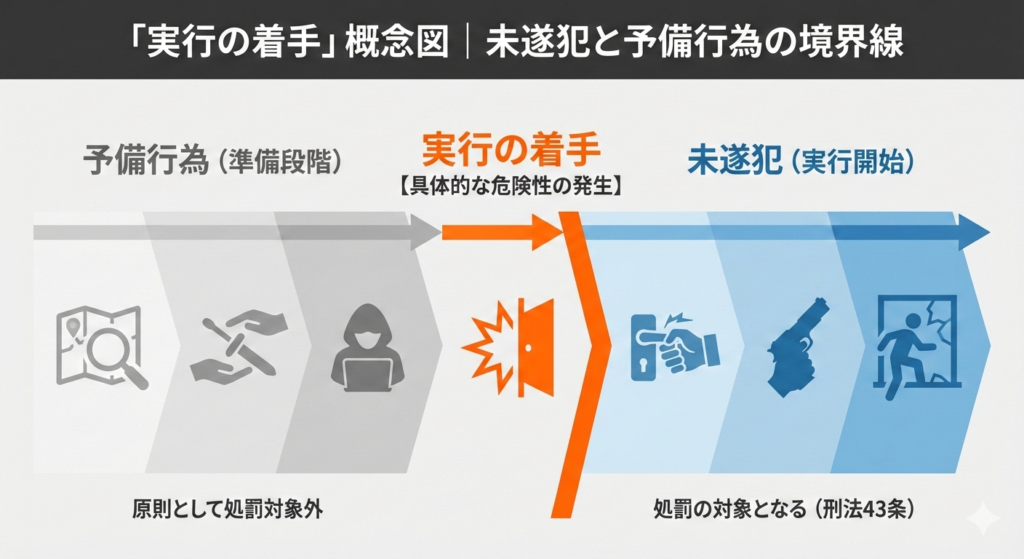

その分岐点となるのが「実行の着手」です。

本記事では、この概念の法的意義、学説の対立、判例が採用する判断基準、そして刑事弁護人がどのように主張を展開するのかについて、具体例を交えて解説します。

1 実行の着手の意義と未遂犯の条文規定

(1) 実行の着手の意義

- 実行の着手は、未遂犯の処罰に関わる、刑法上の概念です。

- 刑事事件において、犯罪が完成に至らなかった場合、すなわち「未遂犯」として処罰されるかどうかの重要な分水嶺となるのが「実行の着手」という概念です。

- 実行の着手とは、犯罪行為を開始したと評価できる時点を指し、この時点で初めて未遂犯として処罰の対象となります。

- 刑法は、犯罪を実行に着手してこれを遂げなかった者について、その刑を減軽することができると定めています(刑法第43条本文)。

(未遂減免)

刑法第43条

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

- 未遂犯が処罰されるのは、犯罪の成立要件(構成要件)の実現に向けた行為が開始され、その結果として構成要件実現の具体的な危険性が発生したと認められる段階にあるためとされています。

(2) 未遂犯の成立と刑法上の扱い

- 未遂犯は、既遂犯の構成要件をすべて実現した場合(結果が発生し、構成要件が完全に満たされた場合)とは異なり、構成要件の実現を達成しなかったものの、処罰に値する危険な行為を既に行っている場合に成立します。

- 例えば、殺人罪(刑法第199条)のように、既遂犯の処罰を規定している条文に「未遂犯を罰する」旨の規定がある場合(刑法第203条)に限り、未遂犯として処罰が可能となります。

- 強盗、詐欺、住居侵入などについては、未遂犯処罰規定が存在します。

- 例えば、殺人罪(刑法第199条)のように、既遂犯の処罰を規定している条文に「未遂犯を罰する」旨の規定がある場合(刑法第203条)に限り、未遂犯として処罰が可能となります。

(3) 実行の着手と予備行為

- 実行の着手と予備罪

- 実行に着手する前の、犯罪準備行為(例:凶器の購入、見張り)。

- 予備行為は、原則として未遂犯として処罰されませんが、一部の重大犯罪(例:殺人予備罪、強盗予備罪)など、別途明文の規定がある場合に限り処罰されます(刑法第44条)。

- どの時点で、実行の着手が認められるかは、未遂罪と予備罪との間に線を引くこととなり、実務上の重大な問題となります。

- 事後強盗致傷罪など

- 結果が発生していても、事後強盗致傷罪などでは、「窃盗に着手」しているかどうかで、成立する罪名が異なります。

- 窃盗の実行の着手が認められれば、事後強盗致傷罪。

- なければ、傷害罪に留まる可能性があります。

- 結果が発生していても、事後強盗致傷罪などでは、「窃盗に着手」しているかどうかで、成立する罪名が異なります。

2 実行の着手をめぐる学説の議論

「実行の着手」をどの時点と捉えるべきかについては、古くから学説上で活発な議論が展開されており、大きく形式的客観説、実質的客観説、および主観説の三つの立場に分類されます。

(1) 主観説(主観的危険性の考慮)

主観説は、行為者の主観的な犯罪意思や危険性を未遂犯処罰の根拠とする立場です。

実行行為が始まる前の準備行為であっても、たとえば犯行計画に照らして結果発生の危険性が高ければ、着手を認めるべきだと考えます。

- 内容

- 客観的危険性が低くても、行為者の悪しき意図から処罰すべきだと主張します。

- 純粋な客観説は実行の着手があまりにも早まるため、少数説にとどまります。

(2) 形式的客観説

この学説は、実行の着手を実行行為の開始と捉える最も伝統的な見解です。

- 定義

- 実行行為とは、構成要件に該当する行為そのものを意味します。

- 例

- 窃盗罪(刑法第235条)であれば、「窃取」(占有移転行為)を開始した時点。

- 例えば、住居侵入罪や窃盗罪においては、実行行為に密接な行為(例:窓を割って侵入する行為、タンスに手をかける行為)が開始された時が着手とされます

- 窃盗罪(刑法第235条)であれば、「窃取」(占有移転行為)を開始した時点。

- 問題点

- この立場では、構成要件該当行為に密接に近接した準備行為がなされていても、それが構成要件該当行為自体でなければ着手が認められず、処罰範囲が狭すぎるという批判があります。

(3) 実質的客観説(判例・通説の基礎)

未遂犯処罰の根拠を「結果発生の客観的な危険性」に求める実質的客観説は、現代の判例裁判例・通説の基礎となっているとされます。

- 定義

- 実行の着手とは、構成要件を実現する具体的な危険性を惹起する行為を開始した時点であるとします。

- 危険性の判断

- 実行行為自体だけでなく、それに密接な行為であっても、既に構成要件実現の客観的な危険性を発生させているかどうかの判断対象となり得ます。

- 結果との近接性

- 実行の着手は、行為の危険性と結果発生の現実的危険性を重視し、未遂犯の成立時期が早まることになります。

- 危険性の判断資料

- 判例・裁判例は、客観説に立ちつつも、客観的事情のみならず、行為者の主観、更には行為者の犯行計画を判断要素として考慮しているとされています。

- 危険性の基準における危険性

- 「実行の着手に当たるかどうかが問題とされている行為から当該犯罪の構成要件該当行為に至る客観的な危険性」を意味するとされています。

- 「実行の着手に当たるかどうかが問題とされている行為自体から遂結果が発生する物理的な可能性」を問題にするものではないとされています。

- 例えば、窃盗罪で、人の家に侵入しタンスなどを物色する行為と、タンスの中の現金を盗む行為の関係をみると、物色すれば通常は窃盗罪の実行に着手したと評価されることが多いと考えられます。

- もっとも、物色行為自体から財物の占有が移転するという窃盗罪の既遂の結果が発生することはないという例が挙げられます。

- 例えば、窃盗罪で、人の家に侵入しタンスなどを物色する行為と、タンスの中の現金を盗む行為の関係をみると、物色すれば通常は窃盗罪の実行に着手したと評価されることが多いと考えられます。

- 「実行の着手に当たるかどうかが問題とされている行為自体から遂結果が発生する物理的な可能性」を問題にするものではないとされています。

- 「実行の着手に当たるかどうかが問題とされている行為から当該犯罪の構成要件該当行為に至る客観的な危険性」を意味するとされています。

3 判例・裁判例の立場と具体的な判断基準

クロロホルム事件では、予定した殺害行為の手前の段階(第1行為)で着手が認められました。

判例は、形式的客観説の問題点を避けつつ、実質的客観説の考え方を採用し、行為の密接性と客観的危険性という二つの要素を総合的に考慮して実行の着手時期を判断する傾向にあります。

(1) 判例が採用する二つの基準

最高裁判所は、実行の着手を認定するための基準として、以下の2つの要素の組み合わせを重視しています。

- 密接性(構成要件該当行為に密接な行為)

- 行為が構成要件該当行為(実行行為)そのものに時間的・場所的に近接していること、または実行行為と一体と見なせる密接な関係にあること。

- 密接行為後に構成要件該当行為を行うことについて障害がないこと、密接行為と構成要件該当行為との同質性を要するという見解もあります。

- 行為が構成要件該当行為(実行行為)そのものに時間的・場所的に近接していること、または実行行為と一体と見なせる密接な関係にあること。

- 客観的危険性(既遂に至る客観的危険性)

- 行為が既に既遂犯の構成要件を実現する客観的な危険性を発生させていること。

この二つの基準を満たす行為の開始時点で、実行の着手を認める傾向があります。

(2) 判例による「実行の着手」の具体的事例

・ クロロホルム事件(最決平成16・3・22刑集58巻3号187頁)

- 事件の概要

- 被告人らがクロロホルムを吸入させて殺害する計画を立て、被害者を車に乗せて運ぶ行為(第1行為)、被害者が死亡する危険性を認識しながらクロロホルムを吸入させる行為(第2行為)を予定していました。被告人は第1行為に着手し、この時点で、被害者が亡くなっている可能性があった事案でした。

- 判例の判断

- 最高裁は、第1行為の開始時点で既に殺人罪の実行の着手があったと認めました。

- その理由として、

- 第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること

- 第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められること

- 第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性

を指摘しました。

4 その他の重要な論点|特殊な実行の着手の判断

実行の着手は、犯行態様や使用された手段によって判断が大きく異なります。

刑事弁護においては、これらの特殊な類型に関する判例理論を理解することも重要です。

(1) 間接正犯・隔地犯における着手

- 犯罪実行の主体が、他者を道具として利用する場合(間接正犯)や、距離を隔てた場所から実行する場合(隔地犯)の着手時期は、複雑になります。

- 理論的には、利用者基準説と被利用者基準説が唱えられています。

- 間接正犯や隔地犯における着手の時期は、被害者側から見て、利用された行為が危険な行為として開始された時点、または結果発生の危険性が生じた時点で判断されるべきとされています。

- 毒入り砂糖菓子送付事件(大判大正7・11・16刑録24輯1352頁)

- この事件では、毒入り砂糖菓子を郵送した行為が問題となりました。

- 判例の立場

- 最高裁は、被害者が毒入り菓子を受領したときに、殺人の実行の着手が認められると判断しました。これは、行為者の行為が被害者側に到達した時点で、結果発生の客観的な危険性が生じたことを重視したものといえます。

(2) 不能犯との関係

- 実行行為が客観的に結果発生が不可能な場合、未遂犯として処罰されず、不能犯として無罪となる可能性があります。

- 実行の着手が認められるかどうか、すなわち行為が結果発生の具体的な危険性を有するかどうかが、未遂犯と不能犯を分ける基準となります。

- 基準

- 行為時に、一般人が認識した事実を基礎として判断した際、結果発生の現実的な危険性が存在するかどうかによって判断されます。

(3) 窃盗罪における着手

- 窃盗罪の「窃取」の着手は、財物の占有を移転する行為ですが、判例は、窃盗行為に密接に近接した準備行為の段階でも着手を認めることがあります。

- 例|留守宅への侵入行為や金庫の物色行為

- 財物との物理的な近接性

- 判例は、窃盗対象の財物との時間的、場所的な近接性を重視します。

- 例えば、店舗に侵入して商品に近づく行為は着手と認められますが、店舗に立ち入った段階でまだ財物に手が届かない場合は、着手が認められないこともあるとされます。

- 財物との物理的な近接性

(4) 実行の着手と犯行計画

- 特に複雑な事件や計画的な犯行において、最高裁は、行為者の犯行計画(計画性の有無や具体的な内容)を、実行の着手の有無を判断するための重要な要素として考慮する立場を明確にしています。

- 犯行計画を考慮することで、一見すると準備行為に見える行為であっても、計画全体から見れば、既に既遂犯達成に向けた重大な客観的危険性を帯びていると評価される場合があります。

5 刑事弁護における「実行の着手」の重要性

- 「実行の着手」の有無は、未遂犯の成立、さらには処罰の有無(予備罪があるか、そもそも処罰されない予備行為にとどまるか)を決定づける、重要な争点になることがあります。

- 行為がまだ「実行の着手」に至っていない、すなわち単なる準備行為に過ぎないと主張できる場合、被疑者は未遂犯として処罰されることを免れ、予備罪の規定がない限り、犯罪は成立しないことになります。

- 実行の着手が認められるかどうかは、行為時の状況、行為者の動機、そして犯行計画全体の流れなど、個別の事案の具体的事情を緻密に分析して判断されます。

- 弁護の役割

- 弁護士は、行為者の行為が、実行行為との密接性があるか・客観的危険性を欠いていたことを、判例や裁判例に照らして主張立証し、実行の着手に至っていないことを主張します。

- 犯行計画の存在が重要な要素となる事案(クロロホルム事件など)においては、取調べの対応も重要になってきます。

- 弁護の役割

6 まとめ

「実行の着手」は、未遂犯の成立と処罰の可否を決定づける論点です。

行為が構成要件の実現に至る「客観的危険性」を伴っていたかを見極めることが、弁護活動の成否を左右します。

弁護士は、証拠や行為の状況を精査し、「着手には至っていない」と主張することで、不起訴や無罪の可能性を切り拓くことができます。

その行為が「実行の着手」にあたるのか、未遂犯として重い刑罰に直面する可能性があるのか、こうした事案に直面されている場合には、刑事事件の専門家である弁護士にご相談ください。