殺意とは何か?|裁判例・実務からみた故意の考え方と弁護戦略

刑事事件、特に殺人や殺人未遂といった重大な事件において、「殺意」(故意)の有無は、大きな争点となることがあります。

検察官が殺意を立証しようとするのに対し、弁護人はこれを否定し、より軽い犯罪(傷害致死罪や傷害罪など)・無罪の成立を目指します。

本記事では、この「殺意」という法律概念について、その内容から、実務の動向、そして弁護活動における具体的な争い方まで、解説します。

※ 本記事は、比較的一般的な考え方や運用等をご紹介するもので、全てに賛同するわけではありません。

※ また、公開日の情報を基に作成しています。

殺意の有無によって変わる犯罪類型と量刑の差。

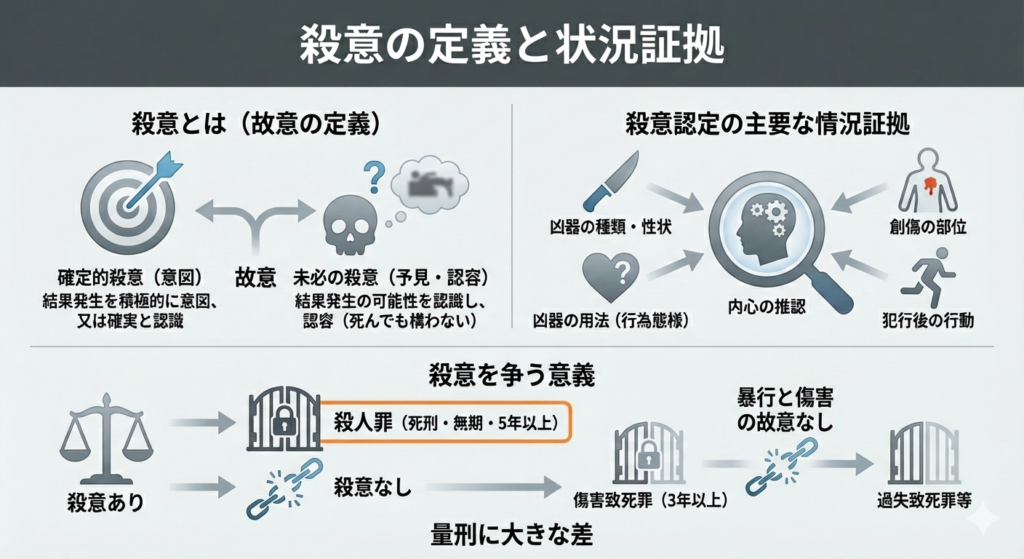

1 殺意とは(故意の定義)

- 刑法第199条が規定する殺人罪の主観的要件である「故意」(殺意)は、最大公約数的には、人の死亡の結果が生じることを予見・認容することを指すということができます。

- 殺意は、その内心の確実性によって、確定的故意と未必の故意に分類されてきました。

(1) 確定的殺意(意図)

自身の行為によって相手が死亡するという結果の発生を積極的に「意図」した場合、または結果の発生が「確実」だと認識した場合を指します。

(2) 未必の殺意(予見・認容)

- 確定的故意に至らない場合で、行為者が結果発生の可能性を認識しながら(予見)、これを消極的に認容した場合を指します。

- 自身の行為によって「相手が死亡しても構わない」という心理状態でも殺意があると言えることになります。

- 最高裁判所は、この未必の故意について、「自己の行為が他人を死亡させるかも知れないと意識しながら敢えてその行為に出た場合が殺人罪のいわゆる未必の故意ある場合にあたる」と古くから判示しています(最判昭24.11.8裁判集14・477)。

2 殺意を争う意義

- 殺意を争うことの意義は、成立する犯罪が、殺意の有無によって殺人罪が、傷害致死罪や傷害罪などにとどまり得るという点にあります。

- 殺人罪(刑法199条)の法定刑が「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」であるのに対し、殺意が否定され傷害の故意のみが認められれば、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑は「三年以上の有期懲役」となり、量刑に大きな差が出ます。

- 暴行や傷害の故意がなければ、過失致死罪や過失傷害罪が成立し得ます。

- 過失もなければ、無罪という可能性も出てきます。

- かつては確定的殺意と未必の殺意の区別が量刑に大きな影響を与えるとされていましたが、近年は、犯行の態様・危険性、結果の重大性、殺意を抱くに至った理由・経緯などを総合的に評価すれば足りるとの見解が有力とされています。

3 殺意に関する学説の議論と司法研究の「提言」

(1) 学説上の議論|認容説の採用

- 故意の認定基準、特に未必の故意と認識ある過失の区別については、結果発生の可能性を認識しつつ、その結果を「認容していたか否か」で区別する認容説が通説的・伝統的な立場として採用されてきました。

- 認容説が重視される背景には、故意が行為者の認識という主観的な事実に係るものであり、客観的な行為の危険性のみで故意を判断すべきではない、という刑法上の原則があるとされています。

(2) 司法研究による「提言」

- 裁判員裁判の導入にあたり、国民に法律概念を分かりやすく説明する方法が研究されました。

- 平成19年度司法研究『難解な法律概念と裁判員裁判』では、特に突発的な事件(激情犯)の事実認定の判例分析を踏まえ、殺意について、以下の「提言」が示されました。

「人が死ぬ危険性(可能性)が高い行為をそのような行為であると分かって行った以上殺意が認められる。」

(3) 「提言」に対する批判と実務上の位置づけ

- この提言は、行為の客観的な危険性とその認識に焦点を当てるものであったため、従来の「認容説」(結果の受容)から逸脱し、結果発生の「蓋然性の認識」があれば足りるという蓋然性説的に解釈されるのではないか、という批判が提起されました。

- また、故意の成立に不可欠な「死の結果の予見」を軽視する懸念も示されました。

- しかし、実務上は、この提言は、従来の認容説の基準を変更するものではないとの理解が主流とされています。

- むしろ、客観的に危険な行為に及んだ場合、殺意と評価し得る心理状態が存在することを推認し得るという事実認定に関する経験則を、裁判員に分かりやすく伝えるための説明ツールとして位置づけられています。

(4) 司法研究の提言と弁護活動

- もっとも、この提言に縛られる必然性もありません。

- 弁護側は、まず、事案に応じて殺意をどのように説明されるべきかを考えることが重要です。

- 提言が用いられた場合であっても、客観的危険性に関する事実が認められない・評価が過大であること、死の結果を認容していなかったことを示す消極的な情況証拠を主張することで、殺意の認定を争っていくべきことになります。

4 殺意の認定方法と実務の動向

殺意の認定は、行為者の内心という主観的な要素であり、直接認定できる証拠は被告人自身の自白以外にありません。

しかし、実務では自白に依拠せず、客観的な情況証拠の積み重ねによる推認される傾向があります。

(1) 殺意の認定における自白の限界と情況証拠の原則

実務上、多くの事案では、自白は、殺意の認定において、決定的な証拠とはされない傾向があります。

その理由は以下の通りとされています。

・ 記憶・認識の困難性

激情犯など異常な緊急事態下では、行為者が極度の興奮状態にあり、当時の自身の心理状態を正確に認識・記憶し、供述することが通常困難であると考えられています(たとえば、「犯行当時、頭が真っ白な状態であった」という供述は、あながち排斥できないという指摘もあります。)。

・ 信用性の問題

- 捜査段階の自白は、捜査官の誘導や利益誘導、理詰めの追及があったとして、その任意性や信用性が争われやすいです。

- たとえ殺意を認める供述があったとしても、その前提となる行為態様が実際と異なったり、動機に関する記載が根拠を欠いたりする場合、自白の信用性が否定されることがあります。

- 例として、ナイフを首の辺りに刺したとする供述調書について、被害者を刺す経緯が「あまりに唐突で不自然」であるなどとして信用性を否定した事案もあります(東京地裁平成22・7・15)

・ それでも取調べ対応は重要

- 実務では、まず自白以外の客観的な情況証拠(①行為態様、②危険性の認識)を認定・評価し、その後に補足的な情況証拠(③動機、④犯行後の行動)を検討する手順が定着しています。

- もっとも、状況証拠が少ないようなケースでは、自白が有力な証拠となる事案もあります。

- そのため、そもそも取調べに応ずるか、応ずるとして話をするのか、という対応も極めて重要になってきます。

(2) 殺意認定の主要な情況証拠|一覧表

| 情況証拠 | 認定のポイント | 考えられる主張の例 |

|---|---|---|

| 凶器の種類 ・性状 |

刃渡り約10cm以上の刃物など、殺傷能力が高いもの(積極的証拠)。 | 被告人が凶器の危険性・性能を認識していなかったこと、または凶器の危険性そのものが低いと主張する。 |

| 凶器の用法 (行為態様) |

身体の枢要部分を狙ったか、使用回数が多いか(執拗さ)、力の入れ具合。 | 攻撃が単発的であったこと、格闘中の偶発的な行為であったこと、死亡結果発生の危険性が一般的にみて高いとは言えないと主張する。 |

| 創傷の部位 | 胸部、頭部、腹部、頸部などの身体の枢要部分への攻撃。 | 枢要部分を狙った認識がなかったこと、あるいは、身体を避けようとする事情があったなどと主張する。 |

| 動機 | 殺人という重大な行為に至る合理的な動機があるか。動機が極めて薄弱であることは、殺意を否定する重要な消極的証拠となる。 | 動機の薄弱さ、一時的な激情や衝動に過ぎなかったと主張する。 |

| 犯行後の 行動 |

被害者を放置する、傍観する(積極的証拠)。積極的な救命措置を講じる(消極的証拠)。 | 救護措置を取らなかったのは、ショックや混乱状態によるものであり、死の結果を受容していたわけではないと主張する。 |

5 裁判例・判例の動向

(1) 一部の判例・裁判例の紹介|一覧表

殺意の認定は、上記情況証拠のバランスを総合的に判断する「全人格的な判断」に基づくと言えます。

特に、客観的な危険性があるにもかかわらず、動機の薄弱さや行為の非執拗性によって殺意が否定された事例は、刑事弁護において参考になります。

殺意認定に関する一部裁判例一覧

| 類型 | 裁判例の概要(争点・凶器・行為態様) | 裁判所の判断(結論と判示の要点) | 裁判情報 |

|---|---|---|---|

| 未必の故意 定義 |

凶器の種類・性状 | 判旨:「自己の行為が他人を死亡させるかも知れないと意識しながら敢えてその行為に出た場合が殺人罪のいわゆる未必の故意ある場合にあたる」 | 最判 昭24.11.8 裁判集14・477 |

| 未必の殺意 肯定例 |

暴力団幹部が、抵抗いかんで殺害することを厭わない覚悟の下、配下にピストルを発射させた事案。 | 凶器の危険性 ピストルを発射する行為は、死の結果を生ずる危険性を認識し、あえてこれを認容していたと認められる。 |

最判 昭59.3.6 刑集38・5・1961 |

| 殺意 否定例 (傷害致死) |

出刃包丁の投擲と動機の薄弱性 刃体約13.2cmの出刃包丁を、階段を降りていく被害者の後頭部に約3.3mの距離から1回投げつけ命中させ、死亡させた事案。 |

行為態様 1回投げつけでは死亡の危険性はそれほど高くない。 動機 日頃大変可愛がっていた被害者に対し、確定的殺意があるというにはいかにも薄弱である。未必の殺意も否定。 |

横浜地判 平10.4.16 判例タイムズ985号300頁 |

| 殺意 否定例 (傷害致死) |

ペティナイフによる頭部刺突と混乱状態:刃体約12cmのペティナイフで長女の左側頭上部を刺し死亡させた事案。犯行後「生き返らせないで」と発言。 | 犯行後の行動 「生き返らせないで」発言は、事件直後の精神的な混乱状態に基づく可能性が高く、直ちに死の結果を受容していたとは言えない。 自白の信用性 捜査段階の供述は唐突で不自然として信用性を否定。 |

東京地判 平22.7.15 判例秘書 |

| 殺意 肯定例 | 絞殺の執拗性 縄状の索状物で被害者の頭部を絞め、甲状軟骨を骨折させ、顕著な索痕を残すほどの強い力で、相当程度継続して絞め続けた事案(殺人未遂)。 |

行為態様 強い力で相当程度の時間絞め付けたことから、自らの行為が人を死亡させる危険性が高いことを認識し、これを行ったと認定し、未必の殺意を認めた。 |

東京高判 平29.7.12 裁判所ウェブサイト |

(2) 裁判例が示す殺意が否定された視点

たとえば、横浜地判平10.4.16の事例は、凶器が危険な出刃包丁であり、創傷部位が枢要部である後頭部であったにもかかわらず、殺意が否定された裁判例です。

この判断は、以下の消極的な情況証拠を重視した結果と評価できます。

- 行為態様の非執拗性

- 単に1回投げつけただけであり、死亡の危険性が極めて高いとは言えない。

- 動機の薄弱さ

- 被害者に対する殺意は「いかにも薄弱」である。

- 犯行時の言動の評価

- 「ぶっ殺してやる」といった発言は、日頃の言動に照らし単なる強がりで述べた可能性があり、殺意の根拠とするには足りない。

6 刑事弁護活動の視点

- 殺意の認定は、客観的証拠と主観的認識の交錯する、専門的な判断を要する領域です。

- まずは、①行為態様、②危険性の認識について、殺意を肯定し得る事情が存在しない・存在したとしても肯定できる積極的な事情ではないことを指摘します。

- その上で、さらに、③動機、④犯行後の行動などの状況証拠について、動機の薄弱性や行為の非執拗性といった事情が存在すること・それらが殺意の存在を消極的に評価する事情であることを、徹底的に主張・立証することが重要となります。

- 客観的証拠の検討

- 検察官が主張する凶器の危険性、創傷の部位、行為の執拗さなどの客観的行為態様について、そもそもそのような事実が存在するのか、その危険性の評価が過大ではないか、(時として、法医学者や専門家の意見も踏まえ)検討します。

- 主観的要素の否定

- 極度の興奮や混乱状態にあったことを示し、たとえ危険な行為に及んでいたとしても、「死の結果の発生を認識し、これを認容していた」という未必の殺意の要件を満たしていないことを立証します。

- 消極的な事実の積極的立証

- 動機の薄弱さ、犯行前後の混乱した言動(罪証隠滅行為が「あまりにずさん」であった事実)、または救命措置の試みなど、殺意の推認を妨げる消極的な情況証拠を一つ一つ積み上げ、総合的な判断として殺意があったとは評価できないと主張することが考えられます。

7 まとめ|裁判員裁判である点も踏まえ

殺人事件の場合、法律知識を持たない一般市民の方も参加する裁判員裁判で裁判手続が行われます。

ただでさえ、殺意の有無は、被告人とされた人の心理状態という見えない要素をめぐる極めて難しい問題です。

上述した、しかし、裁判では客観的な情況証拠の積み上げと、それに対する弁護側の反証が結果を大きく左右し得ます。

殺意を争う事件では、行為の危険性や動機、行為後の行動などを丁寧に検討し、「死の結果を認容していなかった」と合理的に説明できるかが鍵となります。

特に、法律知識を持たない一般市民の方にどれだけ弁護側の主張を伝えられるか、プレゼンテーションの技術も必要になってきます。

殺意を争うための緻密な防御戦略が、量刑を大きく左右し、依頼者の人生を救う鍵となります。

8 その他の記事

故意一般に関する解説は、以下の記事でご紹介しています。