共同正犯とは何か|共謀とは?その成立要件と判例・弁護上のポイントを解説

「共同正犯」「共犯」という言葉はニュースなどでも耳にしますが、その法律的な意味や成立要件は非常に複雑です。

実行行為を分担しなくても、共謀に関与しただけで共同正犯として処罰されることもあります。

本記事では、刑法60条を基礎に、共謀共同正犯の考え方や判例の展開、そして刑事弁護における実務上の重要なポイントを解説します。

※ 本記事は、一般的な考え方や運用等をご紹介するもので、全てに賛同するわけではありません。

※ また、公開日の情報を基に作成しています。

1 共同正犯とは(刑法第60条)

- 共同正犯とは、複数の者が共同して犯罪を実行した場合に成立する犯罪類型です。

- 日本の刑法典における共犯(広義)は、共同正犯のほかに、教唆犯(刑法61条)、幇助犯(刑法62条)の3種類が規定されています。

- 教唆犯や幇助犯を狭義の共犯と呼ぶことがあります。

- 日本の刑法典における共犯(広義)は、共同正犯のほかに、教唆犯(刑法61条)、幇助犯(刑法62条)の3種類が規定されています。

- 共同正犯の根拠となる条文は、刑法第60条です。

- 刑法第60条 「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」。

- 共同正犯の特徴は、「実行行為を分担しなかった者であっても、共犯者全員を正犯として扱う」という点にあります。

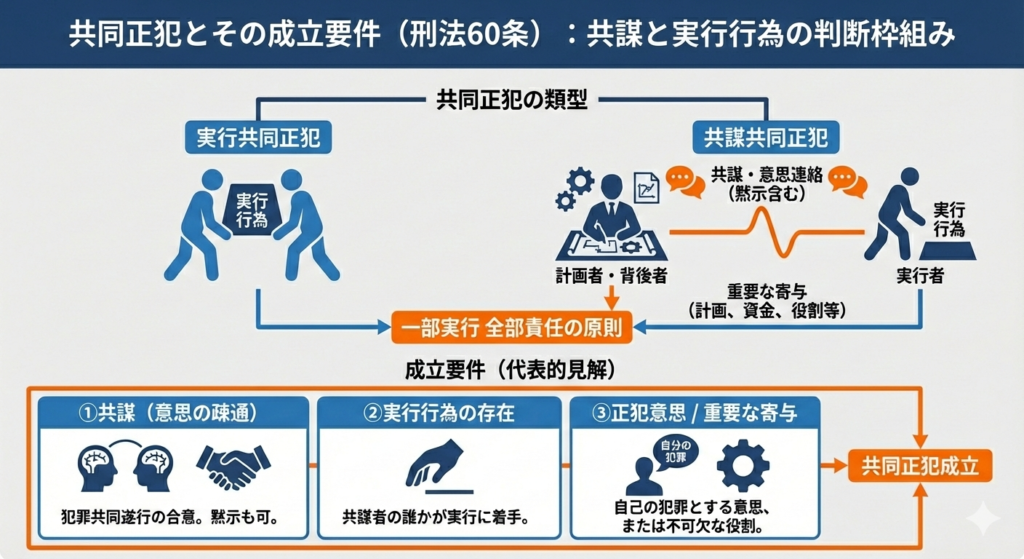

- 共同正犯は、全員が現場で実行行為を分担する実行共同正犯と、謀議(計画)に参加しただけで実行行為を直接分担しない者がいる共謀共同正犯の2つ類型にわけることができます。

- 共謀共同正犯について、人を使役して犯罪を実現させる支配型、各人が対等な関係にあった犯罪実現に必要な行為を各人が役割を分担する対等型に整理する見解もみられます。

- 特に、近年の特殊詐欺事件など、共謀共同正犯として起訴され、共謀が争点となる事件が少なくありません。

2 なぜ共同正犯が認められるのか

(1) 一部実行全部責任

共同正犯が成立し、共犯者全員が犯罪の全部について責任を負うとされる根拠は、「一部行為の全部責任の法理」の原則にあります。

刑法の責任主義の原則は、自身が行った行為についてのみ責任を負うという個人責任の原則がありますが、この例外という位置づけになります。

なぜ、実行行為の一部しか分担していない者も全体について責任を負うかは様々な見解があります。

(2) 一部実行全部責任に関する学説

- 共同意思主体説

- 共犯を共同の意思主体の活動とみて、全員が責任を負うという

- 間接正犯類似説

- 他人の行為を一方的に利用した点を捉えて自ら手を下さなくても正犯と言える間接正犯に類似し、共同正犯も相互が他者を相互に利用している点に求める

- 行為支配説

- 共謀者が、(実行行為のみならず)構成要件該当事実を支配する等してして結びつき、自己の寄与を撤回して全体の計画を阻止しできる支配を有している点に正犯性を求める(阻止できる立場にある以上、全体の責任を負う)

- 因果的共犯論

- 教唆犯・幇助犯の狭義の共犯の処罰根拠である因果的共犯論の考え方が共同正犯にも当てはまるという見解。

- 因果的共犯論とは、刑法は法益の保護を目的としているところ、法益侵害または法益侵害の危険を惹起した行為が処罰の対象とされる考え。

- 狭義の共犯(教唆犯および幇助)は正犯者を介して間接的に法益侵害または法益侵害の危険を惹起したから処罰される。

- 因果的共犯論とは、刑法は法益の保護を目的としているところ、法益侵害または法益侵害の危険を惹起した行為が処罰の対象とされる考え。

- 共同正犯も共犯の類型であるため、共同正犯の処罰根拠は、法益侵害や法益侵害の危険を共同して惹起した点に求められる。

- この立場では、因果性が必要とされます。

- 因果性には物理的因果性と心理的因果性が求められますが、判例実務上は、共同実行するには、相互の意思連絡が必要と考えられているため、心理的因果性は不可欠と理解されています。

- この立場では、因果性が必要とされます。

- 教唆犯・幇助犯の狭義の共犯の処罰根拠である因果的共犯論の考え方が共同正犯にも当てはまるという見解。

3 共謀共同正犯とは?

(1) 実行共同正犯と共謀共同正犯

- 共同正犯は、実行行為を分担する実行共同正犯と、実行行為を分担しない者がいる共謀共同正犯に分類されます。

- 一部実行全部責任が認められるとすると、実際に犯罪の実行行為を分担して共同で行った場合に、他人の行為の責任を負うことは受け入れやすいかもしれません。

- 問題は、意思の連絡はあったものの、犯罪の実行行為に一切関与していない人の共謀共同正犯の刑事責任をどう考えるかにありました。

(2) 否定説の主張

- 共謀共同正犯否定説は、刑法60条の「実行」とは「構成要件的行為(実行行為)」を指し、共同正犯の成立には、実行行為の全部または一部の分担が不可欠であると考えます。

- かつて、共謀共同正犯否定説が優勢であった時代もありました。

- 否定説によれば、共謀しただけで実行行為を分担しない者は、教唆犯(刑法61条)や幇助犯(刑法62条)として処罰されるべきであり、正犯として処罰することはできないとされます。

(3) 共謀共同正犯の肯定と否定説の衰退

- しかし、現在では、判例はもちろん、学説上も共謀共同正犯肯定説が多数を占めているとされています。

- 共謀共同正犯肯定説の有力的な立場は、実行行為を分担しない者であっても、共謀を通じて他人の行為を自己の手段として利用し、犯罪の実現に重要な寄与を果たしたと認められる場合には、共同正犯として処罰すべきだとします。

- 肯定説(特に実質的客観説)の立場から、共謀者が、共同実行性があるといえるだけの重要な役割を果たしたか否かを、謀議の内容や関与者間での力関係、その後の行為などを勘案して客観的に判断すべきであるとされます。

4 判例で共謀共同正犯が認められるに至った経緯

日本の判例は、大審院時代から最高裁に至るまで、一貫して共謀共同正犯の理論を肯定しています。

(1) 大審院時代

- 大審院は当初、共謀共同正犯の成立を知能犯に限定していましたが(大判大11.4.18)、次第に適用範囲を拡大し、最終的には一般的にこれを認めることとなりました(大連判昭11.5.28)。

- 判例がこの理論を採用した背景には、実行担当者と同等かそれ以上に重要な役割を果たす「背後の大物」を、教唆犯や幇助犯としてではなく、より重い「共同正犯」として処罰すべきであるという社会的要請に応えようとする点にあったと指摘されています。

(2) 最高裁判例による共謀共同正犯に関する判断

共謀共同正犯の成立要件を明確にし、その重要な判断を示した主要な最高裁判例として以下のものが挙げられます。

| 判例 | 概要 | 評価 |

|---|---|---|

|

練馬事件 (最大判 昭33.5.28) |

共謀共同正犯を認めたリーディングケースです。 「二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない」と判示し、直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味において、正犯としての刑責に差異はないとしました。 |

共謀共同正犯肯定説の理論的根拠を補強するとともに,実体上及び手続上の要件を明確にして、その不当な拡大適用に一定の歯止めをかけたという評価もされています。 |

|

大麻密輸入事件 (最一小決 昭57.7.16) |

実行行為を分担しない者について、単に「謀議に参加した」という一事のみで共同正犯を認めることは妥当でないという見解に対し、意思内容や犯罪遂行過程における具体的役割を総合して判断する手法を示しました。 | 対等型共謀の成否を判断する際の重要な指針が示されたという評価もされています。 |

|

スワット事件 (最一小決 平15.5.1) |

暴力団幹部(被告人)が、警護役の組員らがけん銃を所持していることを黙示的に認識・認容し、それを当然のこととして受け入れていたという状況を認定し、具体的な謀議行為がなくとも「黙示的に意思の連絡があった」として共謀共同正犯の成立を肯定しました。 | 被告人の「地位と立場」に着目し、実質的に被告人が所持させていたと評価できる(正犯性)ことを重視した事例であり、黙示の意思連絡による共謀共同正犯の一例を示したと評価し得ます。 |

- これらの判例を通じて、共同正犯は、実行行為を分担しなくても、共同の意思のもとに相互に利用し、犯罪の実現に重要な寄与を果たした場合に成立するという実質的判断の枠組みが確立されました。

- 実務上は、共謀共同正犯が認められるかどうかの基準として、関与者が当該犯罪を「自己の犯罪」として共同実行したと評価できるか(正犯意思の有無)が重視されており、その判断には客観的要素(役割の重要性、利害関係、地位など)が総合的に考慮されます。

5 共同正犯の成立要件

(1) 学説の議論と判例の動向

共同正犯の成否を判断する際の理論的な基準については、古くから多くの議論が積み重ねられてきました。特に、実行行為を分担しない共謀共同正犯の成立要件や、幇助犯との区別をめぐって様々な学説が対立しています。

以下は、代表的な見解です。

(2) 学説の主要な立場

ア 実質的客観説(実質的実行共同正犯論)

- 学説の多数を占める立場とされます。

- 犯罪の実現において、実行の分担に匹敵するような重要な役割を果たしたと認められる場合に、共同正犯の成立を肯定します。

- この立場は、客観的な寄与度を重視します。

イ 主観説(正犯意思説)

- 共同正犯の成立要件として、関与者が「正犯者としての意思」(正犯意思)、すなわち当該犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思を持っていたかを重視する立場です。

- この説は、現在の裁判実務で根強く支持されています。

- ただし、実務上採用されている主観説は、単に内心の意思のみで判断するのではなく、客観的な事実(役割の重要性や動機など)と主観的な意思を総合して「自己の犯罪」といえるかを判断しており、その帰結は実質的客観説と大きく変わらないことが多いと指摘されています。

(3) 共同正犯の成立の要件|代表的な見解

共同正犯の成立の要件も様々な見解がありますが、以下では代表的な考えをご紹介します。

ア 犯罪の共同実行に関する意思の疎通(共謀)

- 共同正犯が成立するための主観的要件です。

- 共謀を客観的な行為と捉える見解もありますが、裁判実務上は犯罪遂行の合意など主観的なものとして考えられています。

- 内容

- 犯罪の共同遂行に関する意思連絡が必要です。

- 単なる犯罪の認識や、他人(実行者)の犯行の認識・認容だけでは足りないとされます。

- 犯罪の共同遂行に関する意思連絡が必要です。

- 態様

- 言葉による明示的な合意(謀議)だけでなく、黙示の合意(黙示の共謀)や、犯行現場での共謀でも成立します。

- スワット事件決定は、黙示の意思連絡の一例を示しました。

- 事前共謀のみならず、犯行現場、順次の共謀でも足りるとされています。

- 言葉による明示的な合意(謀議)だけでなく、黙示の合意(黙示の共謀)や、犯行現場での共謀でも成立します。

- 考慮要素

- 裁判例では、①人的関係(地位、上下関係、影響力)、②実行行為以外の犯罪の計画立案や準備段階での具体的な役割(見張り、資金提供の有無)、③犯行動機(利得の有無など)、複数の要素を基に総合的に判断されているとされています。

イ 実行行為の存在(共同実行の事実)

- 共同正犯の成立には、共謀に基づき、共同者間の誰か(一人または一部の者)が構成要件に該当する実行行為に着手したことが必要です。

ウ 正犯意思(主観説)

- 意思連絡の際、関与者が当該犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思(正犯意思)を持っていたかどうかが、特に幇助犯との区別において重要視されます。

- 共謀の一部分とされ、必ずしも独立の要件とされないこともあります。

- 裁判実務は、主観的な意思だけでなく、客観的な諸事情(関係、役割の重要性、動機など)を総合して、この正犯意思の有無を判断しているとされます。

- 様々な位置づけがあり得ますが、客観説では、正犯意思に代わり、「自己の犯罪」を共同実行したと評価できる寄与・役割(客観的寄与)を検討することになると考えられます。

- 特に実行行為を分担しない共謀共同正犯において、正犯として処罰されるには、単なる意思連絡の存在だけでなく、犯罪の実現に対し実行の分担に匹敵するような重要な役割を果たしたという客観的な寄与が必要ということになると考えられます。

- 様々な位置づけがあり得ますが、客観説では、正犯意思に代わり、「自己の犯罪」を共同実行したと評価できる寄与・役割(客観的寄与)を検討することになると考えられます。

(4) 共同正犯と評価されやすい要素の例

- 地位・上下関係

- 暴力団の組長など、実行者(子分など)に対して支配的・優越的な地位や影響力を有しており、その地位を利用して犯行を行わせた場合。

- 役割の不可欠性・重要性

- 犯罪の実行に不可欠な資金を提供したり、犯罪の計画立案や方法教示において主導的役割を分担した場合

- 実行現場での見張り役や運転手役など、犯行全体にとって代替がきかない重要な役割を分担した場合

- 利害関係・動機

- 犯罪結果(盗品や報酬など)に強い利害関係を有しており、報酬目当てなど積極的な動機で犯行に加担した場合。

- 特に、得られた利得の分配が犯行の成果と連動している場合、共同正犯性が認められやすい傾向があります。

- 犯行後の関与

- 犯行後の逃走協力、証拠隠滅行為、利得分配への関与など。

6 刑事弁護の視点|複雑な共同正犯の責任を争う

共同正犯として起訴された場合、たとえ実行行為に直接関与していなくても、強盗・詐欺など犯罪の全結果について正犯と同じ重い刑責を負うことになります。

共同正犯の成否を争う弁護活動では、単なる事実の認否に留まらず、法律概念の解釈を踏まえた高度な主張が求められます。

- 取調べ対応

- 共謀や正犯意思は、客観的な事情も総合して判断するとしても、本人の認識が重要な証拠であることに変わりはありません。

- その認識が捜査機関に正しく伝わるとは限りません。

- そもそも取調べに応ずるか、応ずるとして話をするのかといった対応の検討は必須です。

- 共謀や正犯意思は、客観的な事情も総合して判断するとしても、本人の認識が重要な証拠であることに変わりはありません。

- 共犯者の証人尋問

- 自身が事件の関与を否定していても、共犯者とされる者の供述により巻き込まれるリスクがあるのも共犯事件の特徴です。

- 共犯者に対する反対尋問でその供述の信用性を争うことも重要な活動になります。

- 自身が事件の関与を否定していても、共犯者とされる者の供述により巻き込まれるリスクがあるのも共犯事件の特徴です。

- 共謀の否認・射程の限界(意思連絡の有無)

- 共犯者との間に意思の連絡自体がなかったこと、あるいは、意思連絡があったとしても、実際の実行行為が当初の共謀の「射程範囲」を超えていたこと(共謀の射程の限界)を主張し、共同正犯の成立自体を争います。

- 幇助犯への認定落ち(正犯意思の否定)

- 関与が、犯罪を「自己の犯罪」として実現する正犯意思を欠き、単に「他人の犯罪」を容易にした幇助行為に留まると主張します。

- そのため、客観的・主観的な事情を分析し、役割が不可欠な重要性を持たなかったこと、または従属的・消極的な動機であったことを主張立証します。

- 幇助犯が認められた場合、刑法63条により刑が必ず減軽されるため、非常に大きな防御上の利益となります。

7 まとめ

共同正犯は、犯罪を共同で実行した者に限らず、共謀や計画段階で重要な役割を果たした者にも及ぶ可能性があります。

もっとも、その成立には「共同実行の意思」や「犯罪への重要な寄与」が必要であり、単なる同席や黙認だけで処罰されるわけではありません。

共謀共同正犯の成否は、事案ごとにきわめて微妙な判断を要するため、早期に刑事弁護人に相談し、客観的な証拠や供述の整理を行うことが重要です。