裁判所の量刑判断の仕組みとは?行為責任主義と情状評価を弁護士がわかりやすく解説

無罪などの主張しない刑事事件では、「どのくらいの刑になるのか」という量刑の問題が最大の関心事です。

裁判所は、どのような考え方に基づいて刑の重さを決めているのでしょうか。

本記事では、「行為責任主義」という刑法の基本原則を中心に、裁判所が量刑を判断する際の基準や、弁護士による量刑弁護の重要性を、実務の視点からわかりやすく解説します。

※ 量刑事情は典型的なものを挙げています。

※ 本記事は公開時点の情報を基にしています。

※ 裁判所の一般的な見解をご紹介するもので、全てに賛同しているわけではありません。

1 量刑判断の根幹をなす「行為責任主義」

裁判所が量刑を決定する際の基本的な考え方は、行為責任主義という刑法の基本原則に立脚しています。

(1) 刑事責任の明確化と「責任に応じた刑罰」

・ 行為責任主義

行為責任主義の量刑の本質は、被告人の行った犯罪行為に相応しい刑事責任を明らかにし、それを数量化する作業にあります。

量刑は、重大な法益侵害の「結果」のみに応じた刑罰を科すことではなく、「責任」に応じた刑罰を科すことであると理解されています。

※結果を一切考慮しないという考え方ではないことに留意が必要です。

・ 刑の公平性?

裁判所がこのような見解を取るのには様々な理由がありますが、刑の公平という観点もあるように思います。

たとえば、不遇な生い立ちであることが刑に影響するかを考えるにあたっては、同じような事件を起こした人で生い立ちが不遇かどうかで刑が大きく変わるのは不公平ではないか、という考えもあり得るところで、こういった価値判断も背景にあるように思います。

(2) 非難可能性の検討

刑事責任の重さは、以下の点を検討することで量られます。

- 保護法益の重要性

- 法がどれほど強く守ろうとしている法益(生命、財産、自由など)に対して侵害を及ぼしたか。

- 侵害の程度と危険性

- 法益をどの程度損なう行為をしたのか、また、どの程度危険性の高い侵害をしたのか。

- 非難可能性の評価

- それぞれの事情について、被告人とされた人をどの程度非難することができるのか。

2 量刑判断の二段階構造|犯情と一般情状

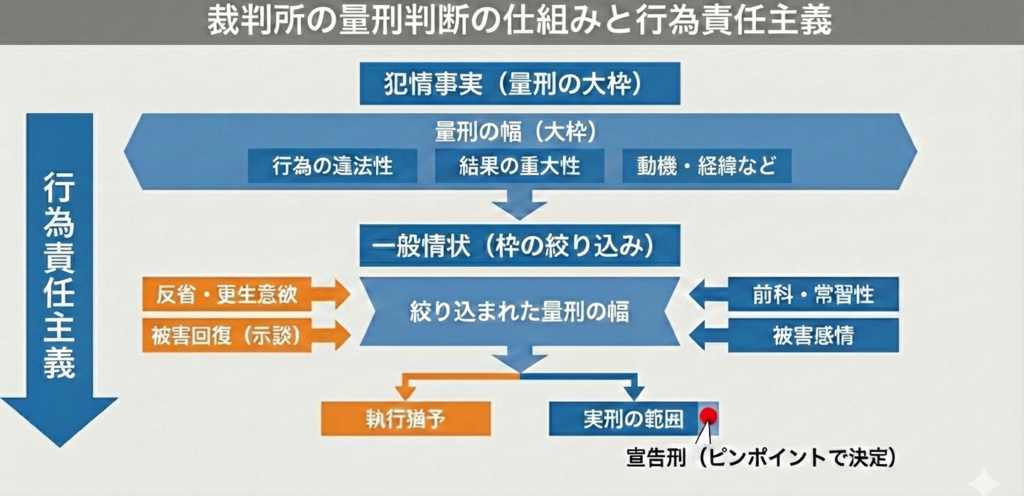

裁判所が採用する行為責任主義のもとでは、判断を「犯情」と「一般情状」の二段階で捉える枠組みが一般的です。

(1) 犯情事実(責任評価)|量刑の「大枠」の決定

「犯情事実」とは、犯罪行為そのものに関する事情(行為の態様、結果の重大性、動機、経緯など)を指します。

以下では、考慮される典型的な例を挙げます。

ア 行為の客観的違法性

- 法益保護の要請に反した程度に応じて、刑罰の強弱が決められます。

- 暴行などの事案であれば、凶器の有無、暴行の強度、暴行回数などが考えられます。

- 放火などであれば、放火態様などが考えられます。

- ライターで紙に火をつけた、ガソリン等を散布し引火させたか等

- 恐喝や脅迫であれば、恐喝・脅迫文言などが考えられます。

- 命の危険をほのめかす言動か、財産の危険をほのめかす言動かなど

イ 動機・経緯の重視

- 殺人罪や放火犯のような様々な動機や経緯が想定される動機犯

- 犯行に至る経緯や動機が、非難の強弱に大きく影響するため、重要な考慮要素となります。

- たとえば、保険金目的の事件、介護を苦にした事件

- 犯行に至る経緯や動機が、非難の強弱に大きく影響するため、重要な考慮要素となります。

- 窃盗や強盗などの財産犯

- 一時的には金銭の利欲目的が動機になるため、通常、大きな量刑事情とはされません。

- たとえば、生活に困窮して窃盗を行っても、通常は、刑を大きく軽くする事情にはなり得ません。

- 生活に困窮していたりしても、通常は行政への相談、生活保護の受給申請など、他に取りうる手段があり得ると評価されえます。

- そうした中で、人の財産を侵害するという選択をしている以上、非難に値することに変わりはないという発想が背景にあるようにも考えられます。

- 性犯罪も同様です

- たとえば、 ストレスが原因で行ってしまったとしても、ストレス解消方法は通常他にもあり、誰もが事件を起こすとは限りません。

- 被害者の方を傷つける犯罪行為を選択した時点で、非難に値することに変わりはないという発想が背景にあると考えられます。

ウ 非難可能性の変動要因

- 同情し得る経緯

- 介護疲れや、被害者からの強い言動に誘発されたなど、同情できる動機・経緯が事件の意思決定に大きく影響した場合、犯罪行為に対する非難の程度は小さく評価されることがあります。

- 例として、心中目的で病身の家族の命を奪った事件類型は、執行猶予が付され得る類型の一つと言えます。

- 介護疲れや、被害者からの強い言動に誘発されたなど、同情できる動機・経緯が事件の意思決定に大きく影響した場合、犯罪行為に対する非難の程度は小さく評価されることがあります。

- 精神状態の影響

- 完全責任能力が認められる場合でも、精神障害等の影響により、判断能力や行動制御能力が減退していた場合、通常の人と同じ程度に強く非難することはできないと評価される可能性はあります。

(2) 一般情状事実|刑の調整要素

行為責任主義の考え方の下では、「一般情状事実」とは、犯情以外の事情(被告人の反省態度、被害回復状況、前科前歴、更生環境など)を指し、犯情によって決定された量刑の「大枠」の中で、刑を調整させる要素として機能するとされています。

犯情事実に分類する見解もありますが、代表的な項目を挙げます。

ア 被告人の属性・環境

(ア) 年齢、心身の状態

- 犯罪行為に対する非難の強弱(心身耗弱の場合)、精神障害等の影響による規範意識・行動能力の減退・低下など。

- 少年であれば判断能力が未熟なゆえに、責任非難が減少といった考えはあり得ます。

- 少年の可塑性などから、政策的に刑を減じるという考えもあり得ます。

- 少年であれば判断能力が未熟なゆえに、責任非難が減少といった考えはあり得ます。

(イ) 境遇(家庭環境、生活環境、生育歴)

- 犯罪に至る動機・経緯への同情できる側面の有無。

- 特別な予防の観点から社会復帰を優先すべきかなどと言った考えはあり得ます。

イ 前科・常習性

(ア) 裁判の対象となっている事件の他に同種事件を起こしているか

(イ) 前科・前歴の有無(同種か・異種か)

- 犯罪の常習性の根拠となる規範意識の低下。

- 特別な予防の要請の強さなど。

- 常習性や規範意識の低下という観点は、犯情に分類されるという考えもあり得ます。

ウ 犯行後の態度・更生可能性

(ア) 反省の態度(反省の有無、真摯さ)

- 刑事責任の重さの評価。更生可能性(改悛の情)の有無、特別な予防の観点からの社会復帰の重視。

- 反省をしているという姿勢が、非難を減少させるという評価もあり得ます。

(イ) 真実解明への積極的協力

- 捜査・公判における協力の積極性。自己の責任の認識と更生に向けた姿勢。

- 事案解明に協力したことから、政策的に刑を減じるべきという評価

- 反省をしているという姿勢が、非難を減少させるという評価もあり得ます。

エ 贖罪措置(示談、被害弁償、被害回復)

- 被害の回復(財産的被害や損害賠償)は量刑に大きな影響を与える。

- 処罰感情の緩和から非難を減少させる

- 刑に真摯に向き合い被害者の方に対応をしたという点が非難を減少させる

- 特に財産犯では侵害された法益を回復させたという点で違法性が減少する

- 被害回復を促進するという意味で政策的に刑を減少させる

- など、様々な評価があり得ます。

オ 被害者の方側の事情

(ア) 被害者の方の処罰感情

- 遺族が処罰を望んでいないという事情

- 過大な評価はできないが、執行猶予か実刑かの判断で考慮に値する可能性があります。

(イ) 被害者の落ち度・誘因

- 被告人の怒りを招いた積極的な言動があった場合、情状として考慮されることがあります。

- ただし、「その犯罪行為に至っても致し方ない、同情の余地がある」と評価されるほどの言動といえる場面は限定される可能性があります。

カ 特別な事情

(ア) 社会的制裁(解雇、懲戒処分など)

- 既に社会的な制裁を受けており、これによる精神的苦痛が大きい場合などには、一部犯罪行為による非難を受けていると評価し得ることから、刑を減少させる事情になり得ます。

- ただし、当該犯罪行為をすれば甘受されるべき現象の場合は考慮されない可能性もあります。

- 交通事故事案における、免許停止等の行政処分など

- ただし、当該犯罪行為をすれば甘受されるべき現象の場合は考慮されない可能性もあります。

(イ) 違法捜査

- 捜査機関の違法行為があった場合、刑の減軽や執行猶予の考慮要素となることがあります。

3 執行猶予の選択基準|責任と特別予防のバランス

執行猶予とするか否かの判断は、量刑の質的な違いをもたらすため、非常に個別性が高い判断となります。

(1) 中間領域での情状の役割

- 量刑実務では、まず犯情に基づいて「原則実刑」と「原則執行猶予」に大別することが多いようです。

- この中間領域(責任の重さは軽視できないが、特別予防の観点からは社会復帰を優先すべきか悩ましい場合)にある事案では、犯情以外の事情(一般情状)が実刑と執行猶予を分ける重要な要素となります。

(2) 特別予防(再犯防止と更生)の観点

執行猶予制度の本来的な意義は、犯罪者の自発的な改善・更生という積極的な側面に中心を置いて理解されます。

ア 更生努力の評価

- 反省の態度、家族による今後の監督の確約、被害者との示談や被害弁償 といった事情は、特別予防の必要性を減少させる事情として考慮されます。

イ 段階的処遇

- 覚醒剤の自己使用など一部の犯罪については、処遇の公平性の観点から、初犯では執行猶予、次に実刑という段階的な処遇が採られることが一般的です。

(3) 被害者の方の感情等の重要性

被害者やご遺族の方の感情は、量刑に強く影響します。

ア 被害回復の意義

- 財産犯や放火事件などにおいて、被害回復や損害賠償、示談といった事情は、反省の態度などの責任減少、法益侵害を事後的に回復し、違法性を事後的に減少させると考えられます。

- 被害回復を促進するという意味で政策的に刑を減少させるという評価もあり得ます。

イ 被害感情

- 被害者やご遺族の方が許している、あるいは処罰を望まないという事情は、執行猶予の判断をする上で考慮に値します。

4 弁護士による量刑弁護の重要性

裁判所の量刑判断は、極めて個別性の高い判断が求められる場面であり、弁護士の活動が結果を大きく左右すると言えます。

(1) 適切な責任評価の主張と立証

- 行為責任主義に基づき、単に結果の重大性だけでなく、被告人とされた人が犯行に至った真の経緯や動機、当時の精神状態が意思決定に与えた影響を適切に主張立証し、非難可能性の程度が低いことを裁判所に示す必要があります。

- もちろん、行為責任主義にあらがった主張を要する場面はありますが、裁判所が行為責任主義という考え方を採用する以上、この考えを無視することはできません。

(2) 有利な情状の収集と主張立証

- 被告人の真摯な反省 や更生に向けた具体的な努力(被害者の方との示談、専門機関での治療開始、職場・家族の支援体制の構築など)を客観的な証拠とともに立証することで、特別予防の観点から執行猶予が相当であることを説得的に主張します。

(3) 反省や再犯防止の姿勢

- 被告人とされた人が自身の責任に向き合えるよう、サポートします。

- 薬物、窃盗、性犯罪等に見られるような依存症がある場合、適切な医療機関へつなぎ、その結果を裁判で立証することが考えられます。

- 積極的な真実解明への協力もまた、量刑上の考慮要素となることがあります。

(4) プレゼンテーション|特に裁判員裁判

- 専門的な法律知識を持たない市民の方が参加する裁判員裁判では、裁判官は行為責任主義の考え方に沿って、評議を進め、最終的な量刑を決めていきます。

- 検察官・弁護士の、法廷での主張は重要になりますし、評議でも参考にされます。

- そのため、弁護士は、法廷で自身の主張を理解してもらうとともに、裁判所の評議を想定しながら効果的なプレゼンテーションを法廷でする必要があります。

- 口頭によるプレゼンテーション能力

- 分かりやすい資料などの作成能力も重要になってきます。

- 行為責任主義の考え方にあらがう必要があるのであれば、なぜそう考えるべきなのか、説得的に論じなければ、評議で取り上げられない可能性すらあります。

こうした観点からも、弁護士の活動は非常に重要です。

5 まとめ|量刑を左右する弁護活動

量刑判断は、「国民の視点、感覚、健全な社会常識などを反映させていくことができる場面」でもあり、判例や類型論だけでは割り切れない部分が多く存在します。

あなたやあなたの大切な人が、適正な刑罰を受け、社会復帰のチャンスを得るためには、量刑の考え方を深く理解し、個別具体的な事情を最大限に引き出す弁護士のサポートが不可欠です。

当事務所では、依頼者一人ひとりの状況に合わせた緻密な量刑弁護活動を展開し、最適な結果の実現を目指します。

お困りの際は、お気軽にご相談ください。