最高裁決定|接見禁止の判断を差し戻した事例(令和7年8月14日)

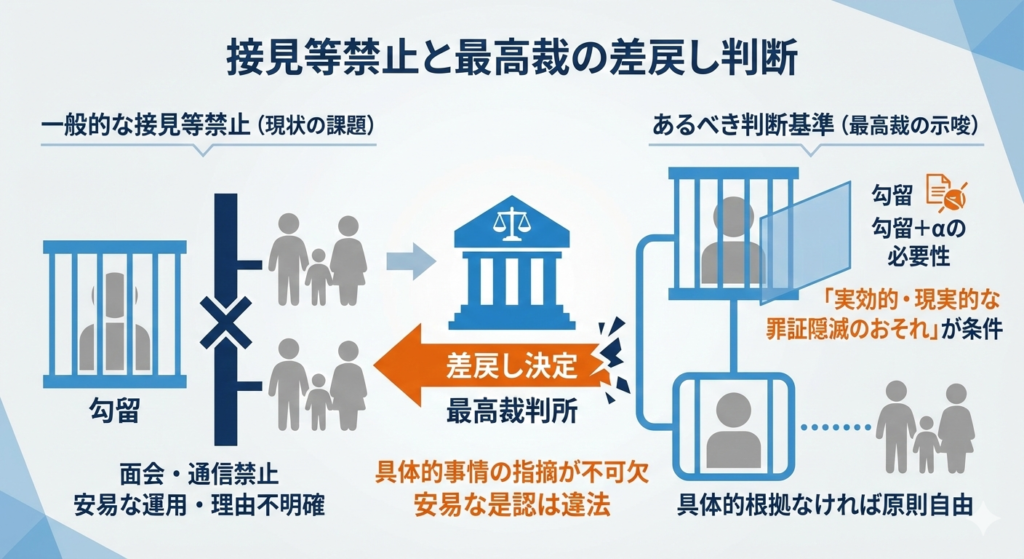

接見等禁止の裁判を是認する準抗告審の判断について、最高裁判所がその判断に問題があるとして、原審を取消し差戻す事例が出されました。

現在の接見等の禁止の運用について示唆に富むものですので、ご紹介します。

※ 本記事は公開日の情報を基に作成しています。

1.事案の概要

事案は、浴室窓から携帯電話を差し入れて盗撮しようとしたものの、被害者に発覚して未遂に終わったという事案でした。

被疑者の立場になった方は、逮捕勾留されました。

さらに検察官の請求を受けて、裁判所は、弁護人等以外の者との接見1

等を禁止する決定を行いました。

これに対し弁護人が準抗告2を申し立てました。

準抗告審の裁判所は「被疑者が罪証を隠滅するおそれがある」として、最初の裁判官の接見禁止等の裁判を正当と判断し、準抗告を棄却3しました。

そこで弁護人は特別抗告4を行い、本件が最高裁で審理されることとなりました。

2.判旨

(1) 結論

最高裁は、準抗告を棄却した原決定を取り消して、準抗告審である地方裁判所に差戻し5ました。

(2) 判旨

本件は、事案の性質、内容をみる限り、被疑者が被疑事実を否認しているとしても、勾留に加えて接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがわれない事案であるから、原審は、原々裁判が不合理でないかどうかを審査するに当たり、被疑者が接見等により実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれがあることを基礎付ける具体的事情が一件記録上認められるかどうかを調査し、原々裁判を是認する場合には、そのような事情があることを指摘する必要があったというべきである。

そうすると、そのような事情があることを何ら指摘することなく原々裁判を是認した原決定には、刑訴法81条、426条の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる。

というものでした。

(3) 判旨のポイント

• 本件被疑事実の内容や性質に照らしても、勾留に加えて接見等を禁止するほどの具体的な罪証隠滅のおそれは伺われない。

• 準抗告審(地方裁判所)は、接見等の禁止を正当化する「実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれ」を基礎づける具体的事情があるかどうかを審査すべきであった。

• それにもかかわらず、「そのような事情」を一切指摘せずに原々決定を是認したのは、刑訴法81条・426条の解釈適用を誤った違法である。

という点になります。

3.ポイント

(1) 接見等の禁止の過酷さ

勾留されている被疑者・被告人の立場にある人に対し、弁護人等以外の家族や知人との面会や手紙のやりとりを禁じることは重大な人権制約です。

実際、接見等の禁止が付された事案は過酷です。

したがって、接見等の禁止は極めて謙抑的であるべきです。

しかしながら、現在の裁判実務では、否認事件・共犯事件・組織性がうかがわれる事件などでは、安易に接見等の禁止が付されてしまいます。

(2) 判断理由が簡潔であるという問題

・実務の慣行

さらには準抗告審の決定は、刑事訴訟法44条2項の「上訴を許さない決定」に当たるため理由を付さなくともよいとされています。

仮に理由を付するとしてもそもそも判決等のように付すべき理由が法定されていないことや(刑事訴訟法335条)、被疑者勾留については捜査の密行性に対する配慮6もあってか、理由は、簡潔、ほぼ何も言っていないに等しいものであることが多くなっています。

・準抗告審の理由付け

本決定から読み取ることができる限り、準抗告審は

本件被疑事実の性質、内容、被疑者の供述状況及び供述内容からすれば、被疑者が、罪体や重要な情状事実について、関係者と通謀するなどして罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、これを防止するためには、刑訴法39条1項に規定する者以外の者との接見等を禁止する必要があると認められる

と示しており、ほぼ何も言っていないに等しいと思われるかもしれませんが、よく目にする表現です。

しかし、果たして接見等の禁止という重大な権利制限を受ける人の納得感を得られるのかという疑問は拭えません。

・本決定の一つの意義

本決定は「勾留に加えて接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがわれない事案であるから」という前提がありますが、

「原々裁判が不合理でないかどうかを審査するに当たり、被疑者が接見等により実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれがあることを基礎付ける具体的事情が一件記録上認められるかどうかを調査し、原々裁判を是認する場合には、そのような事情があることを指摘する必要があ」るとし、具体的事情を指摘する必要があるた点に一つの意義があると言えます。

(3) 罪証隠滅のおそれはあるか

・ 勾留ではまかないきれない程度

接見等禁止が可能な罪証隠滅のおそれは「勾留による身体拘束によってはまかないきれない程度のものを要する」とされています。

・ 否認を重視した判断か?

ここから先は推測ですが、被疑者とされた人が否認していることを重視して、検察官の請求を入れて、最初の裁判官は接見等の禁止の裁判を出し、準抗告審もこれを是認したようにも思えます。

被疑者とされた人が何を否認したかにもよりますが、弁護人等以外の者との面会や手紙の授受等を禁止してようやく防げる罪証隠滅とは何なのか、実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれのあるものと言えるのか、真剣に考える必要があります。

・ 犯人性を否認していた場合

たとえば、犯人性を否認していたのであれば、第三者との面会や手紙でアリバイに関する口裏合わせをすることが想定されるかもしれません。

しかし、弁護人等以外の者との面会には立会人が付き、手紙の内容も確認をされますから、口裏合わせは暗号でも用いない限り困難です。

抽象的にはあり得るとしても「現実的なおそれ」があると言えるかは疑問です。

・ 撮影行為を否認していた場合ー被害者への直接の働きかけ?ー

また、「その場にいただけで差し入れて盗撮しようとしていない」として否認している可能性もあるかもしれません。

その場合、被害者の目撃供述が重要な証拠であり、働きかけを想定したのかもしれません。

しかし、そもそも、被疑者の立場にある人自身の働きかけは勾留により不可能です。

接見等の禁止により防ぐことができるのは、弁護人等以外の者との面会や手紙のやり取りを通じて行われる罪証隠滅です。

既に述べたとおり、面会には立会人が付き、手紙の内容も確認をされますから、口裏合わせは暗号でも用いない限り困難です。

・ 被害者に対する手紙等による接触

被害者宅の浴室であれば、被害者宅の住所を知っている可能性もあり、被害者へ手紙を送るという接触もあり得るかもしれません。

しかし、手紙の内容等は留置されている施設の職員に確認をされますから、抽象的と言わざるを得ません。

・ 携帯電話機が押収されていれば実効性はないのでは

また、「浴室窓から携帯電話を差し入れて盗撮しようとした」という被疑事実で逮捕されているのであれば、携帯電話は押収されているでしょうから、携帯電話機に何らかの痕跡があれば、被害者に働きかけをしても罪証隠滅の実効性も乏しいと言えるでしょう。

・ 重要な情状事実?

また、罪証隠滅の対象は重要な情状事実も対象になるとされています。

例えば、重要な情状事実として余罪を考慮し、余罪に関する証拠の隠滅なども想定したのかもしれません。

また、動機の解明として自宅に存在する証拠の隠滅なども想定したのかもしれません。

しかし、そのような露骨な隠滅を、弁護人等以外の者との面会や手紙のやり取りを通してで実現できるかは、抽象的なレベルにとどまるように思います。

判旨のみの情報からですが、考え得るものからは、接見等の禁止をしなければならないほどの罪証隠滅の程度は想定し難いように思います。

(4) 特別抗告に対し最高裁が判断した点

特別抗告については以下の記事でも解説しました。

特別抗告は本来は判例違反や憲法違反を理由とするものですが、刑事訴訟法411条を準用し法令の解釈等を理由とする職権破棄7も認められています。

しかし、職権破棄のハードルは非常に高いです。

それにもかかわらず、最高裁が踏み込んで審理をし破棄差戻をしたことからすると、最高裁は準抗告審の審理方法を問題視したということができます。

当然、最高裁の判断は、全国各地の裁判官が気にしますから、接見等の禁止の裁判の判断に関する影響は否定し得ません。

差戻審の判断には接することができていませんが、注目されます。

4.まとめ

本決定は、接見禁止が安易に認められることを牽制し、「勾留に加えて接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとはうかがわれない事案であるから」という前提がありますが、準抗告審裁判所に対し、最初の接見等の禁止の裁判を是認する場合には「実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれがあることを基礎付ける具体的事情を示す」べきとしました。

これを機に、接見等の禁止の裁判に対し、裁判所が慎重な姿勢を示すようになるとともに、判断理由も納得を得られるものが示されるよう望むばかりです。

また、弁護実務においても、接見等禁止の適否を争う際の先例と言えます。

接見等の一部解除のみならず、「接見等禁止に足る具体的事情が示されていない」ことを積極的に主張し、準抗告や抗告の積極的な活用していくことも検討されていくべきでしょう。