警察に逮捕されるとどうなる?刑事手続の流れをわかりやすく解説

初めての経験では不安ですが、逮捕から公判請求までの流れを理解しておくと、心構えができるのではないかと思います。

※逮捕や勾留の詳細な点、弁護活動については別記事で紹介予定です。

※本記事は実務上の運用をご紹介するものであり、賛同できないと考える個所も含まれています。公開日の情報を基に作成しています。

勾留については、以下の記事もご参照ください。

1. 逮捕(逮捕1日目)

(1) 検察官送致

- ⚠️ 検察官への送致は、逮捕された時間によって翌日または翌々日になる場合があります。警察署の留置担当者が教えてくれることもあるので確認するとよいでしょう。

(2) 警察署で釈放される?

- 刑事訴訟法203条1項では「留置の必要がないと思料するときは直ちに釈放」と規定されています。

- 微罪処分3など例外を除き、釈放されるケースは少ないです。

(3) すぐに弁護士を呼びましょう

- 被疑者の立場にある人は接見交通権4により弁護士と面会可能です。

- 当番弁護士制度を利用すると1回無料で弁護士に相談できます。

- 警察官が制度を教えてくれない場合もあるため、自ら呼ぶことが重要です。

(4) 供述調書の訂正は困難

- 逮捕後、弁解録取や取調べで供述調書5を作成されることがあります。

- 供述調書に一度サイン・押印すると訂正は困難です。

- 弁護士と相談するまで、取調べに応じない、サイン・押印はしないことが重要です。

2. 検察官送致・勾留請求(逮捕2〜3日目)

(1) 弁解録取

- 警察から送致された資料をもとに、検察官から、被疑者の立場にある人の言い分を聞きかれます。

- 弁解録取でも供述調書が作られることがあるため慎重に対応する必要があります。

(2) 勾留請求

- 検察官が留置の必要を認めた場合、裁判官に勾留6の裁判を求める請求を行います。

- 勾留請求7は送致されてから24時間以内かつ逮捕されてから72時間以内に判断されます。

- 実際には、弁解録取の当日に勾留請求するか判断されます。

- 留置の必要がないと判断された場合には釈放されます。

- 勾留が認められれば、請求日から10日間の身体拘束が続いてしまいます。

- この段階でも弁護士は接見して弁護活動が可能です。

3. 勾留の判断(逮捕2~3日目)

(1) 勾留質問

- 勾留質問8:裁判官が勾留の必要性を判断するため、本人の言い分を聞く手続です。

- 裁判所に連れて行かれる日程は地域により異なります(同日または翌日)

- 東京地方裁判所の場合、検察庁に行った日の翌日であることが殆どです。

- 事前に警察署の留置担当に確認すると確実です。

- 東京地方裁判所の場合、検察庁に行った日の翌日であることが殆どです。

- 勾留が認められれば身体拘束が継続します。

- 勾留請求が却下された場合、釈放されます。

- 但し、検察官が準抗告9という不服申し立てをした場合、勾留却下の執行停止もされるので、準抗告に対する判断が出るまで釈放されません。

- 準抗告が排斥されれば、釈放されます。

- 準抗告が認められて、勾留の判断が覆った場合には、勾留が認められてしまいます。

- 但し、検察官が準抗告9という不服申し立てをした場合、勾留却下の執行停止もされるので、準抗告に対する判断が出るまで釈放されません。

(2) 勾留の期間

- 勾留が認められれば、勾留請求の日から10日間拘束されてしまいます。

- 「やむを得ない事由」があれば、通常の事件は、検察官請求により最大10日延長されることもあります(合計最大20日)

- 勾留期間の起算日は実務上初日も算入されます。

- 弁護人は不服申し立て等の対応も可能です。

4. 勾留と起訴不起訴等の判断(逮捕2・3日目〜23日目)

(1) 勾留期間満了後の釈放

- 勾留請求日から10日以内に公訴提起がない場合、検察官は直ちに釈放しなければならないとされています。

- 現実には勾留中に証拠収集や関係者聴取が行われ、検察官が、起訴・不起訴10等の処分の判断を進めていきます。

(2) 勾留期間中に判断されることが多い

- 起訴の場合:被告人として裁判へ、公判11手続になる場合、釈放されず勾留が継続されるのが通常です。

- 勾留期間中に起訴・不起訴等の処分の判断がされることが多いです。

- 事案によっては、略式手続12・略式命令13(いわゆる罰金)の手続となり、釈放と同時に略式命令が言い渡されることもあります。

(3) 処分保留のまま釈放

- 起訴・不起訴等の処分が判断されない場合、処分保留14のまま一旦釈放されることもあります。

- 釈放後、後日、不起訴になることもあります。

- 逆に、後日起訴される場合もなくはありません。

- 事案によっては注意が必要です。

- 釈放後の見通しや、釈放後の状況は検察官に頻繁に確認するべきでしょう。

5. まとめ

- 逮捕日翌日〜2日目で検察官に送致され弁解録取が行われる

- 検察官が勾留請求すれば、その当日または翌日に裁判所で勾留質問

- 裁判官が勾留するか判断し、勾留が認められれば10日間拘束、通常は延長で最大20日

- 勾留期間中に検察官が起訴・不起訴の処分を判断するのが通常

- 処分保留で釈放された場合も後日起訴される可能性はある

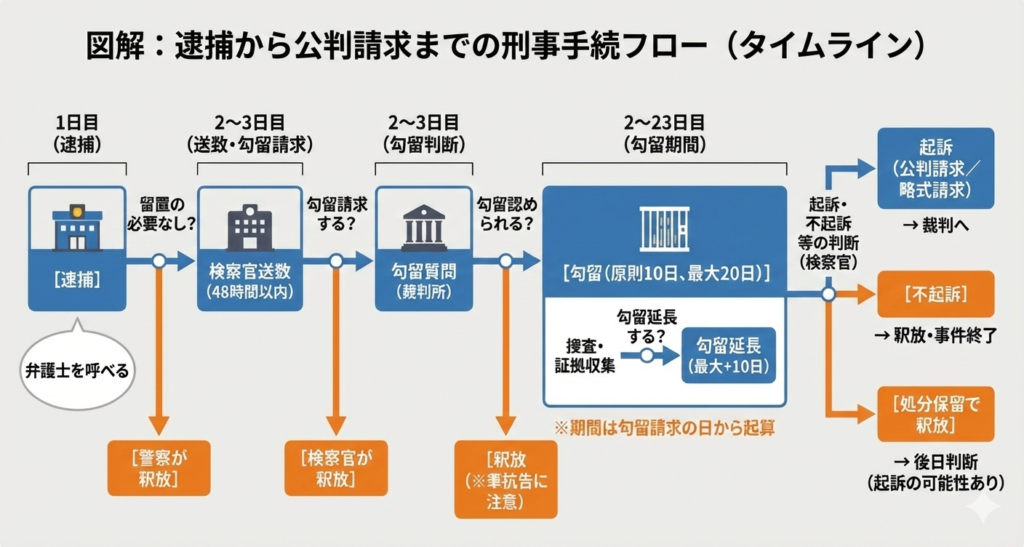

6.フローチャート

[逮捕]

│

▼

[留置の必要なし?]

├─ はい → [警察が釈放]

└─ いいえ → [検察官送致(逮捕後1〜2日目)]

│

▼

[勾留請求する?]

├─ しない → [検察官が釈放]

└─ する → [勾留質問(裁判所)]

│

▼

[勾留認められる?]

├─ いいえ → [釈放] ※但し検察官の準抗告に注意

└─ はい → [10日間拘束]

│

▼

[勾留延長する?]

├─ はい → [さらに10日延長]

└─ いいえ → [延長なし]

│

▼

[起訴・不起訴・処分保留の判断]

├─ 起訴 → [被告人として裁判へ]

│ ├─ 公判請求 →[公開の法廷で行う裁判]

│ └─ 略式請求→ [いわゆる罰金]

│

├─ 不起訴 → [釈放・事件終了]

└─ 処分保留で釈放

├─ 後日起訴 → [被告人として裁判へ]

└─ 後日不起訴 → [事件終了]

7.他の記事

8.用語説明など

- 逮捕:捜査機関や私人が、被疑者の立場にある人の身体の自由を一定期間拘束すること

- 検察官送致:司法警察職員が、逮捕された被疑者の立場にある人、書類や証拠物、事件を検察官に送ること(送検。逮捕されている事件では「身柄送致」といわれることもある。)

- 微罪処分:検察官送致をせず、警察限りで訓戒等を行い手続を終結させること

- 弁護人等との接見交通権:弁護人等と被疑者・被告人の立場にある人とが立会人無く面会等できる権利

- 供述調書:捜査機関が被疑者や参考人の立場にある人を取調べたときに、その供述を記録した書面

- 勾留:被疑者や被告人の立場にある人の身体の自由を拘束する刑事訴訟法上の強制処分

- 勾留請求:検察官が裁判所(裁判官)に勾留の裁判を求める手続

- 勾留質問:裁判所(裁判官)が勾留の裁判の判断する前に、被疑者・被告人の立場にある人の言い分を聞く手続

- 準抗告:裁判官が行った、勾留・保釈・押収などに関する裁判に対して、その取消や変更を求める申立

- 不起訴:検察官の事務処理のうち公訴を提起しないこと

- 公判(狭義):公開の法廷で行う審理手続

- 略式手続:公判を開かず書面審理だけで刑を言い渡す刑事裁判手続

- 略式命令:(いわゆる罰金):略式手続によって行われる裁判

- 処分保留釈放:検察官が、起訴・不起訴等の判断をせず、勾留期間が満了し、一旦釈放されること