Question

売買契約を成立させましたが、決済まで進みませんでした。

この場合には、不動産仲介業者の報酬は、どうなるのでしょうか?

Answer

不動産仲介業者の報酬請求権と解除の原因による帰結をまとめると、以下の表のようになります。

| 解除の類型 | 売買契約はどうなる? | 仲介報酬請求権の帰趨 | 主な根拠・ポイント |

|---|

| クーリングオフ (宅建業法37条の2) | 買主が書面受領日から8日以内に無条件で白紙撤回。契約は遡及的に無効。 | 請求できない (契約が“最初から存在しなかった”扱いのため成果が成立しない) | ・宅建業法は「申込または契約の撤回」と規定し、成立自体を否定する構造。 ・媒介業者は成果物(成立した売買契約)を提供できていない。 |

| ローン特約解除 (融資未承認で買主が解除) | ローン承認取得期限までに未承認 → 買主の解除通知で契約は白紙解除(遡及的消滅)。 | 請求できない (売買契約が成立しなかったのと同視) | ・実務上「ローン特約により解除された場合は仲介手数料を請求しない」とする媒介契約条項が一般的。 ・判例も「成果が実現していない」として不請求を肯定する傾向。 |

| 手付解除 (民法557条) | 当事者の一方が ‐買主:手付放棄 ‐売主:倍返し で任意解除。 契約は遡及的に消滅。 | 原則:請求できる (売買契約は一旦成立しており、媒介の成果は実現済み) | ・手付解除は「成立後の解約」であり、媒介業者が成果物を提供した事実は残る。 ・報酬支払時期を「決済完了時」と特約していると未払い分は受領できないことがある。 |

| 債務不履行解除 (民法541条・542条) | 一方の履行遅滞・不能等により相手方が解除。契約は遡及的に消滅だが、解除原因は当事者の違反。 | 原則:請求できる (契約は成立しており、媒介に瑕疵がなければ報酬債権は存続) | ・解除は当事者間の関係を清算するだけで仲介業者の報酬には影響しない。 ・ただし媒介業者の説明義務違反など業者側に帰責事由があれば報酬の全部又は一部を失う。 |

売買契約が成立したのに、決済(引渡し)まで進まなった場合には、仲介業者の報酬はトラブルになりがちです。

無用なトラブルを防ぐには、事前の説明による当事者の理解獲得が鍵といえます。

第1 不動産売買契約における媒介契約(仲介契約)の特徴

1 仲介契約の本質とは

不動産媒介(仲介)の本質は、仲介業者が当事者双方の間に立って売買契約の成立に向けて取引条件の協議・調整に尽力し売買契約を成立させることにあります。

そのため、契約成立後の物件の引渡しや所有権移転登記手続、残代金決済手続の立ち会いなどの契約履行手続への関与は、あくまでも補助的業務にすぎないと考えられています。

✍ 仲介契約の本質と報酬の関係性

売買契約を成立させることが本質で、成立後の履行手続への関与は、補助業務にすぎません。

そうすると、(詳細は後述しますが)不動産仲介業者の責務は売買契約を成立させることであり、売買契約の相手方が解除をしたり、代金の不払いがあったとしても、履行手続の確保は、不動産仲介業者の本質的業務ではないことになります。

そのため、売買契約の解除があったとしても、原則的には、不動産仲介業者の報酬請求権は影響を受けない、というのが論理的帰結となります。

宅建業法には「媒介」(法2条2号)、「媒介契約」(法34条の2)の用語が使用されています。

一方、取引実務では「仲介」、「仲介業者」という用語が使用されています。

媒介と仲介は、同じ意味に理解して大丈夫です。

2 成果報酬主義とは

仲介業者が売主と買主の間に立って売買契約の成立に向けてあっせん尽力した結果、売買契約が成立すると、委託者に対する報酬を請求することができます。

報酬は、契約成立の対価と捉えられています(成果報酬主義)。

そのため、たとえ仲介業者が売買契約の成立に向けて多大な時間や労力を費やしたとしても、当事者間で売買契約が成立しなければ、仲介業者は報酬を請求することができません。

成果報酬主義であるため、苦労したことなどを理由に、割合的な報酬を請求することもできません。

第2 仲介(媒介)報酬が発生する時期と支払時期について

1 報酬の受領時期

不動産仲介業者の報酬請求権は、売買契約を成立させることにあるので、売買契約が成立したときに発生します。

ただ、一般的な報酬の支払いは、売買契約成立時に半額、決済時に残額を受領する方法で行われます。

これは、旧建設省時代の行政指導に由来します。

2 「決済時に支払う」との約定の意味とは

注意すべき点は、「仲介報酬の残額を決済時に支払う」という合意は、あくまでも支払いの時期についての合意にすぎず、報酬請求権の成否とは無関係の合意となります。

つまり、売買契約が成立したけれど、決済まで至らなかった場合であっても、仲介業者の報酬請求は、売買契約成立時に全額発生しています。

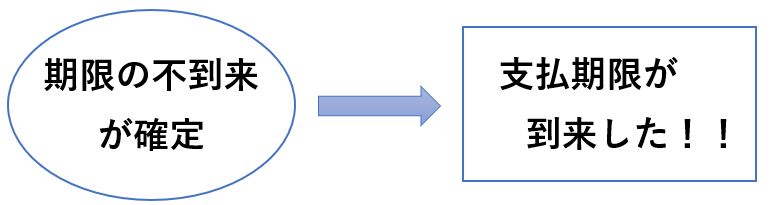

そのため、当事者の一方の債務不履行によって売買契約が解除された場合には、期限が到来しないことが確定しましたので、報酬の支払期限が到来したものと理解されます(東京地判平成21年2月26日等)。

売買契約が履行された場合に限り、残額の報酬請求権が成立するものとしたい場合には、その旨を特約として明記する必要があります。

第3 売買契約が解除されたら、仲介業者の報酬はどうなるか?

1 クーリング・オフの場合

消費者よりクーリング・オフによる有効な解除がなされた場合、クーリング・オフにより売買契約は遡及的に効力を失います。

そのため、仲介業者の報酬請求権は発生しません。

すでに報酬を受領している場合には、返還義務があります。

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

🔗e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」

第37条の2

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。

2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

【関連記事】あわせて読みたい

訪問販売におけるクーリング・オフとは?2 ローン特約解除の場合

ローン特約とは、住宅ローンの審査が通らず、住宅ローンを組めなかった場合に、不動産売買契約を白紙に戻す特約です。

ローン特約による売買契約の解除がなされた場合は、売買契約は不成立だったものと同視されます。

そのため、仲介業者は報酬を委託者に請求することができません。

契約締結時に報酬を受領していた場合には、返還する義務があります。

3 手付解除の場合

手付解除とは、売買契約の当事者が、あらかじめ授受した手付を放棄したり、倍額で戻すことで、理由を示さずに契約を解除できる制度をいいます。

仲介業者の報酬請求権は、売買契約の成立によって発生し、契約締結後の事情は仲介業者が責められる事情ではありません。

そのため、売買契約が手付解除されたとしても、仲介業者の報酬請求権は影響を受けるべきではありません。

したがって、仲介業者は報酬を請求できます。

ただし、仲介による報酬金は、売買契約が成立し、その履行がされ、取引の目的が達成された場合について定められているものと解するのが相当であるとの判例(最判昭和49年11月14日)を引用して、報酬を減額している裁判例もあります。

そのため、手付解除が契約当事者間のみの問題と言い切れるのか、個別事案における具体的な検討は必須といえます。

4 債務不履行解除の場合

肯定する裁判例

- 報酬請求権は、契約の成立を仲介するという媒介契約の性質に照らしても、後日の売買契約の解除が媒介業者の責任によるなどの特段の事情がある場合を除き、媒介契約に基づいて媒介業者による媒介行為がされ、それによって売買契約が成立したときに発生すると解されるから、本件売買契約が解除されたことによっては、本件媒介契約に基づく媒介報酬請求権は何らの影響も受けないというべきである(投稿地判平成21年5月19日)。

- 仲介報酬請求権は、仲介業者の仲介によって委託者と相手方との間で売買契約が成立したことによって発生し、売買契約に基づく義務の履行・不履行等、売買契約成立後の事情は、仲介報酬請求権に消長を来すものではないというべきである。

被控訴人が引用する最高裁判決(最一小判昭和49年11月14日)は、現在一般に使用され、本件においても用いられている国土交通省が定めた標準媒介契約約款を前提とするものではなく、本件とは事案が異なることは明らかである。

不動産売買取引の仲介報酬権は、仲介業者の仲介によって委託者と相手方との間で売買契約が成立したことによって発生することが契約書上も明らかにされている(大阪高判平成25年2月28日)。

報酬を減額する裁判例

- 売買契約が成立したものの、当該契約が、合意解約、債務不履行その他事由の如何を問わず、現にその履行がされず、契約の目的を達しなかった場合には、特段の事情のない限り、売買契約が成立したという一事をもって、定められた仲介手数料(報酬)の全額の請求をすることはできないというべきである(最判昭和49年11月14日)。

本件仲介契約においても、本件売買契約が履行されなかった場合にまで、本件手数料全額を支払う旨の特約があるなど、その全額を請求可能とするだけの特段の事情があったとまで認めることはできないから、本件売買契約が最終的に履行されなかった以上、本件手数料全額の請求をすることはできず、その請求額が一定程度減殺の対象となるものであることは否めない(東京地判平成21年2月26日)。 - 本件では、依頼者の責めに帰すべき事由により契約が履行されなかったときでも一定額の報酬金を依頼者に請求し得る旨の約定はされていない。

そうすると、仲介の目的である売買契約が解除によって終了した場合の定めがないことになり、その請求可能額は、商法512条に基づき、契約履行時における合意報酬額たる金額を上限として、本件売買契約の取引額、仲介業務の難易、時間、労力さらには売買契約が履行されずに終わった事情など、その他諸般の事情を斟酌して定められるべでである(最判昭和43年8月20日)として、報酬額の減額をしました(東京地判平成23年1月20日)。

基本的な考え方

基本的な考え方は、手付解除の場合と同様です。

仲介業者の業務は、特段の合意がなければ、売買契約の履行の確保まで含まれません。

そのため、売買契約成立後の取引経過は、報酬請求権に影響を及ぼしません。

確かに、最判昭和49年11月14日を根拠として、報酬の減額を認める裁判例もあります。

しかし、同判例は、宅建業法34条の2の施行や標準媒介契約約款が策定される前のものですので、媒介契約書に基づいて報酬請求する事案については先例的意義を持たないものというべきでしょう。

5 仲介行為に瑕疵がある場合

不動産仲介業者の調査・説明義務違反などがある場合(瑕疵がある場合)、その注意義務違反の程度によって報酬請求権の成否も異なります。

注意義務違反の程度が著しく、適切な調査・説明義務がなされていれば売買契約が成立しなかった場合には、報酬請求権の発生根拠である売買契約の成立という要件を充たしませんので、報酬請求権が発生しない場合もあります。

- 売却土地の大部分が傾斜地であることを仲介業者に説明して売却仲介を依頼したものの、仲介業者が平坦地であるかのように虚偽の事実を告げて売買契約を締結させた事案において、売主から仲介業者への全額の報酬返還請求を認めました(東京地判昭和51年10月14日)。

- 仲介業者が建物の完成図面を取り違えて交付して説明をしたため、買主の希望に沿わない建物の売買契約が締結された事案において、仲介業者の報酬全額の返還請求が認められています(東京地判平成21年8月27日)。

第4 不動産売買トラブルに強い弁護士に相談する

1 不動産売買トラブルを予防する視点

「仲介手数料の少しでも安いところへ」より、「手数料がいつ、どうやって発生するのか」について、不動産業者も消費者も、必ず確認をしておくことが大切です。

ルールを認識しないまま、売買契約が解除される事態になると、「え、払わなきゃいけないの?」という納得できない出費が発生してしまいます。

契約書と法律を知っておくことで、不動産取引は安全で納得感のあるものになると思います。

2 弁護士費用の目安(不動産売買トラブル)

交渉・訴訟の費用(目安)

| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 300万円 以下 | 33万円 | 17.6% |

| 300万円超 ~ 3000万円 以下 | 5.5% + 9.9万円 | 11% + 19.8万円 |

| 3000万円超 ~ 3億円 以下 | 3.3% + 75.9万円 | 6.6% + 151.8万円 |

| 3億円 超 | 2.2% + 405.9万円 | 4.4% + 811.8万円 |

※報酬金の最低額は 11万円(税込)となります。

※総額の下限は、交渉44万円~、法的手続66万円~、となります。

3 ご不安な方へ|よくいただくご質問

-

まだ大きなトラブルになっていません。「ちょっと怖い・おかしい」程度の不安や違和感でも相談してよいですか?

-

もちろんです。

不動産トラブルは、初期対応が非常に重要です。

契約内容の確認や、相手方への最初の通知(内容証明郵便など)を法的に正しく行うことで、被害の拡大を防ぎ、有利に交渉を進められる可能性が高まります。

「不安」・「違和感」の段階でご相談いただくのがベストタイミングです。

-

相談料はいくらかかりますか?

-

初回相談料として、1時間以内:1万1,000円を頂いております。

以降、30分以内の延長ごとに5,500円を頂いております。

-

弁護士費用規定を見ても、よく分かりません。

-

ご安心ください。

ご相談の際に、事案の内容をうかがった上で、着手金や報酬金について明確なお見積もりをご提示します。

ご納得いただいてから契約となりますので、予測不能な費用が出る心配はありません。

-

相談方法を教えてください。

-

以下のいずれかの方法でご相談を承っております。

- オンライン相談(Google Meetなどを利用します)

- ご来所による対面相談

※正確な状況をお伺いするため、恐れ入りますが、お電話やメールのみでのご相談は承っておりません。

-

オンライン相談が可能とのことですが、遠方(地方)からの相談も対応していますか?

-

はい、もちろんです。

当事務所はGoogleMeetなどのオンラインツールを最大限活用し、全国の不動産売買トラブルに対応しております。これまでにも、北は札幌市から、南は那覇市や宮古島市まで、遠方のお客様からのご相談・ご依頼実績がございます。

お住まいの地域にかかわらず、専門家による法務サポートを提供いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

-

相手(売主・買主・不動産会社)と直接話したくありません。弁護士に全て任せられますか?

-

はい、お任せください。

弁護士がご依頼者様の代理人となると、相手方との交渉窓口はすべて弁護士になります(受任通知を送付します)。

相手方からの連絡にストレスを感じることなく、法的な手続きを進めることができます。

-

相談の際、どのような資料を準備すればよいですか?

-

必須ではありませんが、以下の資料をお持ちいただくと相談がスムーズです。

- 売買契約書

- 重要事項説明書

- 物件の図面、パンフレット

- トラブルの内容がわかるもの(写真、メール、相手方からの通知書など)

- 経緯をまとめたメモ(時系列で何があったか)

-

不動産業を営んでいます。 不動産実務に詳しい顧問弁護士を探しています。

どのようなサービス(プラン)がありますか? -

当事務所は、不動産業者様向けの顧問サービスに特に力を入れております。

日々の契約書チェックやクレームの初期対応など、貴社のリスク管理を法務面からサポートします。顧問サービスは、以下のメニューをご用意しております。

プランに関するご相談やお見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。(より詳しく⇒)🔗「顧問サービス紹介ページ」

おすすめスタンダード相談や書面作成を

日常的に依頼したい6.6万円 (税込) / 月- 社員数の目安 0~199名

- 月対応時間 3時間

- 月相談件数 月3案件

- 契約書チェック ●

- 書面作成 ●

-

内容証明郵便

月1通無料

(弁護士名なし) - 弁護士費用割引 10% OFF

アドバンス大部の書面なども

見てもらいたい11万円 (税込) / 月- 社員数の目安 制限なし

- 月対応時間 5時間

- 月相談件数 月5案件

- 契約書チェック ●

- 書面作成 ●

-

内容証明郵便

月1通無料

(弁護士名あり) - 出張相談 ●

- 弁護士費用割引 20% OFF

プレミアム自社に法務部が欲しい

手厚いサポート22万円 (税込) / 月- 社員数の目安 制限なし

- 月対応時間 12時間

- 月相談件数 月12案件

- 契約書チェック ●

- 書面作成 ●

-

内容証明郵便

月3通無料

(弁護士名あり) - 出張・直接交渉 ●

- 弁護士費用割引 30% OFF

セカンドオピニオン顧問弁護士以外に気軽に相談したい方へ3.3万円(税込)/月社員目安: 10名まで月1時間 / 月1案件契約書チェック: ○

4 お気軽にご相談ください

【ご相談・お問い合わせフォーム】

(不動産売買のトラブル)

弁護士が解決へ導きます

仲介手数料、ローン特約・手付金、重要事項の説明義務違反など、不動産売買に関わるあらゆる問題に、弁護士が対応します。

手遅れになる前に、お早めにご相談を。

弁護士紹介

- 1981年生まれ

- 1997年文京区立第十中学校卒業

- 2000年私立巣鴨高校卒業

- 2006年東京大学教育学部卒業

- 2008年東京都立大学法科大学院卒業

- 2009年弁護士登録

- 2024年文の風東京法律事務所を開設

- 1985年生まれ

- 2004年神奈川県立横浜翠嵐高校卒業

- 2009年一橋大学法学部卒業

- 2011年東京都立法科大学院卒業

- 2012年弁護士登録

- 2024年文の風東京法律事務所を開設

アクセス

文の風東京法律事務所

所在地

〒112-0004

東京都文京区後楽2-3-11 ニューグローリビル3階

アクセス

各線「飯田橋駅」東口・C1出口より徒歩約5分

お問い合わせ

TEL:03-3524-7281

受付時間:平日 9:00〜18:00

メールマガジンのご登録

メールマガジンを発行しています、ぜひご登録ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター