亡くなった人が、相続人にとって不平等な遺言を残していたり、不平等な生前贈与をしていたりすることがあります。

このような場合、相続人の遺留分が侵害されている可能性があります。

遺留分が侵害されている相続人は、遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

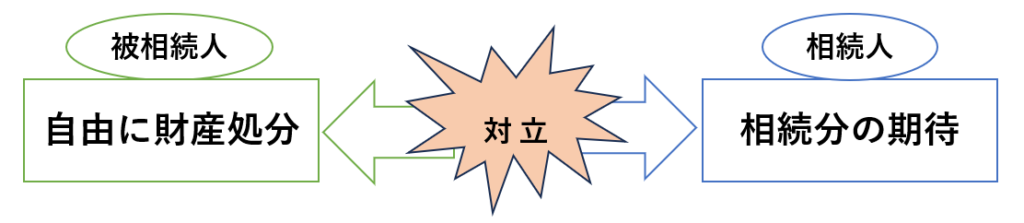

つまり、被相続人は自分の財産を遺言を利用して自由に処分したいと思います。

これに対して、相続人は被相続人の財産を相続できるはずだという期待を抱いています。

被相続人の利益と相続人の利益が対立してしまった場合に、これを調整する役割を果たすものとして、遺留分という制度を作り、遺留分侵害額請求によって相続人の相続分の期待に一定程度応えようとする仕組みが設計されています。

この記事では、遺留分とは何か、遺留分を請求できる相続人の範囲、遺留分の計算方法、遺留分侵害額請求の手続きの流れなどを、弁護士がわかりやすく解説します。

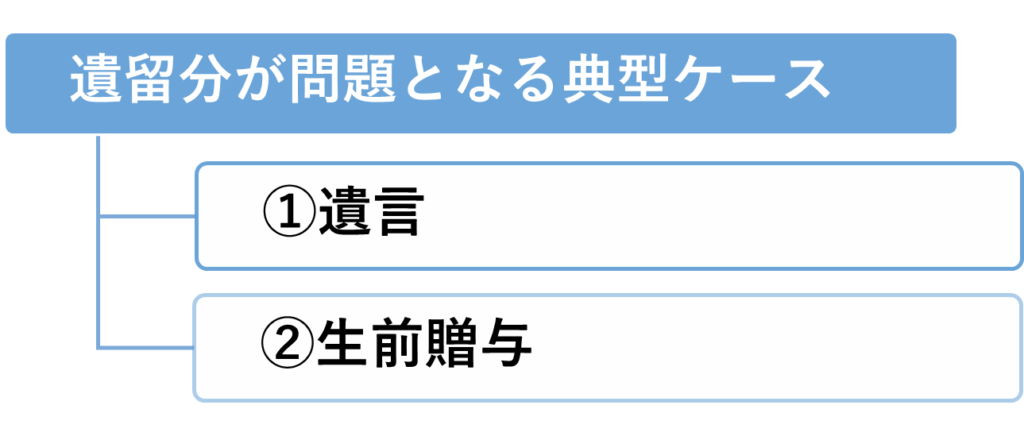

第1 遺留分が問題となる典型的なケース

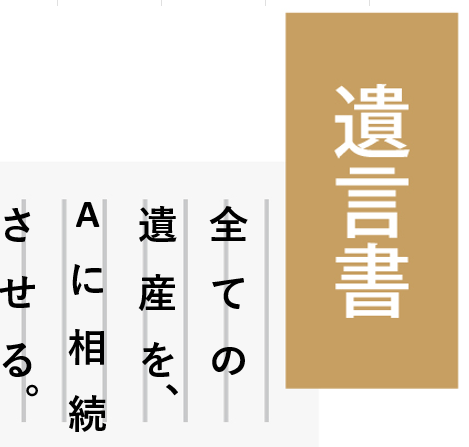

1 特定の人に偏って遺産が配分される遺言がある場合

たとえば、相続人がA、B、Cの3人いるにもかかわらず、「すべての遺産をAに相続させる」といった遺言があるというケースでは、遺留分の侵害が問題となります。

他にも、相続人ではないDに対して、「すべての遺産をDに相続させる」といった遺言があるというケースでも、遺留分の侵害が問題となります。

このように、特定の人に偏って遺産が配分されるような遺言がある場合には、遺留分の侵害が発生します。

2 特定の人に生前贈与が行われた場合

特定の人に生前贈与が行われた場合も、遺留分の侵害が問題となることがあります。

相続人以外の人に対して贈与が行われた場合

相続人以外の人に対して相続開始前の1年間にされた贈与は、遺留分侵害額請求の対象となります(民法1044条1項前段)。

また、1年以上前の贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与については、相続開始前の1年前よりも過去にされたものであっても、遺留分侵害額請求の対象となります。

相続人に対して贈与が行われた場合

相続人に対して相続開始前の10年間にされた贈与は、遺留分侵害額請求の対象となります(民法1044条2項、3項)。

ただし、婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限ります。

また、10年以上前の贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与については、相続開始前の10年前よりも過去にされたものであっても、遺留分侵害額請求の対象となります。

第2 遺留分とは

1 遺留分の定義

遺留分とは、一定の法定相続人に法定相続分の一部を保障する制度です。

たとえば、配偶者と子1人が共同相続人の場合、遺言がなければ、配偶者は法定相続分として2分の1を相続できます。

たとえ遺言がなかったとしても、配偶者はその半分の4分の1を遺留分として保障されます。

もし、子に全財産を遺贈する旨の遺言がある場合、配偶者は遺留分侵害額請求をすることで、相続財産の4分の1を取得できます。

このように保障されている財産を、遺留分といいます。

2 遺留分を請求できる相続人の範囲

遺留分を請求できる相続人の範囲は、次のとおりです。

- 配偶者

- 直系卑属(子や孫など)

- 直系尊属(親や祖父母など)

これに対して、遺留分を請求できない相続人は、兄弟姉妹や甥・姪です。

被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥や姪には、遺留分が認められていません。

兄弟姉妹が相続人である場合に、兄弟姉妹の遺留分を侵害する遺言について考えてみます。

たとえば、相続人が配偶者(妻)と兄弟がいる場合を考えます。

被相続人が、妻に遺産の全部を相続させる内容の遺言を書いた場合、兄弟姉妹は相続財産を何も取得することができません。

つまり、被相続人は法定相続人に兄弟姉妹がいる場合には、遺言をもって相続財産を渡すことを阻止できます。

兄弟姉妹からすると、相続財産を取得するには、遺言の有効性を争い、遺言を無効としない限り、何も取得できないことになります。

3 遺留分の算定方法

① 遺留分算定の基礎財産

遺留分を計算するには、まず基礎財産を算定します。

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とされています(民法1043条1項)。

| (算定式) 基礎財産 = (相続財産)+(贈与価額)-(債務) |

また、相続人以外の第三者に対して贈与がされた場合については、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入します(民法1044条1項前段)。

相続人に対する贈与は、相続開始前10年間にしたものに限り算入します(民法1044条3項)。

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、その贈与の価額も算入します(民法1044条1項後段)。

② 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人が誰かによって決まっています。

遺留分の割合は、法定相続分の半分と理解しておけば良いですね!

ただ、1つだけ例外ケースがあり、相続人が直系尊属(親)だけの場合は、3分の1になります。

- 相続人が配偶者だけの場合

配偶者の割合は2分の1です。 - 相続人が配偶者と子の場合

配偶者の割合は4分の1、子の割合は4分の1です。

子が複数人いる場合は、4分の1を子の人数で割ります。 - 相続人が配偶者と直系尊属の場合

配偶者の割合は3分の1、直系尊属の割合は6分の1です。 - 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者の割合は2分の1、兄弟姉妹には遺留分はありません。 - 相続人が子だけの場合

子の割合は2分の1です。

子が複数人いる場合は、2分の1を子の人数で割ります。 - 相続人が直系尊属だけの場合

直系尊属の割合は3分の1です。 - 相続人が兄弟姉妹だけの場合

兄弟姉妹には遺留分はありません。

③ 基礎財産と遺留分の割合を掛け算する

遺留分算定の基礎財産に、遺留分の割合を掛けると、その相続人の遺留分が計算できます。

| (算定式) 遺留分 = (基礎財産) × (遺留分割合) |

たとえば、被相続人の配偶者と子2人(長男、次男)が相続人となるケースを考えてみましょう。

-

被相続人が続開始の時において有した財産の価額が2000万円で、相続前の10年以内に長男に2000万円の生計の資本を生前贈与しました。

被相続人の遺言書により、配偶者に1000万円、長男に600万円、次男に400万円を相続させることになっていた場合、次男の遺留分は侵害されているでしょうか。

-

基礎財産 2000万円+2000万円=4000万円

次男の遺留分 4000万円×4分の1×2分の1=500万円

このケースだと、次男は500万円-400万円=100万円分の遺留分が侵害されていることになります。

第3 遺留分侵害額請求とは

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求ができます。

遺留分侵害額請求とは、相続人が、被相続人による遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺贈や贈与を受けた者に対して、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利です。

1 改正前は遺留分「減殺」請求という名称

遺留分侵害額請求は、平成30年の相続法改正の前は「遺留分減殺請求」というものでした。

遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する遺贈や贈与が、遺留分の侵害の限度で失効するとされていました。

そのため、遺留分減殺請求権を行使すると、遺贈や贈与の目的物は、受遺者・受贈者と遺留分減殺請求をした相続人との間で共有関係になります。

共有状態になることで、遺贈や贈与の目的物が事業用財産であった場合に事業承継がスムーズに行えなくなったり、その共有状態を解消するために新たな紛争が生じることになったりするという弊害がありました。

このような弊害が指摘され、平成30年の相続法改正では、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に大きく変更されました。

2 遺留分「侵害額」請求に改正

遺留分侵害額請求では、遺留分を侵害された者が、遺贈や贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をできるようになったのです。

また、遺贈や贈与を受けた者が、金銭を直ちに準備することができない場合、裁判所に対して、支払期限の猶予を求めることができます。

遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に改正されたことによって、遺留分減殺請求で生じてしまっていた共有状態を回避できるようになりました。

加えて、遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思も尊重することができるというメリットもあります。

金銭解決の形を採用することで、不動産や株式を特定の人に相続(贈与)することを可能としました。

不動産や株式の共有を避けることで、解決法がシンプルになっています。

第4 請求方法や注意点など

1 時効と除斥期間

遺留分侵害額請求権の時効は、「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年です(民法1048条前段)。

これを過ぎた後は、相手から時効を主張されると、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

また、相続を開始した時から10年が経過すると、たとえ相続が開始したことを知らなくても、遺留分侵害額請求権は消滅します(民法1048条後段)。

この期間のことを、除斥期間といいます。

なお、遺留分侵害額請求の意思表示の結果、遺留分侵害額に相当する金銭債権を取得しますが、この金銭債権の時効は遺留分侵害額請求の意思表示をしてから5年となっています(民法166条1項1号)。

遺留分侵害額請求をしたからといって、具体的な金銭の支払いを請求しないまま放置すると、金銭債権が時効にかかってしまうので注意が必要です。

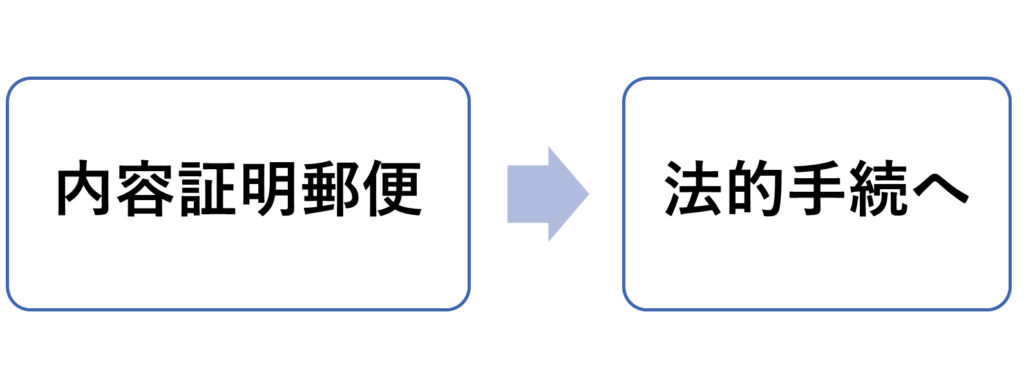

2 請求権の保存

遺留分侵害額請求権が消滅時効にかかってしまうのを防ぐためには、時効になる前に、遺留分を侵害している相手方に対して「遺留分侵害額請求権を行使する」旨の書面を送ります。

たしかに、遺留分侵害額請求権の行使の方法は法律で定められていないため、口頭でも行使できます。

しかし、相手方が行使の有無を争ってきた場合、行使したことを証明できません。

そのため、遺留分侵害額請求権の行使は、配達証明付き内容証明郵便で行います。

配達証明があることで、相手方がいつ書面を受け取ったのかを証明できます。

また、内容証明郵便にすることで、書面の内容が、遺留分侵害額請求権を行使したことであると証明できます。

3 まとめ

このように遺留分侵害額請求を行使するにあたっては、消滅時効や除斥期間という時間的な制約があることから、まずは内容証明郵便により請求権を保存します。

そして、せっかく保存した権利が消滅しないよう、話合いがつかなければ、法的手続に移行するのが一般的な流れとなります。

第5 解決方法

1 協議

遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分に相当する金銭を支払ってほしいと申し出て、協議します。

もし、相手方がすんなり認めて、遺留分に相当する金銭を支払ってくれるのであれば、解決となります。

遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受ける場合には、必ず相手方との間で合意書などの書面を取り交わしておきましょう。

遺留分侵害額について支払いを受けたことを書面化しておくことで、後でトラブルになることを防止することができます。

2 調停

相手方と協議しても、合意ができない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。

遺留分侵害額請求は、法律上、訴訟の前に調停を経なければならないとされています(調停前置、家事事件手続法257条1項)。

調停では、調停委員会が、当事者の言い分を聞いて、助言やあっせんを行います。

調停委員会は、裁判官1名、調停委員2名で構成されています。

当事者同士で協議しても、感情的になってしまい、なかなか合意に至らないこともあるでしょう。

しかし、調停では、第三者である調停委員会が公正中立な立場で間に入ってくれるので、合意に至りやすいというメリットがあります。

調停で当事者が合意に至れば、調停が成立して、調停調書が作成されます。

万が一、相手方が調停調書どおりに支払いをしない場合は、強制執行をすることもできます。

【関連記事】あわせて読みたい

遺産分割調停の申立方法【関連記事】あわせて読みたい

民事「調停」の内容や手続の流れを解説します3 訴訟

遺留分侵害額の請求調停が不成立となった場合でも、遺産分割の場合と異なり、自動的に審判には移行しません。

そのため、調停が不成立となったら、裁判所に改めて訴訟を提起しなければいけません。

訴状の提出先は、管轄の地方裁判所または簡易裁判所で、家庭裁判所ではないので注意しましょう。

訴訟では、裁判所が、当事者の主張や証拠に基づいて、事実認定をして、終局的な判決を下します。

判決が確定した後、相手方が判決に反して支払いをしない場合には、強制執行をすることができます。

【関連記事】あわせて読みたい

民事裁判の流れを分かりやすく解説します第6 遺留分侵害額請求を相続問題に強い弁護士に相談する

被相続人が残した遺言が、自分にとって不平等な内容だと思ったら、遺留分が侵害されていないかチェックしてみましょう。

もし遺留分が侵害されていたら、侵害した相手方に遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求には時効や除斥期間があるので、早めに行動を起こす必要があります。

遺留分の計算や遺留分侵害額請求の書面の作成は、専門的な知識が必要となります。

弁護士に依頼すれば、遺留分の計算や遺留分侵害額請求の書面の作成はもちろん、相手方との協議や、協議がまとまらなかったときの調停申立てや訴訟提起も、代理人として全て対応します。

特に、調停や訴訟において、弁護士であれば、調停委員会や裁判所が納得するような、法的に説得力のある主張をし、有効な証拠を提出することができます。

法律相談:ご予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

委託先コールセンター

委託先コールセンター