-

民事調停は、どのような制度でしょうか?

どのような使い方や利点がありますか?

-

民事調停とは、裁判所が仲介する「話し合いをする場」です。

あくまでも話し合いのため、結論を強要されることがなく、まとまらなければ「不調」として手続が終わりになります。

申立てを取り下げることも自由です。相手方(申し立てられた方)も調停に欠席しても、欠席裁判のような規定はなく、内容を認めることになる等の不利益はありません。

このように訴訟とは全く異なる制度であるからこその利点があります。

詳しく説明していきます。【民事調停のメリット】

🔗:図は裁判所ホームページより

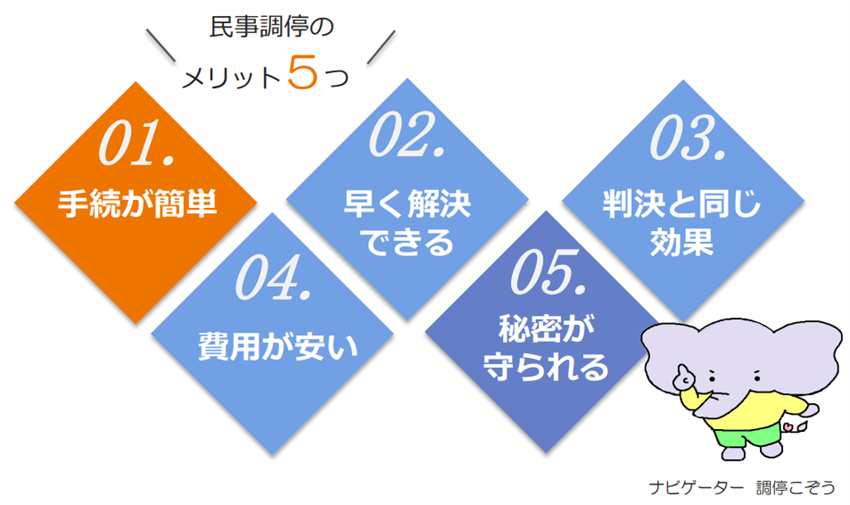

1 手続が簡単

手続の仕方が簡便で、弁護士に依頼する必要性が相対的に低いです。

実際に60%以上の方がご自身で申し立てを行っています。調停の最大のメリットは、この簡易性ゆえに、柔軟な解決を図ることが可能です。

法律上の請求に縛られず、「申立人と相手方との関係の調整を求める」などの緩やかな申立ても認められており、幅広く柔軟な問題を取り扱うことができます。

2 早い解決

裁判所の平成30年の統計発表によると、80%以上が3回以内の期日に終わっています。

しかも、60%近くが実質的に解決しています。3 判決と同じ効果

話合いがまとまって「調停調書」が作成されれば、判決と同様の効力を持ちます。

すなわち、これに基づいて強制執行が可能です。4 費用が安い

申立てに必要な費用(印紙代)は、裁判の半額です。

具体的には、100万円の請求で申立てる場合は、

・5,000円の収入印紙代

・2,600円の郵便切手代 だけです。

これは東京簡易裁判所の場合で、各裁判所により若干異なりますが、似た金額です。5 秘密が守られる

非公開の調停室にて審議が行われます。

また、裁判所にも守秘義務がありますので、調停内で話し合われたことが、当事者以外に知れ渡る恐れが低いです。これは芸能人や著名人、または企業間の争いでレピュテーションリスクを考慮するような場合には、有用な選択肢になり得ます。

顧問契約や法律相談など、

お気軽にご連絡ください。

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗顧問弁護士の推奨する活用法をご覧ください。

第1 調停とは?

1 調停の全体像

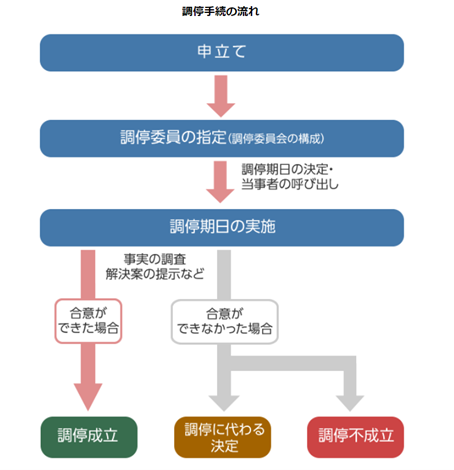

調停は、下図のように申立書を裁判所に送付してから、相手方と日程調整を行い、裁判所の調停室で期日が開かれます。

調停期日において合意ができた場合には、調停成立として「調停調書」が作成されます。

合意できなかった場合には、裁判所が「調停に代わる決定」を出すこともありますが、多くは調停不成立として決裂で終了となり、引き続き訴訟等を行っていくことになります。

「政府広報オンライン」より

2 調停委員会 ~ どんな人が担当するか?

調停委員会は、調停主任と2人以上の調停委員で構成されます。

調停主任は裁判官、または民事調停官が担当します。

民事調停官は、5年以上の経験がある弁護士が選ばれます。

調停委員は、損保会社、銀行、不動産会社、商社、消費生活センター相談員経験者など、様々なバックグラウンドを持った方々が担っています。

この他に、専門家調停委員として医師、歯科医師、獣医師、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、建築士、社会保険労務士、土地家屋調査士の方々も担っています。

第2 調停を申立てよう!!

1 裁判所の管轄(どこの裁判所か?)

民事調停は、簡易裁判所に対して申し立てを行います。

場所は、相手方の住所地を基準に、法人なら営業所所在地、個人なら住所地になります。

当事者でどこの裁判所で行うか合意をすることも可能です(「合意管轄」と呼びます。もちろん、事件類型による例外もあります。)。

2 申立てに必要な書類

申立書一式 4つ

- 申立書

- 手数料(収入印紙・郵便切手)

- 資格証明書(法人の場合は登記事項証明書)

- 証拠書類一式

3 申立書

申立書には、以下の内容を記載します。

- 当事者の住所・氏名

- 申立書の趣旨(どんな内容を求めているか)

- 紛争の要点または争いの実情

- 申立年月日

- 申立人署名または記名押印

- 裁判所の表示

- 申立書に収入印紙を貼る

- 送達用郵便切手

裁判所のホームページに書式がありますので、それを印刷して手書きで書いて提出するだけでできます。

Wordファイルが良い場合は、山口簡易裁判所オリジナルのホームページをご参照ください。

四角枠に従ってWordで入力するのが苦手な場合は、弊事務所の本人申立用サンプルも用意していますので、ご活用ください。

🔗裁判所書式一覧(調停申立用)(PDFファイル)

🔗山口簡易裁判所オリジナル(Wordファイル)

🔗申立書サンプル版(Wordファイル)

これでも大丈夫!!【申立ての趣旨】

希望する調停の内容を明確にすることが難しい場合、又は相当でないと考えられる場合には、紛争の要点を明確にした上で、次のような記載でも可能です。

- 「相当な内容の調停を求める」

- 「相当額の支払いを求める」

- 「申立人と相手方の関係の調整を求める」

一言「謝れ」と書いてあるものでも、紛争の要点に理由が書いてあったので、裁判所が一応受け付けたこともあったようです。

調停は懐深い!!

部数

・裁判所用に正本1通

・相手方用に副本1通

⇒ すなわち、相手方の数に、プラス「1」です。

相手方が3名であれば、正本1通、副本3通の合計4通。

相手方が7名であれば、正本1通、副本7通の合計8通。

4 手数料

①収入印紙

申立書の正本に収入印紙を貼ります。

「🔗手数料早見表」の民事調停の欄から金額を算定します。

※ 非財産権上の請求や、財産権上の請求であっても算定が極めて困難なものに係る訴えについては、訴訟の目的の価額は160万円とみなされます。

⇒「相当額」を申し立てる場合の収入印紙は、6,500円となります。

②郵便切手(郵券)

各地域の裁判所により若干異なりますので、申し立てようとする裁判所のホームページで確認するか、電話で確認するのが一番確実です。

収入印紙と違って、少し不足しているくらいで手続が進まないということはありませんので、あまり厳密に考えなくて大丈夫です。

5 資格証明書

申立人、相手方に法人がある場合は、3ヶ月以内に取得した法人登記簿(資格証明書)が必要です。

社名変更がある場合など、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書の提出が必要になる場合がありますが、基本的には現在事項証明書で足ります。

法務局で取得します。オンラインでも取得できます(🔗登記ねっと)。

また、未成年者が当事者の場合には、法定代理人が申立てを行いますので、代理権(親権者)を証明するために戸籍謄本(抄本)を添付します。

6 証拠の提出

証拠は、写しを提出します。

原本は大切な物ですので、保管しておいて、調停期日に持参します。

提出する【部数】は、申立書と同様に、相手方の数に、プラス「1」です。

申立人が提出する証拠を「甲号証」と呼び、順番に「甲1号証」、「甲2号証」とつけます。

相手方が提出する証拠は「乙号証」と呼びます。

主には、以下のような証拠があると思います。

| 事件類型 | 証拠書類 |

| 貸金・立替金・求償などの場合 | 契約書・領収証 |

| 売掛代金の場合 | 売掛台帳写し・契約書 |

| 交通事故(損害賠償請求)の場合 | 事故証明書・診断書・修理見積書 |

7 調停前の措置の申立て

調停の話合いをしている間に債務者が財産を処分してしまうと、調停が成立しても相手が約束を守らない場合には、強制執行をしても回収ができなくなります。

それを予防するために、「調停前の措置の申立て」という制度があります。

もっとも、執行力はなく、違反しても10万円以下の過料の制裁しかありませんので、実務上あまり使われている印象がありません。

第3 調停期日について

1 第1回期日について

調停を申立てると、相手方には申立書と期日呼出状が送達されます。

申立ててから第1回期日まで、1~2ヵ月で調整されている感覚です。

✍ 相手方が欠席の場合は?

申立人が強く話し合いによる解決を望んでいる場合には、裁判所が出頭しない相手方に粘り強く出頭してもらうように郵便などで呼びかけ、それでもやむを得ない場合に「不調」にすることが多いようです。

調停に欠席しても、欠席裁判のような相手の主張を認める規定はありませんので、欠席をしたこと自体で不利益になることはありません。

当事者が期日に「正当な事由がなく出頭しないとき」には過料に処すると定められていますが(民事調停法34条)、実際に過料の制裁を発動されることはほとんどありません。

相手方が欠席をするような場合は、調停ではなく、訴訟などで解決すべきケースといえるでしょう。

2 調停期日

調停期日は、非公開の調停室にて行われます。

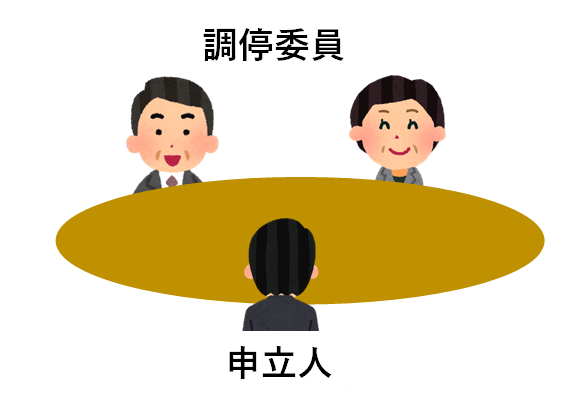

調停委員は、まず申立人から主張を聴き、次に相手方から主張を聴きます。

調停委員が直接の面接を通して、紛争の実態を把握し、問題点を整理します。

1回の期日で合意が得られなければ、新しく次回の期日になります。

次の期日も、概ね1~2カ月後に入る感覚です。

2回目以降の期日については、裁判所から呼出状のような物はありませんので、ご注意ください。

3 調停の活用メリット

調停は、話し合いの場ではあるものの、必要に応じて証拠調べも行われます。

特に注目されているのが、専門家調停委員が入る専門的な調停です。

具体的には、建築紛争、労働紛争、医療紛争などに対応するため、建築士、社会保険労務士、医師などの専門家調停委員の充実も図られています。

医療や建築のような専門性が特に高い分野については、手持ち資料で専門家がどのような考えを持つかを、調停を利用して聴けることがあります。

4 調停室

調停室は、次の写真のような場所となり、調停委員2名が担当します。

当日のやり取りも裁判所のホームページに記載されていますので、参考にしていただけばと思います。

🔗裁判所ホームページより引用

5 調停の終わり (合意成立 ⇒ 調停調書の作成)

当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとして、事件は終了します。

この調書に記載されたことは、確定判決と同一の効力があり、強制執行をすることができます。

【関連記事】 「強制執行」~債務名義、執行文、送達証明書を準備し権利の実現へ

6 調停の終わり (合意できないとき ⇒ 不調)

調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない、または成立した合意が相当でないと認める場合は、調停に代わる決定をしないときは、調停が成立しないものとして事件を終了させることができます。

これが、「不調」と言われるものです。

7 不調に終わった後

申立人としては、調停が不調に終わった以上、訴訟を提起せざるを得ないことが多いと思います。

調停の申立ては、時効の完成を猶予する効力があり、調停終了から6ヵ月を経過するまでの間は、時効が完成しません(民法147条)。

また、不調となった場合、2週間以内に訴訟を提起すれば、調停の申立費用を訴訟に流用することができます(差額を追納するだけで訴訟ができます。民訴費用法5条1項)。

【参考】 民事裁判(訴訟)の流れを弁護士が分かりやすく解説~「訴える」債権回収

第4 調停を活用しよう!!令和4年~生誕100周年のメモリアル

これまでお伝えしましたように、調停は、相手との話し合いにより解決を図るもののため、相手との対立が激しいケースなどは、解決手段として適していないこともあります。

もっとも、幅広く柔軟な解決が可能であり、平和裏に終えることも可能な解決手段です。

民事調停は、令和4年で100周年を迎えました。

【参考】「特集 調停制度発足100周年」(裁判所HP)

民事調停は、長く維持されている理由があります。

特に以下のような場合には、積極的に民事調停の活用を検討してみてください。

調停の積極的な活用が期待できるケース

- 相手方との関係が今後も継続し、将来においても友好な関係を構築していきたい場合

- 相手方と敵対関係になることなく、話合いの場を設けて、柔軟な手続の中で解決を模索する場合

- 著名人の場合や、企業がレピュテーションリスクを考慮してトラブルを解決したい場合

- 医療、建築などの専門性が高い分野で訴訟で争うことが適切か不透明な場合

弁護士に債権回収を依頼する:手続の流れと費用(着手金・成功報酬)

法律相談:ご予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

委託先コールセンター

委託先コールセンター