借地契約において、更新料は契約書に明記されていれば支払義務があるとされます。

そのため、更新料を支払わない場合には、借地契約の債務不履行となりますが、信頼関係が破壊されなければ、契約を解除することまではできません。

また、借地契約が法定更新された場合に、更新料を支払う必要があるのかについても、裁判例が分かれているところでもあります。

このように、更新料に関する問題は、多くの場合になかなか端的に言い切ることが難しいといえます。

結論を端的に言い切ることは難しいですが、更新料について、法律家がどのような視点で考えているのかをお伝えできればと思います。

どうして裁判例が分かれるのかを踏まえ、トラブルを防止するための対策法まで講じられれば、更新料のトラブルは怖くないといえます。

それでは、詳しく見ていきましょう。

なお、借家(建物賃貸借)の更新料については、こちらをご覧ください。

第1 借地における更新料とは?

1 よくある質問のまとめ

-

契約書に更新料の支払について記載がありません。

この場合でも、地主は借地人に更新料を請求することができますか? -

更新料は、契約書に明記しなければ、借地人に請求することはできません。

地主であれば、必ず契約書に明記するようにしてください。

-

契約書には、「更新料を支払うものとする」とだけ記載があります。

この場合、地主は借地人に更新料を請求することができますか? -

金額又は算定方法が明確でなく、借地人が一体いくらの更新料を支払えばよいのか不明であることを理由に、更新料の請求を否定した裁判例があります(請求を肯定した裁判例もあります)ので、可否について断言ができません。

紛争を生みやすい文言と言えますので、金額や算定基準などを盛り込んだ規定にすべきです。

-

契約書には、更新料の支払については記載がありません。

ただ、前回の更新の際には払ってもらいました。

今回の更新でも、更新料を借地人に請求できますか? -

過去において支払った事実があるだけでは、今回請求する根拠として弱く、借地人には支払義務がないと判断されるでしょう。

そのため、借地人に拒否された場合には、請求できません。

-

契約書に更新料の支払義務が記載されていますが、法定更新の場合にも、借地人は更新料を支払う必要がありますか?

-

法定更新の場合にも更新料を支払うべきとする規定があれば、借地人は更新料を支払う必要があります。

もっとも、単に更新料の支払義務が記載されている場合には、合意更新の際には更新料を支払う必要がありますが、法定更新の場合には支払う必要がないと判断される場合が多いです(多くの裁判例では、支払う必要なしと判断されています)。

-

更新料を支払わない場合、地主は借地契約を解除することができますか?

-

更新料の不払いは、契約解除事由になり得ます。

ただ、更新料の不払いによって借地権が解除できるかは、個別のケースによって判断されますので、明快に言い切れません。更新料の支払の合意が、借地契約の重要な要素に組み込まれていると考えられる場合において、かつ、当該借地契約の経緯、更新料支払の合意がなされた事情、その他諸般の事情を総合的に考慮し、更新料の不払いが当該借地契約の信頼関係を破壊する重大な背信行為にあたる場合には、解除することが出来るとされます。

2 更新料とは?

更新料は、借地契約の期間満了時の契約更新に際して、借地人から地主に対して支払われるお金のことをいいます。

借地契約において、当事者間に更新料の支払いの合意がある場合には、更新の際に借地人は更新料を支払う必要があります。

これを裏返して言うと、更新料支払いの合意が契約書面に記載されていない場合には、地主は借地人に対して更新料を請求することができません。

更新料の支払義務については、慣習法や事実たる慣習は存在しないとされています。

そのため、借地契約を締結したからといって、当然に更新料の支払義務が認められるわけではありません。

第2 地主は更新料を請求できるか?

1 「更新料を支払う」だけの記載の場合

契約書に「更新料を支払う」とだけ記載されているように、その金額や算定方法等について、一義的に明確に定められていない場合には、地主が借地人に更新料を請求できるかについて、裁判例は分かれています。

たとえば、「更新料を支払うことによって、更新できるものとする」との契約書条項について、一義的に明確な定めとはいえないとして、更新料の請求が否定されました(東京地判平21.2.23。裁判例として、東京高判令2.7.20、東京地判令2.2.6などがあります)。

これに対して、「合意更新するときは、協議により新たな更新料を定める」との条項について、更新料を支払うことを定めたものと解するのが相当として、借地権価格の6%を認めた裁判例があります(東京地判平25.2.22。更新料を認める裁判例として、東京地判平24.11.30、東京地判令2.7.15、東京地判令2.7.31があります)。

借地契約における更新料は、少額とは評価しづらく、地代とは別に借地人に経済的な負担を負わせるものです。

そのため、将来の紛争予防の観点(地主にとっては更新料確保)からは、「借地権価格の〇%とする」など、せめて算定基準は契約書に明記しておきたいところです。

【算定式】

借地権価格 = 更地価格 × 借地権割合(70%等)

2 更新料の交渉がなされた場合(特約ない場合)

更新料については、更新の機会に借地条件の見直しがなされたり、地代の改定がなされたりします。

もっとも、当事者間で更新料の交渉がなされたり、借地人から更新料の提示がなされただけでは、借地人に更新料を支払う意思があったとは認められません。

たとえば、東京地判平25.10.30では、借地人と地主に以下のやり取りがなされましたが、借地人が地主の提案を拒否している以上、さらに相当額の更新料を支払うことまで約束したものということはできないとして、更新料の支払合意が否定されています。

当事者間の交渉経緯

更新料として1,028万円はいかがでしょうか。

それは低額すぎますので、2,000万円であれば了承しますよ。

それは高すぎます。

建物の改修を承諾していただけるなら、1,400万円まで増額しますが、いかがでしょうか。

改修が条件に入るならば、躯体への影響を一切問いませんので、3,000万円でお願いします。

高額過ぎて、それは無理ですね。

⇓

上記の経緯において、借地人の1,400万円の更新料の支払提示では、更新料の支払合意は成立していないと判断。

3 過去に更新料が支払があった場合

肯定している裁判例ももちろんありますが(東京地判平28.3.29など)、多数の裁判例において、過去の更新料の支払いを根拠とするだけの請求は、否定されています。

たとえば、過去の更新料の支払いについて「あくまで前回の契約更新に伴う合意にとどまり、次回(今回)の契約更新の際にも更新料を支払うかどうか、その額をどうするかは合意されていないし、前回の更新契約において更新料が支払われたからといって、直ちに当事者間で今後契約更新の際には更新料を支払う旨の慣行が成立したと認めることもできない」(東京地判平20.12.25)などと述べられています。

更新料については、過去に支払いがなされたから、次回も当然に請求できるとの考えは、全く通用しません。

地主の立場からすると、次回以降も請求したい場合には、更新料条項を明記した契約書を巻き直すことを考えるべきです。

一方、借地人にとっては、過去の支払実績を重視して更新料の支払義務を認めた裁判例も存在することから、将来において更新料の支払義務が認められないようにするためにも、安易な支払には応じるべきではないといえます。

4 更新料の金額について

更新料については、更新に至る経緯や合意内容によって様々で、一義的に決められるものではありません。

ただ、一応の相場観はないわけではなく、「更新料は、借地権価格の3%前後が適当」(東京地判昭49.1.28)、「東京都内における更新料の相場について、更地価格の2~3%のケースが多いと言われている」として、更地価格の2.5%として算定した事例(東京地判平27.8.18)が参考になります。

【更新料の相場】

✍ 明確な基準はない。

✍ 借地権価格の5~10%、更地価格の3~5%という説あり。

✍ 借地権価格の3~5%を基準とすべきとする説あり(←個人的にはこちらに近い感覚です)。

なお、「土地の売買価格の1割という今日の世間相場からみれば異例に高額」(東京地判昭59.6.7)とされるものがありますので、相場観より著しく離れる金額の場合には、その妥当性は問題となり得ます。

第3 法定更新と更新料の支払義務について

1 対立利益を見る視点

たとえば、「借地権価格の3%の更新料を支払う」と契約書に記載されている場合を想定してみます。

この場合、契約書に明確に記載されていますので、合意更新の場合に更新料が請求できることは問題ありません。

それでは、法定更新された場合にも、同様に考えられるでしょうか。

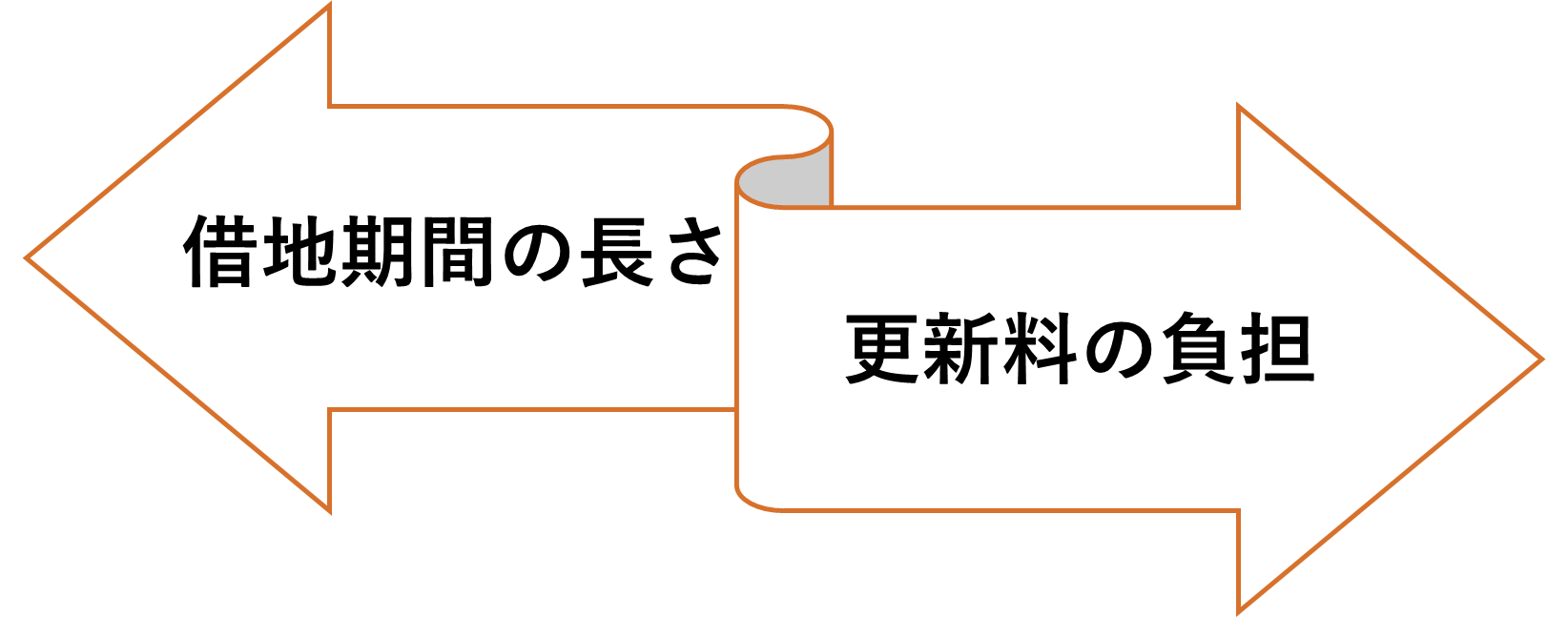

対立する2つの利益から考えてみます。

更新料の支払義務を肯定する見解

借地契約が法定更新されると、借地権は数十年延びることになります。

そうすると、借地人は事実上半永久的に土地を利用できる利益を得る一方、地主は何らの対価も得られないとすると、当事者間において不公平が生じることを主張します。

更新料の支払義務を否定する見解

借地契約は数十年に及ぶ契約で、借地人にとって更新料を支払えない場面もあり得ます。

そのような場面も踏まえ、借地人が合意更新による円満解決ではなく、地主から異議を出され契約が継続できなくなるリスクを覚悟の上で、更新料を支払わずに土地の使用を継続する法定更新の選択肢もあるべきと主張します。

【関連記事】あわせて読みたい

借地契約の更新(法定更新)を解説します2 実務の趨勢と紛争防止の対策

肯定する裁判例も否定する裁判例も両方存在していますので、実務的に絶対的な結論が定まっているわけではありません。

もっとも、多くの裁判例では、更新料特約があっても、法定更新の場合には更新料の支払義務は否定されています。

そのため、前述のように「借地権価格の3%の更新料を支払う」との文言では、法定更新の場合には、更新料の支払義務は否定されることが多いでしょう。

もっとも、契約書に「法定更新の場合」にも更新料を支払う条項を残せば、更新料の支払義務は肯定されますので、地主にとっては法定更新の場合にも請求するためには、事前の対策が必要不可欠といえます。

更新料の契約書の条項については、契約書で規定するだけでなく、法定更新される場合にも備えて規定しておくことが大切ですね。

第4 更新料の不払いと借地契約の解除の可否

1 リーディングケース ~ 最判昭59年4月20日

事案の内容

借地契約には増改築禁止特約が付されていましたが、借主は特約に違反して無断で増改築をし、借地上の建物を無断で親族へ譲渡しました。

さらに、借地上に別のプレハブ物置を建てるなど、度重なる契約違反行為を行っていました。

地主が、これらの違反行為を不問に付す代わりとして更新料の支払いを求めて調停を申立てました。

調停において、違反行為に関する解決金としての意味も含め、借地人が更新料100万円を支払うことで、計14回にも及ぶ期日の末に合意がなされました。

ところが、借地人は更新料100万円の内、50万円のみを支払って、残額は支払いませんでしたので、地主が借地契約を解除しました。

判決の内容

本件更新料の支払いは、賃料の支払いと同様、更新後の本件賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、その賃貸借契約の当事者の信頼関係を維持する基盤をなしているものというべきであるから、その不払いは、右基盤を失わせる著しい背信行為に当たるとして、更新料不払いによる地主の解除を認めました。

2 考察

この判例で示されているように、更新料の不払いは解除原因となり得ます。

もっとも、更新料の不払いが直ちに解除に結びつくわけではありません。

更新料の合意の経緯、不払いの態様などに照らして、信頼関係が破壊されたといえる場合に解除が認められます。

上記の判例のケースは、違反行為を不問にする趣旨も含まれており、単に更新料が不払いだからといって解除を肯定したわけではありません。

当事者にとって、更新料がどのような趣旨のものであったのかを含めて、個別具体的に解除の可否が判断されます。

「更新料の不払いがあれば解除できる。」というような単純な話ではないことに注意したいですね。

第5 (参考・余談)更新料についての考察

1 更新料の歴史

更新料は、地価が値上がりしていた時代に、地価の高騰に地代の増額が追い付かない一方、借地権を消滅させることができない地主の不満から生まれた社会現象といわれます。

バブル経済崩壊後は、地価の下落、経済不況の相乗効果によって、借地人は更新料を支払わない法定更新を選択する傾向が強くなったようです。

更新料のこのような歴史的経緯から考えると、右肩上がりの経済と地価の上昇があったことによる制度ということができるでしょう。

そうすると、今日における更新料の存在意義は、改めて問われても良いように考えています。

2 更新料の法的性質

更新料の法的性質については、①賃料の前払い又は後払い、②権利金の目減りを補充するもの、③異議権放棄の対価、④明渡請求の回避等の安心料、⑤単なる慣行による贈与、など様々な考え方があります。

端的にいえば、借地関係の継続に対する調整金といえますので、問題となるケースごとにどのような調整金を支払うことが当事者に衡平となるか、という視点で考察されるべきです。

3 適正な更新料とは?

借地人の視点からすると、更新時の事情によって異なるように思われます。

たとえば、地主に正当事由がなく、法定更新しても更新後の法定存続期間中に建物が朽廃するおそれがない場合には、借地人にとっては更新料を支払う合理的理由を見出し難く、更新料はいわば地主に対する贈与ともいえそうです。

これに対して、法定更新すると更新後の法定存続期間中に建物が朽廃するおそれがある場合、建物が朽廃する前に建物の増改築、再築する場合に地主に支払われるべき承諾料を基準として更新料を考えるべきでしょう。

同様に、地主に更新拒絶の正当事由がありそうな場合には、実質的には更新料の支払いが地主の異議権を放棄させることになりますので、更新料は異議権放棄の対価相当額を基準と考えるべきでしょう。

このような場面を想定しながら更新料の支払いやその金額を考察してみると、更新料の相場とされるものがあるとはいえ、借地関係の継続に対する調整金として個別事情に基づいて算定を行っていく方が、より当事者の衡平にも適っているものと考えています。

もっとも、更新時の事情に応じた算定方法を強調すると、更新料算定の明確性の要請を後退させることになってしまいますので、妥協点としての「更新料の相場」は、存在価値を見出すことができそうです。

第6 借地権のトラブル防止に弁護士を活用する

1 弁護士へのご相談

更新料が問題となる典型的な場面は、地主に相続が発生し、これまで請求しなかったのに、子どもの代になって更新料を請求しようとするケースがあります。

このような場合、法律的な回答としては契約書に更新料支払特約がない以上、借地人は支払う必要がありません。

もっとも、地主と合意できずに法定更新されると、更新後の借地契約書が作成されないことになります。

そうすると、法律論からは離れますが、借地人が今後の売却を考えているような場合には、借地権付き建物を購入しようとする人が敬遠することも想定できます。

そのため、更新料を支払うことで、売却に備えた付加価値を高めるという判断も検討できます。

このように、更新料は、法律的にも難しい判断が迫られますが、法律論から離れた検討も要求される、非常に複雑な問題と言えます。

借地人にとっても、地主にとっても、双方にとって無用な紛争を防止するために、できる限りの対策を講じておきたいところです。

トラブル防止の観点からも、専門家へ相談されることを、ぜひご検討ください。

2 弁護士費用(借地権トラブル)の目安

ご依頼いただく際には、必ず見積りいたします。

事件内容、ご依頼内容が増えない限り、予測不能な費用が発生することはございません。

初回相談料

1時間以内 1万1,000円(税込)

交渉などの費用(目安)

借地非訟事件の場合

地代の増減額交渉

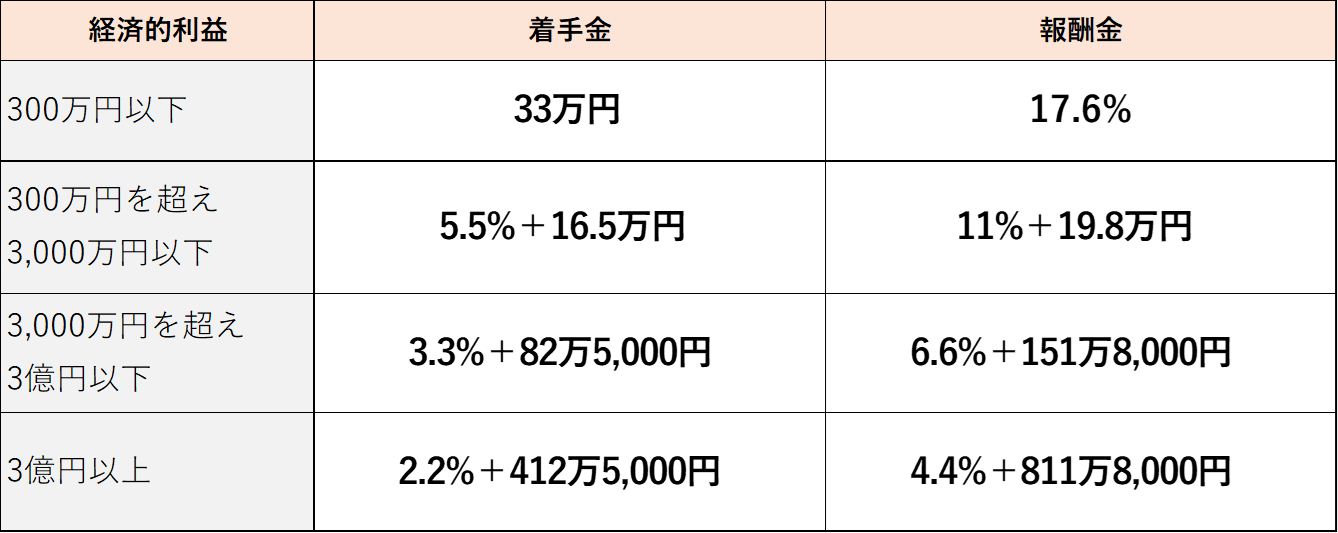

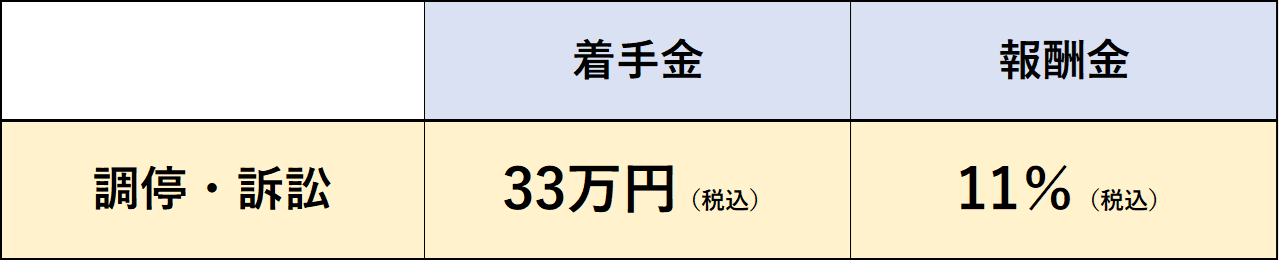

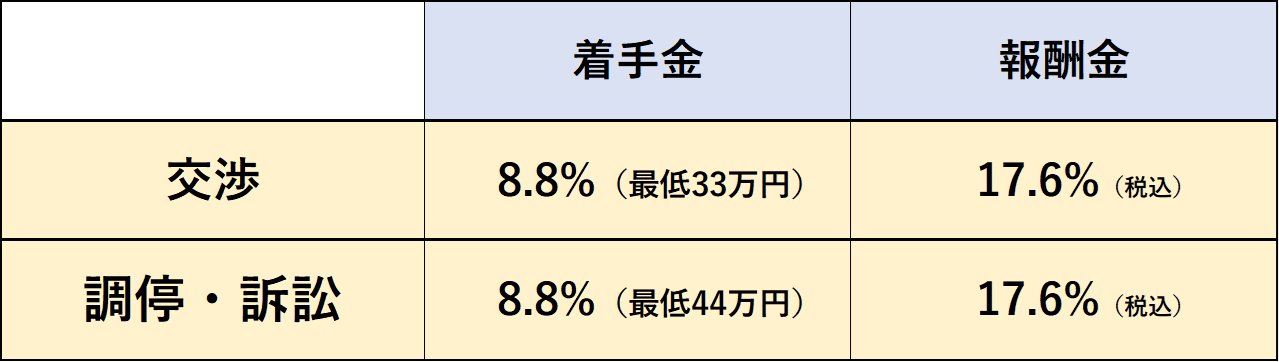

「経済的利益」(=増減額分の7年分の額)に以下の割合を乗じて算定します。

土地明渡し

「経済的利益」(=固定資産税評価に2分の1を乗じたもの)に以下の割合を乗じて算定します。

3 ご不安な方へ|よくいただくご質問

-

まだ地主と具体的に揉めているわけではありません。

こんな段階で相談しても良いのでしょうか? -

もちろん、大丈夫です。

トラブルが大きくなる前にご相談いただくことで、交渉が有利に進んだり、穏便な解決に繋がったりするケースは多くあります。

将来起こりうるトラブルの予防策についてアドバイスも可能です。

「ちょっと気になる」という段階で、ぜひお気軽にご相談ください。

-

法律相談は有料とのことですが、相談だけでも価値はありますか?

また、必ず依頼しないといけませんか? -

私たちは「不合理な現実に抗う人にどこまでも寄り添う」ことを理念としています。

だからこそ、本当に困り、解決への一歩を真剣に踏み出そうとされている方と、深く向き合いたいと考えています。

有料相談とさせていただくことで、お客様のためだけに時間を確保し、ありきたりの一般論ではない、あなたのための具体的な解決策を共に考え抜くことをお約束します。

もちろん、ご相談後に依頼を強要することはございません。安心して、あなたの状況をお聞かせください。

-

弁護士費用は、最終的に総額でいくらくらいになりますか?

-

基本的には、ホームページに記載している料金です。

ただ、費用は、ご依頼いただく内容(交渉、調停、訴訟など)や、得られた経済的利益によって変動します。

ご相談いただいた際に、事案の見通しと共に、費用の総額がどのくらいになるかの見積もりを必ずご提示いたします。

ご納得いただけないまま手続きを進めることはありませんので、ご安心ください。

-

借地人(or地主)とは感情的にこじれています。

もう顔を合わせたくないのですが、可能ですか? -

はい、可能です。

ご依頼いただいた後は、借地人(or地主)との交渉や連絡はすべて弁護士が窓口となります。

ご依頼者様が借地人(or地主)と直接顔を合わせたり、話したりする必要は基本的にありません。

精神的なご負担も大きく軽減できると思います。

-

解決までには、どれくらいの期間がかかりますか?

-

事案によりますが、交渉で解決する場合は3ヶ月~半年程度、調停や訴訟に移行した場合は1年~1年半程度が一つの目安となります。

ご相談いただいた際に、事案の見通しと併せて、解決までの大まかなスケジュール感もお伝えいたします。

ただ、相手がいることでもありますので、想定期間については、当初の見込みより大きくずれてしまうこともあり得ます。

この点はご了承いただけましたらと存じます。

-

相談方法を教えてください。

-

以下のいずれかの方法でご相談を承っております。

- オンライン相談(Google Meetなどを利用します)

- ご来所による対面相談

※正確な状況をお伺いするため、恐れ入りますが、お電話やメールのみでのご相談は承っておりません。

-

遠方に住んでいるのですが、相談や依頼は可能ですか?

-

はい、可能です。お電話やオンライン会議システム(Zoomなど)を利用したご相談にも対応し、事件対応も全国対応しております。

これまでにも、北は札幌市から、南は那覇市や宮古島市まで、遠方のお客様からのご相談・ご依頼実績がございます。

-

相談の際、どのような資料を準備すればよいですか?

-

必須ではありませんが、以下の資料をお持ちいただくと相談がスムーズです。

- 売買契約書

- 重要事項説明書

- 物件の図面、パンフレット

- トラブルの内容がわかるもの(写真、メール、相手方からの通知書など)

- 経緯をまとめたメモ(時系列で何があったか)

-

不動産業を営んでいます。 不動産実務に詳しい顧問弁護士を探しています。

どのようなサービス(プラン)がありますか? -

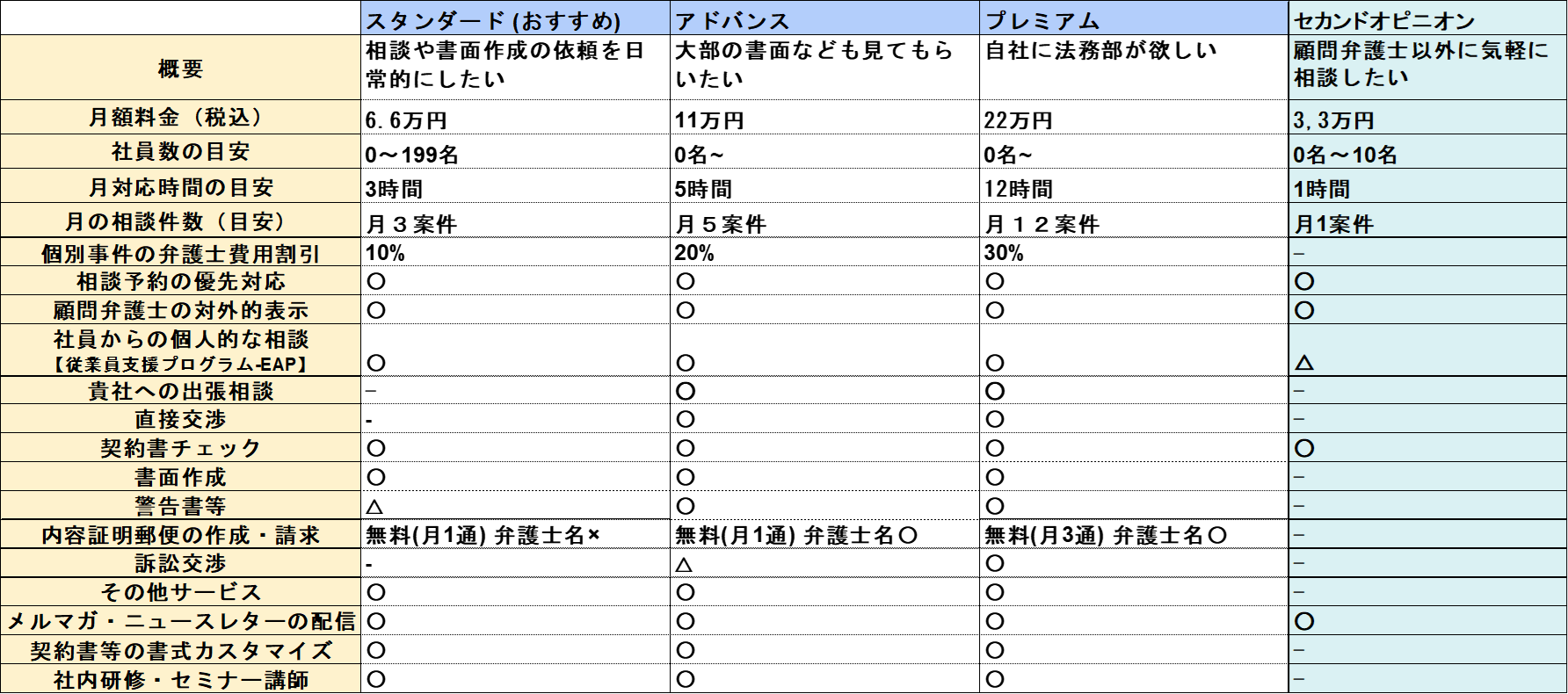

当事務所は、不動産業者様向けの顧問サービスに特に力を入れております。

日々の契約書チェックやクレームの初期対応など、貴社のリスク管理を法務面からサポートします。顧問サービスは、以下のメニューをご用意しております。

プランに関するご相談やお見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。(より詳しく⇒)「顧問サービス紹介ページ」

-

他の事務所にも相談したのですが、セカンドオピニオンとして話を聞いてもらうことはできますか?

-

もちろん歓迎いたします。

借地権問題は弁護士によって方針や見解が異なることもございます。

他の弁護士の意見を聞いてみたいという場合も、守秘義務を厳守いたしますので、安心してご相談ください。

4 お気軽にご相談ください

【ご相談・お問い合わせフォーム】

借地権トラブルは、

弁護士が解決できます!

借地権は、地主にとっては大切な資産であり、借地人にとっては生活の基盤です。

だからこそ、一度トラブルになると感情的な対立も深くなりがちです。

私たちは、法律の専門家であると同時に、お客様と「ともに戦う」パートナーです。

複雑な問題を整理し、法的な見通しを分かりやすくご説明します。

アクセス

- 所在地

東京都文京区後楽2-3-11

ニューグローリビル3階 - 都営大江戸線「飯田橋駅」C3出口 徒歩4分

JR「飯田橋駅」東口 徒歩6分

東京メトロ「飯田橋駅」A1出口 徒歩6分 - 東京メトロ「後楽園駅」出口1 徒歩10分

JR「水道橋駅」西口 徒歩13分

都営三田線「水道橋駅」A2出口 徒歩13分 - 営業時間

平日9:00~18:00 / 土日祝定休

メールマガジンのご登録

メールマガジンを発行しています、ぜひご登録ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター