共益費とは、共用部分の維持管理のために必要な費用をいいます。

ただ、実際には賃料と明確な区別もなく、極めて大雑把に定めている賃貸人も多いと思います。

【よくある賃貸人の賃料と共益費の決め方】

結局は総額いくらにするかが問題なのだから、共益費込みの賃料として、「賃料〇〇万円(共益費込)」として募集をしよう。

賃料を安く見せた方が、募集条件の検索に引っ掛かりやすいので、共益費は高めに設定して賃料を安くしておこう。

確かに、共益費は法律に根拠のある概念ではありませんので、一義的な定義はありません。

しかし、共益費が賃料と区別されるのは、相応の理由があります。

この記事では、共益費について、賃料との違いを中心により詳しく解説しながら、トラブルとなりやすい電気料金の問題を解説します。

第1 共益費の法的性質とは?賃料との違いは?

1 共益費の内容

共益費は、共用部分の維持管理のために必要な費用をいいます。

共益費は、「管理費」と呼ばれることもありますが、同じものです。

共益費は、共用通路やエントランス、エレベーターなどの各賃借人が共同で利用する部分についての維持管理に必要な費用で、具体的には、水道光熱費、清掃費、電灯の交換費用、エレベーターのメンテナンス費などをいいます。

なお、借地契約では、土地所有者が契約後の土地を維持管理することは想定されませんので、共益費は借地契約では出てきません。

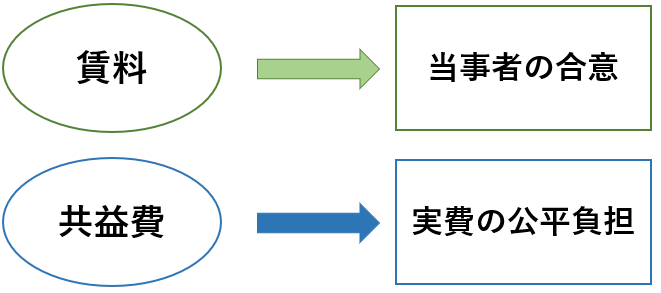

2 共益費と賃料の違い

賃料は、相場より高くとも安くとも、当事者の合意によって自由に決められます。

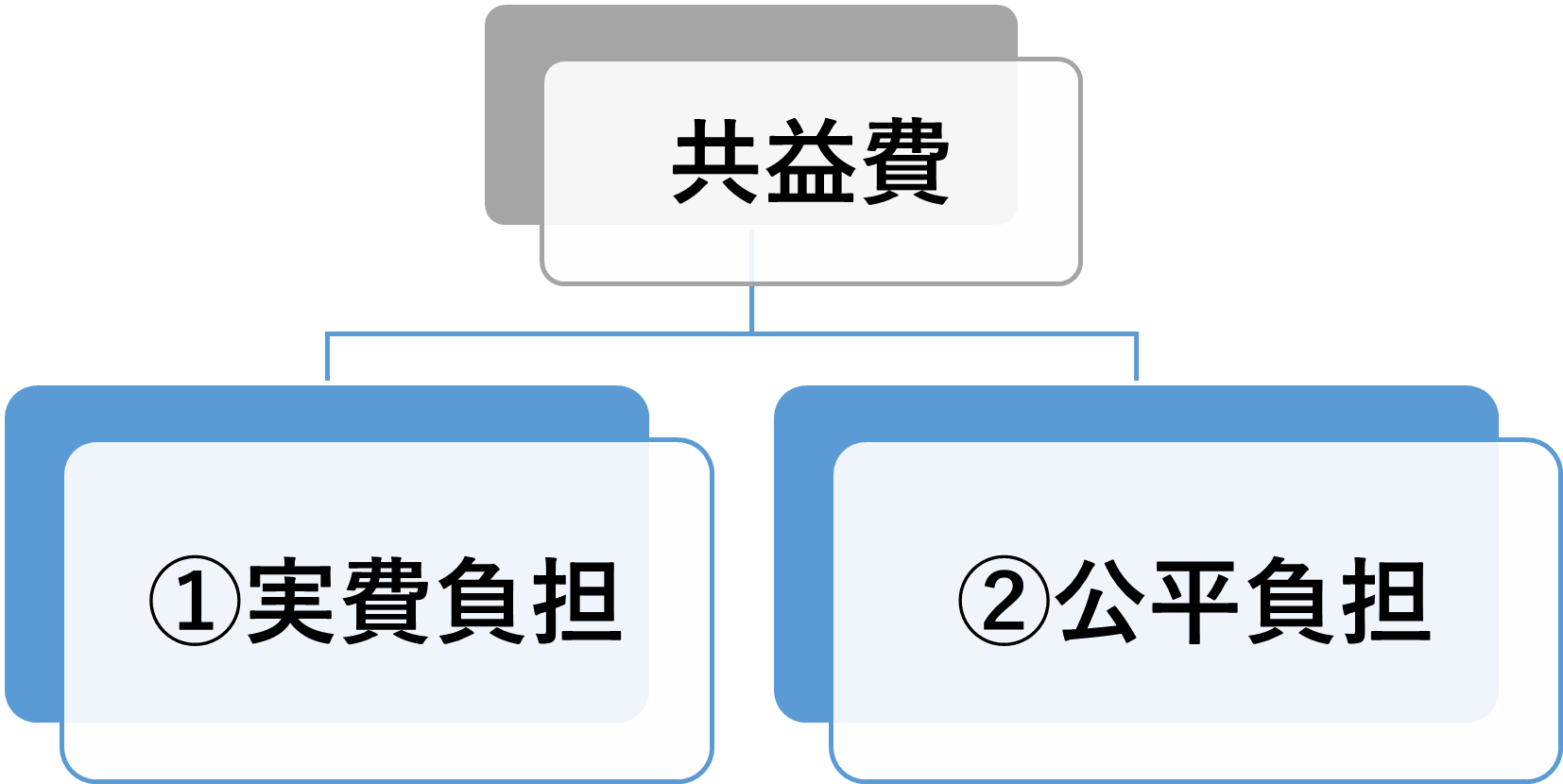

これに対して共益費は、共用部分の維持管理に必要な実費をベースにして算定され、各賃借人にとって公平な算定方法によって負担をすることが求められます。

3 共益費の法的性格

民法上に、直接定めた規定は存在しません。

つまり、契約自由の原則の下、当事者間における約定(合意)がその法的根拠となります。

裏返していえば、共益費支払の特約(合意)がなければ、賃借人に共益費を請求することはできません。

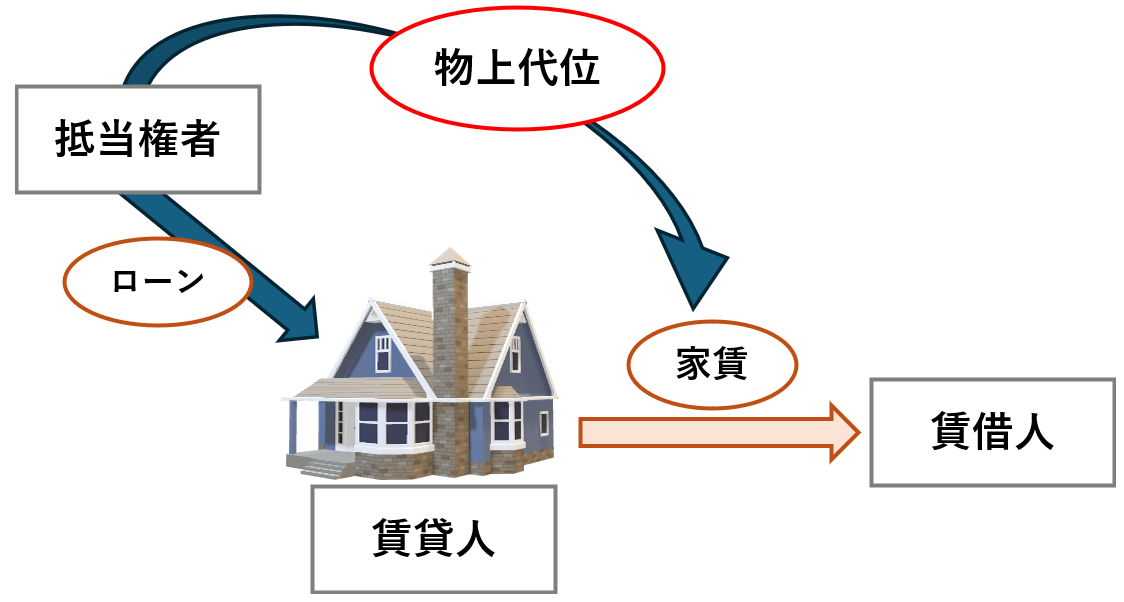

4 共益費と物上代位

物上代位とは、抵当権者が、担保目的物について、当該担保目的物の所有者が、第三者から得られる金銭その他の代替物に対して、取得できる制度を言います。

Question

共益費が、実質賃料と同視できるのであれば、共益費も物上代位による対象となるのでしょうか?

物上代位は、賃料だけでなく共益費も及ぶか?

(結論)

共益費は対象外です。⇒ 賃料と異なり、物上代位は及びません。

(理由)

共益費は、建物の維持管理のために支払われる費用です。

そのため、建物の価値代替物である賃料とは性格を異にすること、また、建物の維持管理費に充てるべき金員まで差押さえの対象となれば、建物の維持管理が不可能になり、他の賃借人にも多大の迷惑を及ぼすことになり、建物の実際の価値も大幅に減価することになるため、そのような事態を避ける必要性が高いことがあげられます(東京地判平成16年7月22日)。

抵当権者より物上代位による賃料差押という事態を想定したときは、建物の維持管理に必要な費用を確保するために、共益費に関する合意をしておく必要性は高いといえます。

5 共益費の増減請求

共益費の増減請求は、両当事者が共益費をどのようなものとして合意したのかによって考え方が変わってきます。

第2の賃料として考える場合には、当然に増減請求が肯定されます(借地借家法32条1項)。

また、賃料とは別の費目、算定方法、負担割合等が定められている場合は、その合意内容次第となります。

つまり、賃料の増減に伴って当然に共益費も増減されるものではありません。

たとえば委託清掃料などの実費が増額となった場合には、各賃借人の負担もそれに応じて増額となることは認められます。

賃料と共益費の内訳を示さずに一体として〇〇万円としてる場合には、第2の賃料として、増減請求できます。

賃料とは別に共益費として〇〇万円としている場合には、賃料が増額されても連動して増額されるものではなく、委託料の増額など、実費の値上げがなければ、増額できません。

6 共益費の理屈と実際の運用

共益費は、これまでの説明のように建物の維持管理に必要な実費をベースにして、賃借人間で公平に負担されるものです。

もっとも、実際の賃貸借契約においては、実際の共用部分の維持管理の費用に対応するという関係がなく、その内訳も示されないという実態も多くあるものと思います。

たとえば、賃料を安く見せるための方策として、賃料と共益費(定額)を分けて記載したり、逆に増額請求をしやすくするために共益費を賃料に一本化している場合など、賃貸人の裁量により様々です。

共益費は、賃料と異なり、法律に明確な定めが置かれている概念ではありません。

当事者がどのようなものとして共益費を認識して定めたかによって、問題解決のアプローチも異なっているのが実情なのだろうと考えています。

第2 電気料金の支払いをめぐるトラブル

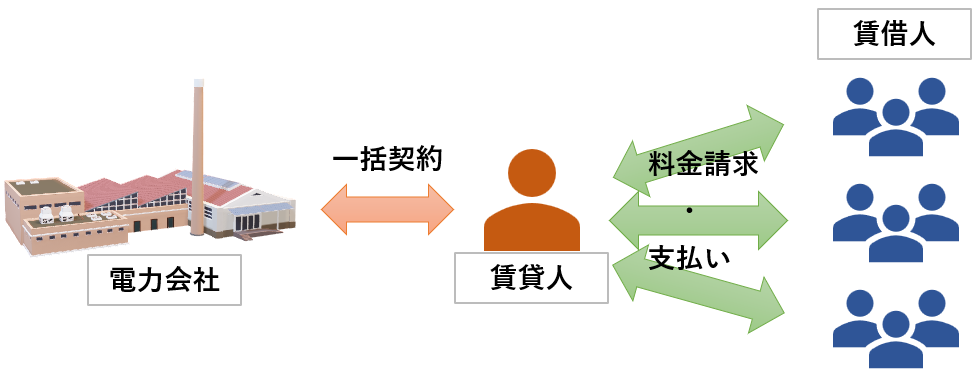

1 一般的な支払い方法(オフィスビルの一括受電方式)

多くのビルでは、ビル賃貸人が電力会社と一括して契約を締結し、ビル賃貸人が電力会社に基本料金と従量料金を支払い、高圧電力の供給を受けます。

この場合、ビル賃貸人は、キュービクルを利用して電力を降圧します。

ビル賃貸人は、キュービクルの減価償却費、設備の維持費用が発生し、電気保安協会への保安業務委託が義務付けられます。

ビル賃貸人は、各賃借人に高圧後の電力を供給し、賃借人は使用料に応じた電気料金を支払います。

ただ、多くの賃貸借において、計算方法の取決めがなされていない、もしくは曖昧な記載しかなされていません。

そのため、電気料金をめぐるトラブルは、意外と少なくありません。

2 基本的な考え方 ~ 契約書に従い、賃貸人に裁量が認められる

賃借人の電気料金の算定にあたっては、分担方法や一定程度の手数料を付加することなど、賃貸人に裁量が認められています。

ただし、その内容が契約書に明記されていないと、当事者間での合意が存在しないとして、賃貸人の請求が認められない場面も多くあります。

具体的な裁判例を概観してみましょう。

3 裁判例の概観 ~肯定も否定もある

賃貸人(オーナー)の主張を認めた裁判例

- 本件条項には、被告(賃借人)が原告(賃貸人)に支払うべき電気料について、その課金方法や計算方法に関する記載はないこと、ほかに、その点について、本件賃貸借契約締結の際に原被告間で具体的な取り決めがされた様子はうかがわれないことを考慮すると、特段、不合理なものでない限り、基本的には原告に委ねられたものと解するのが相当である。

本件条項に定められた付加使用料の費目が、電気料とされていることからすれば、その課金方法や計算方法が基本的には原告に委ねられていると解するとしても、原告が各賃借人に請求できる金額は、本件ビル全体についてBに支払う電気料に加えて、キュービクルにより降圧して各賃貸部分に電力を供給するため、合理的に必要と考えられる程度の諸経費を考慮した金額を基準にすべきものと解するのが相当である。

なお、減価償却費を諸経費に含めるのは不当としています。

⇒電気料は原告(賃貸人)又は原告の指定する者の計算によるとする本件契約は、特段、不合理なものではなく、原告の被告に対する各月の請求額は、その単価を1kwh当たり25円として計算する限度で、裁量の範囲を逸脱していない(東京地判平成24年3月16日)。 - (ビルの区分所有者が管理会社に電気料金の計算方法について過払いとして返還請求を求めた事案)管理会社の担当者が東京電力に確認したところ、東京電力は、1棟の建物の中の基本料金の配分の方法については、使用量、トランス容量、面積等により按分する方法があり、それぞれ長短がある旨、基本料金は容量により支払うものなので、トランス容量により基本料金を按分するのは不適切ではない旨回答したことが認められるから、基本料金をトランス容量で按分したのは不合理であったとはいえない。

全体の管理者は、東京電力と電気供給契約を締結し、電気料金の支払いに関する事務を行うとともに、受変電設備を所有し、その維持管理を行っていたことが認められるから、区分所有者に対して請求する際の単価を東京電力の単価より高く設定し、結果的に□□区分所有者全体で年間約20万円の負担増となっていることが不合理とまではいえない(東京地判平成28年12月27日)。

賃借人の主張を認めた裁判例

- 本件賃貸借契約締結の際に作成された契約書には、「貸室内に設置した諸設備の使用に係る電気・ガス・水道及び電話等の諸費用は乙(被告)が負担とする。」との記載があるが、これだけでは、原告が××協会に委託している電気設備の保守点検、検針等の業務の費用が、上記「諸費用」の中に含まれることは必ずしも明らかではない。

賃貸借契約書の記載から、直ちに、原告と被告との間において、被告が本件委託費(その一部)を負担するとの合意が成立したと認定するのは、困難であり、本件委託費を被告に負担させるためには、別途、原告と被告との間において明示的な合意が必要であるというべきである。

⇒ 建物の賃貸借契約書に「貸室内に設置した諸設備の使用に係る電気、ガス、水道および電話等の諸費用は賃借人負担する」との記載がある場合、電気設備の保守点検、検針等の業務の費用は諸費用の中に含まれないと判断しました(東京地判平成17年9月2日)。 - 賃借人としても、特段の説明がない限り、電気料金の支払に当たり、自己の使用した電気料金の実額を負担するものと認識しているのが通常である。

したがって、賃貸人と賃借人の間で、上記費用について、賃料等とは別に賃借人が負担する旨の合意をしたなどの特段の事情がない限り、賃貸人が賃借人から徴収できる電気料金は、賃借人の電気使用量に係る実額に限られるというべきである。

賃借人は「電気料」を負担するものと規定されているところ、「電気料」という文言は、その一般的な理解として、電気を使用した対価として電力会社に対して支払うべき料金を指すもの、すなわち、賃借人の電気使用量に係る実額を指すものと理解するのが自然である。

⇒ 本件貸室へ電気を供給するための設備や管理のための費用について、賃料等とは別に賃借人が負担する旨の合意があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人が賃借人から徴収できる電気料金は賃借人の電気使用量の実額に限られるとし、本件では特段の事情をうかがわせる証拠はないことから、原告が被告に支払うべき電気料金は本件実費であるとし、支払済の電気料金と本件実費の差額分の支払請求を認容しました(東京地判平成29年9月13日)。 - 本件条項には、被告会社が原告に支払うべき電気料金について、その課金方法や計算方法に関する記載はないこと、ほかに、その点について、本件賃貸借契約締結の際及びその後に、賃貸人と被告会社との間で具体的な取り決めがされた様子はうかがわれないことを考慮すると、本件条項によって被告会社が負担すべき電気料金の額は、本件一括供給部分について東京電力が請求する電気料金に加えて、キュービクルにより降圧して各賃貸部分に電力を供給するため、合理的に必要と考えられ、かつ、賃借人の負担とすることが相当と認められる程度の諸経費を加算した額に、本件賃貸部分の使用電力量が本件一括供給部分全体の使用電力量に占める割合を乗じる計算方法によって算定するのが相当である。

その他のキュービクルの維持管理費用、減価償却費及び交換費は、キュービクルが賃貸目的物である本件ビルに付帯する設備であることから、本来賃貸人において負担すべきものであり、また、金利リスク及び空室リスクも、本来賃貸人において負担すべきものである。

⇒ 本件契約条項は、賃借人が負担すべき電気料金の算定を賃貸人の計算に委ねる趣旨のものではないとして、賃貸人の電気料金支払請求を棄却し、賃借人の電気料金過払の請求を認容しました(東京地判平成27年2月27日)。 - 賃借人の貸室使用に関して生じる、電気、ガス、水道料金、建物の共用部分についての電力照明、町会費等を賃借人の負担とする本件電気条項は、その文言からして、賃借人が同各料金等を負担すべきことを定めたにとどまり、具体的にいかなる基準、方法によって原告が負担すべきかについて定めたものとは認められない。

複数の賃借人が存在する共同ビルにつき、電力会社から一括して賃貸人に対して電気料金が請求される場合、基本料金及び電力量料金をいかに各賃借人に配分するかは複数の方式があり、必ずしも定まった方法があるものではないことが認められる。

原告一覧表の計算方式も、被告一覧表の計算方式も、いずれも合理的なものと認められる。

このように、算定方式について当事者間に合意がなく、原告及び被告のいずれの算定方式も合理的である以上、不当利得を請求されている賃貸人の主張を上記の限度で採用し、賃貸人が本来取得すべきであった電力料金を算出するのが相当である。

(賃貸人は)実際には2円から5円を付加して請求していた旨主張するが、賃貸人が賃借人に対し算出された単価に2円から5円を付加して請求していたことを伝えていたことを認めるに足りる証拠がなく、その他2円から5円を付加して請求する旨の合意が成立していたことを認めるに足りる証拠はない。

当事者間で合意がない場合には、コンデンサーや子メーターの交換に費用を要するからといって、算出された単価に2円を付加して請求することはできないというべきであるから、この点に関する賃貸人の主張に理由はなく、算出された単価そのものを基礎とすべきである(東京地判平成17年9月16日)。

4 まとめ(オーナ・テナント共に気をつけること)

共益費などの請求根拠は、「当事者間での合意 ⇒ 契約書の存在」によって成立します。

賃貸人に一定程度の裁量はありますが、賃借人に共益費(電気料等)を負担させるには、賃借人の同意があったことを立証する必要があります。

契約書の定めが合理的か(賃貸人の裁量を逸脱していないか?)という争いは評価が伴うため、紛争リスクはどうしても生じ得ます。

しかし、契約締結の際の説明により、大半のトラブルは防止できるように考えています。

第3 建物賃貸借(借家)契約を弁護士に法律相談する

1 賃貸借のトラブルを弁護士に相談する

「賃料」は法文に登場します(民法601条など)。

しかし、「共益費」は法文には出てきません。

そのため、当事者間でいかなる合意がなされたのか、が極めて重要です。

電気料金をめぐる裁判例で示されているように、賃貸人に一定の裁量は認められているものの、契約書の定め方が曖昧なままだと、賃借人が合意をしていないと判断されるケースがあります。

余計なトラブルを生まないためにも、賃貸人も賃借人も、契約締結段階において確認すべき重要性が特に高いものといえます。

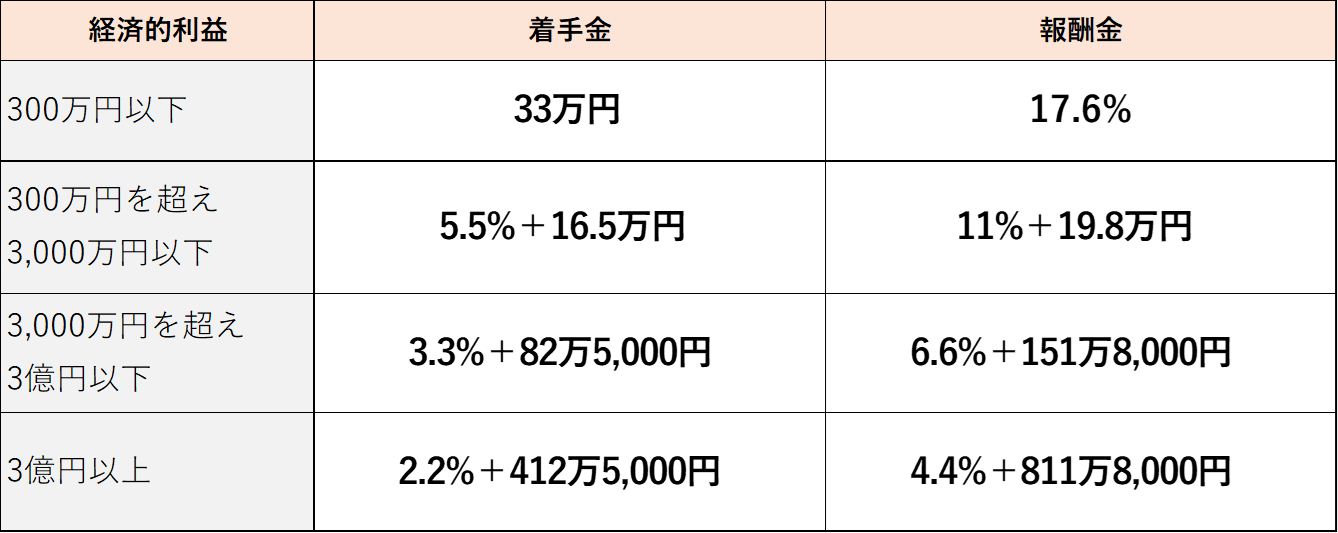

2 当事務所の弁護士費用と法律相談ご予約フォーム

法律相談:ご予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

委託先コールセンター

委託先コールセンター