敷金は、借主が、賃貸借契約に基づく金銭の支払いをしないときに、貸主が引当てとする預り金をいいます。

敷金については、民法622条の2において、明文化されています。

これに対して、保証金、礼金、権利金は法律に規定されていない言葉です。

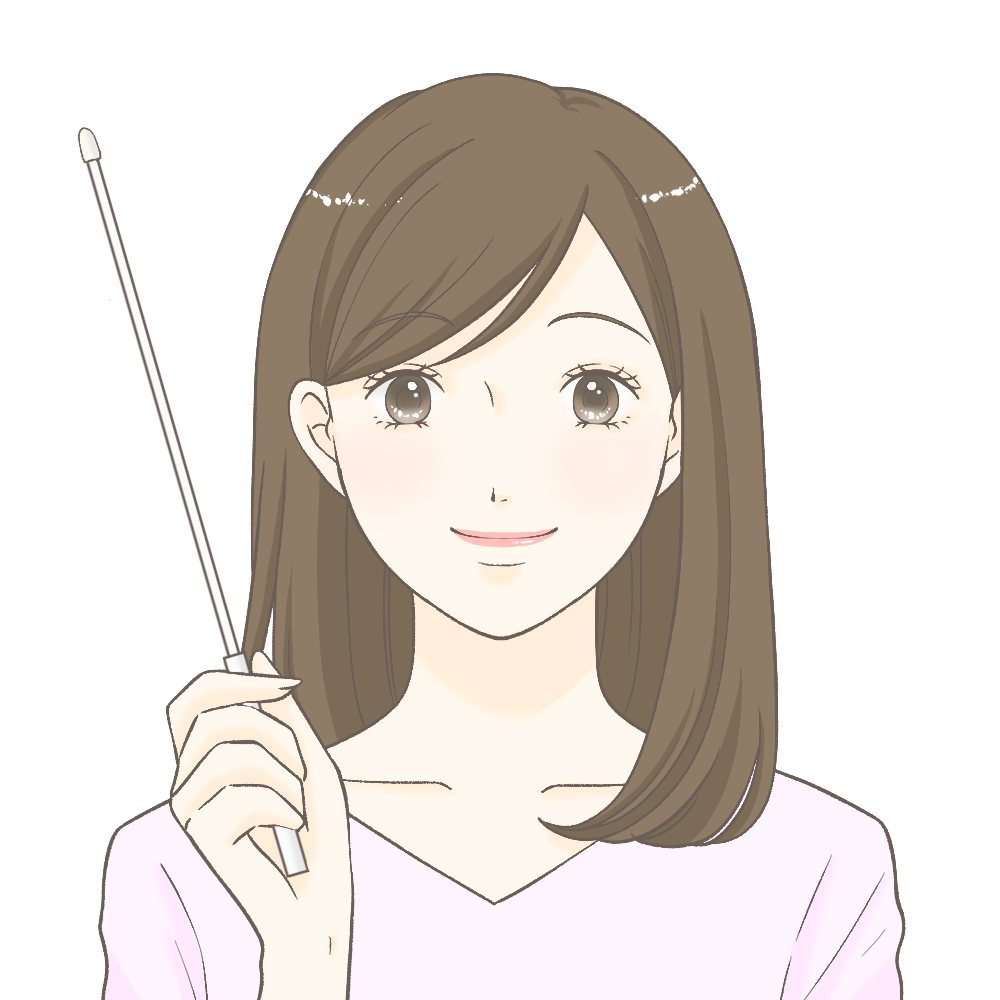

大雑把には、敷金≒保証金で、賃貸借契約が終了した後に、全部または一部が返ってきます。

これに対して、礼金≒権利金で、賃料の前払いや場所的対価・賃借権設定の対価として支払うもので、基本的に賃借人には返還されません。

敷金は、2020年の民法改正により明文化されましたが、礼金や保証金など、明確な定義が規定されていません。

そのため、類型的にトラブルが起こりやすいです。

特に当事者(賃貸人・賃借人)の変更がある場合には、要注意です。

この記事では、敷金を中心として、法的性質や起こりやすいトラブルを解説します。

第1 敷金、保証金、権利金、礼金、建設協力金とは?

1 敷金とは

敷金とは、賃貸借契約において賃借人が負担する債務の担保として、賃借人が賃貸人に交付する金銭です(民法622条の2第1号に規定されています)。

敷金は、賃料の不払いや原状回復費用などに充当され、残額があれば賃借人に返還されます(遅延損害金や違約金など、賃借人のあらゆる債務に充当可能です)。

敷金の返還時期は、契約が終了して賃借人が明渡しを完了した時とされます。

明渡しによって発生する返還請求権のため、賃料の滞納があった場合に、賃借人の方から賃貸借契約継続中に敷金から充当するように求めることはできません(まだ明渡しが完了しておらず、賃借人は敷金を請求できないため、相殺を求めることができません)。

✍ 賃料の滞納と債務不履行解除

賃料の滞納があった場合に、「賃料滞納分は、敷金から充当してください(敷金と相殺してください)」という賃借人の主張は、法律的に成り立ちません。

「敷金から支払う」と言って賃料を支払わなければ、賃料不払いとして債務不履行解除されます。

なお、敷金は無利息のため、明渡し前の段階では、賃貸人が敷金から充当するメリットは、ほとんどありません。

第四款 敷金

🔗e-Gov法令検索「民法」

第622条の2

賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。

二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。

2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

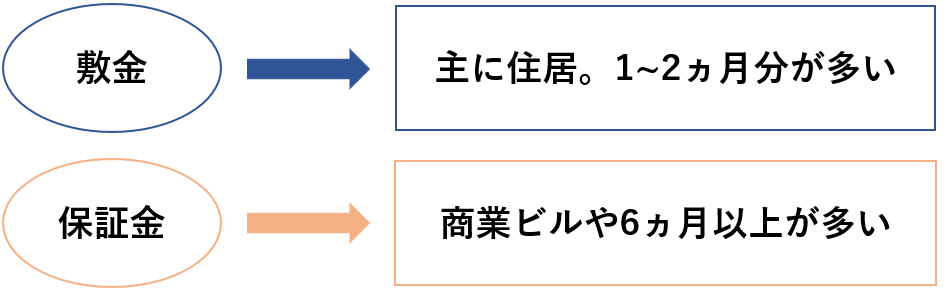

2 保証金とは

保証金に定義はあるか?

保証金は、賃貸人が無利息で自由に運用する目的で賃借人が賃貸人に預託するお金をいい、一定の期間経過後に全部または一部を返還するものをいいます。

敷金が民法に規定されているのに対し、保証金をはじめ、権利金、礼金、建設協力金等は明確な定義が定められていません。

そのため、これらの性質を判断するには、契約書の規定や、当事者のやり取り、賃貸建物の性状、保証金の額(賃料の何倍か)、敷金や権利金の交付の有無、建物の建築時期と金員の交付時期、近隣の保証金の相場や慣行等を総合的に考慮して判断されます。

保証金、権利金、礼金など、法律に定義がありません。

どのような趣旨として扱うのか、どうして償却されるのか等、少なくとも契約書には明確に定めておきたいですね。

保証金=敷金と同様な意味で使われることが多い

保証金には、返還不要な権利金の性質を有するものや、返還を要する貸金や建設協力金の性質を有するものなど様々です。

多くの場合は、オフィスビルの賃貸借契約を中心に、敷金のことを「保証金」と呼んでおり、この場合は敷金と同様に考えて差し支えありません。

敷金と比べて高額(目安として月額賃料の6ヵ月以上など)なものや、オフィスビルでの担保金を、敷金より「保証金」と呼ぶ傾向が見受けられるように思います。

(参考)保証金の名前の由来

もともと保証金とは、建設協力金から発生したようです。

日本経済の復興や高度成長により、ビルを建設する側(賃貸人)で独自に建築資金の調達ができるようになると、ビルが完成した後に特定部分を「賃貸」することを「保証」することが少なくなってきました。

ただ、その際の「保証」金の名称がそのまま残り、現在でも「保証金」として利用されています。

3 権利金とは

権利金とは、営業上の利益や場所的利益の対価、賃料の一部前払い、賃借権に譲渡性を付加する対価の趣旨でなされる金銭の授受をいいます。

一般的に、賃借人へ返還されません。

ただ、期間満了前に早期に賃貸借契約が終了した場合には、一部の返還義務が認定されることがあります。

たとえば、賃料・敷金とは別に、場所的対価として50万円を差し入れた事案(靖国神社前の大通りの建物を喫茶店経営のために賃借した裁判例)では、「権利金は期間の長短がその額に影響するものであり、一応約定の全期間に対する対価であるものと考えられるので、期間の途中賃借人の一方的都合によって、契約が終了した場合には、特段の事情のないかぎり、支払われた権利金のうち、・・・一定額を控除した額につき返還義務がある」(東京地判昭和44年5月21日)と判示したものがあります。

基本的に、礼金や権利金は返還をする必要がありません。

ただ、絶対に返還不要というわけではない点を理解しておきましょう。

4 礼金とは

礼金は、賃貸借契約設定の謝礼の趣旨で授受されるもので、権利金と同様に賃借人に返還されません。

一般に、礼金が住居、権利金が事業用に使われています(ほぼ同じ意味に用いられています)。

礼金は、契約締結の謝礼、賃料の前払いの性質から、法律的にも有効な契約とされます。

しかし、あまりに高額な場合には、消費者契約法10条に違反して無効と判断される可能性はあります。

5 建設協力金とは

建設協力金とは、建物の建築にあたって賃借予定者が土地所有者に対して建築資金として金銭の貸付を行うものをいいます(法律的には貸金として扱われます)。

典型的なものは、賃借人の意向に沿った建物を建築し、中途解約禁止条項をつけた20年程度の長期間にわたる建物賃貸借契約を結びます。

そして、賃料の一部を、建設協力金の返還として相殺していきます(相殺により、額面では通常より安価な賃料になります)。

賃貸人にとっては、当初の20年間は手取り賃料が少なくなりますが、賃料収入が保証されます。

そして、借り入れるより経済的に、20年後には建物を手にできるメリットがあります。

一方、賃借人にとっても、経費として処理できる賃料の支払いで、自身の意向に沿った建物で長期にわたり商売を行うことが可能になります。

第2 敷金・保証金をめぐるトラブル

1 敷金・保証金をめぐるトラブルの類型

敷金・保証金をめぐるトラブルでは、まず賃借人の原状回復義務と共に、敷金・保証金の返還の範囲をめぐる紛争があります。

居住用の賃貸借契約については、原状回復義務の範囲についてガイドラインが定められましたので、一定の解決が図られています。

(参考)🔗「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再訂版:国土交通省)

2 返還の時期をめぐる紛争

敷金の返還に猶予期間を設ける特約があります。

たとえば、「明渡後、次のテナントが決まるまでの間は返還しない」などが挙げられます。

これは、賃貸人にとって、新たな敷金を預かることで、自らの懐を痛めることなく旧賃借人に敷金を返還できるなどのメリットがあります。

もっとも、裁判例において、通常必要とされる期間(6~12ヵ月)後には返還する契約と解釈されることが多く、時期的な限界があります。

3 当事者の交代がある場合

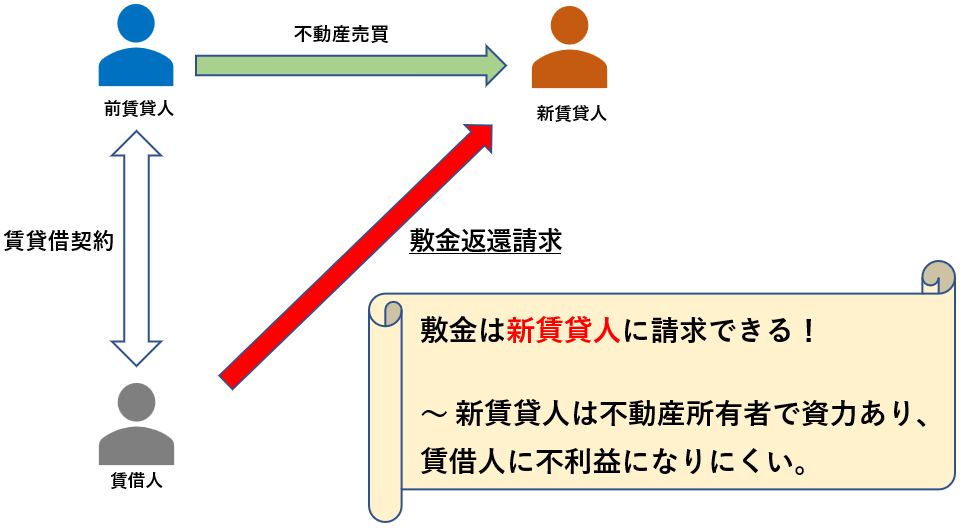

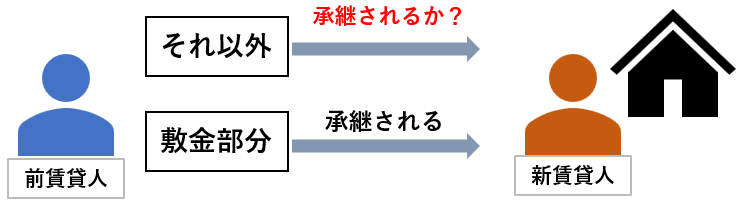

賃貸人が交代(建物所有権が移転)した場合

敷金は、賃貸借契約とは別個の契約ではありますが、賃貸借契約と一緒に移転します。

建物の売買によって賃貸人(建物所有者)が代わった場合には、敷金・保証金は新賃貸人(新所有者)に受け継がれます。

新旧の建物所有者(賃貸人)を比べた場合、新たに不動産を購入する新賃貸人の方が、相対的に経済力があると類型的に考えられますので、敷金・保証金を承継させても、賃借人に不利益にはならないと考えられるからです。

なお、賃料に未払いがあれば、敷金に当然充当され、残額部分が新所有者に承継されます(最判昭和44年7月17日)。

【関連記事】あわせて読みたい

賃貸人の交代(改正民法605条の2)賃貸借の家賃・敷金の関係は?高額な敷金・保証金が差し入れられている場合

高額な預け入れがなされている場合、どこまでが賃借人の債務を担保するための「敷金・保証金」として取り扱うべきかが問題となるケースがあります。

敷金・保証金に該当する部分は、譲渡に伴って新賃貸人に返還義務が生じます。

これに対して、敷金・保証金ではないと判断される部分については、建物の譲渡があっても、新賃貸人に当然には移転せず、新賃貸人に返還義務は生じません。

特に、賃貸不動産を競売によって落札した買受人(新賃貸人)は、どの範囲で返還義務を負うのかは重要な問題になります。

たとえば、敷金・保証金として24ヵ月分が預けられた場合に、その内の6ヵ月は本来の敷金部分であり、残りの18ヵ月部分は賃貸借に関連した授受された金銭消費貸借契約(建設協力金等)と解釈するイメージです。

この場合、敷金部分は、建物所有権の移転に伴って新賃貸人に移転します。

これに対して、それ以外の部分は、当然には承継しないとされます(最判昭和51年3月4日)。

【裁判例】

- 賃料の38ヵ月分以上の保証金について、ビル新築の2ヵ月後に賃貸借契約が結ばれた事実から、敷金部分を10ヵ月分の賃料とし、残りを建設協力金と判断しました(東京地判平成13年10月29日)。

- ビルの一室の賃貸借契約の保証金1800万円について、昭和54年当時で賃料72ヵ月分、その後の賃料最高月額32万円の約56ヵ月分に相当するもので、敷金の性質を有するのは契約更新された時点の月額30万円の11ヵ月分に相当する330万円と解するのが相当とし、残りは金銭消費貸借と認定しました(東京高判平成13年11月1日)。

- 商業ビルの賃貸借で1900万円(設定時賃料額の約94ヵ月分)の保証金のうち、1710万円が敷金と認定しました(東京地判平成20年10月9日)。

裁判所の判断の傾向として、契約書の記載(「預ける」、「敷金」などの文言)や、当事者の合理的意思解釈を基礎として、最終的には近隣の敷金・保証金の相場に準拠して決められます。

事業用賃貸借では、多額の敷金性が肯定される傾向があります。

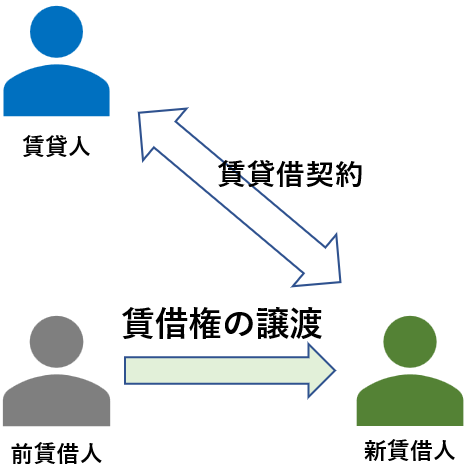

賃借人が交代する(賃貸人の同意がある)場合

賃貸人の同意を得て、賃借人が交代する(賃借権の譲渡が行われる)場合があります。

住居ではほとんど聞きませんが、典型的なのは、バーや飲食店など高額な造作がある場合に、居抜き物件として新たな賃借人が借りる場合です。

理屈では、前賃借人の賃貸借契約が終了しますので、敷金は前賃借人に返還されるのが原則で、新賃借人が敷金を交付します。

ただ、実際には、建物所有者(賃貸人)が前賃借人の敷金を承継を認めて預かり続けるケースが多く、前賃借人及び新賃借人と賃貸人を含め三者間で合意書等が作成されます。

4 敷引・保証金の償却の有効性が争われる場合

敷引特約・預託金不返還特約の有効性

敷金や保証金の一定割合を償却して返還しない合意がなされることがあります(敷引特約・預託金不返還特約)。

このような敷引は、通常損耗の修繕費、空室損料、謝礼(礼金)の趣旨でなされます。

基本的には、敷引特約・預託金不返還特約は、有効なものとされます。

敷引特約・預託金不返還特約が制限される場合

ただ、償却規定の趣旨などから、具体的事案において当事者の公平が図られるように、特約の効力が制限される場合もあります。

「いわゆる償却費相当分は、いわゆる権利金ないし建物又は付属備品等の損耗その他の価値減に対する補償としての性質を有するものであり、この場合において、賃貸借契約の存続期間及び保証金の償却期間の定めがあって、その途中において賃貸借契約が終了したときには、貸主は、特段の合意がない限り、約定にかかる償却費を賃貸期間と残存期間とに按分比して、残存期間分に相応する償却費を借主に返還すべきものとするのが相当である。」(東京地判平成4年7月23日)

✍ 敷引特約・預託金不返還特約の有効性

基本的には、特約は有効として扱われます。

ただし、償却や不返還の趣旨、当事者間の公平が図られない場合には、修正されることがあります(権利金の返還の問題と重複する話となります)。

居住目的の場合は、消費者契約法10条違反となり得る

また、居住目的の賃貸借契約は、消費者契約にあたります。

判例において、通常損耗による補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無およびその額等に照らし、敷引金の額が高額にすぎると評価すべきものであるときは、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となると判示しています(最判平成23年3月24日)。

この判例の事案では、敷引金の額が賃貸期間の長短に応じて月額賃料の2倍弱から3.5倍強に設定されていました。

そして、賃貸人は更新料の他には礼金等の一時金等を徴収していないこと等を根拠として、未だ信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものとまではいえないとして、上記の月額賃料の2倍弱から3.5倍強の敷引特約を有効としました。

5 賃料増減と敷金の関係性

Q

敷金が賃料の〇ヵ月分と規定されている場合に、賃貸借契約期間中に賃料の増減があると、敷金に影響するのでしょうか。

A

基本的には、賃借人が追加で敷金を支払う義務が発生したり、賃貸人が一部を返還する義務を負うことにはなりません。

「賃料が増額された時は・・・増額賃料を補充しなければならない」等の特約があるなどの場合には、賃借人の追加支払義務や、賃貸人の一部返還義務が生じます。

6 敷金と相続(賃貸人がお亡くなり)の法律関係

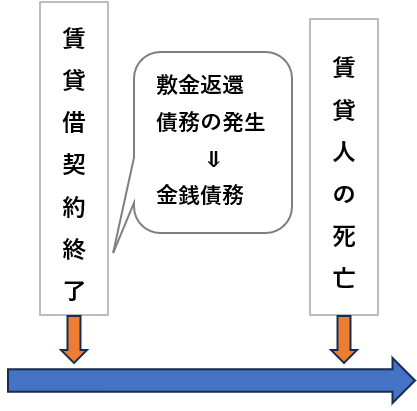

賃貸借契約終了後に、賃貸人がお亡くなりになった場合

賃貸借契約が終了しており、敷金返還債務が金銭債務になります。

そして、被相続人(賃貸人)の敷金返還債務を相続人が承継します。

原則的に債務は遺産分割の対象にならないで、金銭債務の相続は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継します(民法902条の2)。

そのため、共同相続人の相続における相続財産の取り分に応じて、各相続人に分割されて帰属します。

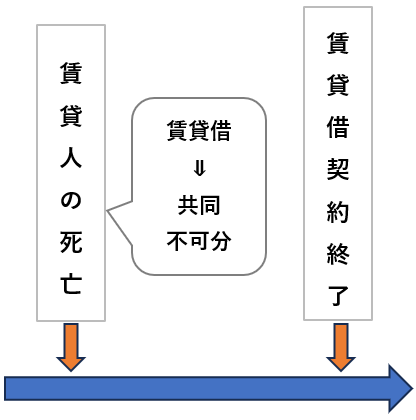

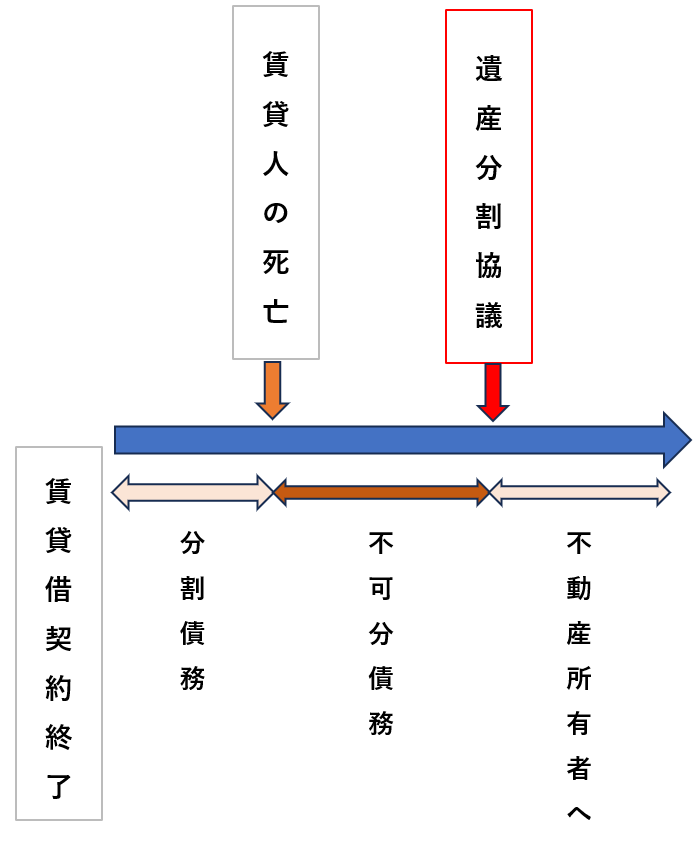

賃貸人がお亡くなり後に、賃貸借契約が終了した場合(遺産分割前)

前項と異なり、相続の発生時点では、敷金返還債務が具体的に発生していません。

そのため、賃貸人が複数の場合と同様に考えられ、賃貸人が複数の場合は、賃料債権等は不可分債権と考えられています。

その裏返しとして、敷金返還債務は、不可分債務になります(分割債務としては、回収リスクを賃借人が負うことになってしまうため)。

賃貸人がお亡くなり後に、賃貸借契約が終了した場合(遺産分割後)

遺産分割によって、相続財産の所有者が確定します。

これにより、相続財産(不動産)の所有者は、被相続人から相続財産所有者へと移ります。

敷金債務が売買等によって旧賃貸人から新賃貸人に移るように、相続でも同様に、相続財産(不動産)の所有者だけが敷金債務を負います(東京地判令和元年12月26日)。

他の相続人は敷金返還債務を負いません。

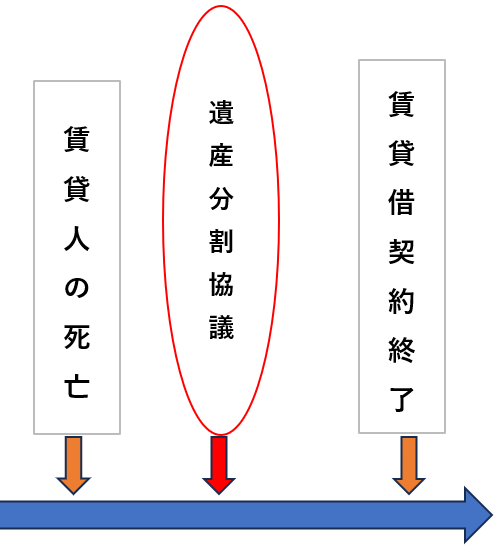

敷金の相続と賃貸人の死亡時期のまとめ

前述しました3つの時期をまとめると、下図のようになります。

賃貸借契約の終了時期が、

①賃貸人がお亡くなりになる前か、

お亡くなりになった後に終了したとしても、

②遺産分割協議成立前か、

③遺産分割協議成立後か、

によって敷金の返還債務の法的性質が異なります。

つまり、相続人の誰に請求できるかが、変わります。

敷金の返還を求める賃借人にとっては、非常に重要な問題といえます。

7 敷金と差押え

敷金・保証金は返還されるお金のため、担保権を設定することができますし、差押えの対象にもなります。

ただ、敷金返還請求権は、賃借人が賃貸物を返還した後に発生する権利のため、物件の明渡しが完了した後でなければ、差押等債権者は請求をすることができません。

そして、賃貸人は、債権譲受人や差押債権者に優先して、賃借人に対する賃貸借に基づく金銭債権を敷金から控除できます(最判平成14年3月28日)。

つまり、差押債権者は、賃貸人には勝つことができず、賃貸人が控除した後の返還請求権が差押え可能となります。

第3 不動産問題に詳しい弁護士への法律相談

1 不動産問題に詳しい弁護士へ法律相談

敷金といえば、原状回復の問題とセットで考えられることが多いですが、保証金、権利金、礼金などの観点からも、争いが生じやすい問題をお伝えできたかと思います。

裁判例をご覧いただければ分かるように、敷金・保証金に関する問題は、契約段階での取決めで防止できる面も多いです。

余計なトラブル発生防止の観点からも、どのような問題が生じるのかを頭に思い浮かべておくと、対策も立てやすいのではないかと思います。

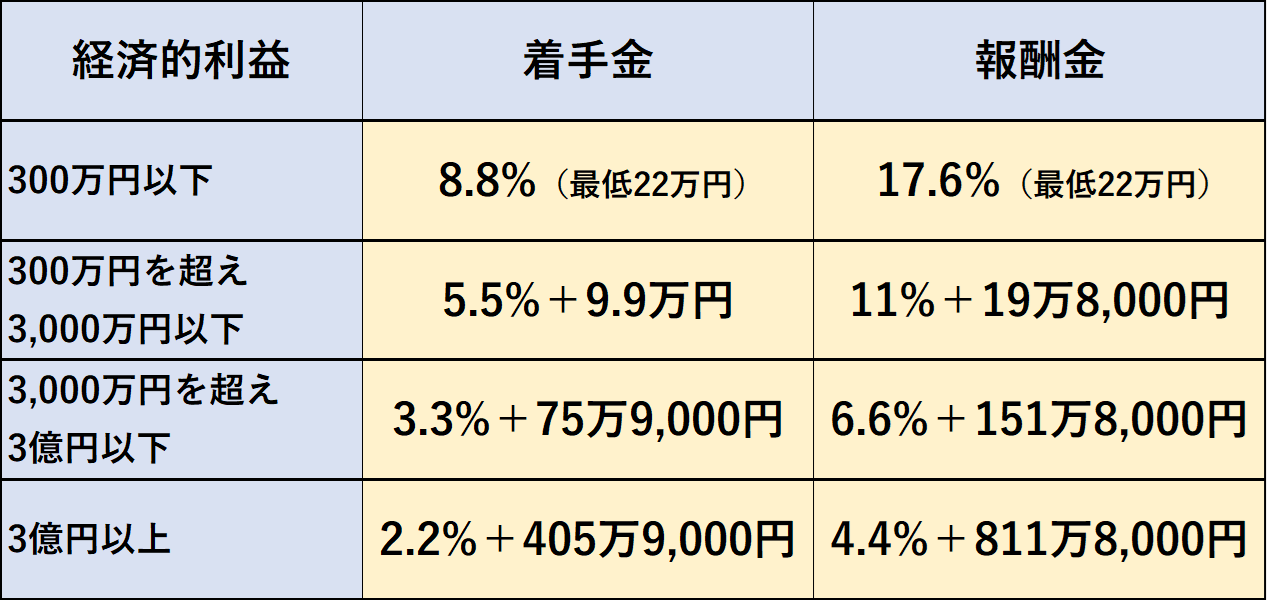

2 当事務所の弁護士費用と法律相談ご予約フォーム

法律相談:ご予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

委託先コールセンター

委託先コールセンター