ビルのフロアや一部について、賃貸借契約が締結される形態があります。

このような契約にも借地借家法が適用されると、建物所有者が店舗を入れ替えたいと思って退去を求めても、容易には退去させることができなくなります。

そのため、借地借家法が適用される「建物」といえるのか、争われることがあります。

借地借家法が対象とする「建物」とは、独立して使用できる物理的な構造物を指します。

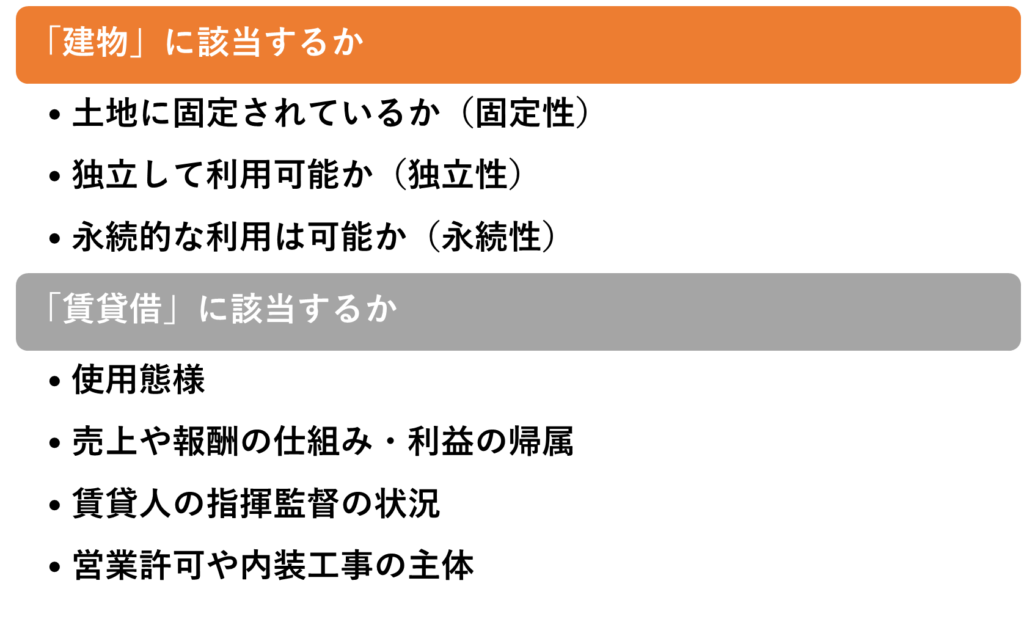

そして、「建物」(借地借家法)に該当するかどうかは、店舗部分の物理的な独立性だけでなく、賃料の支払方法、権利金、保証金、敷金の差入れや契約更新の有無、店舗位置の移動、賃料の増減の有無、内装工事費は誰が支出しているか、物品販売の領収証の名義や包装紙のデザイン、販売物品の原料糖の仕入れ、店舗の管理状況、従業員の雇用関係、店舗営業の監督状況等の賃貸人側の権限の大きさなど、種々の要素の組み合わせによって判断されています。

このように、借地借家法の「建物」の該当性判断では、最終的には「建物の賃貸借」として、賃貸借にあたるかどうかという判断とも密接に関連し、重複した要素の検討がなされます。

ただ、その判断の前提として、物理的な観点からの「建物」該当性について検討がなされますので、この記事では物理的な観点からの「建物」を判断する要素や裁判例を取り上げて解説します。

別記事で「賃貸借」の該当性判断についても解説をしていますので、ぜひ合わせてご覧ください。

大雑把にまとめると、以下のような要素について「建物の賃貸借」が検討され、その判断要素としては密接に関連しています。

【関連記事】あわせて読みたい

賃貸借?業務委託?借地借家法の適用をめぐる問題第1 「建物」(借地借家法1条)の基本的な考え方

1 なぜ「建物」かどうかを考えるのか?「建物」のメリットとは?

借地借家法は、「建物の賃貸借」(借地借家法1条)に適用されます。

そのため、「建物」と呼べるものでなければ、借地借家法は適用されません。

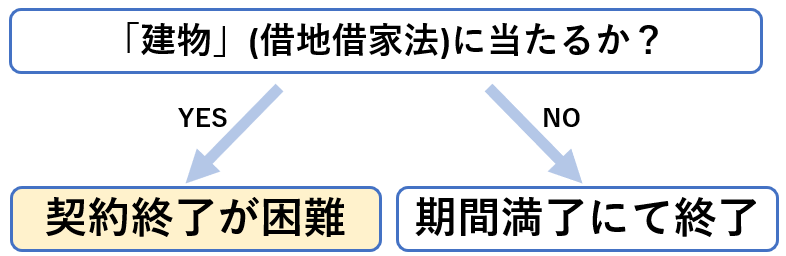

「建物」に該当するかどうかによって、特に契約の期間満了時に、契約が解約できるかどうか、大きな違いが生じます。

✍ 「建物」の該当性を考える意義

「建物」といえると、借地借家法が適用されるため、契約期間が満了しても、賃貸人は容易には賃貸借契約を解除することができません。

期間満了による解約には、「正当の事由」(借地借家法28条)が必要とされます。

もちろん、解約の場面だけではありませんが、借地借家法の適用によって、賃借人の権利は大きく守られることになります。

(借地借家法)

🔗「借地借家法」(e-Gove法令検索)

第1条

この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

第28条

建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、・・・、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

2 「建物」の定義とその考え方

建物とは、土地に定着し、周壁、屋蓋(屋根)を有し、住居、営業、物の貯蔵等の用に供することのできる永続性のある建造物をいいます(大阪高判昭和53年5月30日)。

ただ、民法や借地借家法には、建物の定義は規定されていません。

不動産登記法において、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」(🔗不動産登記法施行規則111条)と規定されています。

要するに、対象となる部分が壁などの障壁によって他の部分を区別され、独立して利用・支配可能な構造と規模があるものを「建物」といいます。

そして、不動産登記事務の取扱い(🔗「不動産登記事務取扱手続準則」77条)では、以下のような例示から類推し、その利用状況等を勘案して「建物」の認定にあたるものとされます。

- 建物として取り扱うもの

ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。

イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。

ウ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物

エ 地下停車場、地下駐車場又は地下街の建造物

オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。 - 建物として取り扱わないもの

ア ガスタンク、石油タンク又は給水タンク

イ 機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。

ウ 浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。

エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)

オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等

3 「建物」に該当するかどうかの判断基準と考え方

「建物」に該当するかどうか問題となるのは、①どこまで建物が完成していれば「建物」として扱うべきか、②建物の一部についての借家があり得るか、③一般的に「建物」といえないような構築物でも借家といえるか、が想定できます。

①どこまで建物が完成していればよいか

建物の完成度合いについては、🔗不動産登記法44条以下の建物の表示に関する登記ができる程度に工事が進んでいるかどうか、がポイントになります。

住宅用建物については、工事が完成していなくても、屋根瓦を葺き、荒壁を塗り終わっていれば、床や天井を張っていなくても登記ができるとされています(大審院昭和10年10月1日判決)。

店舗や事業用建物では、スケルトン貸しにみられるように、床や天井がない状態でも、借家といえます。

②建物の一部についての借家があり得るか

そして、対象となる部分が障壁その他によって他の部分と客観的に明白に区画され、独立的排他的な支配を可能ならしめる構造と規模を有するものであれば、建物の一部分にすぎないとしても、借地借家法上の「建物」といえます(最判昭和42年6月2日)。

マンションの一室のように、物理的・経済的に独立している建物は、借家に該当することは明白です。

同様に、建物内の一画に仕切りをしている場合でも、壁の仕切りが天井まであり、出入り口に鍵も付いている場合には、借家の対象になります。

これに対して、陳列物や棚で仕切りをしている程度では、その場所を独立した建物とはいえず、借家に該当しないとの判断がなされると考えます。

③一般的に「建物」といえないような構築物でも借家といえるか

不動産登記法の表示登記が可能な建物とはいえない構築物として、テント倉庫やビニールハウスが例に挙げられます。

判断基準として、しっかりと地面に付着していて、容易に撤去できないようなものであれば、借家の対象として肯定された裁判例があります(テント倉庫について東京地判平成29年5月19日、ビニールハウスについて東京高判平成9年1月30日)。

第2 スーパーやデパートのケース貸し(場所貸し)は「建物」といえるか?

1 基本的な考え方

スーパーやデパート(百貨店)の場合は、ワンフロアーの一部を借りて、隣の店舗と陳列ケースや天井まで届かないパーテーションで仕切られたものが多いと思われます。

この場合、建物としての独立性がなく、「建物」に該当せず、借地借家法の適用がないと考えられます。

裏返していえば、宝石などの高級品を取り扱っている店舗やショッピングモールなどは、パーテーションが天井まであり、鍵を取り付けていて独立性が確保されていることが多く、このような場合には「建物」に該当するでしょう。

ただし、建物としての独立性があったとしても、デパートなどでは、賃貸人(オーナー)の場所換えの裁量権を認めている場合があります。

賃貸人の支配権が強い場合には、場所の特定性があるとはいえず、借地借家法の適用が認められない可能性が高くなります。

2 否定した裁判例

- デパートのケース貸しについて、①使用する場所は賃貸人から定められた場所、②売場としての区画がされているにすぎず、商品の種類、品質、価格等について賃貸人が干渉でき、売場の位置の変更を指示することができる、③賃借人が自己の費用で店舗の造作をなし得る約束だが、設置できるのは移動できるものに限られ、賃貸人の許可を必要される、④店員の雇用についても賃貸人の指示に従うべきとされ、⑤双方から1ヵ月の猶予期間をおいて契約解除できる条項があり、包装用紙も定まっているとして、賃借人は店舗の一部を支配的に使用しているものとは認められないと判示しました(最判昭和30年2月18日)。

- 駅ビルレストラン街の一部について、他の店舗とは間仕切りにより区別されているものの、出店に際して設置されるもので、独自の施錠設備や独立した外部からの出入口はないことが認められ、さらに出店区画を移動させることが可能となっている契約経緯なども合わせて考えると、出店区画自体が建物としての独立排他性を有するものと認めるのは困難。さらに、営業時間、営業品目、店員の採用等まで様々な制約が課せられており、賃借人が自らの判断により行うことができないことなども考慮すると、建物内の一区画にとどまり、それ自体が建物としての独立排他性を有する営業施設であるとは認められない(東京地判平成20年6月30日)。

- ピロティの一部を利用する生花造花販売店舗について、一部分を除いて他の広場部分と明確に区画する障壁等が設けられているものとはいえず、それ自体、独立排他的な支配が可能な構造を有するものと評価することができない(東京地判平成18年9月4日)。

3 肯定した裁判例

- スーパーマーケット内のパン売場について、他の売場とは扉等はなく自由に行き来できるが、一応独立した区画となっており、床や壁の仕様が異なり、天井にはシャンデリアを備え雰囲気も異なる。パン売場からは、スーパーマーケットのレジを通ることなく外に出られる構造となっていることなど、他の部分とは明瞭に画されているとして、建物性を肯定(東京地判平成8年7月15日)。

- 本件店舗部分は、大蔵省本庁舎ビルの半地下一階にあって仕切りにより区切られた多数の売店の1つであって、単なる「ケース」ではない。賃借人は自身の名義と費用で内装工事を施し、古い陳列ケースを取り替え、服地掛、姿見、応接セットを整えるなどしたものであって、本件店舗部分は「建物」に該当する(東京高判昭和54年3月26日)。

- 病院内の売店部分について、三面を壁で区画され、残り一面に開閉式シャッターが設置されており、他の部分と明確に区画される構造であること、床面積が合計8.07㎡あることから、独占的排他的支配が可能な構造・規模を備えている(神戸地判令和元年7月12日)。

第3 「建物」かどうかが問題となった裁判例

1 鉄道高架下

鉄道高架下の店舗の利用契約では、利用形態に個別性が強いため、個々具体的に検討することが大切です。

肯定した判例(最判平成4年2月6日)

土地に定着し、周壁を有し、鉄道高架を屋根としており、永続して営業の用に供することが可能なものであるから、「建物」に当たる。

本件店舗は、本件施設物の一部を区切ったものであるが、隣の部分とはブロックにベニヤを張った壁によって客観的に区別されていて、独立的、排他的な支配が可能である。

否定した裁判例(東京地判平成24年9月10日)

本件区画が独立した建物としての構造を有しているといっても…、本件区画の使用者が設置した壁等の造作が結果としてそのような構造のものとなったということを意味するにとどまる、として建物該当性を否定しました。

前述しました、🔗「不動産登記事務取扱手続準則」77のウで、「ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等建造物」を例示されており、屋根と周壁が有したものは「建物」とされます。

肯定した判例は、ベニヤ板の仕切りであっても、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものと認定しました。

否定した裁判例は、現状は独占的排他性を有しているとしても、後付けの結果にすぎない点を重視し、元々は場所貸しであったことを重視した判断をしました。

2 駐車場(ガレージ)

ビルトイン型の駐車場を含め、基本的には建物性はありません。

ただ、立体駐車場設備を格納する建物部分の賃貸借について、立体駐車場設備一式が建物内に収まっていること、契約書に本件建物が明記されていること、建物内に自動車も立体駐車場設備機械も収まっていることの有用性などから、本件建物の重要性を認め、借家法の適用のある借家と認定した裁判例(東京高裁昭和62年5月11日)があります。

この裁判例は、契約書の記載方法も考慮要素とされている点には、よく注意すべきといえます。

3 屋上

屋上は、広告塔やスポーツ施設として使用する契約がみられます。

屋上部分の多くは、入口が施錠され、独占的・排他的支配が可能な構造となっていますが、上方の空間部分とは区画されていないので、基本的には「建物」とは考えられません。

裁判例では、防護ネットやその支柱等の付帯設備を設置していたテニスコートとフットサルコートのスポーツ施設の賃貸借について、建物性を否定しています(東京地判平成19年12月20日)。

4 シェアハウス

シェアオフィスにおいても、天井までの障壁で四方を囲まれ、共用スペースとは鍵付きのドアによって区画されている個室部分(面積3.5㎡)について、「本件区画は障壁その他によって他の部分と区画された独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものであり、借地借家法3章にいう『建物』」に該当する」(東京地判平成26年11月11日)と判断した裁判例があります。

第4 建物賃貸借のトラブルは専門弁護士へ相談

1 借地借家の相談は、不動産に特化した弁護士へ相談

最初に記載しましたように、借地借家法の「建物」に該当するかは、「建物」の「賃貸借」として、「賃貸借」に関する判断と密接に関連し、重複して検討される部分があります。

その判断の入口として、「建物」として障壁その他によって他の部分と区別され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するかという物理的な観点からの判断要素の参考になればと思います。

結局は、個々の事案に応じた個別判断にはなりますので(難しいケースは裁判例も分かれています)、判断が難しい場合には、専門家へのご相談が確実です。

紛争防止の観点からは、契約時に双方の認識を確認し、契約書に明記しておくことも有益な方策といえます。

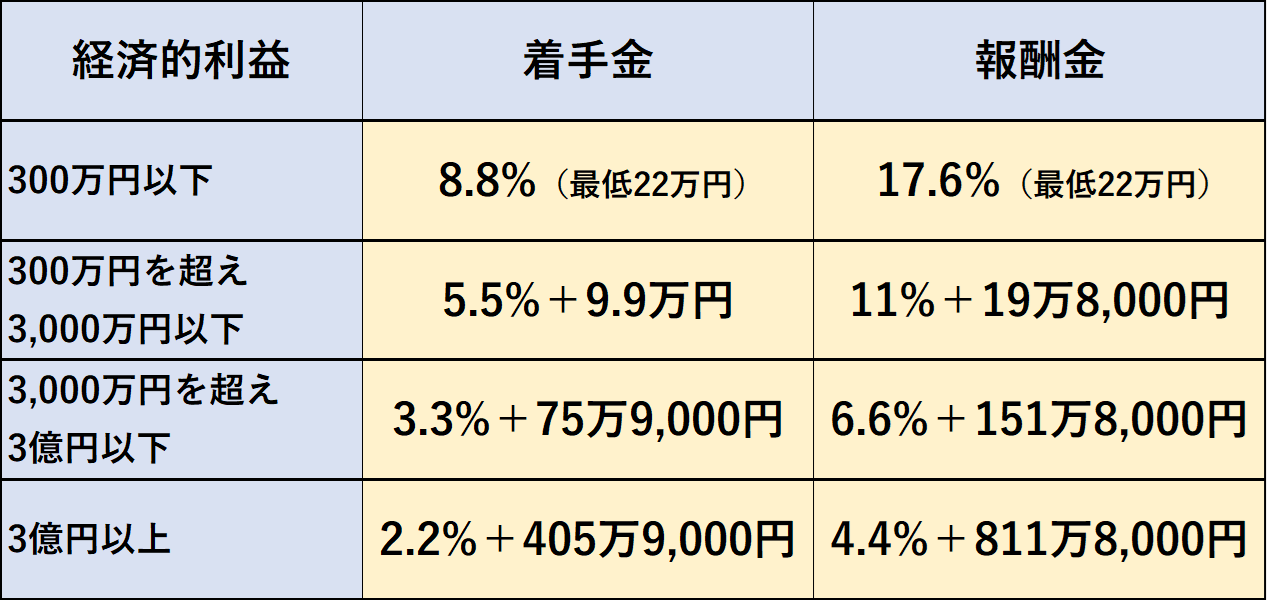

2 当事務所の弁護士費用と法律相談ご予約フォーム

法律相談:ご予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

委託先コールセンター

委託先コールセンター