-

診療報酬を支払わない患者の対応に困っています。

患者は、支払いを免れようと、何かと粗探しをしたり、難癖をつけては、支払いをしなくても良い状況にもっていこうとしているようです。

このようなモンスターペイシェントとでもいうべき患者に対しては、どのように対応し、治療費を回収したらよいでしょうか?

-

診療報酬(医療費)の不払問題は、医療機関において発生しがちなトラブルです。

患者も、単に支払わないのではなく、突如として何かしらの難癖(クレーム等)をつけて支払いを拒むことが見られます。この場合、クレームの問題があったとしても、診療報酬の支払いの問題と分けて対応することがポイントです。

クレームの問題と診療報酬の支払の問題は、別のことです。これを一緒に扱ってしまうと、クレーマーの不合理な理屈の土俵で対応することになり、事態が複雑になってしまいます。

そのうえで、診療報酬については、医療機関においても不払いを生じさせない事前の対策と、不払が生じた場合の回収フローがあるとよいでしょう。

診療報酬は、確かに経済的に困窮している患者に対して請求しづらい面はあると思います。

しかし、そうではないのに、意図的に支払いを行わないモンスターペイシェントに対しては、同情する必要などなく、法的手続の利用、さらには財産調査や強制執行などの法律を駆使して回収を図ることも必要だと考えています。

慣れない業務に時間や労力を費やすことを考慮すると、弁護士に丸投げするのが合理的です。

費用対効果を考慮して、ご検討いただきたいと思います。

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

第1 診療報酬(医療費)不払いの実態

2008年の日本医師会による調査報告書や、厚生労働省医政局委託の調査などによっても、医療機関において診療報酬の不払対策は、経営課題の1つといって差支えないものといえます。

確かに、患者が経済的状況から支払いができない場合にはやむを得ないものもあるでしょう。

しかし、連絡が取れなかったり、そもそも支払意思を見せない患者に対しては、請求を留める合理的理由もなく、対策如何によっては改善を期待できるものと考えられます。

【参考】

🔗「診療所治療費未払い実態調査」の概要(日本医師会)

🔗「医療施設における未収金の実態に関する調査研究」(平成30年度厚生労働省医政局委託)

🔗「未収金管理について」(厚生労働省)

~医療費未払い対策マニュアル

(関連) 【モンスターペイシェント】クリニックのトラブル対応を弁護士が解説

第2 診療報酬(医療費)不払いと応招義務の関係

1 診療報酬(医療費)不払の患者の診察を拒否できるか?

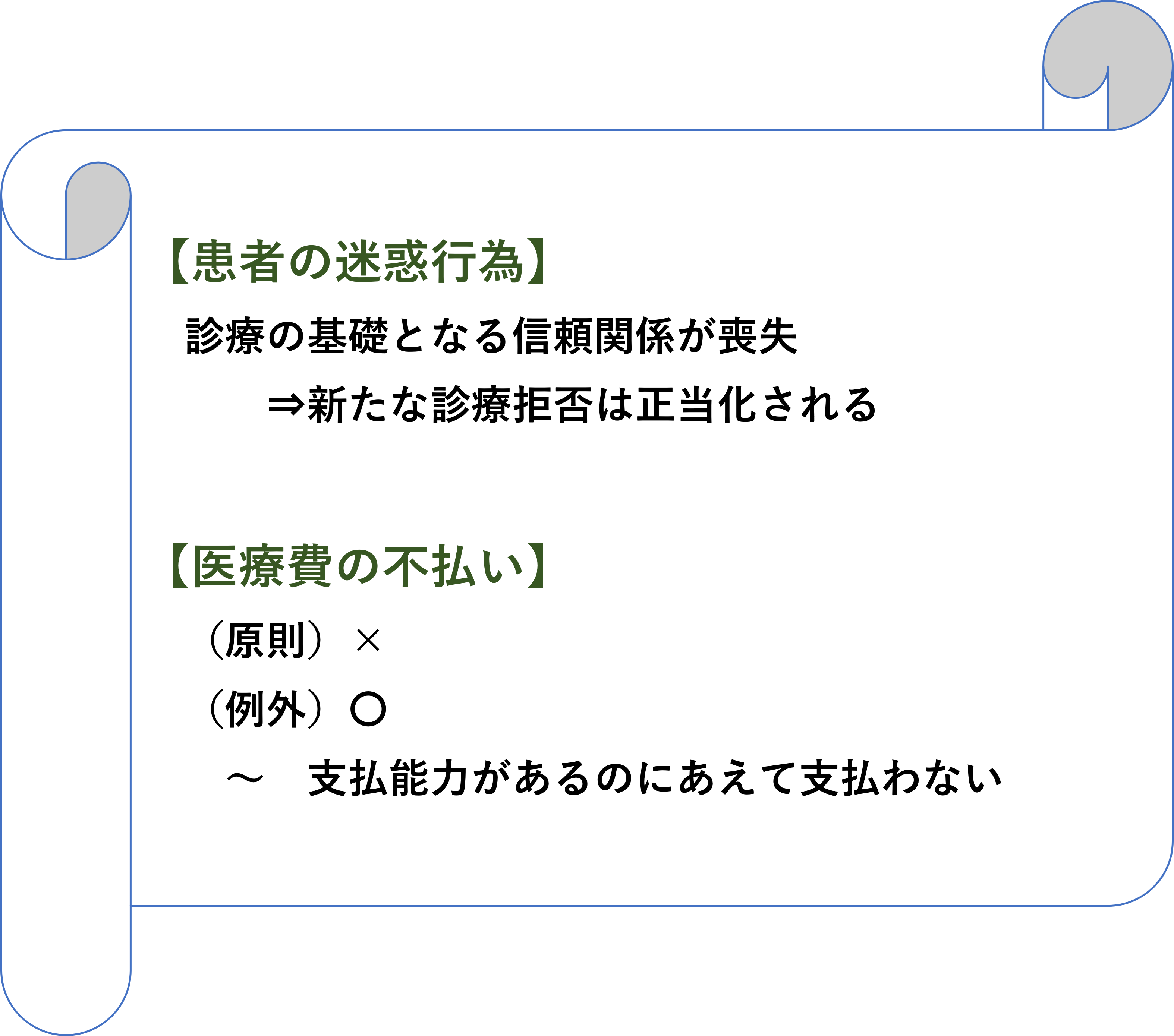

医療機関にとって難しい問題は、単なる医療費の不払いだけでは、診察拒否ができないことにあります。

そのため、医療機関としては、保証人をつけたり、支払手段を多様化する等の対策を立てる必要があります。

また、医療機関が対策を講じる過程において、患者が難癖をつけるなどの行為があり、丁寧な対応をしても話が通じないような場合には、「患者の迷惑行為」の新たな診療拒否も検討できるものと考えます。

(関連) 応招義務を正しく理解し恐れない【医師・歯科医師のクレーム対応】

2 未収金の発生原因と対策

診療報酬(医療費)の不払が発生するのは、主には以下の場面です。

- 入院医療費の未払

単純に支払能力がない場合が多いですが、一番多い類型といえます - 通院患者の外来医療費の未払

保険証を確認できないまま外来受診を継続させてしまい、未払金が貯まってしまいます - 夜間・休日受診の患者負担金の未払

会計処理ができずに預り金で処理したために、清算されないままとなってしまった場合です - 緊急受診による未払

住所等を含め連絡先が不明となってしまい、後日に請求を行おうとしても連絡する手段すらない場合

医療機関の対策

債権回収は、債務者(患者)の情報をいかに収集するかがポイントになります。

そのため、定期的な(月に1回以上)保険証の確認だけでなく、電話番号や勤務先、家族関係なども聴取したいです。

手元に保険証がない方からは預り金を受領したり、保険証がある場合でもご家族の方などに連来保証人の依頼をすることをできれば、治療費の回収確率は上がるでしょう。

「すみません、このご時世コンプラとかがうるさく、当院も弁護士から言われておりまして、、、」として、弁護士を悪者にすれば、治療前の情報収集や同意書など、対応もしやすくなると思います。

この他にも、クレジットカード、電子マネーによる決済を認めるなどの支払手段を多様化させることや、自賠責(交通事故)や高額療養費の委任払い、生活保護法など、公的救済制度の活用についてもサポートすることで回収を図れる場合があります。

第3 診療報酬(医療費)不払いとクレーム対応

診療報酬(医療費)が発生する場合、患者から治療内容などについて難癖をつける場合が散見されます。

確かに、医療ミスが発生していると思われる場合には、医療費の支払いの問題とを一緒に考える必要はあります。

しかし、実際問題として、そのようなケースは多くなく、単に医療費の支払いを拒否したいがために不当なクレームを言い始めることが多くみられます。

このような場合のポイントは、診療報酬(医療費)と患者のクレームの問題を分けて対応を図ることです。

論理をすり替えることで目的達成を図ることは、クレーマの常套手段であることを認識してください。

医療行為は、手段債務とされ、効果が改善されない等のクレームがあったとしても、適切な診察を受けた以上、対価としての診療報酬(医療費)の支払義務は免れないことを理解させます。

これは、定食屋に行って注文してご飯を食べたが、味に満足しなかったから料金を支払わないと宣言する悪質なクレーマーと同じです。

法律的に破綻したクレーム

納得したら払うけど、納得するまでは医療費は支払わない!!

ご主張は分かりますが、治療行為を受けておりますので、まずは支払いをお願いします。

第4 具体的対応(対策)

1 医療機関にて医療費の督促を行う方法

医療機関自身において回収を進める場合には、行うべき手続をマニュアル化し、誰でも対応できる「作業」にしておくと慣れない業務にも対応しやすくなると思います。

連絡頻度や督促回数を決めておきたいです。

たとえば毎月不払リストに対してアクションを行うことをルーティーンにすることが考えられます。

具体的なアクションプランの例を下の記載します。

①⇒⑤へと相手の対応に応じて、段階を上げていきます。

- 電話による督促

- 書面による督促

- 訪問による督促

- 最終通告書面による督促

- 法的手段の活用

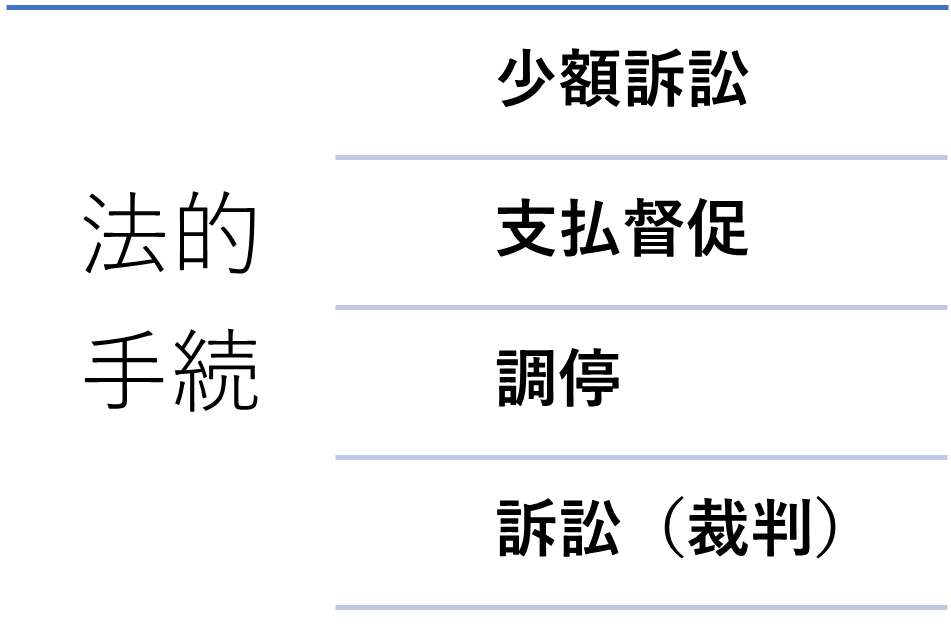

参考:法的手段の一覧

法的手続に移る場合には、主には少額訴訟(事実関係に争いがない60万円以下の債権の場合に、1回の期日で裁判を終結させる迅速な手続)か、支払督促(郵送だけで裁判で勝訴判決を得たのと同様の結果を得られる手続)がメインになるでしょう。

調停(話合いによる平和的解決を目指す手続)や訴訟(いわゆる裁判)は、単なる治療費の不払には費用対効果も悪く、使い勝手が悪い場合が多いでしょう。

【参考】 「少額訴訟」やり方や手続の流れは?自分でできる債権回収!

【参考】 【支払督促という武器】メリットは?すぐに使えて債権回収で大活躍

【参考】 「民事調停」5つのメリットを活用しよう!生誕100周年の制度とは?

【参考】 【民事裁判(訴訟)】の流れを弁護士が分かりやすく解説~「訴える」債権回収

2 弁護士による不払診療報酬(医療費)回収の進め方

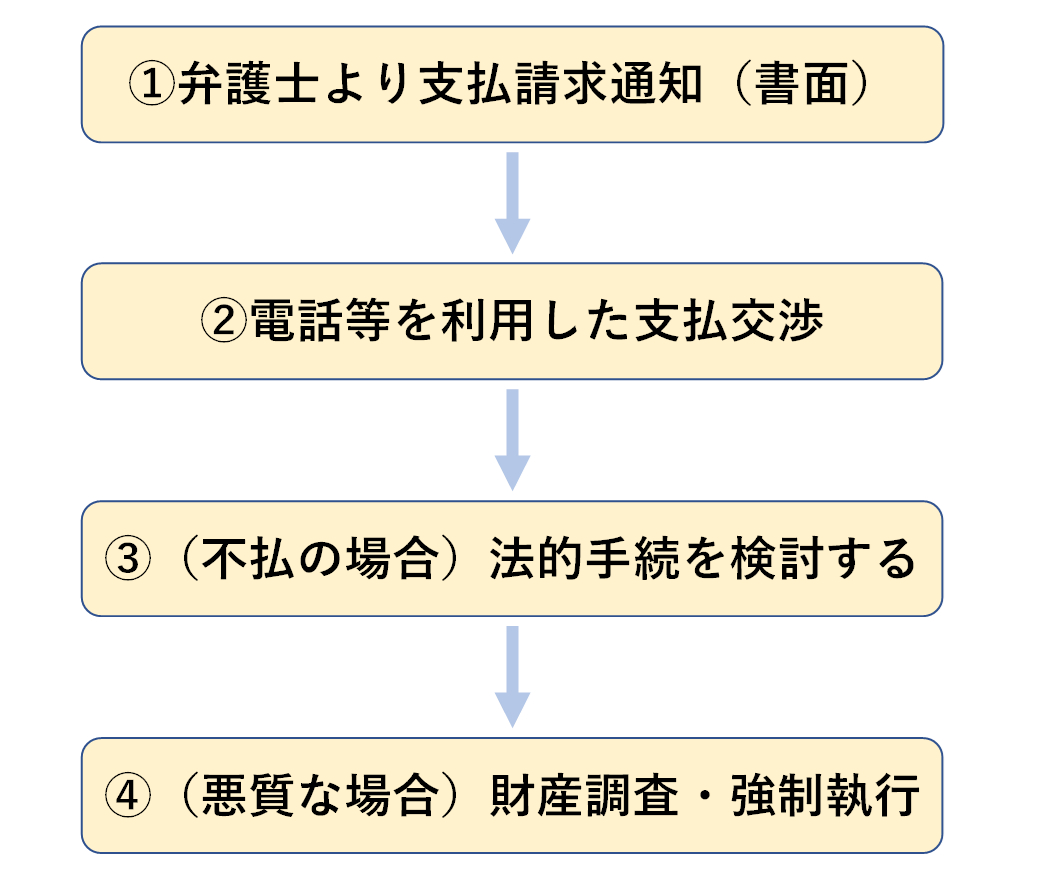

弁護士が診療報酬(医療費)の回収を進める場合には、一般に書面による催促から始め、患者より連絡がある場合には支払方法について協議等を行います。

話合いがつけばよいですが、そうでない場合(何度も督促しても連絡なし、支払う意思がないと宣言する場合など)には、法的手段に移るかを検討します。

悪質な場合には、法的手続に移るだけでなく、患者の財産調査を行い積極的な回収を目指します。

第5 弁護士の活用メリットと当事務所の弁護士費用

面倒なことは、専門家に任せ、クリニックスタッフは本業に専念させる環境つくりに弁護士は活用しやすいと思います。

いつでもすぐに専門家へ繋げる選択肢を持っておくと、スタッフの安心感にもつながるものと思います。

【参考】 クリニックに法務部を!経営を加速させる顧問弁護士の使い方とは?

1 弁護士活用のメリット

事前の対策(医療費回収だけでない総合的な対策を行う)

弁護士が関与することで、連帯保証人に対する保証契約書面の作成や、不払が生じた場合の医療機関のルールの作成など、積極的な対策を行うことができます。

そして、不払医療費の問題だけでなく、モンスターペイシェントや悪質なクレーム対応、従業員の労務管理や労務トラブルなど、他にも発生し得るトラブルに対して、総合的な対策を行うことが可能となります。

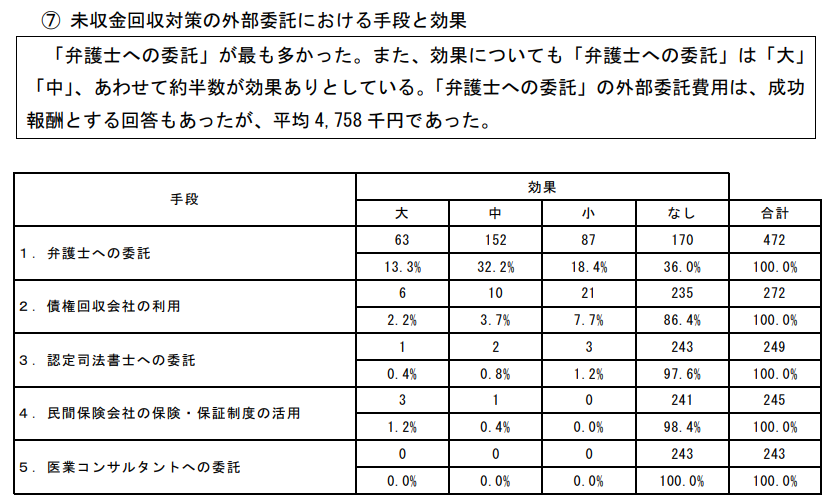

未収金回収で最も効果あるのが弁護士であること

厚労省が平成30年度に行った医療機関への調査において、弁護士、債権回収会社、認定司法書士、民間保険会社の保険・保証制度、医業コンサルタントへの委託についてアンケート及びヒアリング調査を行ったところ、最も効果があったとされる委託先は弁護士の活用でした。

この調査報告を見ても、診療報酬(医療費)の回収にあたり外部に委託する場合には、弁護士への依頼を真っ先に検討すべきといえます。

🔗「医療施設における未収金の実態に関する調査研究」(平成30年度)厚生労働省医政局委託の28ページ目

2 不払診療報酬(医療費)の回収

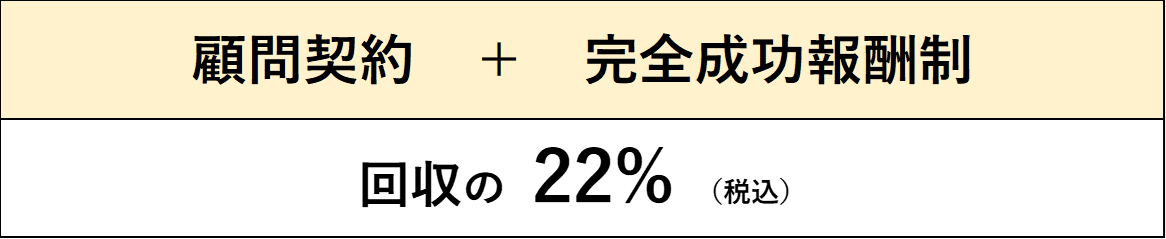

不払診療報酬(医療費)については、顧問契約が前提になりますが、完全成功報酬にて対応いたします。

【参考】 クリニックにも法務部を!経営を加速させる顧問弁護士の使い方とは?

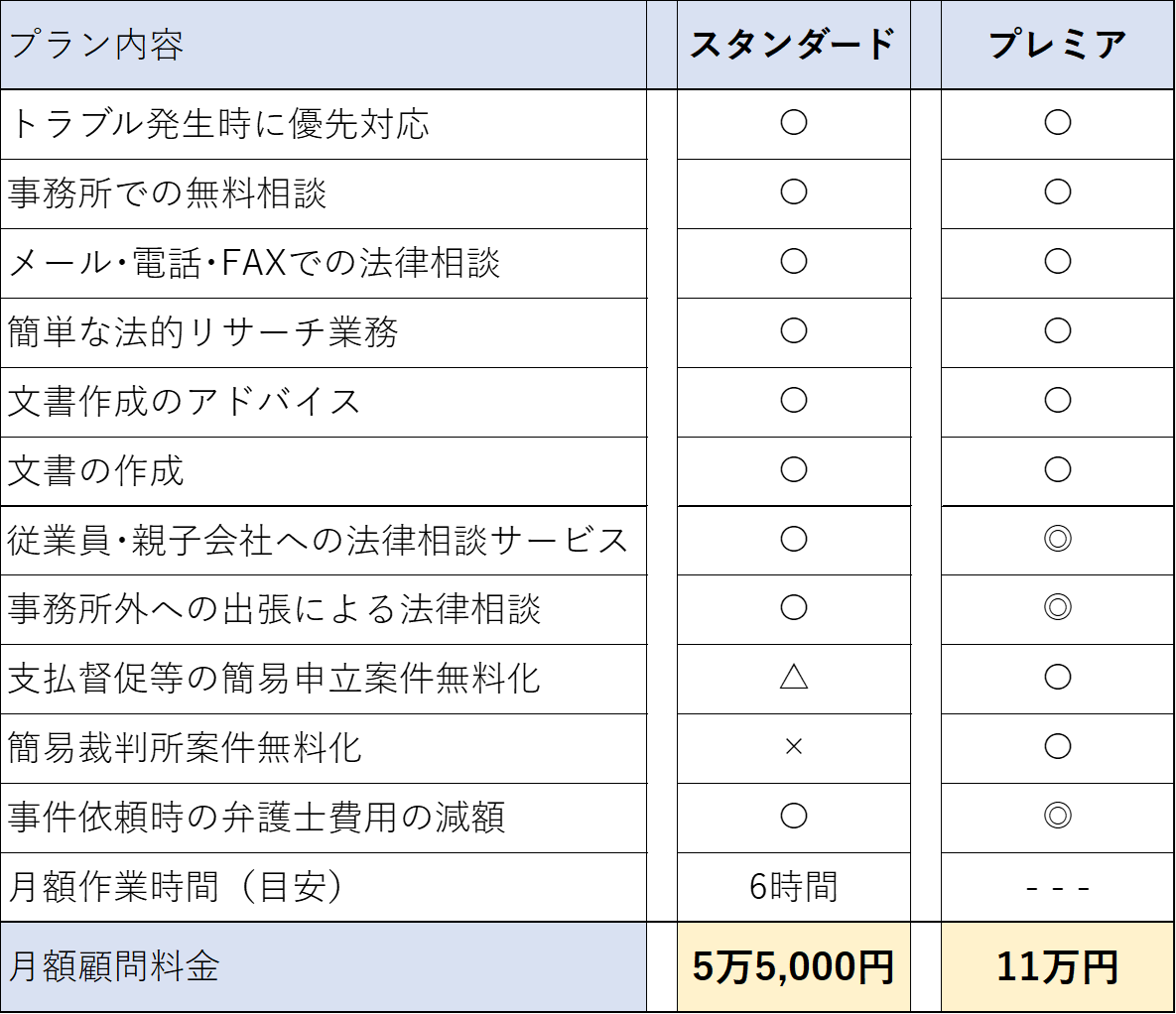

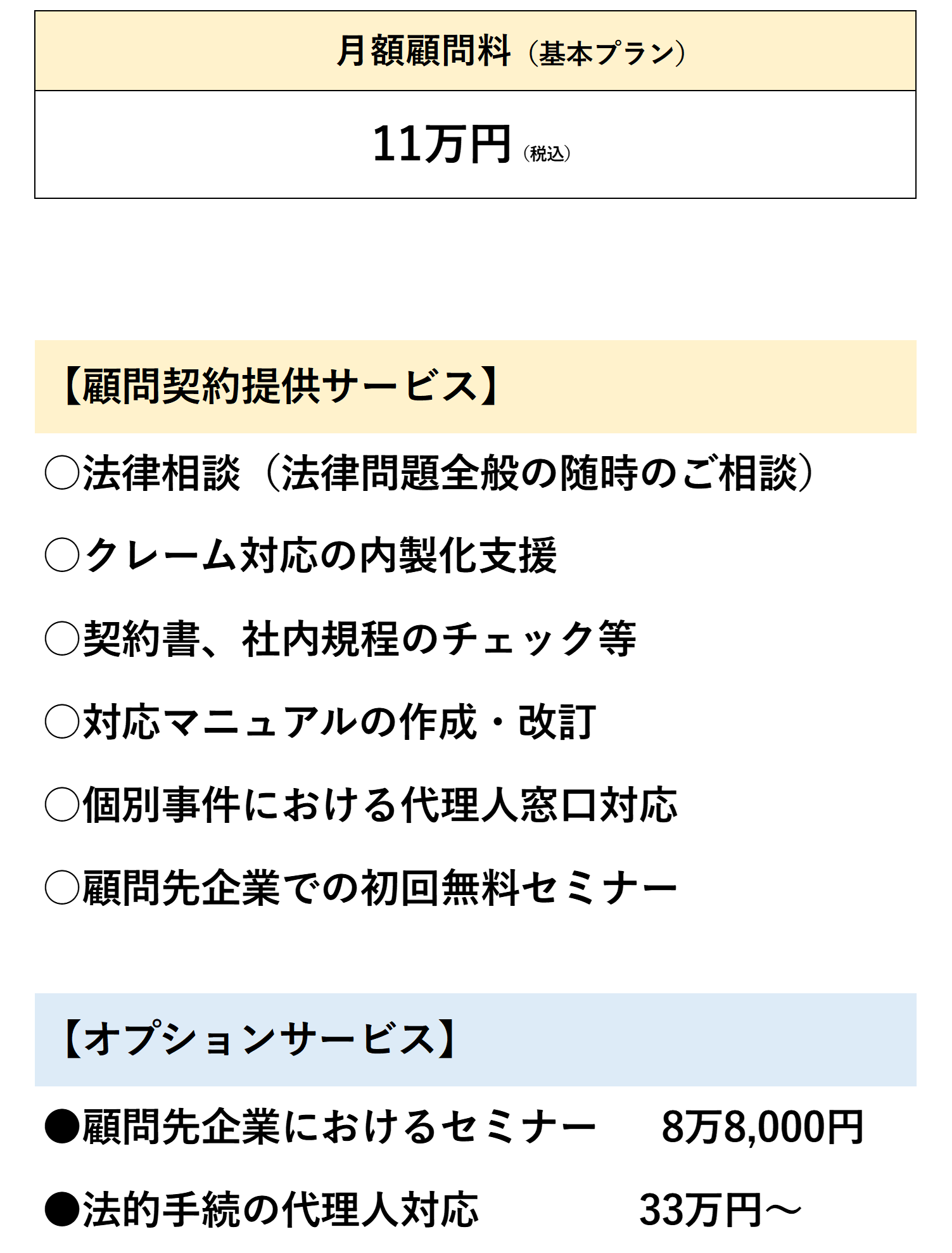

顧問契約プラン

第6 当事務所の特別プラン(クレーム対応)

1 当事務所の考え

カスハラクレーマーから会社を守るためには、会社が一丸となり毅然とした対応を行う体制構築が必要不可欠です。

そのためには、継続的な支援が必要不可欠なものと考えており、顧問契約の締結をお願いしています。

【カスハラ・クレーム対応基本プランの提供サービス】

カスハラ・クレーム対応案件における弁護士の活用法は、対応が困難、もしくは判断に迷う事例について、随時ご相談を行います。

そして、定期的に検討会を行い、対応の是非と同種事例への対応策を打合せします。

その上で、これまでに発生した事例に対する検証を行い、それを基にした対応マニュアルを整備します。

法的手続を除いて代理人としての窓口対応業務までも含めていますので、弁護士費用を予算化できますし、コスパ良く外注できる存在としてご活用いただけます。

1~2年の継続により、カスハラクレーマー対応業務を内製化していき、通常の顧問契約にダウンサイジングしていくことも可能です。

【関連記事】あわせて読みたい

売上を上げるツールとしての顧問弁護士活用法!2 弁護士費用と提供サービスプラン

カスハラ・クレーム対応:基本プラン(6ヵ月~)

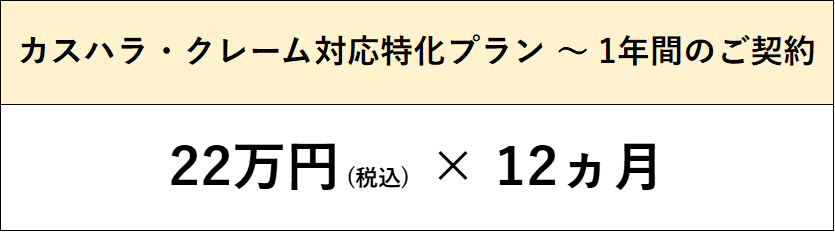

カスハラクレーマー対応:代行特化プラン

弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。

目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

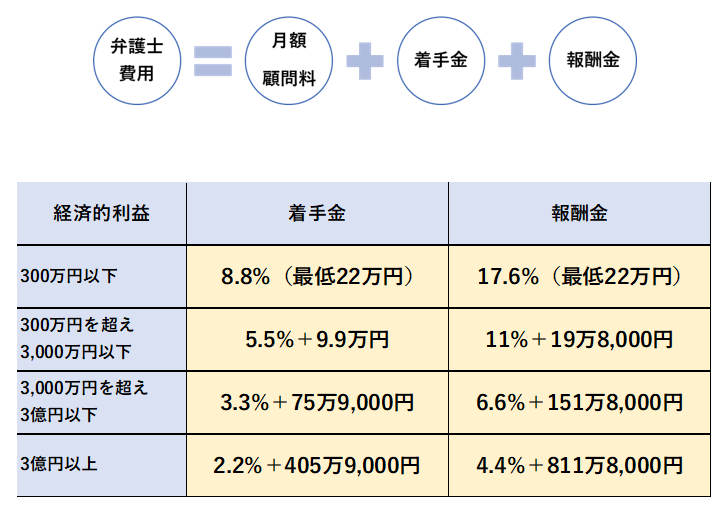

民事全般:基本プラン

上記は、カスハラ・クレーム対応用の特別プランですが、事件対応の一般的なプランもご利用いただけます。

この場合、毎月5万円~の月額顧問料(6ヵ月~)に、以下の事件対応費用(着手金+報酬金)となります。

ご相談予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

クレーム・カスハラ対応には、会社のトップが不当クレームに対して毅然と対応する姿勢を明確にする必要があります。

大きなストレスやうっぷんが溜まっている社会であっても、会社を悪質クレーマーから守る戦いを、専門家としてサポートします。

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター