建物賃貸借(借家)契約では、契約期間が満了したとしても、賃借人が引き続き契約を継続しようとする場合には、容易には契約が終了となりません。

その理由は、たとえ期間の終了時期であろうと、賃貸人からの解約申入れには、「正当事由」が要求されるからです。

【関連記事】あわせて読みたい

知らないと危ない借地借家法3つのポイントを分かりやすく弁護士が解説そして、賃貸人からの解約申入れに正当事由がない場合、期間の定めがなくなるものの、従前と同一の内容にて更新(法定更新)されることになります。

建物賃貸借(借家)契約の期間満了について、借地借家法がどのような規定をしているのかを解説します。

特に賃貸人からの解約申入れや、法定更新された場合の法律関係など、やや複雑な面がありますので、情報整理のお役に立てればと思います。

第1 建物賃貸借契約の期間の定め

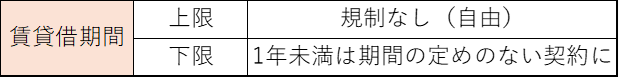

1 賃貸借契約期間の上限と下限(借地借家法)

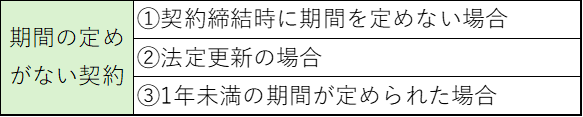

(普通)建物賃貸借では、1年未満の期間を定めた場合には、期間の定めのない契約となります(借地借家法29条1項)。

これに対して、期間の上限についての規制はありません。

つまり、賃貸人及び賃借人の合意によって、自由に定めることができます(100年以上の契約も理屈上は可能です)。

なお、定期建物賃貸借の場合は、期間についての制約はありませんので(上限・下限の制約なし)、1年未満の短い契約もできます。

借地借家法29条

🔗借地借家法(e-Gov法令検索)

1 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

2 民法(明治29年法律第89号)第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

2 賃貸借契約「期間」の規制(民法)

借地借家法は、建物所有を目的とする土地の賃貸借契約や、建物賃貸借契約に適用されます。

借地借家法が適用されない賃貸借契約(例:駐車場の土地賃貸借、重機や車の賃貸借契約など)には、民法が適用されます。

この場合は、賃貸借契約期間の上限について、50年という規制があります。

(賃貸借の存続期間 民法604条)

🔗民法(e-Gov法令検索)

1 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。

第2 普通建物賃貸借契約の期間満了と契約の更新(法定更新)

1 建物賃貸借契約の期間が満了した場合

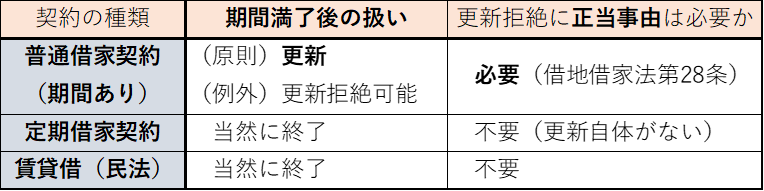

民法が適用される賃貸借や、定期借家契約では、賃貸借期間が満了すると、契約は終了します(なお、民法には619条1項に法定更新の規定はあります)。

これに対して、期間の定めのある建物賃貸借契約の場合には、賃貸借期間が満了しても、当然に終了するわけではありません。

借地借家法は、賃借人を保護する観点から、以下のルールを規定しています(本記事では法定更新と自動更新を取り上げます)。

借地借家法のルール(建物賃貸借の期間満了と法定更新)

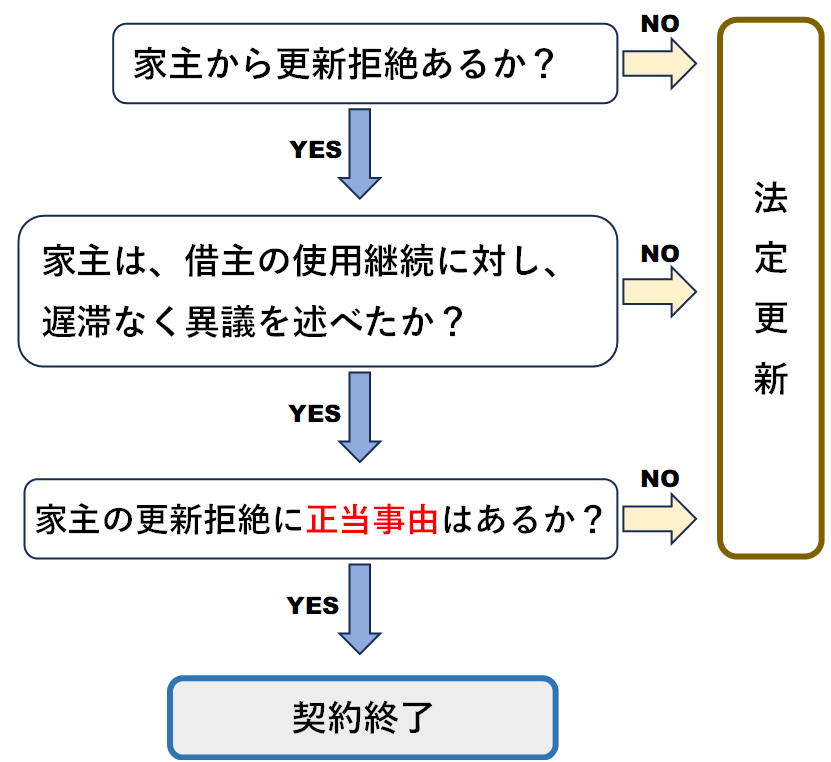

まず、期間満了の1年前から6ヵ月前までに相手方に対して更新しない旨の通知または条件を変更しない旨の通知をしないときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。

次に、この通知を出したとしても、期間満了後に賃借人が建物の使用を継続する場合には、賃貸人が遅滞なく異議を述べないと契約は更新されます(借地借家法26条2項)。

さらに、遅滞なく異議を述べたとしても、賃貸人が更新拒絶するためには、正当事由が必要とされ、単に契約更新に対して拒絶する意向を示しているだけでは、賃貸借契約は、期間の定めがない契約として存続します。

これを法定更新といいます。

この規制は、賃借人保護のための強行規定で、容易に更新拒絶を可能とすることはできません。

賃借人に不利益な特約は無効となります(逆に、賃借人からの予告期間を短くするなど、賃借人に有利な特約は有効です)。

期間の定めのある建物賃貸借については、契約期間が満了しても、契約を終了させることは例外的といえそうですね。

(借地借家法26条 建物賃貸借契約の更新等)

🔗借地借家法(e-Gov法令検索)

1 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

2 正当事由とは

賃貸人からの更新拒絶には、更新拒絶の通知だけでなく、正当事由が必要となります。

正当事由とは、賃貸借を終了させて明渡しを認めることが、社会通念に照らして妥当と認められる理由をいいます(最判昭和29年1月22日)。

賃借人にとっては、生活や事業の土台となるものが賃貸借契約です。

そのため、賃貸人の更新拒絶等だけでこれを失わせるのは、賃借人にとって不利益が大きく、賃貸借契約を失わせるだけの正当化理由を賃貸人に求めています。

この正当事由は、期間満了の際に必要となるだけでなく、期間の定めがない賃貸借契約の解約申入れや、期間内解約条項に基づく解約申入れによる契約終了の場合にも、必要となります。

期間の定めの有無にかかわらず、賃貸人が契約を終了させようとする場合には、正当事由が必要になります。

この正当事由のハードルが高く、賃借人には「居住権がある」などと言われる所以です。

法令上の用語ではありませんが、賃借人の権利の強さをイメージさせる言い方といえますね。

3 法定更新後は、従前と同一条件の期間の定めのない契約になる

賃貸借契約が合意によって更新されない場合等には、賃貸借契約は期間の定めのない契約として更新(法定更新)されます。

法定更新された後の契約は、期間の定めのない契約となります。

契約期間が定めのない契約となる以外については、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。

4 期間の定めのない契約は、どう解約するか?

法定更新された場合、賃貸借契約は期間の定めのない契約となります。

期間の定めのない建物賃貸借では、賃貸人・賃借人はいつでも契約の申入れをすることができます(民法617条1項)。

賃貸人からの解約申入れ

賃貸人からの解約申入れは賃借人に到達した日から6ヵ月を経過することで効力を生じます(借地借家法27条1項)。

ただし、賃貸人からの解約申入れには、正当事由が必要です(借地借家法28条)。

さらに、解約申入れをした日から6ヵ月を経過しても、賃借人が建物の使用を継続している場合には、賃貸人は遅滞なく異議を述べなければ、賃貸借契約は終了しません(借地借家法27条2項、同法26条2項)。

(借地借家法27条1項 解約による建物賃貸借契約の終了)

🔗借地借家法(e-Gov法令検索)

1 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。

2 前条第2項及び第4項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

賃借人からの解約申入れ

これに対して、賃借人(借家人)からの解約申入れは、解約申入れから3ヵ月が経過することによって、賃貸借契約は終了します(民法617条1項2号)。

賃借人からの解約申入れについては、契約で3ヵ月より短くすることも可能です。

第3 自動更新条項と法定更新はどちらが適用されるか?

1 自動更新条項とは

自動更新条項とは、期間満了に際して明示的な意思の合致がなくても、期間の定めを含めて自動的に同一条件で更新される特約をいいます。

自動更新条項による更新がなされると、期間の定めのある契約となります。

期間の有無について、どちらが賃借人にとって有利な契約かを検討すると、期間の定めのない契約では、賃貸人はいつでも解約の申入れをすることができます。

その観点から、必ずしも自動更新条項は賃借人に不利な特約とはならず、借地借家法に反して無効となるものではありません。

2 自動更新条項と法定更新の関係

それでは、賃貸人の更新拒絶に正当事由がなく、契約が更新される場合を考えてみましょう。

この場合は、自動更新条項による更新となるのか、法定更新となるのか、どちらが優先的に適用されるのでしょうか。

これは非常に悩ましい問題で、自動更新条項の定め方によっても結論が変わってくると考えられます。

自動更新される場合について、どのように規定されているのかがポイントになります。

ただ、前述しましたように、自動更新されることは賃借人にとっても必ずしも不利益となるものではありませんので、自動更新条項が優先的に適用されることが多いものと考えられます。

第4 賃貸借契約の更新に付随する問題

1 法定更新と更新料

更新料支払特約がある賃貸借契約において、更新の合意がなされずに法定更新された場合に、賃借人が更新料を支払う必要があるかどうかは、更新料支払特約の定め方によって異なります。

契約書に、「法定更新の場合にも更新料を支払う」という定めがあれば、特約の効力として更新料支払義務が肯定されます。

【関連記事】あわせて読みたい

建物賃貸借と更新料について解説します2 更新と保証契約(保証人の責任)

基本的な考え方

保証人の保証債務は、通常更新後の賃貸借から生じる賃借人の債務についても保証するというのが、当事者の合理的な意思と考えられています。

そのため、更新後の賃借人の債務についても、原則として保証人は責任を負います。

判例において、「賃貸借関係の継続は当然予測できるところであり、また、保証における主たる債務が定期的かつ金額の確定した賃料債務を中心とするものであって、保証人の予期しないような保証責任が一挙に発生することはないのが一般的」(最判平成9年11月13日)として、更新後の保証人の責任が肯定されています。

保証人が責任を負わない例外ケース

上記の判例において、「賃借人が継続的に賃料の支払いを怠っているにもかかわらず、賃貸人が、保証人にその旨を連絡するようなこともなく、いたずらに契約を更新させているなどの場合に保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることがあり得ることはいうまでもない」として、保証人が無限に責任を負うものではないことを明言しています。

裁判例では、賃料不払いが4年6ヵ月も続いた後に契約を解除して、保証人に対して賃料を請求したケースで保証人への請求を否定しました(東京地判平成6年6月21日)。

第5 よくあるご質問

-

期間満了前の6ヵ月を過ぎた場合、たとえば満了前の1ヵ月前に、賃貸人が更新拒絶の通知をした場合は、更新拒絶の通知をした日から6ヵ月経過すれば契約終了となりませんか?

-

建物賃貸借は、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしなければ、法定更新されます。

そのため、6ヵ月を過ぎた場合の更新拒絶は、法律上無効の通知と考えられます。

法定更新されれば、期間の定めのない契約となりますので、再度解約申入れが必要と考えるのが、論理的帰結と考えられます(私見)。

-

(賃借人の立場)

契約期間の終わりが来て、賃貸人から更新拒絶とともに明渡しを求められても、退去する必要はないのですか? -

賃貸人の更新拒絶には、正当事由が必要です。

そして、この正当事由が充足されるケースは少ないため、なんとしても退去して欲しい賃貸人は立退料を支払うなどして、立退交渉をするでしょう。

このように、単に契約期間が到来したからといって、必ずしも退去しなくてもよいように、借地借家法によって賃借人は守られています(但し、定期借家契約は別です)。

-

(賃貸人の立場)

賃貸借契約書には、どのような条項を入れた方が良いでしょうか? -

本記事との関係では、賃貸借契約の期間途中であっても、賃貸人から解約申入れができる条項(中途解約条項)や、法定更新の場合にも更新料を請求できる条項などは、非常に有益と考えます。

第6 借家の法律問題(トラブル)を弁護士に相談する

1 不動産問題に強い弁護士への相談

よく「立退料」という言葉を耳にする機会はあると思います。

今回の内容は、その前提として、どうして契約期間が終了しても容易には契約が終了しないのか、また、更新の合意ができない場合には契約がどうなるのか、について解説をしました。

なかなか馴染みがないと理解しづらい分野でもあり、さらに正当事由の内容や裁判例についても、もっと突っ込んだ内容を理解しないといけません。

なんとなくでも、賃借人の強さをイメージしていただけましたらと思っています。

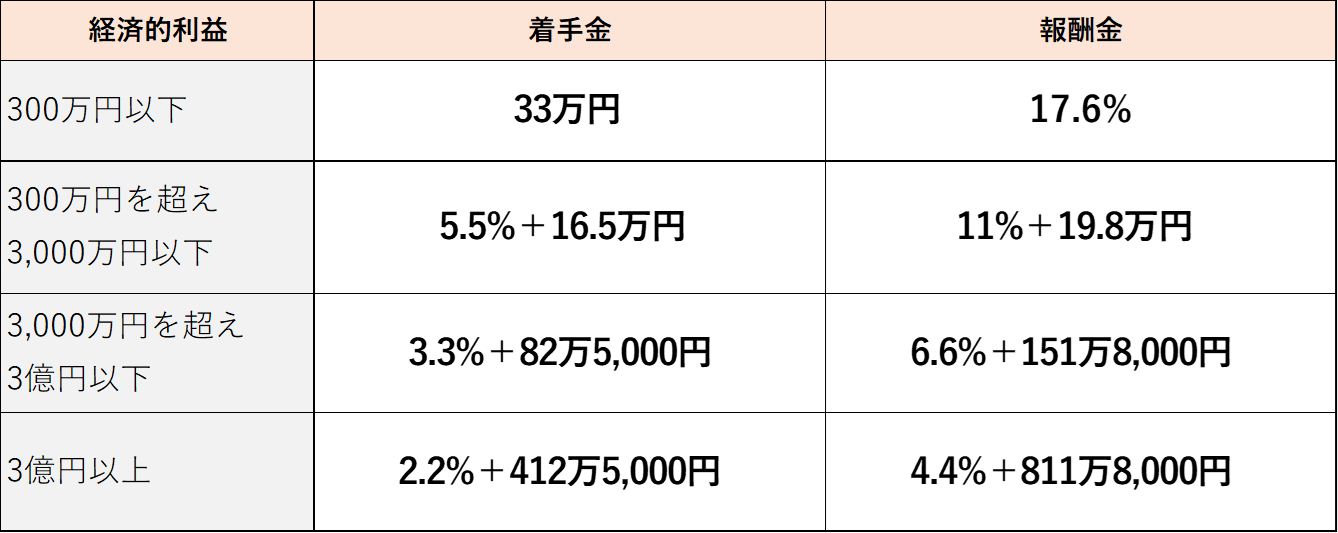

2 当事務所の弁護士費用と法律相談ご予約フォーム

法律相談:ご予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

委託先コールセンター

委託先コールセンター