-

電話応対中、顧客の様子がおかしく、急に大声をあげたり、弊社を誹謗中傷し始めたため、途中から無断で録音を開始しました。

このような顧客に対して無断で録音した場合でも、弊社の行為は適法となりますか?

また、この録音データを裁判で利用する場合に、証拠として利用できますか? -

クレーム対応において、クレーマーとの会話を録音することは、客観的証拠の入手という意味で非常に重要です。

録音することを相手に伝えること自体に、クレーマーに対する牽制になります。

特に電話応対においては、クレーマーも強気になりがちな面がありますので、極めて有効な手段となります。一方で、クレーム対応の場面においては、事前に相手に伝えない無断録音も可能です。

適法性の論点として、プライバシー権の問題、個人情報保護法の問題があります。

この記事では、適法性の問題と、裁判での証拠利用について解説致します。【関連記事】あわせて読みたい

クレーム対応の基本を徹底解説しました

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

第1 クレーム対応における「録音」の重要性

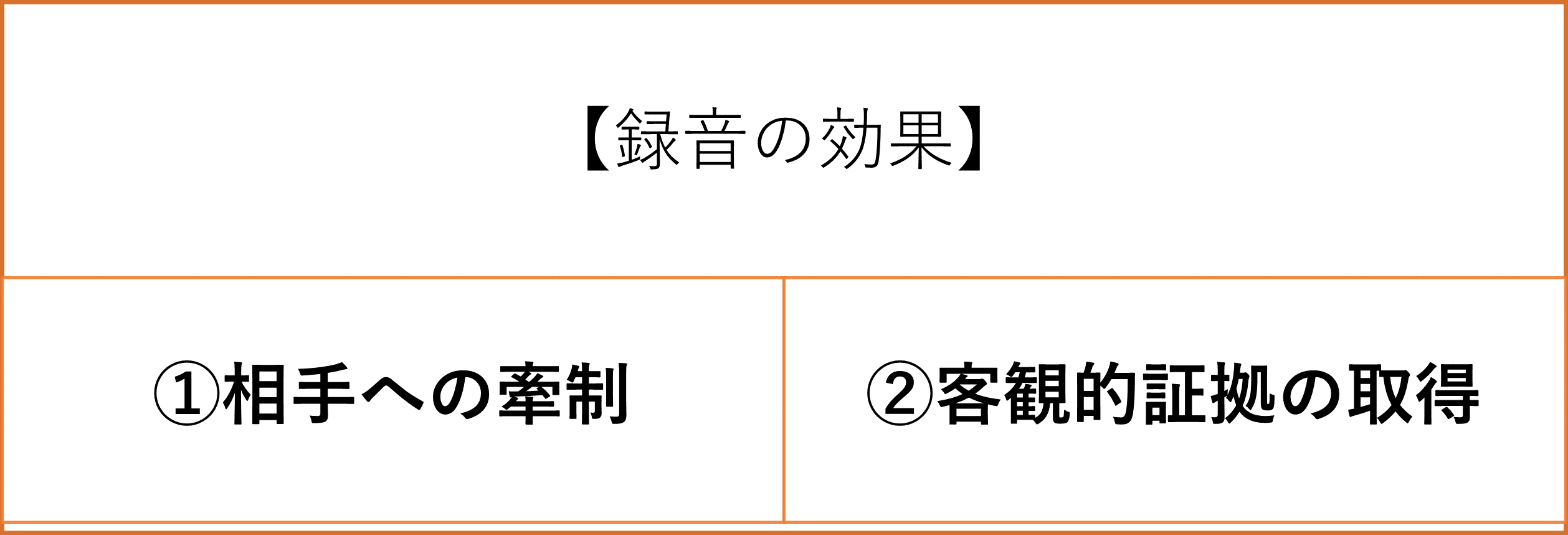

1 録音することの効果

クレーム対応において、録音することの重要性は、多くの方が実感しているものと思われます。

特に電話対応においては、「電話応対の品質向上のために、この通話を録音させていただきます。予めご了承ください。」などのアナウンスが流れることも一般的となりました。

クレーム対応における録音することの効果は、①(録音している事実を相手に伝える)心理的プレッシャー ⇒ 相手への牽制になることと、②音声をありのまま残せる点での客観的証拠の取得にあります。

2 ①相手への牽制

クレーマーからの暴言などがある場合などには顕著に有効な対策になります。

相手への牽制効果を与えるために、録音している事実を伝えます。

クレーマーが、自身の言動について証拠化されることを恐れ、トーンダウンすることがあります。

【録音している事実を相手に告知する対応要領】

会話を録音させていただきます。

なぜ録音する必要があるんだ?

俺は許可してないぞ!

(例)後で言った言わないのトラブルを避けるために録音致します。

(例)録音に同意いただけない場合、対応致しかねますので、失礼します。

3 ②客観的証拠の取得

録音データ(記録)は、客観的証拠になりますので、仮処分や刑事告訴という法的手続に移す場合において、極めて重要な証拠になります。

この記事でも書いている通り、録音している事実を相手に伝える必要はありません。

ただ、録音する目的が「証拠の獲得」を主眼とする場合には、あえて録音している事実を相手に伝えなくても問題ありません。

【関連記事】あわせて読みたい

電話でのクレーム対応法第2 無断録音(秘密録音)の適法性は?

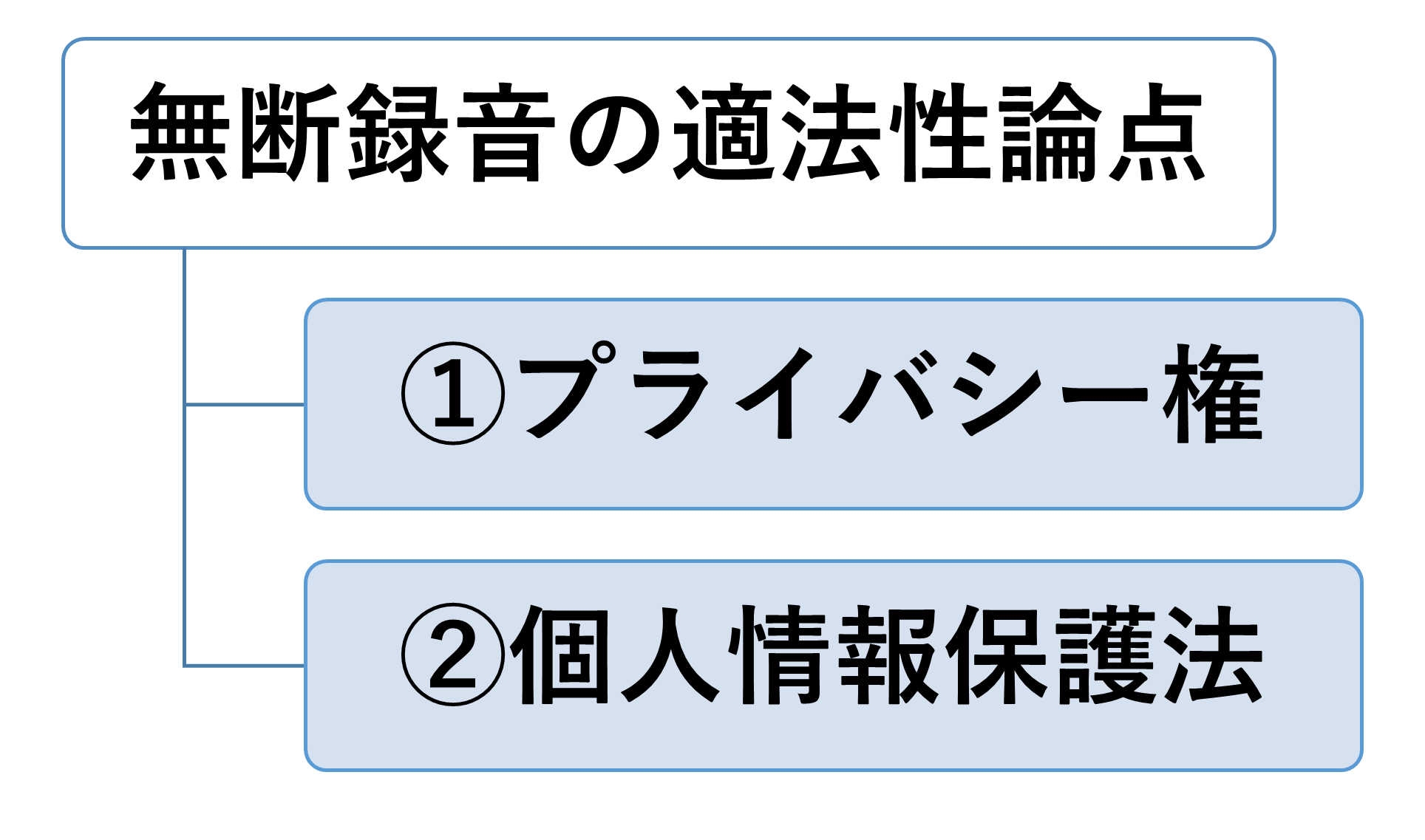

1 無断録音(秘密録音)の法律上の論点について

無断録音(秘密録音)とは、接客応対中や電話応対中の会話を、相手方に録音している事実を知らせることなく、録音を行うことを指します(他人の家に忍び込んで盗聴器を設置する行為とは異なります)。

適法性については、プライバシー権と個人情報保護法の観点から問題となり得ますので、説明をしていきます。

2 ①プライバシー権との関係

プライバシー権とは、自己に関する情報をコントロールする権利と定義されています。

そのため、公表されない場合であっても、違法性が問題になり得ると考えられています。

具体的には、個人の声、発言内容、個人の声紋も個人情報の1つとしてプライバシー権の対象であると考えられます。

しかし、会社にとっては適切な対応を行うために録音することの必要性が認められ、一方、クレーマーにも自身の要求内容を適切に把握してもらう点でメリットがあると考えられますので、プライバシー権を侵害するものと考えられていません。

会社としても、録音を聞く範囲の人(部署)を限定したり、保存期間も事件処理に半永久的にするのではなく事件処理に必要な期間に限定するなど、取り扱いには注意しましょう。

3 ②個人情報保護法との関係

個人情報保護法との関係では、説明がやや複雑です(詳しく知りたい方を除いて読み飛ばしていただいて構いません)。

①通話内容が個人情報に該当する場合には、個人情報取扱事業者は原則として利用目的を通知又は公表する義務を負います。

しかし、②クレーム対応の場面では例外規定に該当すると考えられますので、個人情報保護法との関係では問題ないと結論づけられます。

- ①個人情報保護法の適用の有無

- 会話(通話)内容から特定の個人を識別することが可能な場合には、個人情報に該当します。

個人情報に該当する場合、個人情報取扱事業者は、個人情報保護法上、利用目的を通知又は公表する義務を負います(但し、録音していることについて伝える義務までは負いません)。

【参考:🔗「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」 に関するQ&A(個人情報保護委員会HP)の1-10,1-11参照】

- ②例外規定の適用(個人情報保護法21条4項2号)

- 「利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合」(個人情報保護法21条4項2号)には、「適用しない」との例外規定があります。

【参考:🔗「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」の21条4項第2号の事例より抜粋】

事例) 暴力団等の反社会的勢力情報、疑わしい取引の届出の対象情報、業務妨害行為を行う悪質者情報等を、本人又は他の事業者等から取得したことが明らかになることにより、当該情報を取得した企業に害が及ぶ場合

第3 裁判における証拠能力(証拠として認められるか?)

1 民事裁判の事例

証拠能力を肯定した事例

原告の代表者が、被告(原告の相手方会社)の従業員を酒席に招待しながら、種々誘導的な質問を行って諾否のみ回答させる方法によって会話し、ふすまを隔てた隣室で録音した行為について、「話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当っては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべき」と判示しました(東京高判昭52年7月15日)。

本件においては、酒席における発言供述を、単に不知の間に録取したものであるにとどまり、人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべきであると判断しています。

証拠能力が否定された事例

大学のハラスメント防止委員会の審議における発言を無断で録音したテープについて、証拠として認められなかった裁判例があります(東京高判平28年5月19日)。

これは、その委員会における審議内容の秘密保護の必要性が高度であったことからすると、それを無断で録音したことの違法性は極めて高いと評価されています。

【関連記事】あわせて読みたい

長時間拘束・多数回来店・暴言クレーマーの対応【関連記事】あわせて読みたい

面談を強要するクレーマー対応2 刑事裁判の事例

刑事裁判においても、無断録音データの証拠能力を認めた裁判例が多数存在します。

以下に紹介する事例は、いずれも証拠能力が肯定されています。

- 恐喝の被害者が、加害者との電話での会話を後日の証拠とする目的で録音した事例(東京高判昭51年2月24日)

- 新聞記者が、取材の結果を正確に記録しておくために電話での会話を録音した事例(最決昭56年11月20日)

- 殺人未遂の教唆等事件の被告人との殺害に関する会話の録音について、録音した者に、ことさら相手方を陥れたり、誘導等により虚偽の供述を引き出そうとするなどの不当な目的がなかった事例(松江地判昭57年2月2日)

- 詐欺の被害者が、後日の証拠とするため、加害者との会話を録音した事例(最決平12年7月12日)

【関連記事】あわせて読みたい

クレーム対応で覚えたい「犯罪」行為類型第4 実務における無断録音(秘密録音)の対応

1 無断録音に向けた姿勢

これまで説明してきましたように、クレーム対応の場面において、無断録音が違法とされるリスクは小さく、かつ、裁判でも証拠能力が認められています。

そのため、録音データという客観的証拠の有用性を考えると、基本的には無断であっても録音を行うことに躊躇する必要はありません。

個々の事案において無断録音の違法性の程度が重要な判断要素になっていましたね。

無断録音を行う場合でも、無制限にできるわけではない点には留意しないといけませんね。

2 クレーマーから「録音する」と言われた場合

実際問題として、面談時などにクレーマーから「録音するぞ!」と言われることはあまりないと思います。

むしろ、何も言わずに録音しているケースが圧倒的に多いでしょう。

理屈からすると、電話録音については、会社に止める権利はないと思われます。

これに対して、会社内で面談するような場合には、会社には施設管理権がありますので、施設管理権を根拠として録音を禁止することは想定できます。

たとえば、本来非公開であるはずの裁判所の弁論準備手続において、国の指定代理人(防衛省職員)が秘密録音を行って問題になったニュースがありましたが、これは裁判所の庁舎管理権に基づく禁止行為といえます。

クレーマー側から録音されることも十分に想定でき、違法性も問題となりにくいものです。

そのため、拒絶するよりも、常に録音されても問題ない対応を心掛けることが大切だと考えます。

【関連記事】あわせて読みたい

動画撮影するクレーマー対応第5 当事務所のクレーマー対応(弁護士費用)

1 当事務所の考え

カスハラクレーマーから会社を守るためには、会社が一丸となり毅然とした対応を行う体制構築が必要不可欠です。

そのためには、継続的な支援が必要不可欠なものと考えており、顧問契約の締結をお願いしています。

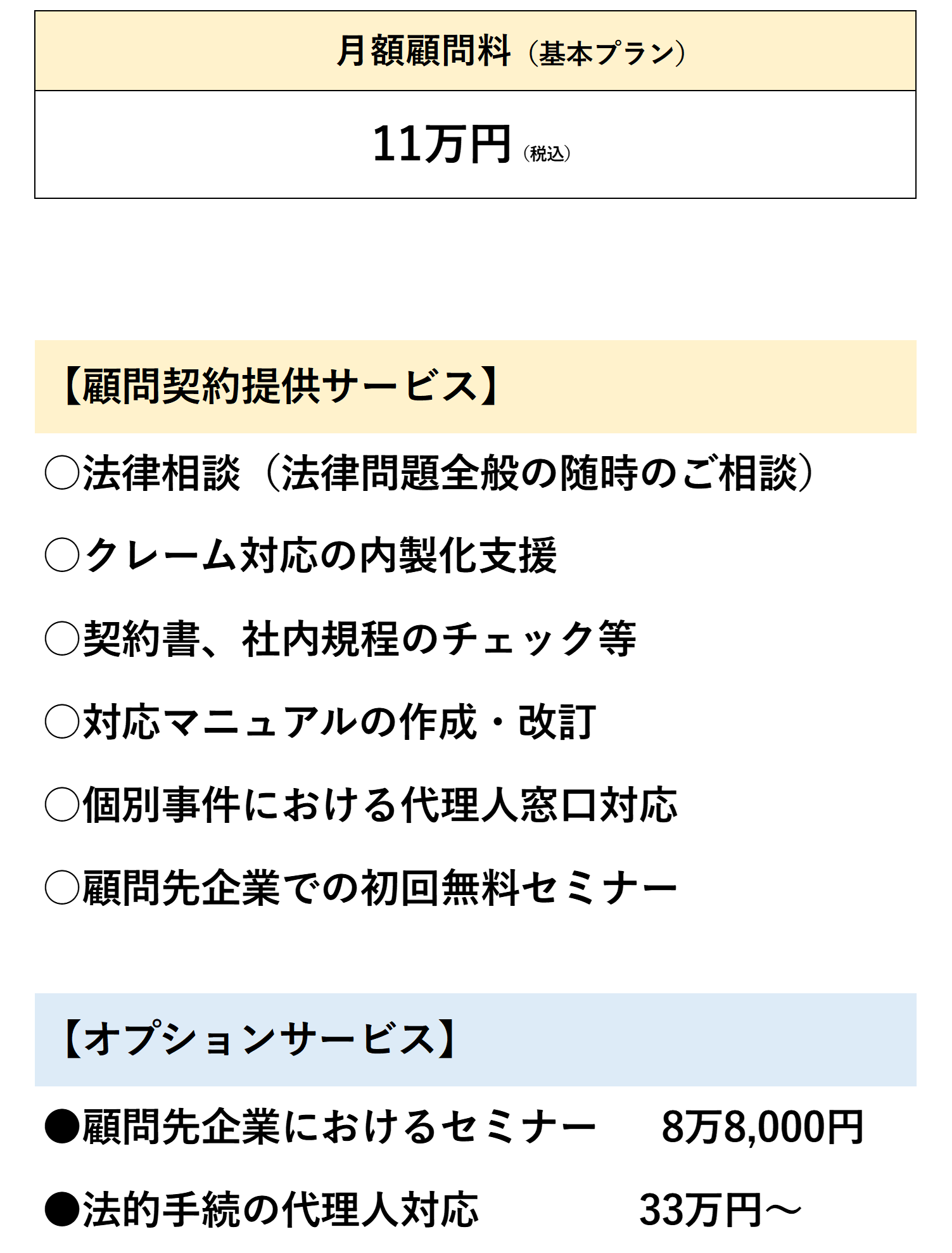

【カスハラ・クレーム対応基本プランの提供サービス】

カスハラ・クレーム対応案件における弁護士の活用法は、対応が困難、もしくは判断に迷う事例について、随時ご相談を行います。

そして、定期的に検討会を行い、対応の是非と同種事例への対応策を打合せします。

その上で、これまでに発生した事例に対する検証を行い、それを基にした対応マニュアルを整備します。

法的手続を除いて代理人としての窓口対応業務までも含めていますので、弁護士費用を予算化できますし、コスパ良く外注できる存在としてご活用いただけます。

1~2年の継続により、カスハラクレーマー対応業務を内製化していき、通常の顧問契約にダウンサイジングしていくことも可能です。

【関連記事】あわせて読みたい

売上を上げるツールとしての顧問弁護士活用法!2 弁護士費用と提供サービスプラン

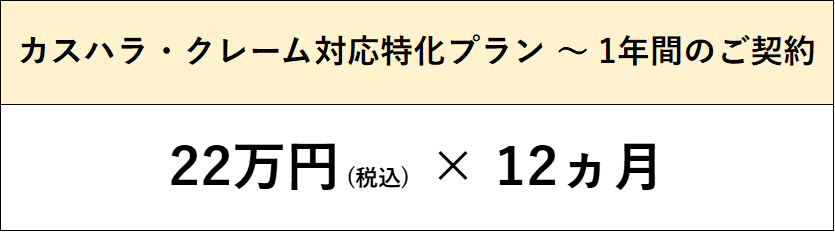

カスハラ・クレーム対応:基本プラン(6ヵ月~)

カスハラクレーマー対応:代行特化プラン

弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。

目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

民事全般:基本プラン

上記は、カスハラ・クレーム対応用の特別プランですが、事件対応の一般的なプランもご利用いただけます。

この場合、毎月5万円~の月額顧問料(6ヵ月~)に、以下の事件対応費用(着手金+報酬金)となります。

ご相談予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

クレーム・カスハラ対応には、会社のトップが不当クレームに対して毅然と対応する姿勢を明確にする必要があります。

大きなストレスやうっぷんが溜まっている社会であっても、会社を悪質クレーマーから守る戦いを、専門家としてサポートします。

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター