-

口頭で謝罪するだけでは足りず、本当に謝罪の気持ちがあるならば誠意として「文書にしろ」と謝罪文を要求されたことがあります。

「謝罪文を書け」と言われた場合には、どのように対応をするのが良いのでしょうか?

-

まず、大前提として、会社に非がない場合には、謝罪すら不要です。

そして、仮に会社の提供する商品やサービスに非がある場合であっても、通常は口頭での謝罪と必要な範囲での金銭賠償で十分な対応といえます。

そうすると、会社に重大な落ち度があるような場合には、確かに謝罪文を作成するのもやむを得ません。

ただし、その場合であっても、謝罪文の作成名義人はあくまでも会社です。

そのため、謝罪文の文面・内容は、クレーマーの要求を受け入れる必要はありません。

また、会社に非がない場合や、軽微な落ち度しかない場合に謝罪文を作成する場合には、謝罪の対象を明確化して、裁判やSNSなどで一方的に不利な扱いを受けないよう注意します。

【この記事のポイント】

- 謝罪文を書く必要があるのは、会社に重大な落ち度や被害を生じさせた場合のみ!

- 謝罪文を書くとしても文面は会社が作成し、謝罪対象を明確化すること!

この記事では、謝罪の必要性を法的観点からの検討を加えて、上記結論に至る考え方を説明します。

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

第1 クレーム対応の基本的な対応要領

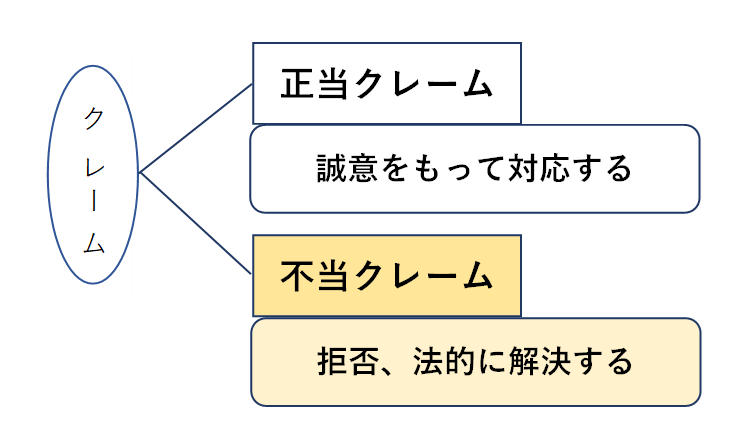

クレーム対応においては、顧客の主張を聞き事実関係を調査しながら、正当なクレームか不当なクレームかの判断をします。

どのようなクレームにおいても、この流れはルーティーンとして行います。

そして、正当クレームには真摯に対応する一方、不当クレームに対しては断固として拒否し、関係遮断を求めることがクレーム対応の基本です。

詳細は、以下の参考記事をご覧ください。

✍ (参考)クレームに対する基本的な考え方を解説しています

第2 「謝罪文を書け」の法律的な検討

1 謝罪は、法律上の権利・義務ではない

法律的には、名誉毀損があった場合に、名誉回復措置として「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。」(民法723条)との規定があるのみです。

この「適当な処分」とは、具体的には被害者本人に対する謝罪文の交付や企業の公式サイトへの謝罪文の掲載、全国紙(新聞)への謝罪広告の掲載等が認められています。

そのため、謝罪文や謝罪広告の要求が、すべて上記の「不当クレーム」に該当するわけではありません。

ご留意いただきたいのは、名誉毀損や人格権侵害の場合において、法的に謝罪文や謝罪広告が認められる可能性があるだけです。

そのため、名誉毀損や人格権侵害があったとされる場合であっても、謝罪文等まで認められることは少なく、基本的には損害賠償(金銭賠償)で慰謝されると考えられています(少なくとも、実務的には金銭請求しかできない場合がほとんどです)。

2 謝罪・謝罪文は道義的な問題であることを理解する

そうすると、謝罪行為を含めて、謝罪文を書くかは、仮に会社側に非がある場合であっても、あくまでも法律的には各企業の裁量判断といえます。

たとえば、提供する商品やサービスに欠陥や落ち度があった場合には、適切な謝罪を行うべきです。

適切な謝罪とは、会社側に落ち度・非がある場合であっても、通常は口頭での謝罪と必要な範囲での金銭賠償や商品の交換等で足り、謝罪文等まで必要なわけではありません。

顧客の怒りを早期に鎮め、交渉をスムーズに進めるための手段・戦略として効果的か、という観点から判断をすべきです。

このように、「謝罪をする」、「謝罪文を書くこと」は、法律的な権利や義務ではありません。

あくまでも道義的な責任行為として行うべきかどうかが検討されるべき問題です。

第3 「謝罪文を書け」への具体的な対応

1 謝罪を「書面化」するリスクは?

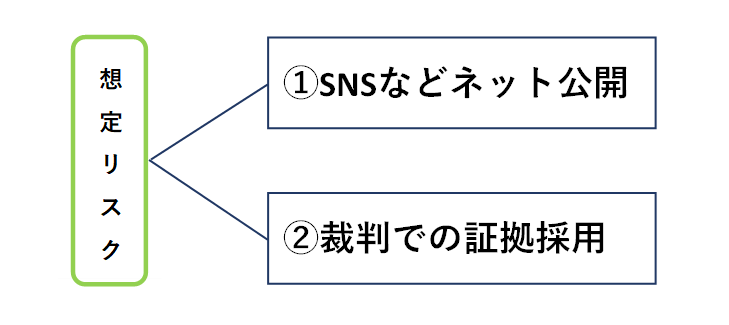

①SNSなどネット公開のリスク

インターネットの普及によって、一瞬にして全世界への謝罪文の公表が可能となりました。

そして、一部の断片的な情報のみが発信されてしまうリスクがあります。

具体的には、謝罪文と共に会社の落ち度を主張されると、それを見聞きした者は会社に一方的な問題があると判断してしまう恐れがあります。

これが最悪の場合には、これを見た者がさらに情報を拡散し、いわゆるネット炎上にもつながってしまうリスクには留意しなくてはなりません。

②裁判での証拠採用

まず、会社が謝罪文を交付した事実それ自体が、裁判において不利となるリスクを看過してはなりません。

前述のように、謝罪文は法的な義務ではありません。

そうであるにもかかわらず、謝罪文を交付していることは、会社が法的責任を認めたものと判断されるリスクがあります。

(そのため、後述しますが、非がない場合には、謝罪文の文面において道義的な謝罪に留めるよう工夫する必要があります。)

2 正当・不当クレームの分類からの具体的検討

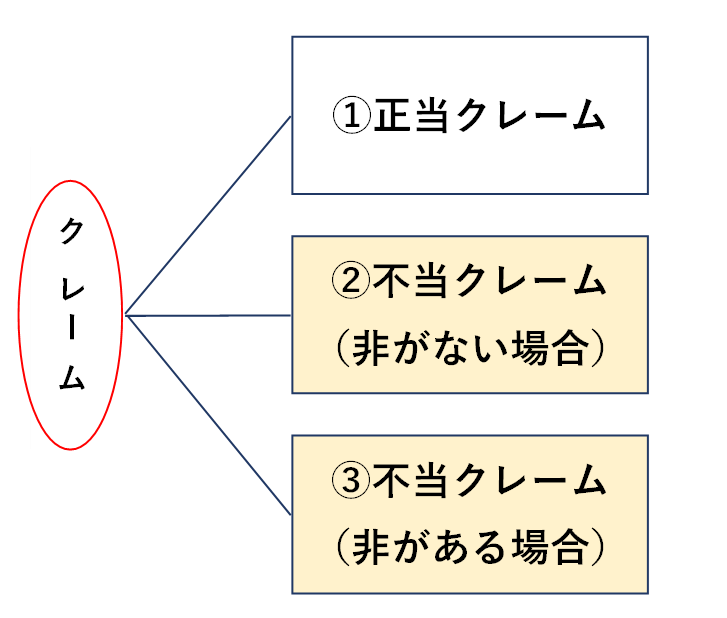

①正当クレームに対して

会社に非がある場合でも、通常は口頭での謝罪と必要な範囲での金銭賠償等で足ります。

謝罪文の要求が正当クレームと言い得るのは、ミスが口頭での謝罪で済まないような重大な場合、たとえばけがをさせたり、健康被害が生じたりする場合が想定できます。

このように、ミスが軽微とはいえず、かつ、顧客も会社の落ち度について事実確認と謝罪を書面で求めている場合には、書面での謝罪文も止むを得ないものと考えます。

②不当クレーム(非がない場合)

会社に非がない場合には、口頭での謝罪すらも応じる必要がありませんので、拒否して問題ありません。

ただ、クレーム対応の過程において、相手の気を鎮めるための口頭での謝罪はあり得ます。

その際には、非を認めたから謝罪するのではなく、「不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。」などの謝罪の対象を限定することが必要です。

③不当クレーム(非がある場合)

単なる商品やサービスの不履行、会社の落ち度が軽微な場合には、謝罪文の要求そのものが不当なクレームといえます。

会社に軽微であっても非がある場合には、当方に後ろめたさもあり、実際問題としてなかなか拒否しづらい面があります。

しかし、それこそがクレーマーの狙いです。

前述しましたように、謝罪文の法律的な分析を踏まえると、謝罪文の要求が肯定されるのは限定された場面にすぎません。

会社としても、謝罪文を要求された場合の対応法を準備しておくと、冷静な対応もしやすいと思います。

【対応イメージ】

申し訳ございません、謝罪文面の作成などの対応は行っておりませんので、対応することができません。

会社にミスがあったことは間違いないことでしょ。

言葉で言っていることを書くだけだよ?

当方のミスによりご迷惑をおかけして申し訳ございません。

ただ、繰り返しになりますが、謝罪文の対応は行っておりません。

ご理解ください。

対応できない理由は何だよ?

(理由の説明は必要ありません)

申し訳ございませんが、当社としてそのような対応は行っておりません。

じゃあ、あんたが個人として書いてよ。

個人で書くことも禁止されていますので、対応致しかねます。

3 (まとめ)謝罪文を書く場合に留意したいこと

以上の検討を前提にして、会社が謝罪文を書く場合のポイントは、次の点です。

- 謝罪対象を明確化する

- 謝罪文の作成者は会社 ⇒ 謝罪文面は必ず会社が作成すること

謝罪対象を明確化する

会社に重大な落ち度があるような場合には、書面で謝罪することもやむを得ません。

しかし、会社に落ち度がない場合、又は落ち度が軽微と言い得る場合であっても、クレーマーとの交渉を軟着陸させるために、戦略的に謝罪文を作成することもあるでしょう。

その場合には、クレーマーの主張する事実を認めず、感情の限度でのみ謝罪をします(謝罪対象の明確化)。

⇒ クレーマーの主張する事実に対する謝罪はありません。

(例)

・「ご不快なお気持ちにさせてしまい、申し訳ありません。」

・「ご不便をおかけしてしまいお詫び申し上げます。」

特に、会社に非がない場合に、「当方の不手際によりご迷惑をおかけしてしまい」などの、クレーマーの要求を入れて、事実と相違する文言を入れることは厳禁といえます。

謝罪文面は会社が作成すること

悪質なクレーマーになればなるほど、「自分の思い通りに」ということに固執します。

そのため、謝罪文に難癖をつけ、訂正を求めたり、自身で文案を作成してくることもあります。

しかし、謝罪文の作成名義人はあくまでも会社です。

明らかなミスがある場合を除いて、クレーマーの要求に応じて文面を作成してはいけません。

クレーマーの要求は往々にして不適当な表現が含まれていたり、文案を巡って交渉が延々と続いてしまったり、さらに泥沼化する恐れがあります。

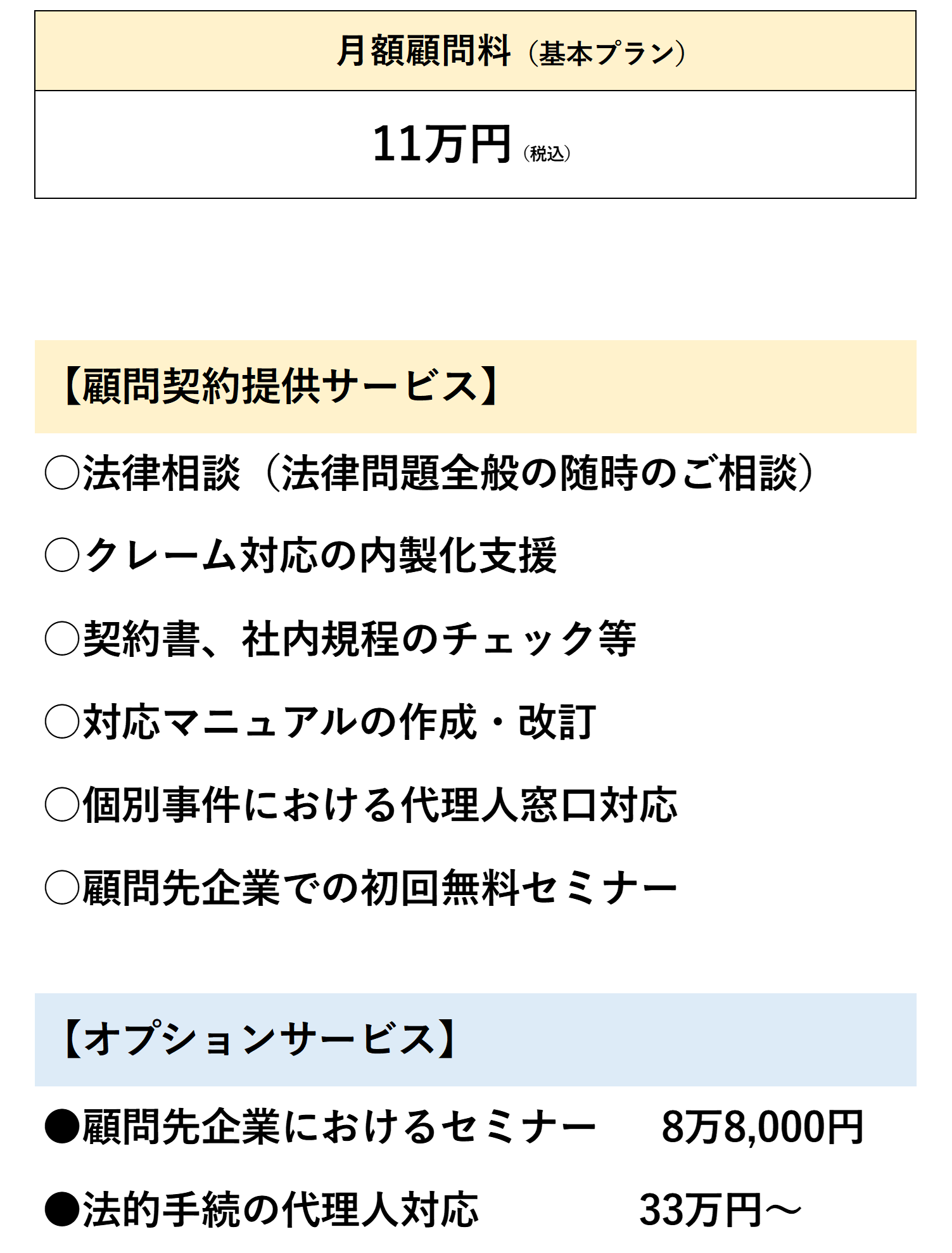

第4 当事務所のクレーマー対応(費用)

1 当事務所の考え

カスハラクレーマーから会社を守るためには、会社が一丸となり毅然とした対応を行う体制構築が必要不可欠です。

そのためには、継続的な支援が必要不可欠なものと考えており、顧問契約の締結をお願いしています。

【カスハラ・クレーム対応基本プランの提供サービス】

カスハラ・クレーム対応案件における弁護士の活用法は、対応が困難、もしくは判断に迷う事例について、随時ご相談を行います。

そして、定期的に検討会を行い、対応の是非と同種事例への対応策を打合せします。

その上で、これまでに発生した事例に対する検証を行い、それを基にした対応マニュアルを整備します。

法的手続を除いて代理人としての窓口対応業務までも含めていますので、弁護士費用を予算化できますし、コスパ良く外注できる存在としてご活用いただけます。

1~2年の継続により、カスハラクレーマー対応業務を内製化していき、通常の顧問契約にダウンサイジングしていくことも可能です。

【関連記事】あわせて読みたい

売上を上げるツールとしての顧問弁護士活用法!2 弁護士費用と提供サービスプラン

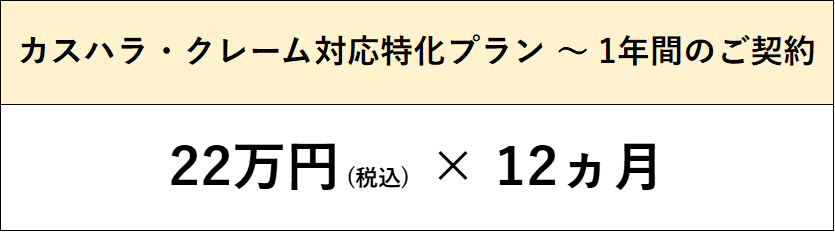

カスハラ・クレーム対応:基本プラン(6ヵ月~)

カスハラクレーマー対応:代行特化プラン

弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。

目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

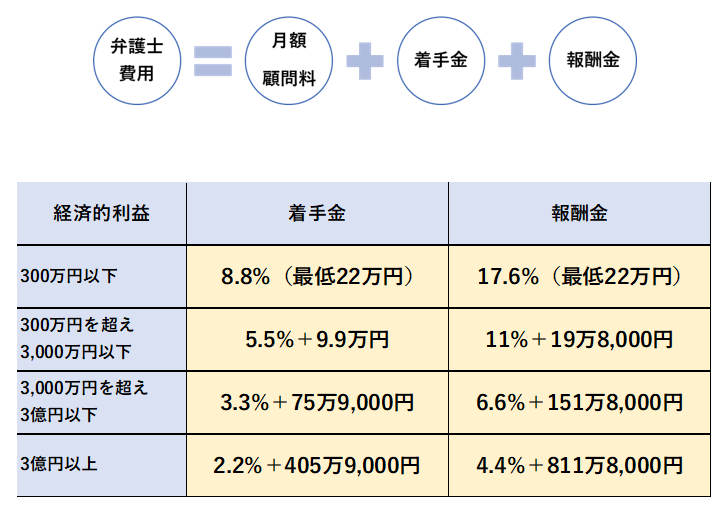

民事全般:基本プラン

上記は、カスハラ・クレーム対応用の特別プランですが、事件対応の一般的なプランもご利用いただけます。

この場合、毎月5万円~の月額顧問料(6ヵ月~)に、以下の事件対応費用(着手金+報酬金)となります。

ご相談予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

クレーム・カスハラ対応には、会社のトップが不当クレームに対して毅然と対応する姿勢を明確にする必要があります。

大きなストレスやうっぷんが溜まっている社会であっても、会社を悪質クレーマーから守る戦いを、専門家としてサポートします。

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター