-

カスハラ・クレーム対応において、弁護士に依頼するメリットは何でしょうか?

また、どの程度の予算を想定すれば良いのでしょうか?

-

カスハラ・クレーム対応における弁護士依頼のメリットは、日常のカスハラ対応において専門家のバックアップを得られることです。

特に中小企業においては、約7割に顧問弁護士がいないため、各社が独自に判断して対応しているのが現実でしょう。

弁護士の助力を得ることで、法的に適正な解決を図ることができるだけでなく、コンプライアンスの推進を図っている会社であると胸を張って言うことも可能となります。

この他にも、弁護士が代理人として会社の窓口となり、一切の対応を委ねることが可能となったり、ハードクレーマーにも法的対応が可能となるメリットがあります。

これらの結果として、会社はカスハラ・クレーム対応の負担から解放され、通常業務に専念できる体制を築くことができます。

弁護士費用は、自由化されているために各事務所により異なりますが、当事務所の費用は末尾に記載しました。

弁護士は何をやってくれるのか、費用対効果は見合うのか、ご検討いただけますと幸いです。

(まとめ記事)弁護士が伝授【クレーム・クレーマー対応】悪質・不当要求と戦う指南書

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

第1 カスハラ対応において会社に求められることとは?

1 (ハード)カスハラ・クレーム対応の基本的姿勢

会社にはカスハラ被害から従業員を守る義務があります

会社には、悪質なカスハラ客から従業員を守る義務があります。

法律的には、会社には従業員に対して、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて従業員の安全と健康を確保しなければならないという安全配慮義務を負っていることから説明されます。

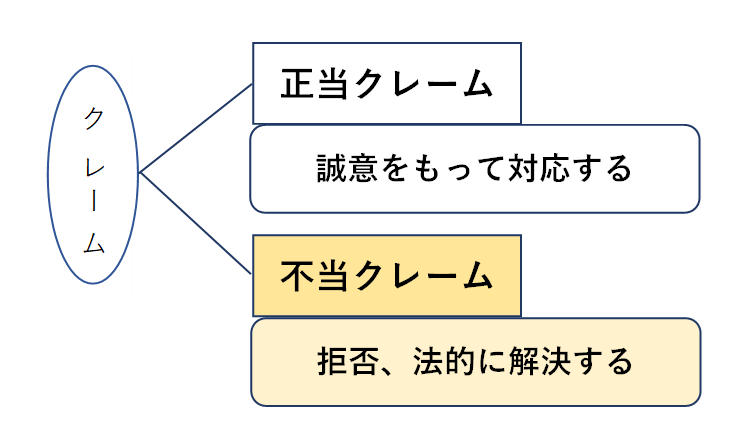

この従業員を守るという観点から、クレームにも誠意をもって対応すべき正当クレームと、業務妨害者として関係遮断を目指す不当クレーム(カスハラ)を区別する必要が出てきます。

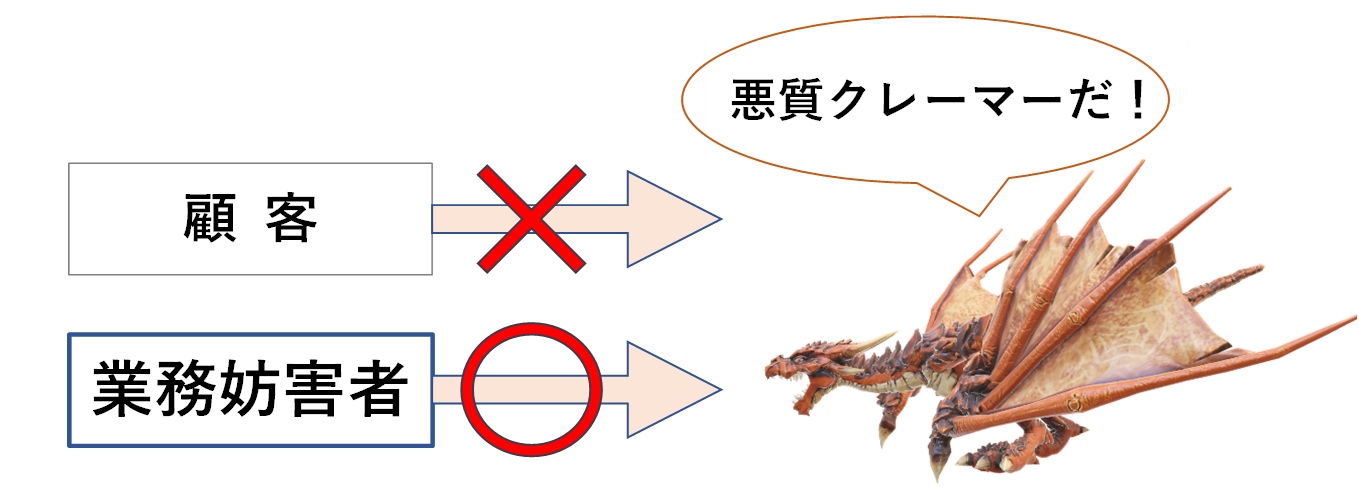

そして、カスハラは「拒否しても良い」のではなく、業務妨害者として捉え、取引関係から遮断し、本来の業務に集中して就労できる環境を提供しなくてはなりません。

✍ (参考)カスハラ・クレーム対応に対する基本的な考え方を解説しています

カスハラ(悪質クレーマー)との関係遮断

カスハラ(悪質クレーマー)と判断できたものについては、会社にとってはもはや顧客ではなく、「業務妨害者」とみなすべきで、取引関係の断絶(関係遮断)を目指していきます。

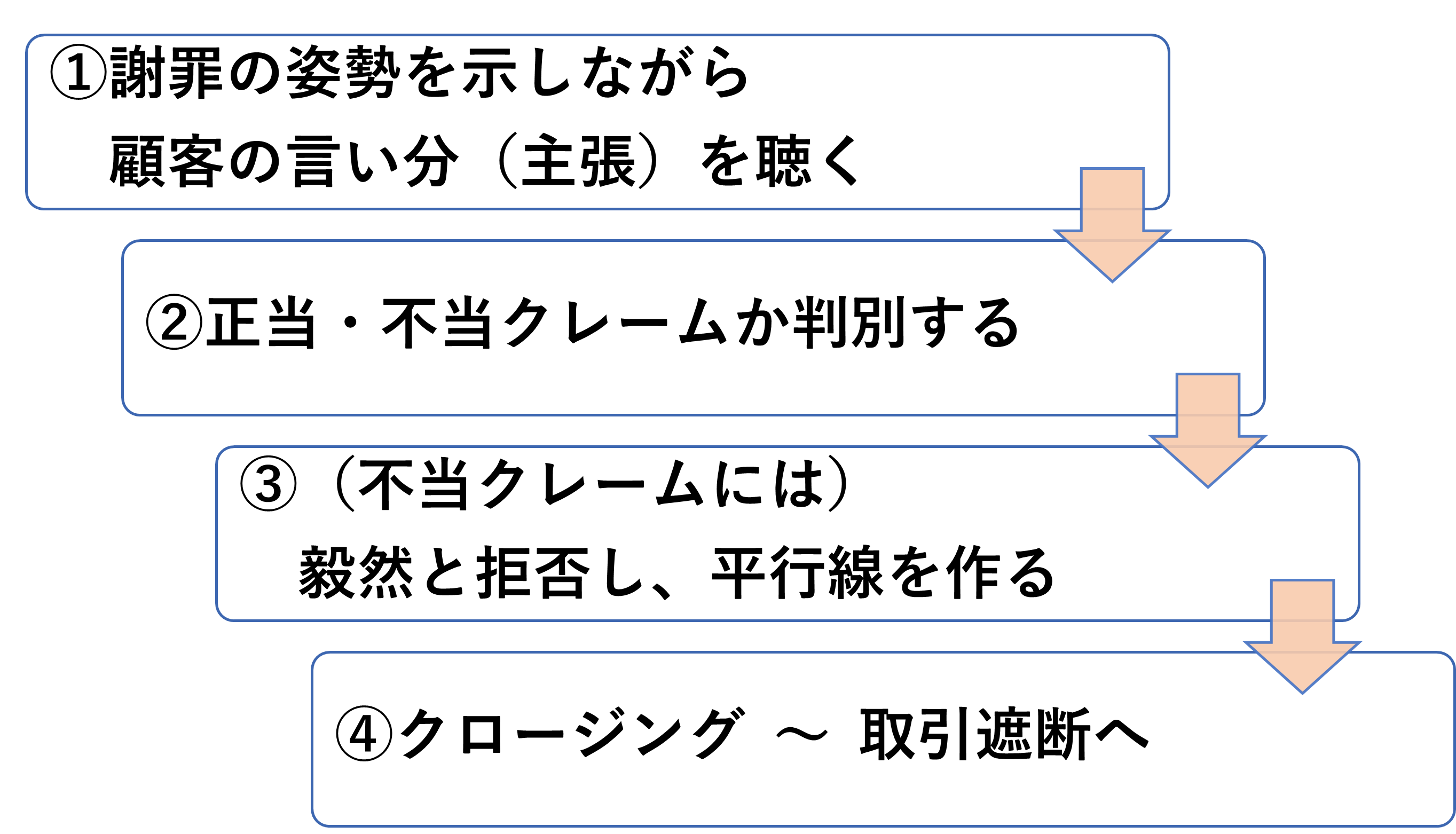

具体的には、顧客の言い分を聞き、事実関係を調査しながら、カスハラかどうかの判断を行っていきます。

そして、カスハラと判断できる場合には、毅然と要求を拒否します。

要求を拒否する場合においても、事実関係の調査や拒否する説明責任はありますので、後で非難を受けないように逃げずに対応します。

そして、十分に説明したと判断するに至った段階で(堂々巡り等、会話の平行線ができている状態になっているはずです)、交渉や取引を拒絶し、取引関係からの遮断を目指します。

✍ (参考)カスハラクレーマーとの拒絶法(例文)を解説しています

2 クレーム対応において企業はどうすべきか?

カスハラ被害はいつ発生するか分からず、そして対応にあたる従業員の誰に発生するかも分かりません。

そのため、いつでも、誰でも、相応の対応ができるように備えておく必要があります。

この備えとしては、トップ(社長)がカスハラクレーマーに対して拒絶する姿勢を明確に示すことや、マニュアルを作成して「カスハラクレーマー」の共通認識を持つこと、さらには研修を実施してマニュアルの理解を深めることなどが想定されます。

大きく、下の3つをリストアップできます。

- トップがカスハラ対策への取組姿勢を明確に示すこと

- カスハラ概念の明確化と組織的対応体制を構築すること

- 従業員への教育・研修の実施

そのうえで、相談担当窓口を作り、カスハラクレーマーとの関係遮断までも視野に入れて法的手続までのイメージを持てると申し分ないものといえます。

✍ (参考)カスハラ行為との拒絶法を態様別に解説しています

第2 弁護士ができることと依頼するメリット

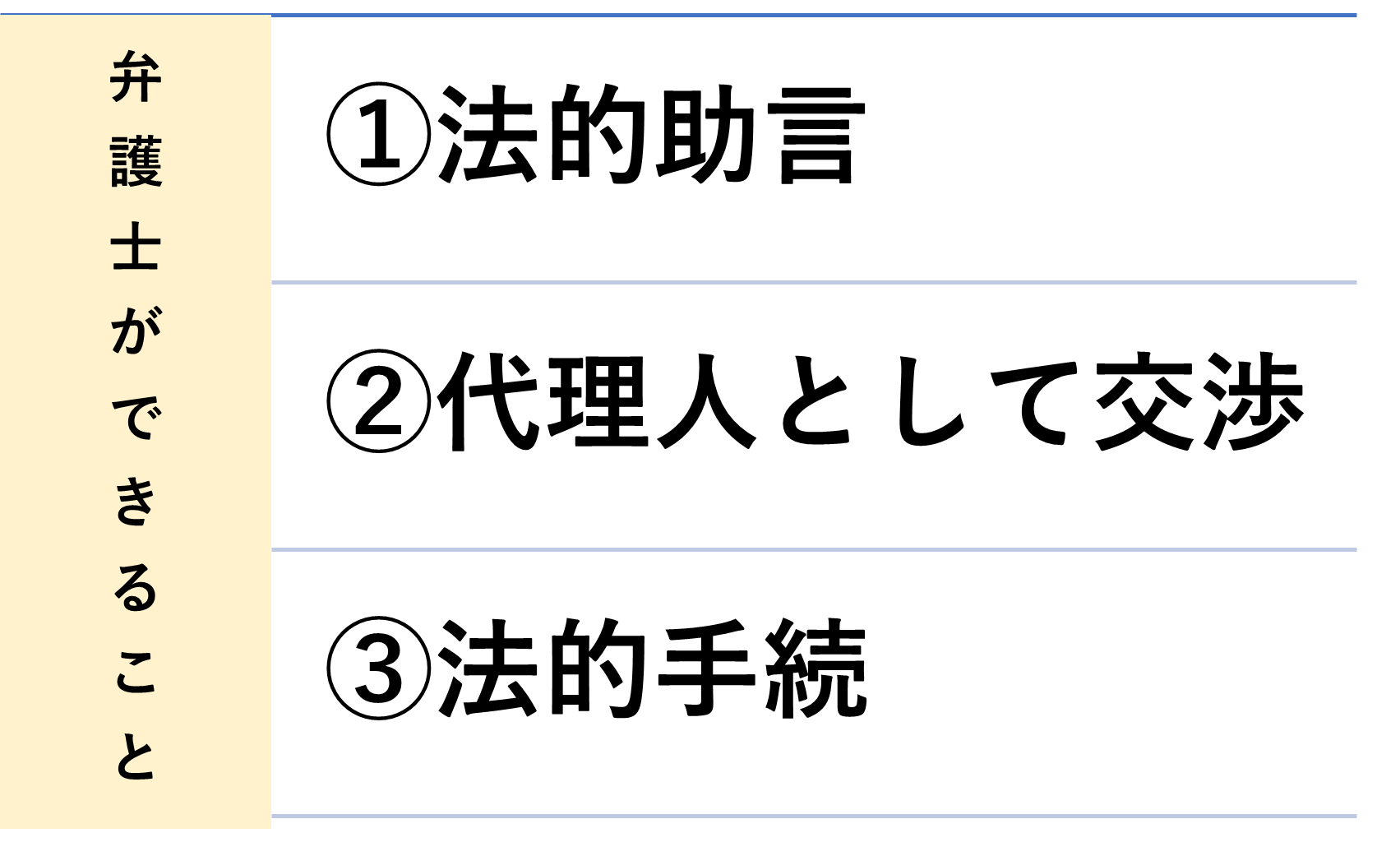

1 弁護士ができること

①法的助言

弁護士の助言は、日常業務は当然として、カスハラ行為対応の初期から最終段階までのあらゆる段階に及びます。

クレームの正当・不当を問わず、あらゆるカスハラ行為・クレーム対応について、会社は常に専門家のバックアップを得ることができます。

主な内容として、日常の対応に迷う場合やカスハラの該当性に迷う場合の助言、(正当クレームといえるものでも)具体的な相談対応、マニュアルの作成や事例についての助言、警察を呼ぶべきかの判断、弁護士介入をすべきかの判断などが多く活用されています。

日常業務について、定期的な相談を可能にすることで、会社の組織的対応もブラッシュアップされていくでしょう。

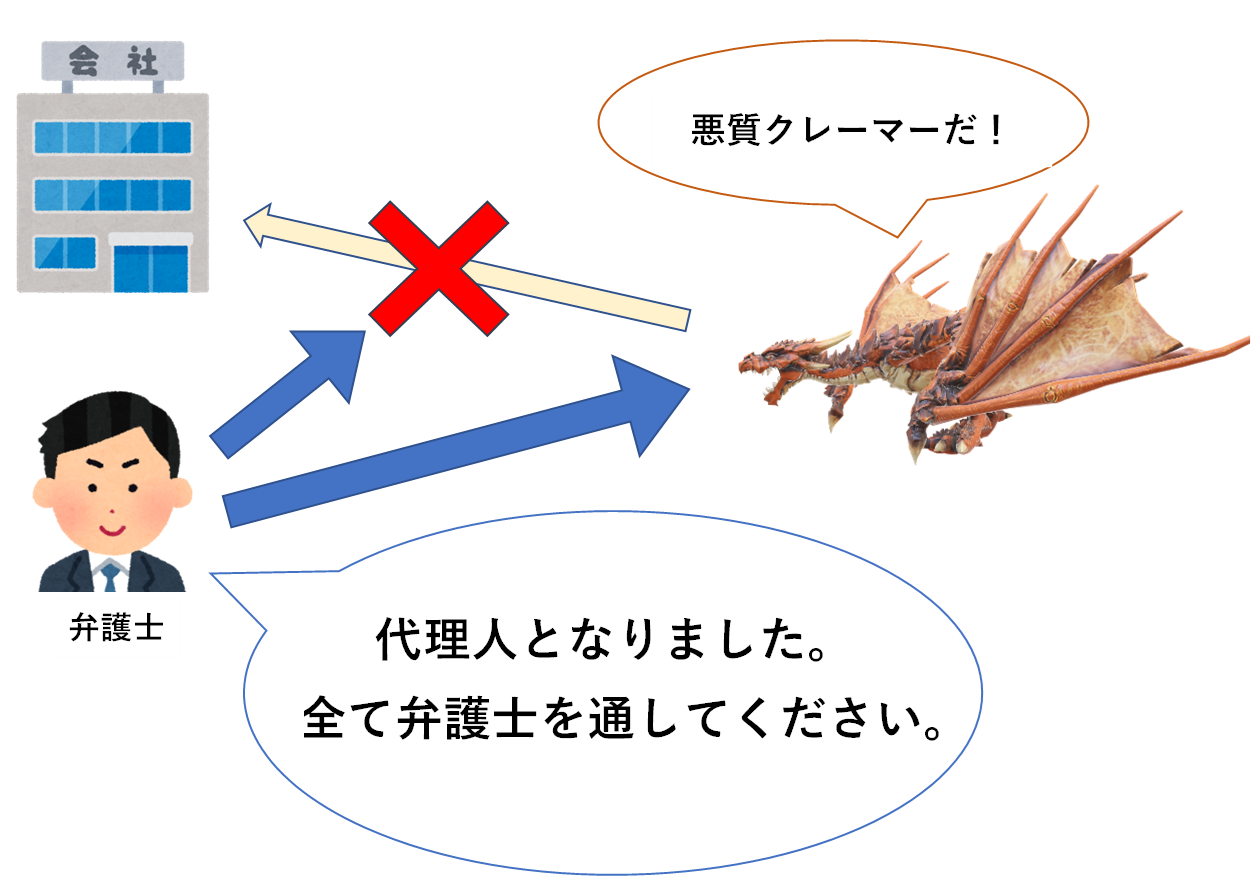

②代理人として交渉

そして、会社では手に余る場合や通常業務への影響が大きい場合には、弁護士に代理人を委任し、対応の一切を委ねることが可能です。

会社にとっては、通常業務に専念できる環境を作ることができます。

③法的手続

カスハラクレーマーとの戦いがこれで終わらない場合には、どうしても裁判所等の国家権力を利用した法的手続を利用せざるを得ません。

その場合に、弁護士に依頼をすることで、迅速な手続である仮処分の申立ても行うことができますし、会社に生じた損害を回復させる損害賠償の訴えも含めて、あらゆる法的手続を駆使することができます。

✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!

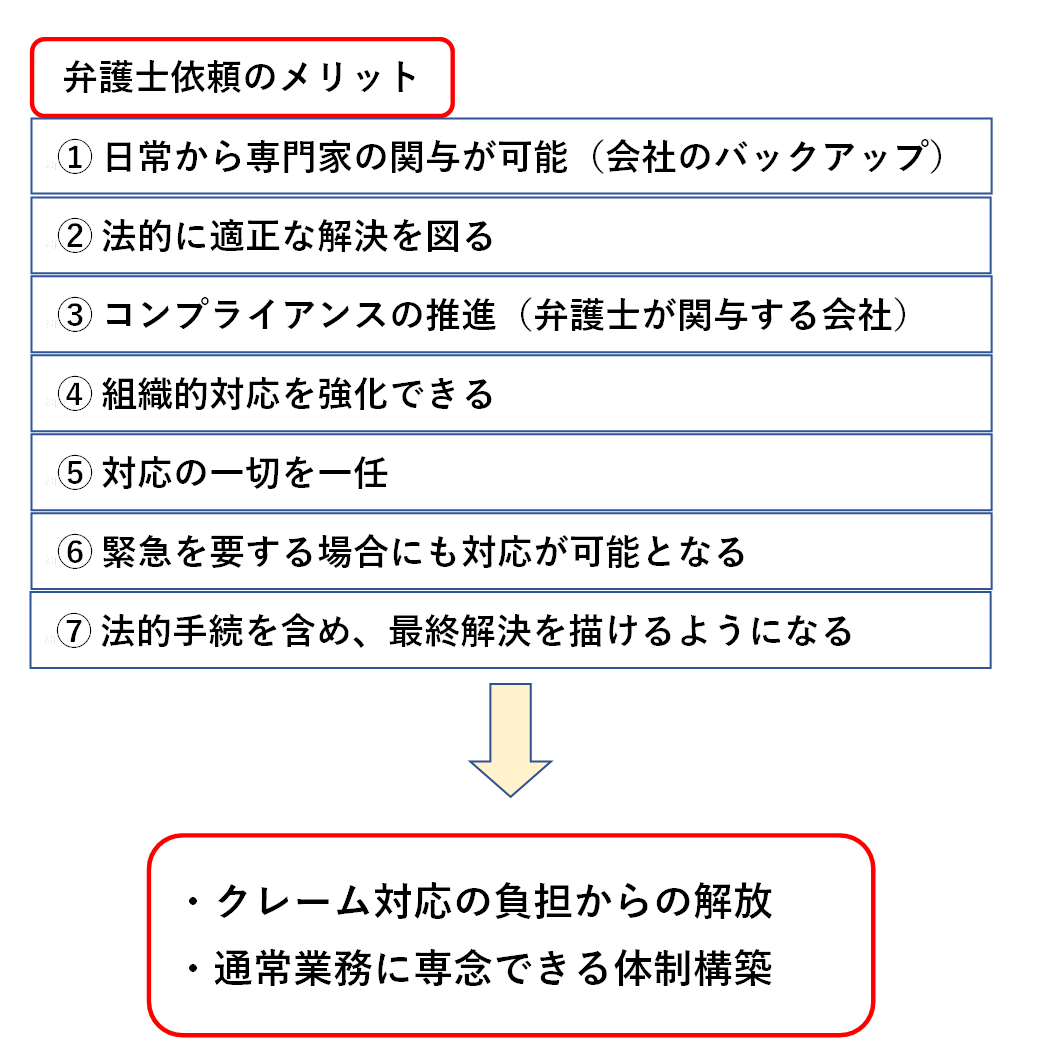

2 弁護士に依頼するメリット

弁護士は、法的助言、代理人としての交渉、法的手続を行うことを通じて、会社にカスハラ・クレーム対応の負担からの解放と通常業務に専念できる体制をもたらします。

弁護士の法的助言があることで、経営に専門家を関与させる会社となり、会社にはコンプライアンス推進等のメリットをお届けできます(上記①~③)。

そして、弁護士は会社の代理人として、カスハラクレーマーの窓口になりますので、会社は外部からの助力を得ることができ、対応を委ねることができます(上記④、⑤)。

さらに、弁護士を関与させることで、緊急に仮処分(架電禁止、面談強要禁止、接触禁止、撮影禁止など)を申し立てる際にもすぐに手続に移ることが可能となります。会社にとっても、どんなカスハラクレーマーが来ても、法的手続を利用した終着点を常に描くことができます(上記⑥、⑦)。

その結果、この7つのメリットを享受することを通して、会社はカスハラ・クレーム対応の負担から解放され、通常業務に専念できる体制を築くことができます。

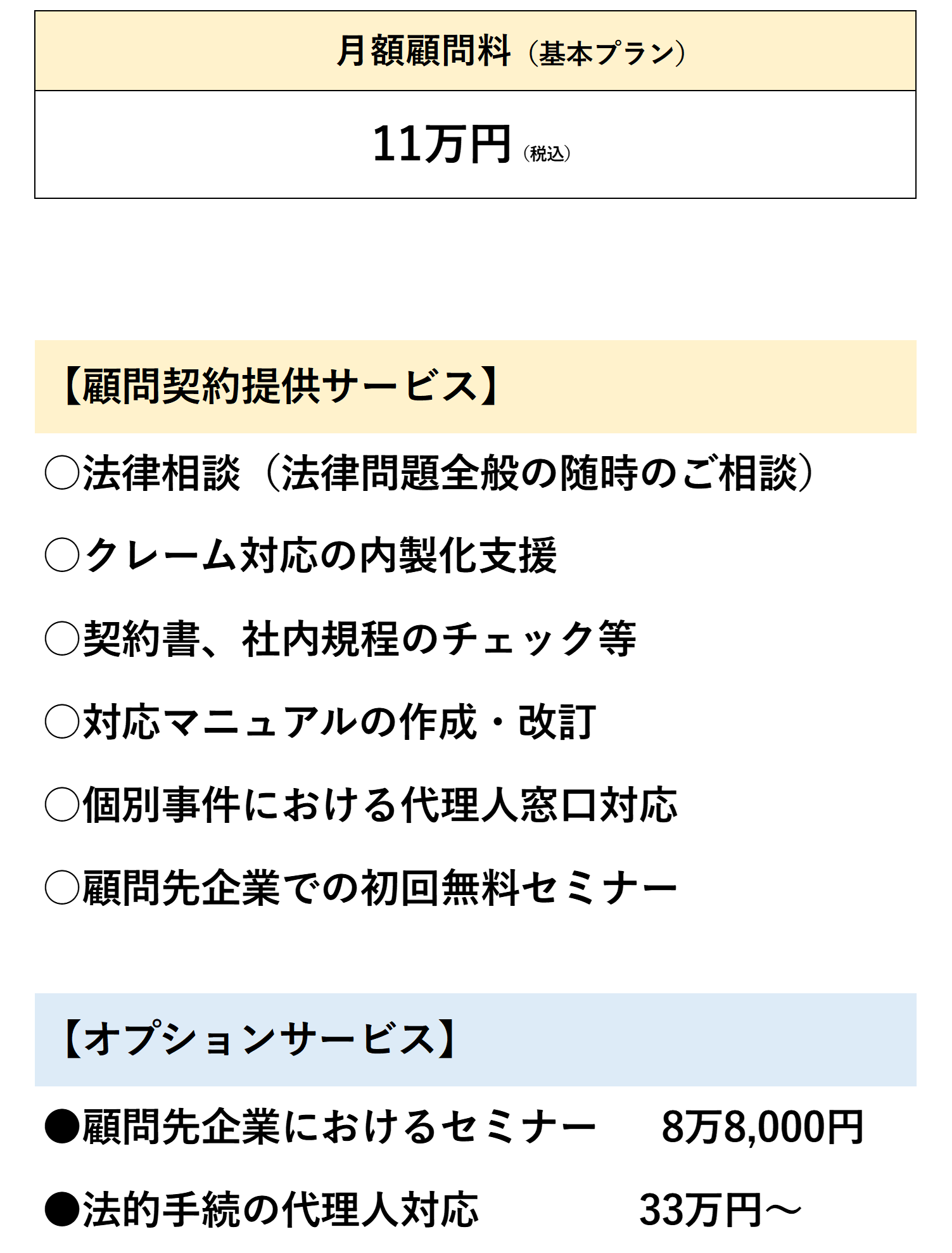

第3 弁護士費用(当事務所のサービスプラン)

1 当事務所の考え

カスハラクレーマーから会社を守るためには、会社が一丸となり毅然とした対応を行う体制構築が必要不可欠です。

そのためには、継続的な支援が必要不可欠なものと考えており、顧問契約の締結をお願いしています。

【カスハラ・クレーム対応基本プランの提供サービス】

カスハラ・クレーム対応案件における弁護士の活用法は、対応が困難、もしくは判断に迷う事例について、随時ご相談を行います。

そして、定期的に検討会を行い、対応の是非と同種事例への対応策を打合せします。

その上で、これまでに発生した事例に対する検証を行い、それを基にした対応マニュアルを整備します。

法的手続を除いて代理人としての窓口対応業務までも含めていますので、弁護士費用を予算化できますし、コスパ良く外注できる存在としてご活用いただけます。

1~2年の継続により、カスハラクレーマー対応業務を内製化していき、通常の顧問契約にダウンサイジングしていくことも可能です。

【関連記事】あわせて読みたい

売上を上げるツールとしての顧問弁護士活用法!2 弁護士費用と提供サービスプラン

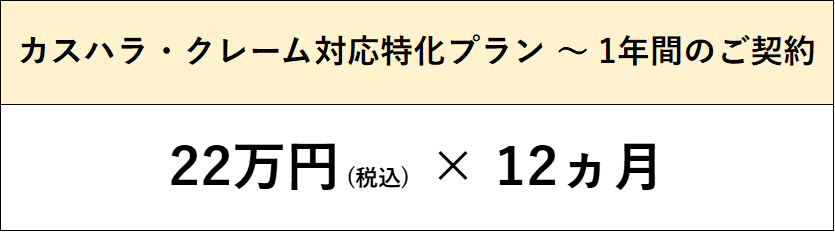

カスハラ・クレーム対応:基本プラン(6ヵ月~)

カスハラクレーマー対応:代行特化プラン

弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。

目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

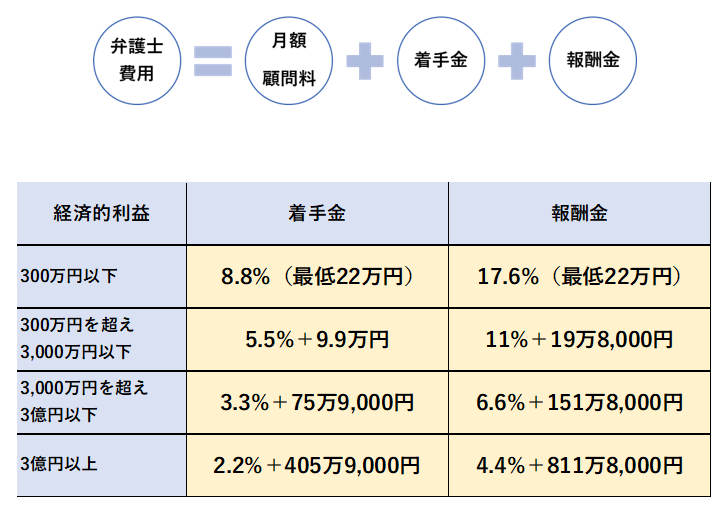

民事全般:基本プラン

上記は、カスハラ・クレーム対応用の特別プランですが、事件対応の一般的なプランもご利用いただけます。

この場合、毎月5万円~の月額顧問料(6ヵ月~)に、以下の事件対応費用(着手金+報酬金)となります。

ご相談予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

クレーム・カスハラ対応には、会社のトップが不当クレームに対して毅然と対応する姿勢を明確にする必要があります。

大きなストレスやうっぷんが溜まっている社会であっても、会社を悪質クレーマーから守る戦いを、専門家としてサポートします。

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター