-

顧客側の落ち度が明白であり、自社に非がない場合のクレーム対応は、どのように行えばよいでしょうか。

-

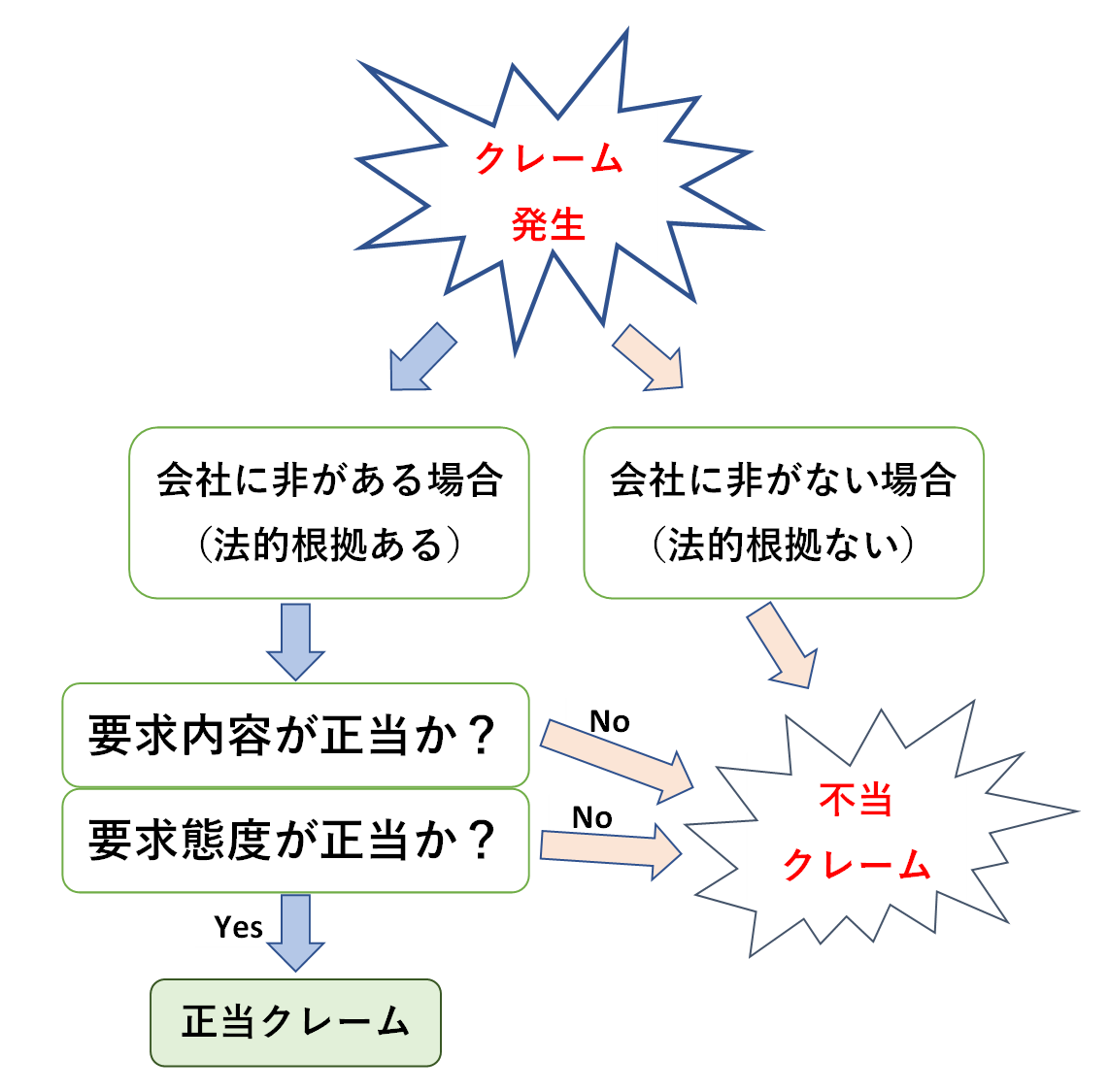

会社において事実調査を行った結果、自社に落ち度がなく顧客側の過失により商品が壊れた事実が明らかになった場合には、顧客側の商品の交換や代金の返還・減額要求などは「不当クレーム」になります。

会社に非がない場合には、顧客側からの交換や返金等を含めた要求(クレーム)に法的根拠がありません。

仮に、会社がサービスとして返品可能期間を定めているような場合であっても、返品可能期間を過ぎてから返品を無理やりに求める場合も、「不当クレーム」になります。

会社は、このような不当クレームを拒否しても全く問題ありません。

それでも執拗に要求を求めてくる場合には、毅然として要求を拒否し、取引の断絶を図りましょう。

当該クレーマーは、悪質なクレーマーであり、会社として「顧客」として扱う必要はなく、「業務妨害者」として対応すべきです。自社だけでの対応が難しい場合には、弁護士や警察、または法的手続を活用するなどして、段階を上げて取引断絶を進めます。

より詳しく説明していきます。

(まとめ記事)弁護士が伝授【クレーム・クレーマー対応】悪質・不当要求と戦う指南書

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

第1 クレーム対応の基本

1 自社に非がないクレームの具体例

自社に非がないにもかかわらず、執拗にクレームを述べる顧客が少なからずいます。

具体的には以下のような例が挙げられます。

- 欠陥のない商品について交換や返金を要求する

- 提供された商品やサービスに苦情を述べ、代金の支払いを拒絶する

- 店員の態度が悪い、長く待たされた等を理由に減額や過剰なサービスを要求する

会社に非がない場合には、会社は顧客からの要求に応じる必要はありません。

ただ、顧客サービスの一環として対応するためであったり、対応にあまりに難儀するがために、不当であることを認識しながらも、要求に応じてしまっている現実もあります。

総合的な経営判断として対応に応じる場合であっても、自社に非がないクレームを受けた場合の正しい対応法を知っておき、拒否する選択肢も念頭に置きながら、最終的な決断を下していただきたいと思います。

2 基本の流れはいつも一緒(事実調査からの正当性判断)

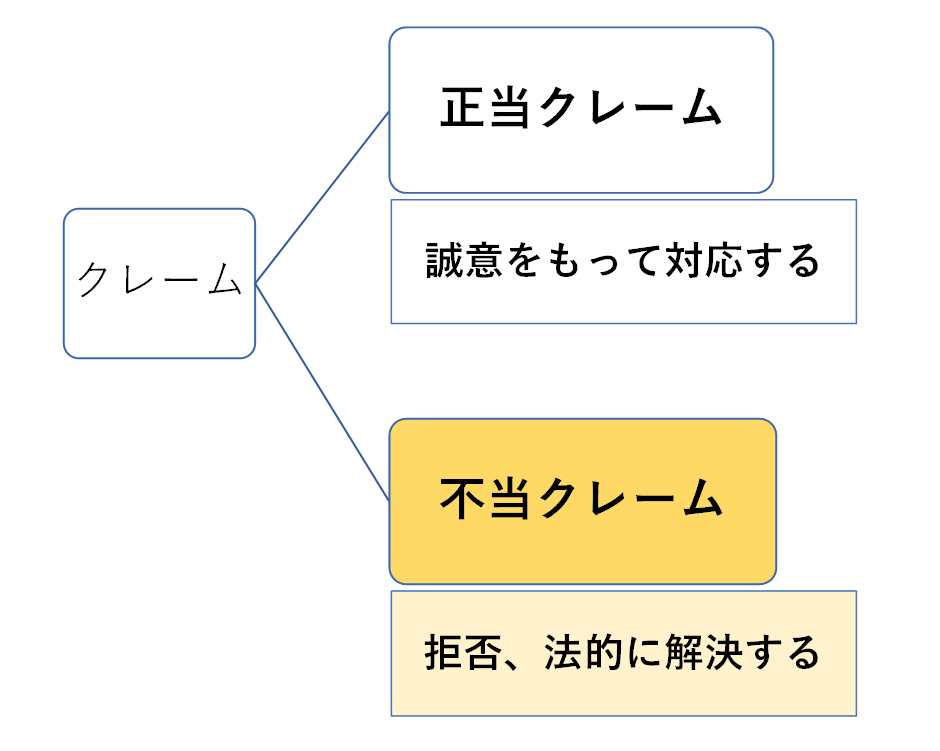

(対応の基本)クレームには、拒絶すべき「不当クレーム」がある

会社には、従業員を悪質なクレームから守る義務があります。

そのため、不当なクレームは「拒否しても良い」のではなく、業務妨害者として捉え、取引関係から遮断し、本来の業務に集中して就労できる環境を提供しなくてはなりません。

✍ (参考)クレームに対する基本的な考え方を解説しています

クレーム対応のルーティーン

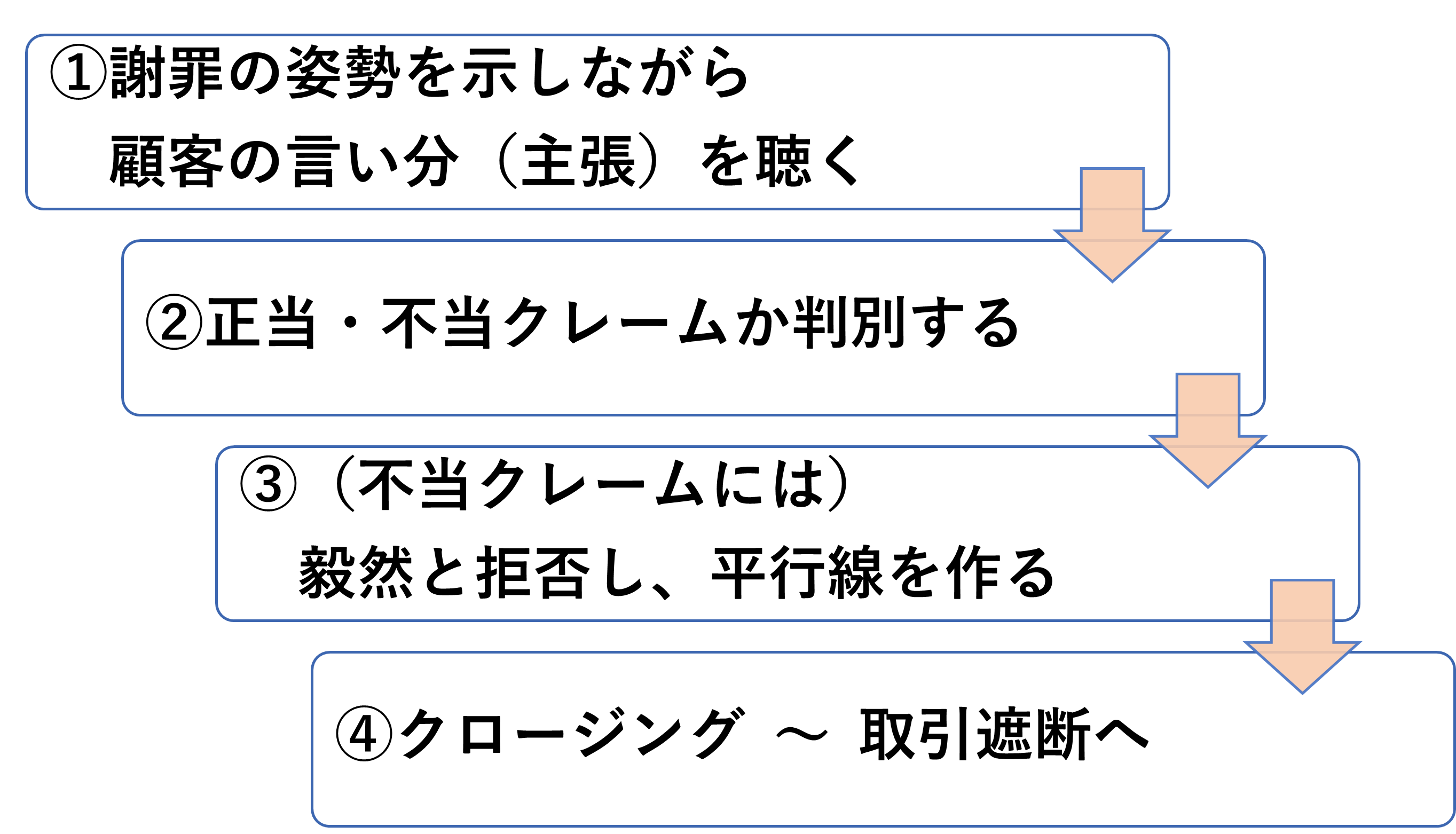

クレームが発生した場合には、誠実に対応すべき正当クレームか、拒絶すべき不当クレームかの視点をもって対応にあたることが大切です。

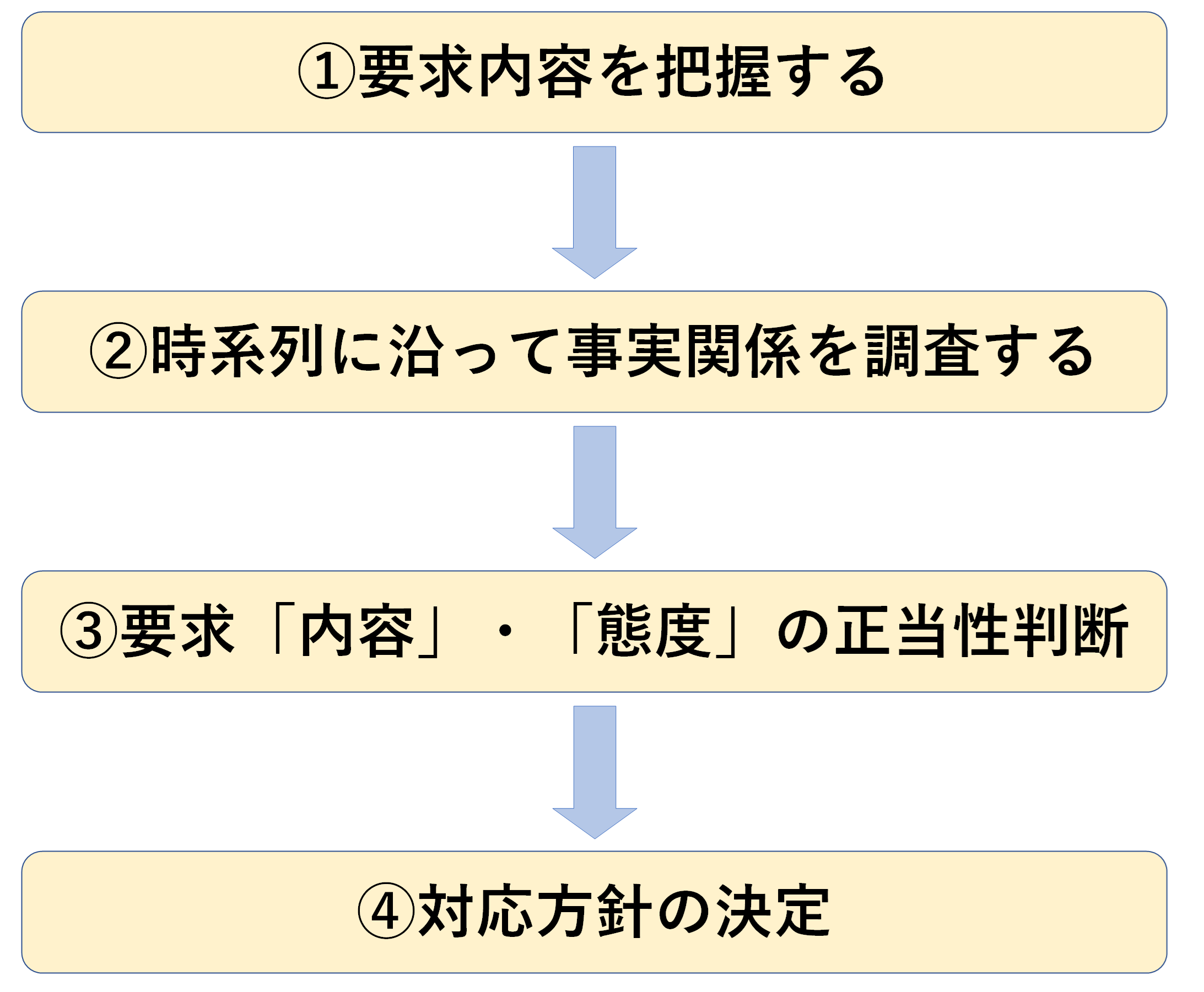

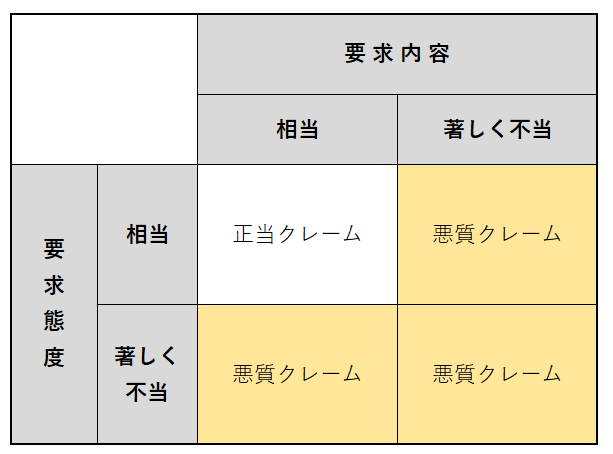

この視点を持ちながら、①クレーム内容の把握、②事実調査、③正当・不当クレームの判別、④方針決定と具体的対応の、ルーティーン作業で進めます。

初期対応の留意点

事実関係を調査する前の、クレーム内容を把握する段階においては、まだ正当か不当かの区別をすることができません(なお、暴行、暴言、誹謗中傷、土下座要求などがあれば、その時点で不当クレームと判断すべきです)。

そのため、初期対応にあたっては、謝罪の姿勢を示しながらクレーマーの主張把握に努めます。

<謝罪のポイント>

- 道義的な謝罪を効果的に利用する

- 軽微な間違いや説明不足は、速やかに謝罪して大丈夫です。

- 謝罪は、ミスに対応した謝罪を行います(それで十分です)

- 謝罪を要求しているクレーマーの納得を得る必要はありません!!

⇒ 納得するか否かは主観面で、際限がない問題に付き合う必要はありません。

3 事実調査の重要性

商品の交換や返金等の要求があった場合には、クレームの原因となっている事実の有無の確認を行うとともに、自社に落ち度があったか否かの判断が重要になります。

実際の対応にあたっては、まず、本当に自社にて購入が行われたものかどうか、初めて使った際には正常に動作したかどうか、どのような状況で利用して故障に至ったのか、故障後の作動状況、事前に取扱説明書を読んだかどうか、などを詳しく聴取します。

仮に自社に非がある場合には、債務不履行による損害賠償責任が発生し得ますし、顧客側からの契約解除も有効となります。

また、自社に非がない場合であっても、商品に欠陥があった場合には、商品の修補や代替物の引渡し(商品の交換)、代金の減額等で対応する必要があり、製造物責任として生命・身体・財産の損害に対する賠償義務が生じることもあります。

4 落ち度(過失)がない場合の基本的考え方

商品やサービスに全く問題がない場合、つまり自社に非がない場合には、顧客側からのクレームは「不当クレーム」といえますので、要求には応じるべきではありません。

応じられない理由を丁寧に説明したうえで、「申し訳ありませんが、交換、返金はいたしかねます。」として、拒絶して問題ありません。

第2 不当なクレームに対する会社の姿勢

1 悪質クレーマーとは決別する必要

それでもなおも執拗に交換や返金を求めてくる場合は、悪質なクレーマーであり、会社にとっては業務妨害者になります。

顧客ではなく、「あなたは業務妨害者である。」として、取引関係からの断絶(店外への退去、入店拒否、連絡拒絶など)を図っていきます。

✍ (参考)不当クレームとの拒絶法を態様別に解説しています

2 会社の具体的な対応手順(毅然と対応)

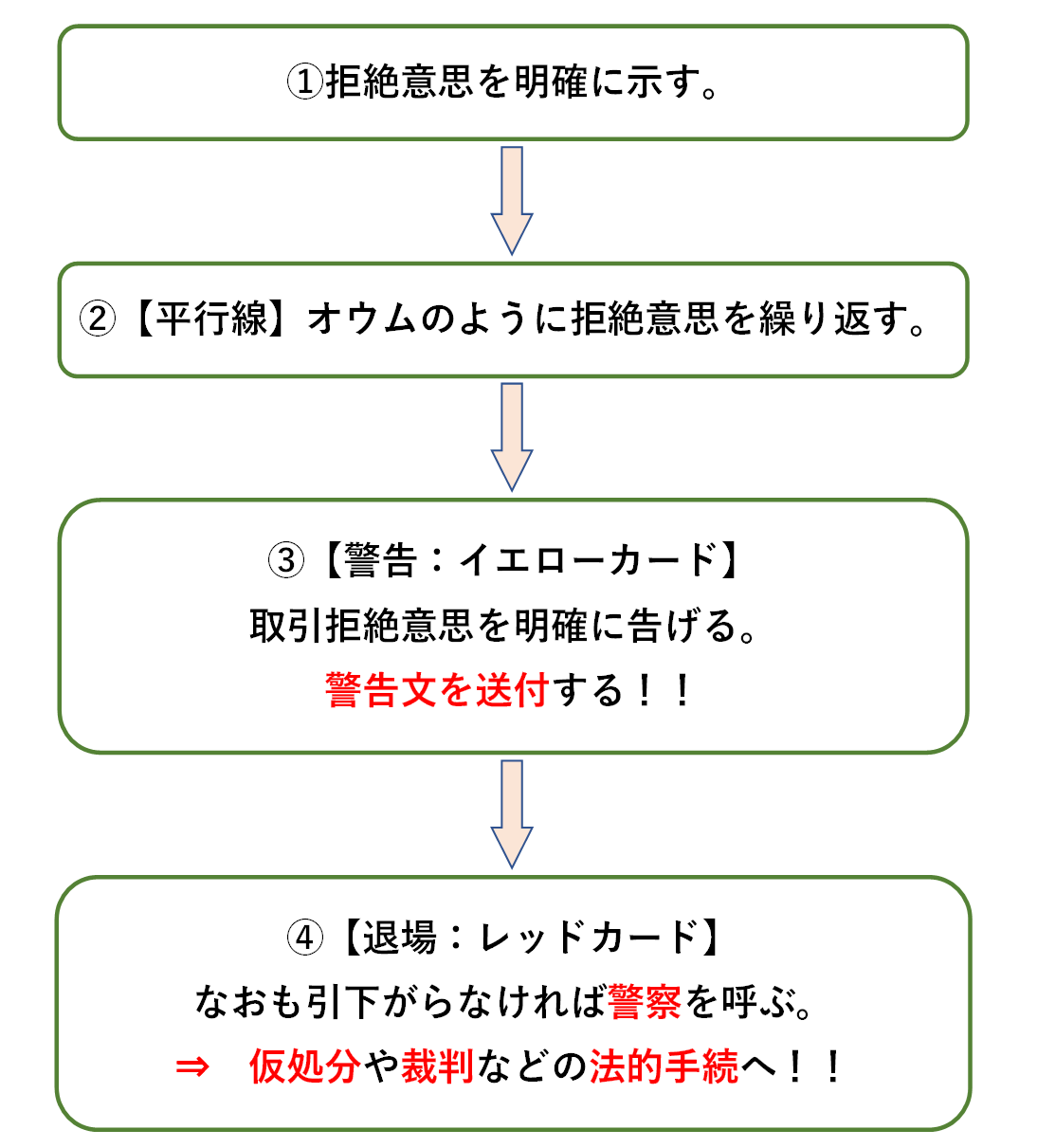

取引拒絶の意思を明確に示す

具体的な対応手順は、下図に示すように、拒絶の意思を明確に表示し、交渉の余地がないことを繰り返し伝えます。

それでも、なおも執拗な態様である場合には、警察を呼ぶ、弁護士に対応を一任する、法的手続に出ることを伝え、電話や窓口での対応は一切行わないことを宣言します。

仮に来訪や電話があっても、取り合わずに拒絶します。

✍ (参考)クレーマーとの拒絶法(例文)を解説しています

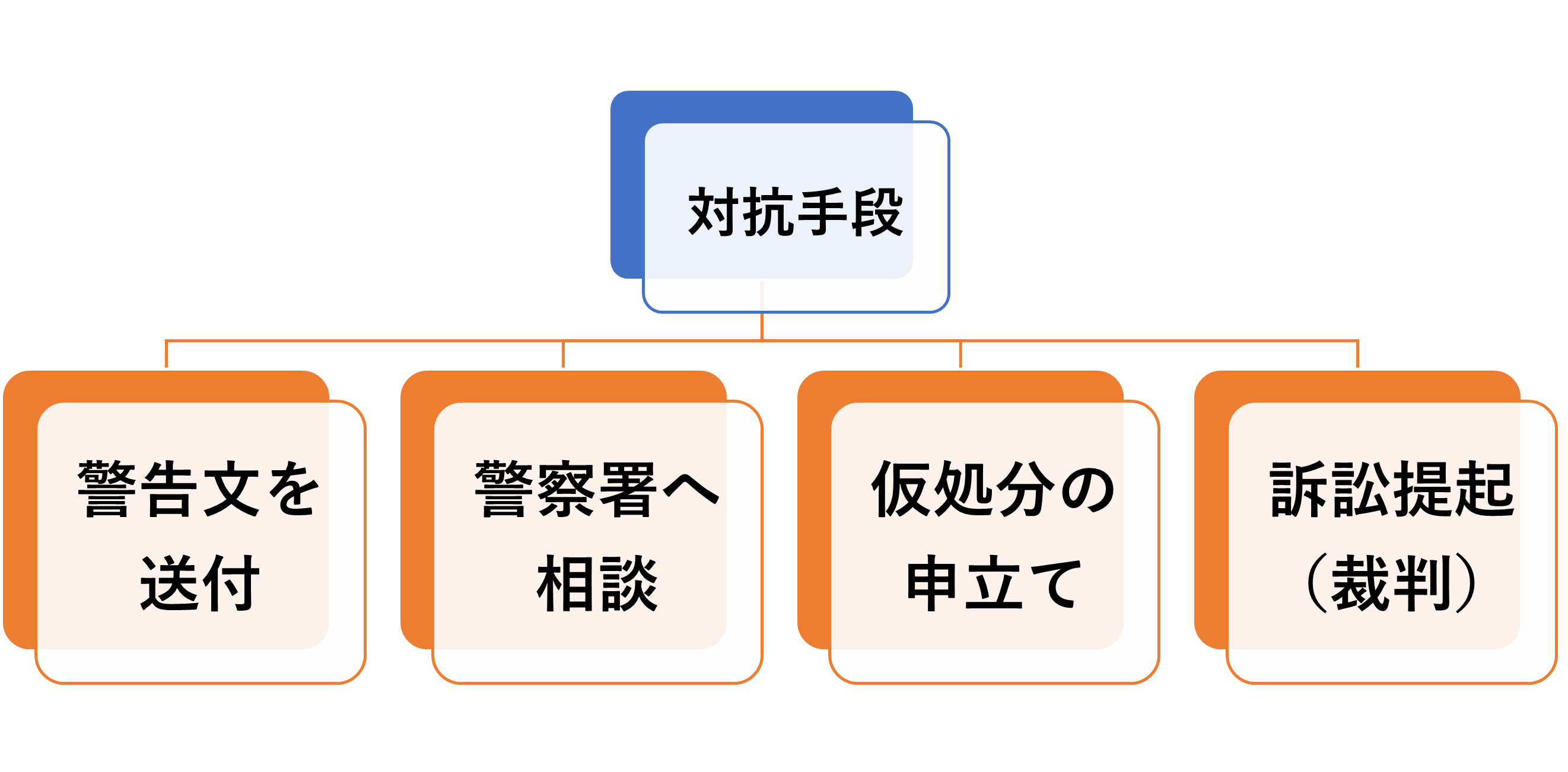

次なる段階は弁護士や警察、法的手続へ

取引拒絶を宣言する最も効果的な方法は、書面による伝達(警告文の送付)です。

特に内容証明郵便を利用することで、拒絶の意思を伝えたことが客観的に明白となります。

弁護士への委任をしない場合であっても、自社で内容証明郵便を活用して取引拒絶を明言します。

ただ、現場から離れないクレーマーに対しては、物理的に強制的に排除する必要がありますので、警察との連携は必要になります。

また、書面送付で終わらない場合には、弁護士に一任したり、法的手続に出ます。

執拗な態様に対しては、仮処分の活用が最も迅速な法的手続となります。

✍ (参考)法的手続を解説しています

3 (会社の裁量)「顧客サービス」としての対応余地

以上のように、自社に非がない場合には、不当なクレームとなりますので、基本的に交換や返金要求に応じてはいけません。

もっとも、会社によっては、または事案によっては、裁量の範囲内である程度の対応をすることはあり得るものです。

顧客やリピーターを獲得するためであったり、クレーム対応に割かれる時間や労力等の兼ね合いがありますので、顧客サービスの一環としての対応を否定されるものではありません。

ご留意いただきたいことは、顧客サービスの一環として積極的な対応をする場合であっても、その裁量の範囲をルール化し、その範囲内でのサービスに留めるべき点です。

悪質なクレーマーであればあるほど、企業のサービスに付け込んでさらなる不当なクレームをすることも十分に想定できます。

ある顧客に対してサービスを行った場合、他の顧客から同様のクレームがあった場合には、同様のサービスを求められる点を認識しましょう。

特にSNSが普及している現在、顧客平等主義は強く求められます。

顧客平等主義の観点から、可能な範囲でのサービス対応をルール化しておくと、現場にいる従業員も対応しやすいですね。

✍ 顧客サービスを行う場合の留意事項

「顧客平等主義」

●相手方の要求に応じなければならない法的義務があるか?

YES → 応じなければならない

NO → 必ずしも応じなくても良い

●すべての者に、同様の対応・サービスをできるか?

YES → 応じても良い。応じるのが望ましい。

NO → 応じてはいけない。

第3 弁護士の積極的な活用と費用(当事務所の場合)

この記事においては、自社に非がない場合の対応を解説しました。

自社に非がないと断言できる場合はよいですが、自社に落ち度があるかどうかの判断に迷う場面は、意外に少なくないと思います。

また、いつでもすぐに弁護士に対応を一任できると、従業員だけでなく、会社も安心して通常業務に専念できると思います。

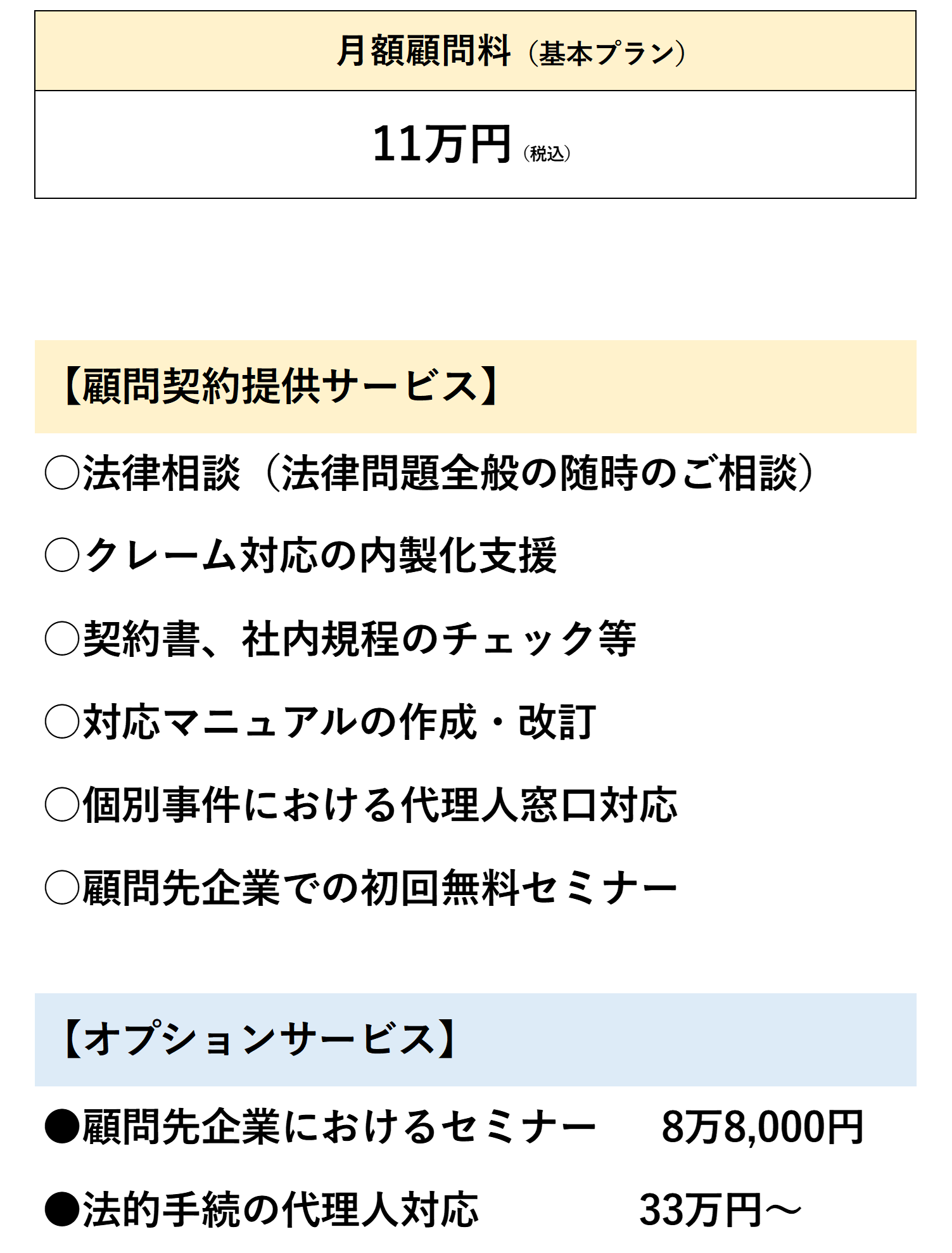

そのため、事件ごとに弁護士を介入させることも有用ですが、定額の顧問契約を推奨していますので、参考にしていただければと思います。

1 当事務所の考え

カスハラクレーマーから会社を守るためには、会社が一丸となり毅然とした対応を行う体制構築が必要不可欠です。

そのためには、継続的な支援が必要不可欠なものと考えており、顧問契約の締結をお願いしています。

【カスハラ・クレーム対応基本プランの提供サービス】

カスハラ・クレーム対応案件における弁護士の活用法は、対応が困難、もしくは判断に迷う事例について、随時ご相談を行います。

そして、定期的に検討会を行い、対応の是非と同種事例への対応策を打合せします。

その上で、これまでに発生した事例に対する検証を行い、それを基にした対応マニュアルを整備します。

法的手続を除いて代理人としての窓口対応業務までも含めていますので、弁護士費用を予算化できますし、コスパ良く外注できる存在としてご活用いただけます。

1~2年の継続により、カスハラクレーマー対応業務を内製化していき、通常の顧問契約にダウンサイジングしていくことも可能です。

【関連記事】あわせて読みたい

売上を上げるツールとしての顧問弁護士活用法!2 弁護士費用と提供サービスプラン

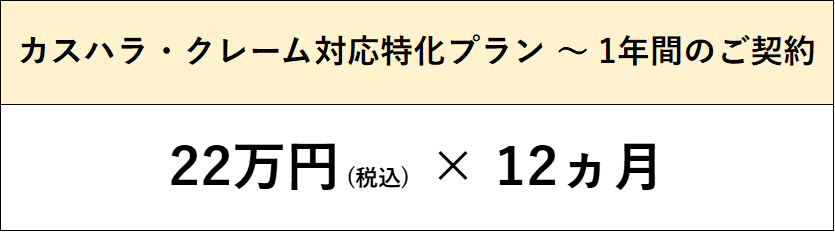

カスハラ・クレーム対応:基本プラン(6ヵ月~)

カスハラクレーマー対応:代行特化プラン

弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。

目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

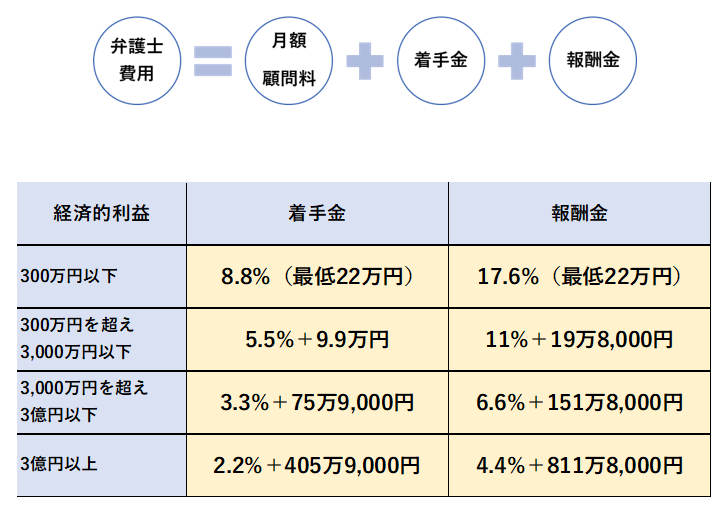

民事全般:基本プラン

上記は、カスハラ・クレーム対応用の特別プランですが、事件対応の一般的なプランもご利用いただけます。

この場合、毎月5万円~の月額顧問料(6ヵ月~)に、以下の事件対応費用(着手金+報酬金)となります。

ご相談予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

クレーム・カスハラ対応には、会社のトップが不当クレームに対して毅然と対応する姿勢を明確にする必要があります。

大きなストレスやうっぷんが溜まっている社会であっても、会社を悪質クレーマーから守る戦いを、専門家としてサポートします。

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター