-

弊社が販売している商品について「うまく作動せず、仕事に影響が出てしまった。どう責任を取ってくれるのだ?」として、謝罪と賠償を執拗に求める電話があったそうです。

調査をしたところ、弊社商品に不具合はなかったので、謝罪も賠償も行う予定がないことを伝えると激高し、「会社に行くから話を聞け!」と強硬に面会を求めてきます。

不当要求者と面談を行う場合に、どのように対応すべきか、注意点を教えてください。

-

クレームの対応においては、会社としてクレームの内容が正当なものか、不当なものかを最初に調査・検討することから始まります。

正当なものであれば、真摯に対応し、謝罪や賠償など、誠意をもって対応しなければなりません。

一方、不当なクレームであれば、自社に落ち度がある場合であっても、毅然と要求を拒絶することが必要な場面もあります。ご質問のケースは、すでに調査等を終え、不当要求であると判断できる場合です。

不当要求者(悪質クレーマー)に対する面談では、その対応を誤ると、相手の不当な要求を呑まざるを得なかったり、さらに要求がエスカレートし被害が拡大する恐れがあります。不当要求に対しては、立ち向かっていく、ポイント・対応要領があります。

この記事は、アポイントを取った面談についての対応マニュアルとして活用していただきたいと考えています。【参考】 「クレーム対応の基本」を弁護士が徹底解説 【参考】 カスタマーハラスメント(カスハラ)被害から会社を守る対策

【参考】 カスタマーハラスメント(カスハラ)被害から会社を守る対策 【参考】 悪質クレーム(不当要求)対応で覚えておきたい「犯罪」行為類型

【参考】 悪質クレーム(不当要求)対応で覚えておきたい「犯罪」行為類型

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

第1 面談(アポイント)を想定した基本的な対応の考え方

1 面談要求で悩まされる行為態様を知る

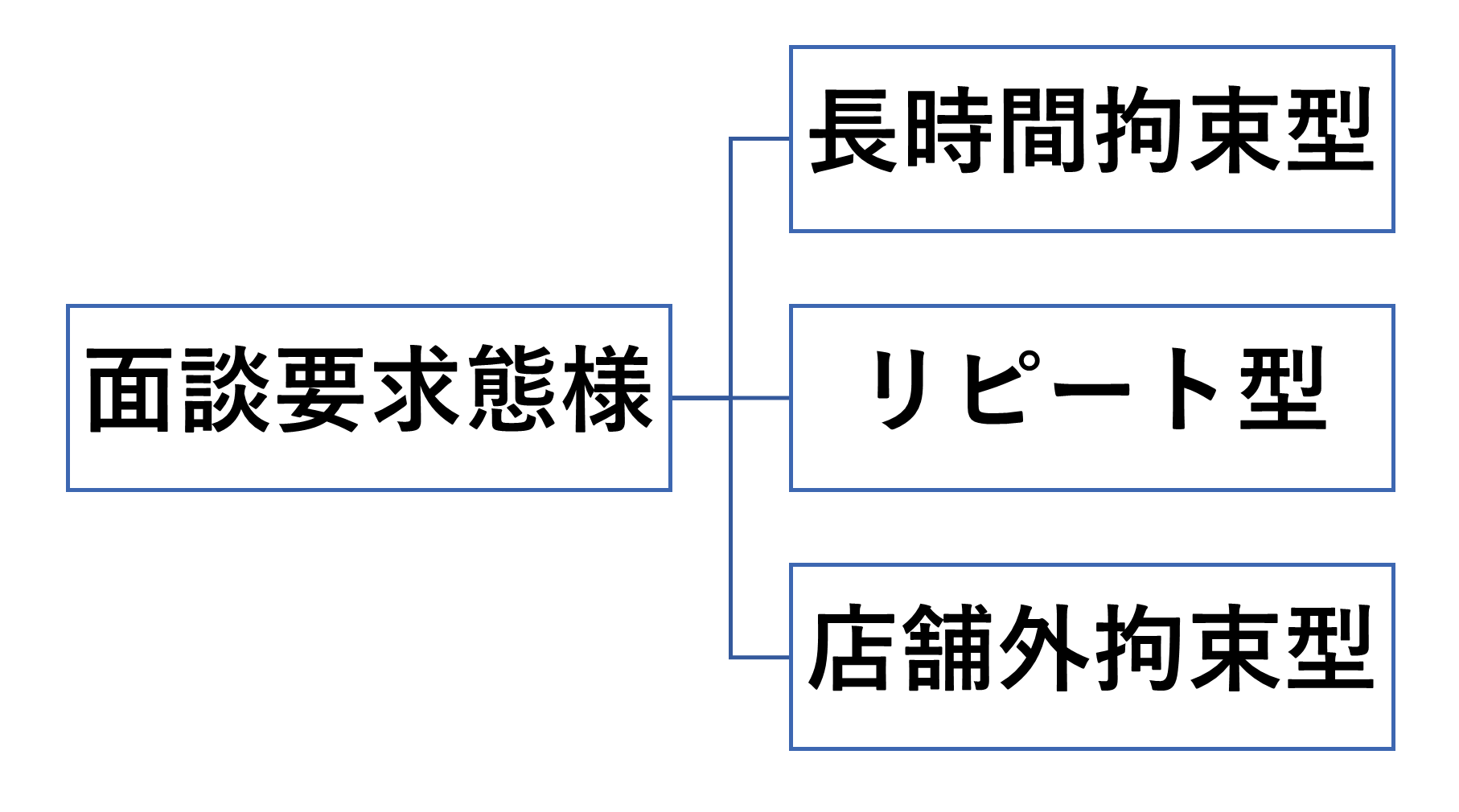

🔗「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(厚労省)、🔗「悪質クレームの定義とその対応に関するガイドライン」(UAゼンセン流通部門)において、長時間拘束型、リピート型、店舗外拘束型として、面談を強いる態様の例が紹介されています。

面談でのクレームは、相手の時間を奪い、直接に言える点で、クレームを言う場として非常に使い勝手が良い場面です。

長時間拘束型、リピート型、店舗外拘束型と大まかな分類はできますが、予告なく押し寄せる場合や、ある程度の話し合いを終えた後にも来る場合など、様々な状況が想定できます。

そこで、この記事では、最初に設題イメージを置いたように、「アポイントを取る面談を想定」して対応策を考えてみたいと思います。

なお、アポイントメントなく、日常応対中に遭遇する悪質クレーマー対応は、次の記事をご参照ください。

また、悪質クレーマーの電話対応や動画撮影への対応も、以下の記事をご参照ください。

【参考】 長時間拘束・多数回来店・暴言クレーマーは関係遮断へ

【参考】電話クレーム対応(多数回・長時間・執拗)切り方を例文付きで解説

【参考】 スマホで動画(写真)撮影をする悪質クレーマーへの対応法

2 面談でのポイントは「場所」、「時間」、「人数」

どこで面談するか?

電話などでクレーマーから呼出しを受けることもありますが、原則として自社内の管理下の場所で面談するべきです。

なぜなら、クレーマー側の管理下の場所では、顧客以外の人物が同席したり、閉じ込められてなかなか帰してもらえない、相手側の物を壊したと言いがかりをつけられる、脅迫的な言動を受けて要求を呑んでしまう、などの予期せぬ事態が発生することもあり得るからです。

また、自社で面談を行った方が、録画(常時回っているカメラのある会議室がベストです)や録音をしやすく、今後活用する可能性のある証拠収集の点からも優れています。

✍ クレーマーの自宅等を訪問する判断基準

聴取した内容や自社の調査により、クレーム内容が正当なものであると合理的に推測される場合で、かつ、クレーマーの口調などから訪問の危険がないと判断できる場合のみ訪問するようにしましょう。

その際も、自宅等への訪問自体に大きなリスクがありますので、必ず複数名で訪問します。

【手土産は持参した方がいい?】

自宅等へ訪問する際、「手土産を持参すべきか?」はよくある質問ですが、まだ事実関係の調査(正当クレームか不当クレームかの結論が出ていない状況)が未了であれば、手土産は不要です。

ただ、会社が明確に謝罪をするために訪問するのであれば、持参して良いでしょう。

時間の主導権を握ること

時間決定について、自社が主導権を握る意識がとても大切です。

正当なクレームであったとしても、基本的に30分あれば足りますし、長くても1時間あれば、事実関係や相手の要求内容の把握に十分と言えます。

①面談予約時、②来訪時、③終了時刻到来時において、時間管理行うことです。

④終了時刻が過ぎても応対を継続してしまった場合においても、「面談終了予定時刻から〇〇分も経過しましたので。」として終了させます。

【①面談予約時 ~ 開始時刻だけでなく、終了時刻も明示する】

(例)15時から16時までですね。

(例)15時から30分で承りました。

※(例)社内ルールとして、おひとり様との面談時間は1時間までとなっております。

【②来訪時 ~ 面談開始時刻だけでなく、終了時刻を重ねて明示する】

(開始する際に)お伝えしましたように、16時まで予定しております。

【③終了時刻到来時】

予定時刻の16時になりました。

予約段階において終了時刻を伝えると、当然反発は出ます。

ただ、クレーム対応は、対応過程のどこかで頑張る場面を避けられません。

そうであれば、最初の面談予約時から伝えておくことで、後の対応をより楽にできると考えると、なるべく予約時に終了時刻も含めて伝えておきたいです。

このような対応をしたにもかかわらず、それでも対応を求め続ける、要求を通そうとし続ける場合には、繰り返し退去を求めた状況を記録し、録音もしましょう。

それでも帰らなければ、警察を呼んで差し支えません(「不退去罪」に該当します)。

対応する人数の考え方は?

基本的に複数で対応し、その人数はクレーマー側より多い人数が必要です。

まず、面談応対には複数の役割が必要となりますので、複数人で対応にあたるべきです。

具体的には、クレーマーと対話する役と、記録をする役、さらには補助役や連絡役が必要です。

次に、相手方より人数を多くすることで、心理的効果(落ち着き)を得て、優位に立つことができます。

これにより、クレーマーの「言うことが正しく、(こちらの)回答内容がおかしいのではないか。」との思い込み等を避けることができます。

3 なぜ面談するか? ~ 主体的に考えること!!

このように、クレーマーとの面談において大切なことは、自社が主体性をもって対応にあたることです。

そもそも、なぜ面談要求があった場合に、応じるのでしょうか?

✕「相手から求められたから」、「相手から会うのが誠意だろと言われたから」との発想はいけません。

面談する意味は?目的は?

クレーマーと面談するのは、

①適切な判断をするための情報収集の手段として、自社にとっても必要と考えられるから、

②クレームが正当か不当か判断できない状況において、会社としての誠意を示す必要があるから、

等と考えられます。

そうであれば、面談を求められた場合の対応についても、以下のポイント(視点)をもって判断できます。

- 誠意を示した・責任を果たしたという状況に至れば、面談を拒否しても問題ない!!(但し、逃げない)

- 面談の日時・場所も、客観的に必要な準備期間を主体的に判断する!!(相手に合わせる必要はない)

第2 面談時における対応ポイント【実践編】

1 覚えておきたい7つのポイント

前項で基本的な考え方をお伝えしました。

ここではさらに、具体的な対応要領として、7つのポイントを列挙しました。

より実践的な対応要領をお伝えできればと思います。

- 有利な場所で応対する

- 相手を確認する

- 担当者を含む複数で応対する

- 湯茶の接待はしない

- 応対時間を設定する

- 要件・要求を確認、記録する

- 応対内容を記録・証拠化する

2 7つのポイントの内容

①有利な場所で対応する

前述しましたように、自社内の管理下の場所で応対します。

自社内での実施が物理的に困難な場合などには、第三者が出入りできる公共の場所(喫茶店、ファミレス、ホテルのロビー等)を利用しましょう。

②相手を確認する

話を始めるにあたり、名刺の要求、面会カードへの記入等により、相手の氏名、所属団体、住所、電話番号等を確認しましょう。

これを拒否する場合には、対応を拒絶すべきです。

【対応例】

なんで住所や電話番号まで必要なんだよ?

ご連絡先が分からなければ、今後対応することができません。

③担当者を含む複数で対応する

前述しましたように、相手より多い人数で対応し、優位に応対しましょう。

相手が想定外に多人数で訪問してきた場合には、人数制限をしましょう。

制限を了承しなければ、面談を取り止めてもやむを得ません。

なお、決裁権者(社長を含む)は、絶対に面談に同席してはいけません。

攻撃すべき対象が明確になり、不当要求者がなんとかしてこの場で要求を通そうと勢いづかせてしまいます。

【相手の人数が多かった場合の対応例】

わざわざ来たんだから、全員入れろよ!

(例)当社の方針ですので、制限させて頂きます。でなければ、どうぞお引取りください。

(例)部屋が狭いので、〇名にして頂きます。

④湯茶の接待はしない

湯茶の接待は、「ゆっくりしてください」と受取られたり、コップを投げつける等、脅しの道具になることもあるので、お茶を出す必要はありません。

また、なるべく灰皿や花瓶類など、凶器となるような物がある場合は、事前に移動しておきましょう。

⑤応対時間を設定する

前述しましたように、終了時間を明示しておくことが大切です。

仮に事前に伝えていなくても、「お話は把握致しました。」、「開始から30分経過しておりますので。」として、終了を打診し、長く応対する意思がないことを明確に伝えましょう。

⑥要件・要求を確認、記録する

用件・要求の内容、理由をはっきりと確認しましょう。

面談の最大の目的といえます。

この点、不当クレーマーであるほど、常套句の「誠意を示せ」等と抽象的な言葉を使いたがります ⇒ こちらに相場以上の回答を提示させようとします。

そのため、具体的な要求内容を相手の口から明らかにさせます。

そして、その過程で、又は関連したやり取りの中で、脅しにも受け取れる発言が出てくる場合があります。

そのような場合は、相手の意図を確認し(「それは危害を加える意味ですか?」等)、そのような発言をしないよう制止しましょう。

【対応例】

会社には誠意ってないのかな?

誠意とは、お金を払えという意味でしょうか?

お金で簡単に解決しようとするな!

被害者に対する会社の対応がひどすぎる。

お前のせいで会社がどうなってもいいの?

それは会社に何かしら危害を加えるという意味でしょうか?

そんなことは言ってないだろ!!

であれば、そのような言い方はお控えください。そのような発言をされる方とお話はできません。

それで、具体的にどのような誠意が必要だとお考えでしょうか?

⑦応対内容を記録・証拠化する

会話の内容を録音する、もしくは面談内容をメモに取るなど、必ず証拠化しておきましょう。

情報共有に役立つだけでなく、後の民事裁判、刑事裁判にも有力な証拠となります。

【対応例】

なんでメモを取るんだ?(録音するんだ?)

(例)正確に社内で共有するために録音します。

(例)大変重要な案件ですので(そのようにあなたが言うので)、メモを取らせていただきます。

【参考】 無断録音の可否~クレーマー対応で覚えたい適法性と裁判での証拠能力

第3 よくある質問を通して(具体的な対応要領・対応マニュアルの具体的イメージ)

1 面談対応でよくある質問や悩みなど

これまでの解説で、面談に臨む準備や、面談中の対応など、お伝え出来たのではないかと思います。

以下の説明では、不当要求者(悪質クレーマー)との面談においてよくある質問を中心に、より具体的な対応要領を頭に描いて欲しいと思っています。

【参考】 モンスタークレーマーとの決別~正当・不当クレームの判別方法とは?

2 「上司を出せ」、「社長を出せ」と言われる

基本的にクレーマーが担当者に不満を持つということは、これまで会社にうまく対応されているため、苦し紛れに言ってることも少なくありません。

そのため、このような要求を呑む必要は全くなく、引き続き現在の担当者が対応に当たります。

クレーマーに従業員の指名権などありません。

【対応例】

お前じゃ話にならない、上司を出せ!

私が責任者ですので、引き続き私が対応致します。

上司には、適正に報告しております。

担当を変更する場合の留意点

ただ、例外として、担当者がまだ入社が浅く会社に関する知識が不足している場合や、担当者の対応にミスがあった場合、担当者が対応に疲弊し始めているような場合など、クレーム対応の過程で担当者を上司等に変更すべきと考えられる場合も発生し得ます。

そのような場合には、変更を行うべきです。

ただし、担当者の変更が、あくまでも社内の判断によるものであり、「上司を出せ」、「社長を出せ」というクレームを受けてのものではないことを、変更時にクレーマーに明確に伝えておきましょう。

なお、社長は、会社に関する最終的な判断をする立場にあります。

社長が対応に出てしまえば、クレーマーは要求が通ったと思い、次なる要求をするリスクが大きいです。

社長は、クレーム対応をさせないという方針を徹底しましょう。

クレーマーにとって、担当者が手強く、自分の思い通りに進んでいないことの現れであることが多そうですね。

会社が弱気になる必要は全くありませんね。

【参考】 「組織的に対応する」とは?(不当なクレーム・悪質クレーマーの対応)

3 「謝罪」の言葉を述べてよいか?

謝罪には、相手の感情を緩和させる効果があるだけでなく、後で会社としても誠意をもって対応した根拠にもなります。

現場の対応としても、怒り狂う人を前にして、謝罪の言葉を述べることで対応を和らげる効果があります。

謝罪は、効果的に使っていきましょう。

ただ、ミスに対応した謝罪に留めます。

相手の納得を得られるかどうかではなく、こちらの過失(ミス)の程度を基準に考えるわけですね。

「納得」という際限ない問題には付き合う必要はありません。

また、執拗に迫られても、「できない約束はしない。」ことを最低ラインとして確保します。

約束(契約)成立とみられる余地があると、今後、相手に不当な攻撃を与える材料を与えることになってしまいます。

このことから、謝罪は、①対象を明確にして(判明しているミスの点と、クレーマーに負担をかけている点を謝る)、②できない約束をしないことに注意して、行いましょう。

【対応例】

(例)ご不便をおかけしてしまい、お詫び申し上げます。

(例)不愉快な気分にさせてしまい、申し訳ありません。

(例)説明が足りずに、申し訳ありません。

(例)誤解を与えてしまい、お詫び致します。

【注意】

(例)すべて弊社が原因です、申し訳ありません。

(例)申し訳ございません、返品・返金致します。

4 「書面を書け」(個人対応も)と言われる

悪質クレーマーの常套手段に、念書や謝罪文を要求してくるケースが多くあります。

前項でも謝罪について書きましたが、口頭での謝罪と同様に考えることは危険です。

そのため、このような書面は安易に作成すべきではありません。

裁判所は書面主義を採用しており、仮に裁判となり書面が提出されると不利益が大きいです(会社はミスを認めているからこそ書面を作成したと推測されます)。

また、最近はSNSを利用した拡散リスクも大きいと言えます。

仮に何らかの書面を作成する場合には、担当者限りで判断するのではなく、会社として慎重に判断しましょう。

具体的には、その書面作成により、事実を認める内容になっていないか、法的責任を認めることいになっていないかを中心に、できれば弁護士等の専門家の判断を仰ぐべきです。

また、このような要求事例は多いことから、会社の従業員個人に対しても一切の書面を作成してはならない、という体制を築くことも大切です。

会社としては、担当者個人に向けられても、担当者がかわせる逃げ道を作ってあげることが大切です。

【対応例】

謝罪文を書け!

謝罪文を書くことは、会社から禁止されております。

ならば、お前個人として書け!

会社は関係ないよ。

個人として書くことも会社から禁止されています。

5 「監督庁に言う」、「ネットに書く」などと言われる

会社に対して、具体的なリスクを提示することで自らの要求を通そうという言動は、よく見受けられます。

特に、会社側に一定の落ち度がある場合には、会社としての対応も揺れることもあるでしょう。

しかし、そもそも第三者がどのような行為を行おうと、会社が制止することはできません。

最悪の場合、謝罪して賠償した後に、同様の請求を繰り返される恐れすらあります(反社会的勢力の得意技です)。

結局、相手が適法な行為に及ぶ限りは、受け入れるしかありません。

会社も、その覚悟を持つことが極めて重要です。

これに対し、たとえばSNSに投稿するなど、違法行為と判断し得るものについては、毅然と戦う姿勢を示します。

【対応例】

誠意を見せてくれないなら、ネットに書いちゃおうかなぁ。

ご判断について、とやかく申し上げる立場にありません。

但し、違法な手段については、然るべき措置を執ります。

【参考】 平行線を作る問答集(例文)!クレーマー対応法の具体的イメージを持つ

第4 簡単なまとめ

以上のように、設問のようなケースでは、基本的にゼロ回答で全く問題ありません。

不当要求には、応じる必要がありません。

【参考】 自社に非がないクレームの対応:理不尽、不合理クレーマーと決別

しかし、最初から一切の面談を拒否するなどは、行うべきではないでしょう。

あくまでも誠意を示す必要はあります。

ポイントは、対応にあたっては、主体的に対応することです。

そして、誠意を示したと考えられる時点に達したならば、話し合いや交渉等の一切も拒否して構いません。

このラインを引けるところまで、最低限の対応(誠意)は示しておきましょう。

(まとめ記事)弁護士が伝授【クレーム・クレーマー対応】悪質・不当要求と戦う指南書

第5 当事務所のクレーム対応(弁護士費用)

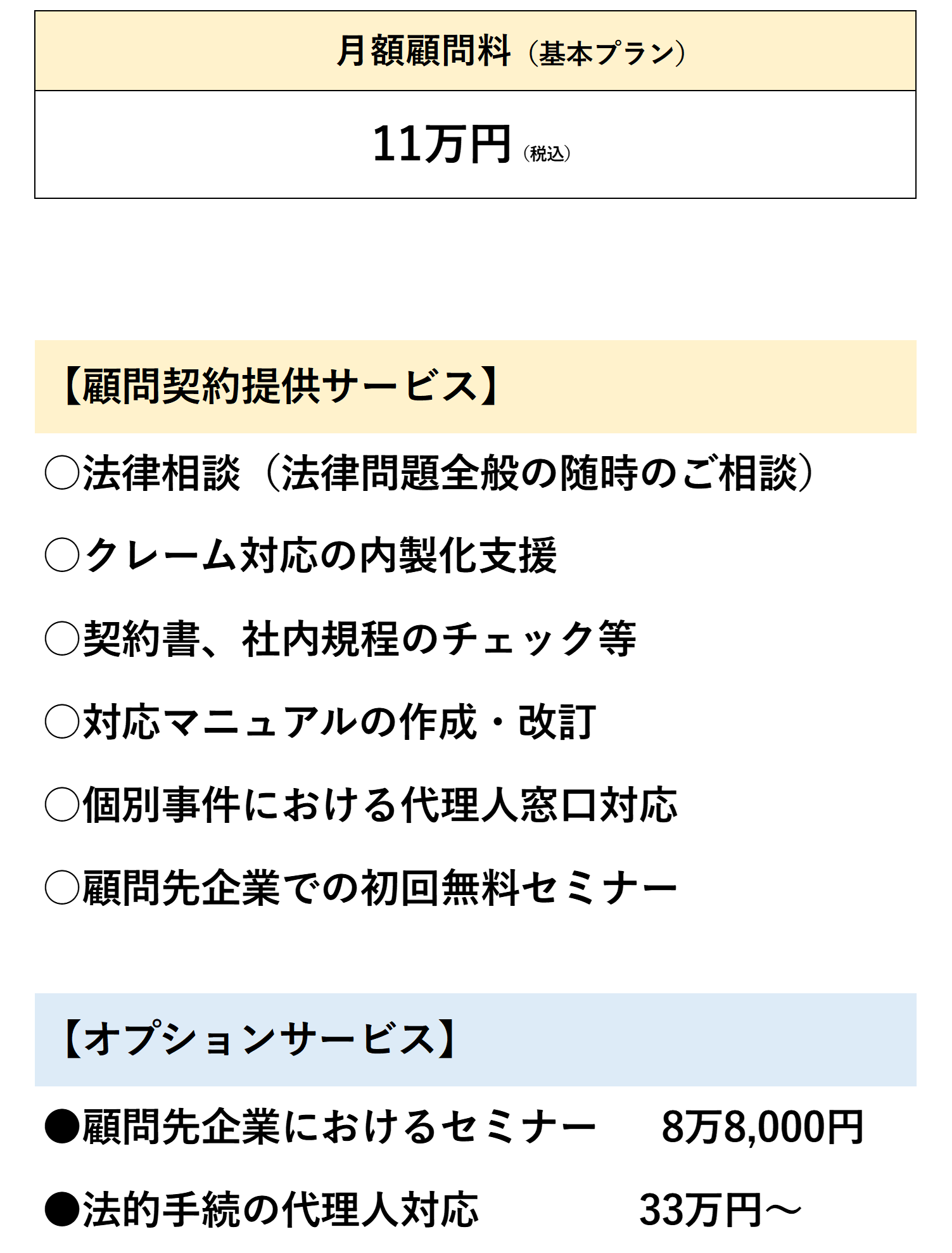

1 当事務所の考え

カスハラクレーマーから会社を守るためには、会社が一丸となり毅然とした対応を行う体制構築が必要不可欠です。

そのためには、継続的な支援が必要不可欠なものと考えており、顧問契約の締結をお願いしています。

【カスハラ・クレーム対応基本プランの提供サービス】

カスハラ・クレーム対応案件における弁護士の活用法は、対応が困難、もしくは判断に迷う事例について、随時ご相談を行います。

そして、定期的に検討会を行い、対応の是非と同種事例への対応策を打合せします。

その上で、これまでに発生した事例に対する検証を行い、それを基にした対応マニュアルを整備します。

法的手続を除いて代理人としての窓口対応業務までも含めていますので、弁護士費用を予算化できますし、コスパ良く外注できる存在としてご活用いただけます。

1~2年の継続により、カスハラクレーマー対応業務を内製化していき、通常の顧問契約にダウンサイジングしていくことも可能です。

【関連記事】あわせて読みたい

売上を上げるツールとしての顧問弁護士活用法!2 弁護士費用と提供サービスプラン

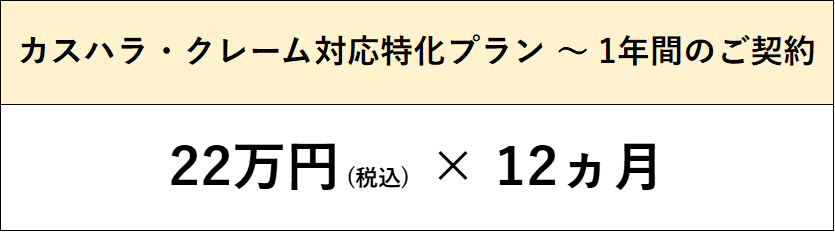

カスハラ・クレーム対応:基本プラン(6ヵ月~)

カスハラクレーマー対応:代行特化プラン

弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。

目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

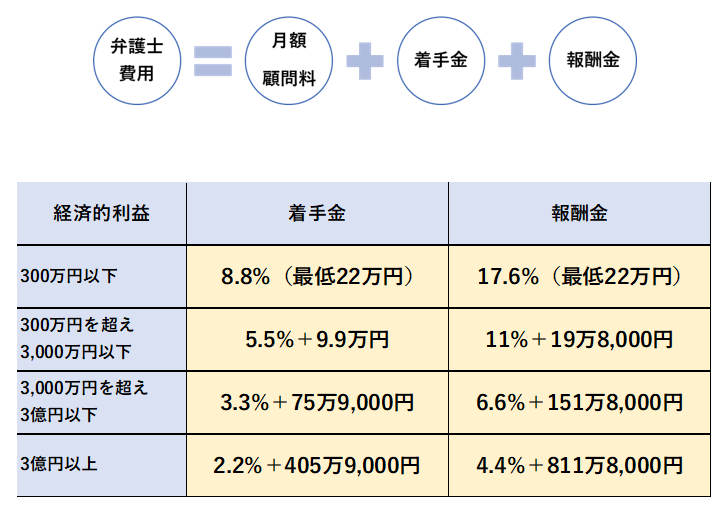

民事全般:基本プラン

上記は、カスハラ・クレーム対応用の特別プランですが、事件対応の一般的なプランもご利用いただけます。

この場合、毎月5万円~の月額顧問料(6ヵ月~)に、以下の事件対応費用(着手金+報酬金)となります。

ご相談予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

クレーム・カスハラ対応には、会社のトップが不当クレームに対して毅然と対応する姿勢を明確にする必要があります。

大きなストレスやうっぷんが溜まっている社会であっても、会社を悪質クレーマーから守る戦いを、専門家としてサポートします。

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター