よくある質問集を記載しました。

以下に記載ない場合や、記載だけでは分からなかった場合なども、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

(まとめ記事)弁護士が伝授【クレーム・クレーマー対応】悪質・不当要求と戦う指南書

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

第1 クレーム・クレーマー対応全般

1 悪質クレームとカスタマーハラスメントの違いとは?

-

(不当な)クレームとカスタマーハラスメントは、同じ意味と理解してよいでしょうか?

-

クレームは、「要求」行為を指します。

顧客や取引先からの不当なクレーム(不当要求)は、カスタマーハラスメントに該当します。これに対して、カスタマーハラスメントはより広く、要求の伴わない嫌がらせ行為(腹いせにネットで悪口を書き込むなど)も含まれるものと考えられています。

ただ、実際上は、同一の意味に理解して差し支えありません。

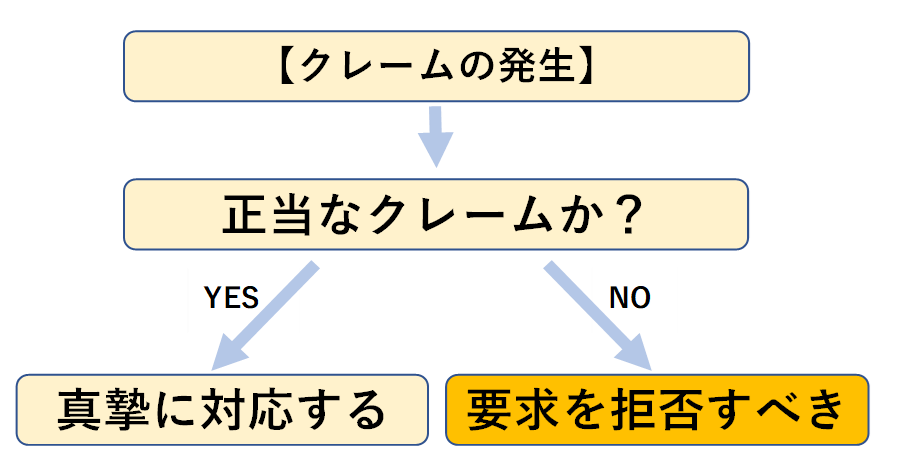

第2 クレーム内容・態様の検討段階

1 不当クレームだと判断できるタイミングは?

-

正当クレームと不当クレームを区別して、不当クレームの場合には通常対応を変えて良い、つまり顧客ではなく取引を拒絶する相手としてモードを切り替えて良いことは理解し、実践したいと思っています。

クレーム対応の初期対応として、通常対応を行っている時に、どのタイミングで不当クレームにあたると判断して良いでしょうか?

-

最も分かりやすいのは、暴力、暴行などを伴う場合です。

一発アウトで、すぐに警察を呼ぶべきです。

身体に向けられたものだけでなく、たとえば壁を叩いたり、イスを蹴る行為も含みます。次に、誹謗中傷や暴言がある場合には、相手を制止します。

それでも継続する場合には不当クレームと判断するべきです。

なお、大声を出しているだけでは、不当クレームと即断できない点はご留意ください。そして、クレーム内容と事実関係を確認し、当方に落ち度があるか、クレームの内容が相当か、要求態様が相当かを検討します。

この検討段階において、正当クレームか不当クレームかを判別していきますが、判断に迷うことが少なくありません。そのため、不当クレームと判断できない際には、謝罪の姿勢を示しつつ対応にあたらざるを得ないでしょう。

そのうえで、会社の対応方針が決まった後において、相手が納得せずに話が堂々巡りになったり、会社の提案に比して過度な要求をしてくる場合には、不当クレームに分類する判断を念頭に置きます。個別具体的な事情抜きには伝えにくいですが、ざっくりとした感覚として、1時間程度の面談や説明をしても交渉が前進しない場合には、基本的な対応としては交渉を打切るべきです。

この段階において、不当クレームと判断できます。✍ 参考記事です

2 過大・無理な要求をする顧客をどこまで相手にすべきか?

-

弊社従業員を誹謗中傷するような発言をしたり、明らかに過大や無理な要求をされた場合に、どのような対応をすればよいでしょうか。

-

誹謗中傷する発言(例:バカ、アホ、デブ、チビ、ブス、無能、使えない等)、

明らかに過大な要求(例:洋服を汚した行為に慰謝料として100万円支払え)、

明らかに無理な要求(例:社長からの謝罪があるまでお店から出ない、土下座の要求等)等、

これらがある場合には、即時に制止や拒絶の意思を表示すべきです。そして、それにもかかわらず、なおも続けてくる場合には、直ちに不当クレームとして対応を打切るべきです。

「打切ってよい」ではなく、「打切るべき」です。悪質なクレーマーの対応をする従業員は、感情偽装(感情と表情が矛盾する状態)により心身ともに疲弊します。

会社は、悪質クレーマーから従業員を守る義務があります。

第3 クレーマー対応時

1 対応人数の問題(複数人対応ができない場合)の対応は?

-

小売店を営んでいます。

よくクレーム対応には複数人で対応すべきと言われますが、現場に十分な人もおらず、複数人で対応をすることはできません。

そのため、従業員がクレーマーに長時間拘束されたり、延々と罵声を浴びせられる事態が起こると、店舗機能が事実上ストップしてしまい、大変な被害となります。弊社では、どのように対応するのが良いでしょうか?

-

小売店などでは、他の顧客からも今すぐに対応が求められることも多くあり、その場において1人の顧客の相手ができない形態も多くあるでしょう。

端的に、「今は十分な対応ができない。」ことを伝えます。

そして、別の従業員か、もしくは別の時間帯(閉店後などでも)に時間を作る約束をします。これでも納得せずに「今すぐに対応せよ」という執拗に求められる場合には、警察を呼ぶことも検討します。

警察というと、ハードルが高く思われるかもしれませんが、物理的強制力をもって排除する方法は、現状は警察に頼らざるを得ないのが現状です。他顧客の対応があるにもかかわらず、執拗に対応を迫る場合には、不退去罪(退去要請したことが前提です)や、業務妨害罪などが頭に浮かべるべきです。

具体的な罪名は不要なので、もう相手にできないから退店して欲しいと伝えているのに出て行ってもらえない、他業務をしたいと言っているのに執拗に対応をするよう長時間迫られている事実を述べるだけで、警察を呼んでも問題ないことは認識して欲しいと思います。

警察官が「何罪が成立すると思ったのですか?」、「犯罪行為に該当すると考える行為は何でしょうか?」などと言うことはありませんので、ご安心ください。

2 謝罪書面を作成

-

当社に全面的に過失があるケースで、謝罪文を要求されました。

謝罪文の交付には慎重になった方が良いと言われますが、どのような点に気を付けたらよいでしょうか? -

謝罪文を交付するリスクは、後に裁判となった場合に証拠として利用されることと、SNSなどのインターネットに公開されることです。

そもそも謝罪文を書くことは義務ではありません。

口頭で謝罪をすれば済む場合がほとんどです。このようなリスクを踏まえると、会社に落ち度がない(非がない)場合は当然として、落ち度が軽微な場合にまで書く必要性はないと考えます。

そのため、書くかどうかは、会社の落ち度の大きさとそれによって生じた損害の大きさを基準として、検討すると良いと考えます。

具体的には、会社の一方的過失により顧客の持ち物を損壊させてしまった場合や、健康被害が生じた場合などに限定すべきでしょう。また、謝罪文を書く場合であっても、あくまでも会社名義の文書ですので、内容についての注文に応じる必要はありません。

✍ 参考記事

3 自社で通知文を作成する場合の作成方法

-

まずは自社でモンスタークレーマーに対して、要求を拒否する通知文を送付しようと思います。

通知文の作成にあたり、どのような内容を記載すべきでしょうか? -

通知文においては、事情の知らない第三者が見てもその内容から不当性を理解してもらえるような内容で書きましょう。

具体的には、当該クレーマーの要求行為や要求内容と共に、会社として要求に応じることはできないことを再三再四にわたり説明・回答している事実を記載します。

その上で、これ以上対応できない旨を明言します。ただし、事実よりも、こう考えるなどという意見や評価を盛り込んでしまうと、今度は通知文の内容についてクレームを言いたい、という事態も発生し得ます。

そのため、第三者から見ても不当性が分かるような内容にしながらも、事実を記載して、「議論する意思も、交渉する意思もない」ことを端的に記載すれば良いと考えます。

4 警察を呼ぶタイミングや判断

-

クレーム対応中、どのようなタイミングで警察を呼ぶのがよいのでしょうか?

-

警察ができることは、目の前に迫っている不当要求行為に対して、物理的強制力をもって排除することです。

これができるのは、唯一警察だけです。

自身で排除しようとすると、違法な自力救済になってしまうリスクがあり、推奨できません。そのため、説明・回答をしているのに、執拗に回答を求め続けられる場合には、警察を呼ぶタイミングに至っているものと考えます。

✍ 参考記事

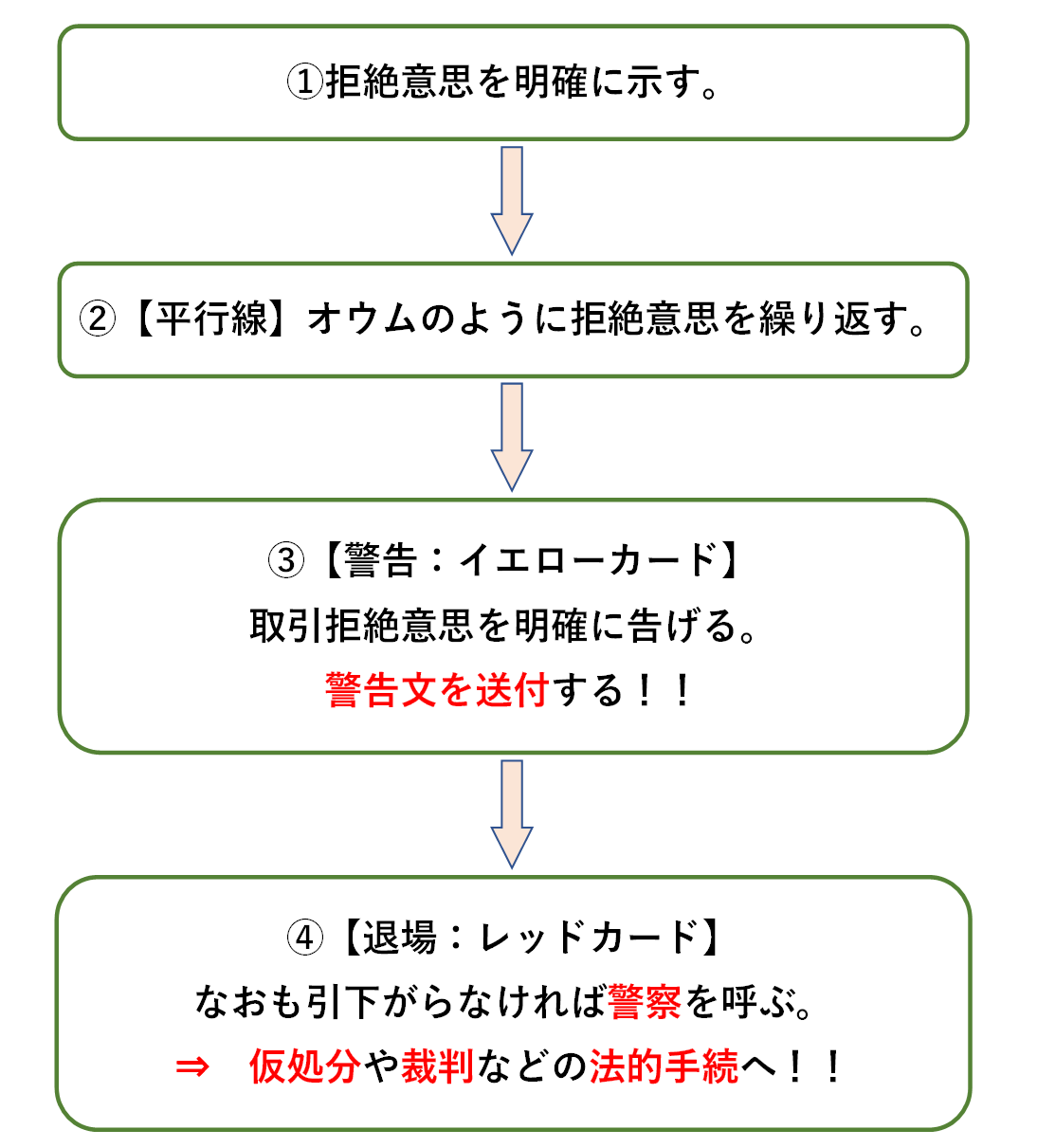

5 全く話が通じず、堂々巡りになってしまう相手の対応

-

何度説明しても伝わらず、それなのに執拗に同じ話を繰り返され、堂々巡りになってしまうことがあります。

全く話の通じない相手に対して、どのように対応すれば良いのでしょうか。

-

会社にとって必要な対応は、顧客が納得するまで説明を尽くすことではありません。

ざっくりした表現をすると、社会常識的にこのくらいの取引に対しては、このくらい説明があれば十分だよねと、一般的に想定されている程度の説明をすれば足りる問題といえます。

このような説明を会社が尽くしているにもなおも納得せずに、堂々巡りになったり、押し問答になっている場合には、それ以上そのクレーマーの相手をしても従業員への悪影響や通常業務への被害が発生してしまう事態となりますので、取引の断絶を目指していくべきです。

仮に会社に非がある場合であっても、会社が説明義務を尽くしているのにもなおも要求を続ける場合には、「不当クレーム」として扱います。

当初は正当なクレームであっても、説明義務を尽くした後にも執拗に要求を続ける場合には、「要求を拒否すべき」不当クレームに分類すべきです。 ✍ 参考記事

6 初期対応に失敗した場合の対応

-

不当な要求だとは思いながら、ずるずると要求を呑んでしまったり、過度な謝罪や解決案の提案をしてしまいました。

このような場合、弊社はどのように対応したらよいでしょうか。 -

不適切な謝罪や不適切や約束をしてしまうことは、往々にしてあることです。

突如怒り狂うクレーマーを前にしたり、自己に過失があるような場合には後ろめたい気持ちが生じるのも止むを得ないことです。だからこそ、クレームには組織的に対応する必要性があります。

不適切や謝罪や不適切な約束をしてしまったとしても、「本来はそのような要求に応じる法的義務は存在しないこと、そのため前言撤回となるが要求には応じられないこと、今後も応じられないこと」を伝えます。

初動対応のミスの挽回は、初動対応を誤った従業員とは別の方が対応すると良いでしょう。

初期対応にミスがあった場合には、弁護士からの対応も効果的になりやすい類型です。

✍ 参考記事

第4 弁護士への依頼

1 依頼するタイミング

-

弁護士に依頼する場合、どのタイミング依頼(代理人として介入を依頼)するのがよいのでしょうか?

-

特にどの時期が良いということはありません。

会社において、逃げずに説明責任を果たした後であれば、いつでも良いです。

そのため、自社において手に余る状況になったならば、弁護士に依頼するのが良いでしょう。ある程度は、自社において説明を行うべきではありますが、誹謗中傷や暴言などがある場合には、即座に弁護士委任に切り替えた方が良い典型的な場面です。

2 顧問契約のメリット

-

クレーム対応において、弁護士と顧問契約を締結すると、主にどのようなことをしてくれますか?

-

弁護士からは、想定されるリスクをお伝えすると共に、裁判になった場合も踏まえた推奨される対応策をお伝えします。

そして、メールや書面の文案も具体的に助言いたしますので、各従業員が自信と安心感をもって対応に当たることができるようになります。

さらに、必要な場合には即座に代理人として関与できます。

3 弁護士への顧客情報開示

-

弁護士に依頼した後、クレーマーより直接連絡があり、「何の了解もなく、弁護士に個人情報を知らせるのは法律違反ではないか?」と言われました。

弁護士に依頼する際には、本人の同意なく、弁護士にクレーマーの個人情報(氏名・住所・電話番号等)を提供しても大丈夫なのでしょうか?

-

会社(法人)だけでなく個人事業主も、「個人情報取扱事業者」に該当しますので、個人情報保護法による規制を受けます。

個人情報の第三者提供については、個人情報保護法27条(第三者提供の制限)が規定していますが、

①弁護士は、会社の代理人として業務を行うために、同条項の「第三者」に該当しない、

②仮に「第三者」に該当するとしても、クレーム対応においては、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(同条第1項2号)との適用除外規定に該当する、

と考えられます。そのため、弁護士への提供は法律的に問題がないとされています。

(参考)🔗「個人情報の保護に関する法律」(e-gov法令検索)

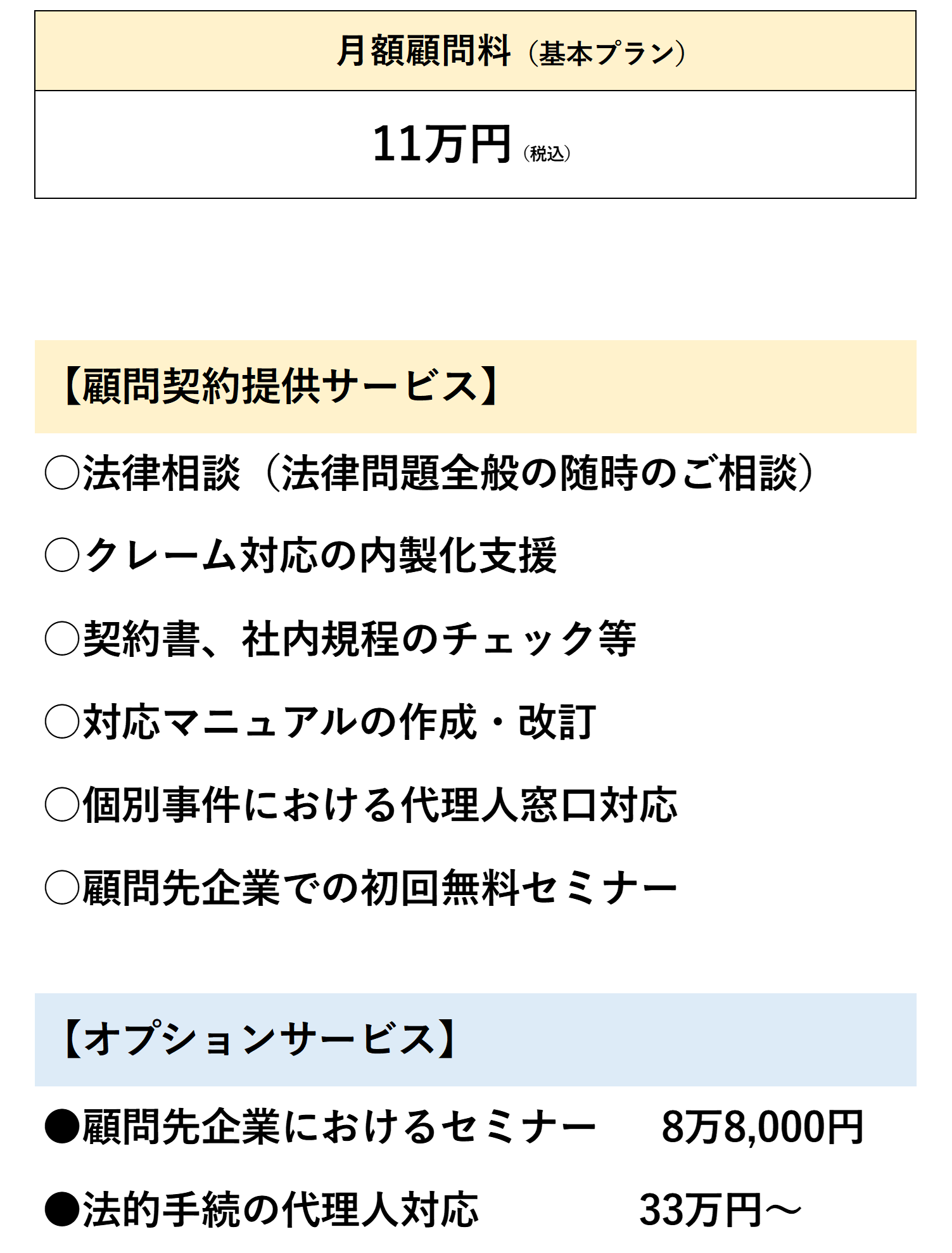

第5 当事務所のクレーム対応(費用)

1 当事務所の考え

カスハラクレーマーから会社を守るためには、会社が一丸となり毅然とした対応を行う体制構築が必要不可欠です。

そのためには、継続的な支援が必要不可欠なものと考えており、顧問契約の締結をお願いしています。

【カスハラ・クレーム対応基本プランの提供サービス】

カスハラ・クレーム対応案件における弁護士の活用法は、対応が困難、もしくは判断に迷う事例について、随時ご相談を行います。

そして、定期的に検討会を行い、対応の是非と同種事例への対応策を打合せします。

その上で、これまでに発生した事例に対する検証を行い、それを基にした対応マニュアルを整備します。

法的手続を除いて代理人としての窓口対応業務までも含めていますので、弁護士費用を予算化できますし、コスパ良く外注できる存在としてご活用いただけます。

1~2年の継続により、カスハラクレーマー対応業務を内製化していき、通常の顧問契約にダウンサイジングしていくことも可能です。

【関連記事】あわせて読みたい

売上を上げるツールとしての顧問弁護士活用法!2 弁護士費用と提供サービスプラン

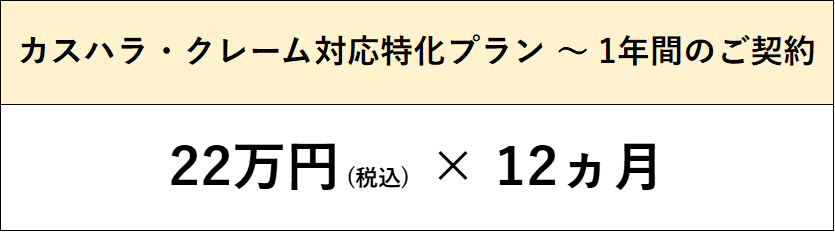

カスハラ・クレーム対応:基本プラン(6ヵ月~)

カスハラクレーマー対応:代行特化プラン

弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。

目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

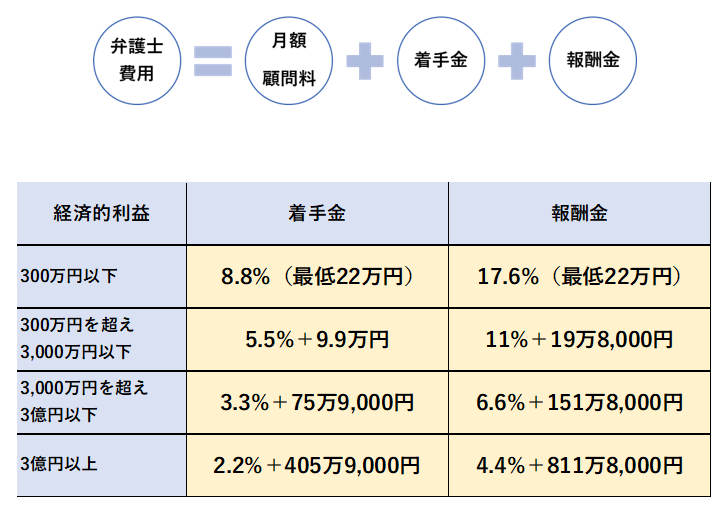

民事全般:基本プラン

上記は、カスハラ・クレーム対応用の特別プランですが、事件対応の一般的なプランもご利用いただけます。

この場合、毎月5万円~の月額顧問料(6ヵ月~)に、以下の事件対応費用(着手金+報酬金)となります。

ご相談予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

クレーム・カスハラ対応には、会社のトップが不当クレームに対して毅然と対応する姿勢を明確にする必要があります。

大きなストレスやうっぷんが溜まっている社会であっても、会社を悪質クレーマーから守る戦いを、専門家としてサポートします。

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター