- カスタマーハラスメントの対策をしたいと思っても、具体的に何をすべきか分からない

- カスハラ被害に対し、どのように対応して良いか分からず困っている

- 社内だけで手に負えないハードクレーマーの対応相手として弁護士を探している

- 社内でマニュアルを作成と言われても、誰に相談したら良いのか分からない

- 取引先より明らかに不当や過剰な要求を受けた場合に、どのように対応すべきか分からない

従来、不当要求やモンスタークレーマーといえば、いわゆる反社会的勢力と呼ばれる人達のビジネスとして行われていました。

しかし、現在では、民間企業や自治体などによる顧客主義の浸透により、一般の人によるハードクレームが増加し、カスタマーハラスメントとして社会問題にまで発展しています。

昨今の社会情勢を踏まえると、民間事業者としても「カスハラクレーマー対応」を適切に処理する体制を築く必要性は、非常に大きくなっているといえます。

ここでは、カスハラ対策として当事務所がブログで書いた記事をまとめ、目次のように利用していただきたいと思います。

第1 カスハラ・クレーム対応は日頃の準備から

1 カスハラ対策の第一歩は、カスハラクレーマーとの断絶から ⇒ 会社の覚悟が問われます

本来、クレームは商品やサービスの改善につながる宝の山といえるものです。

しかし、不当なクレームに対しても、このような顧客主義を貫こうとしたのでは、かえって自社の従業員を疲弊させ、やる気を失わせ、結果として顧客に対するサービスが低下していくと理解され始めました。

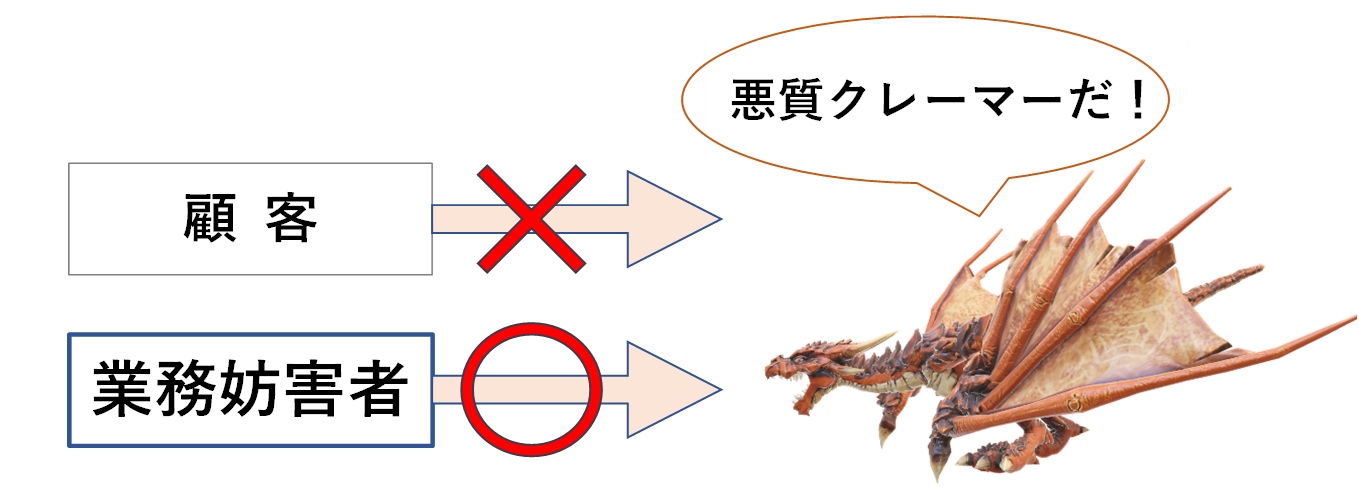

すなわち、悪質なクレーマーに対しては、会社は「顧客」として扱う必要はなく、「会社に損害を及ぼす者」、つまり「業務妨害者」として対応すべきです。

そのため、適切なカスハラ被害を防ぐ第一歩は、悪質なクレーム、カスハラクレーマーとは取引の断絶を図る「会社の覚悟」を持つことから始まります。

✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!

2 正当クレームと不当クレームを区別して対応する

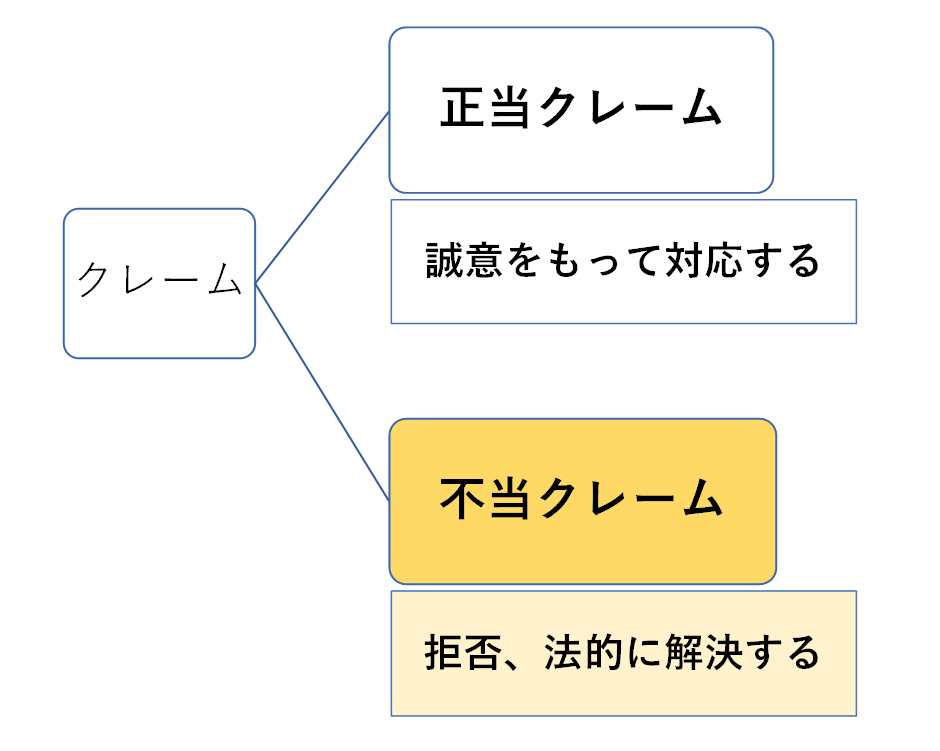

具体的に会社に求められる対応は、正当なクレームに対しては従前の顧客主義を堅持し、丁寧かつ誠実な対応を行う一方、不当なクレームに対しては、顧客として扱うことを放棄する対応が必要になります。

そこで、カスハラ被害防止にあたっては、正当クレームと不当クレームを区別する視点を持つことが必要不可欠となります。

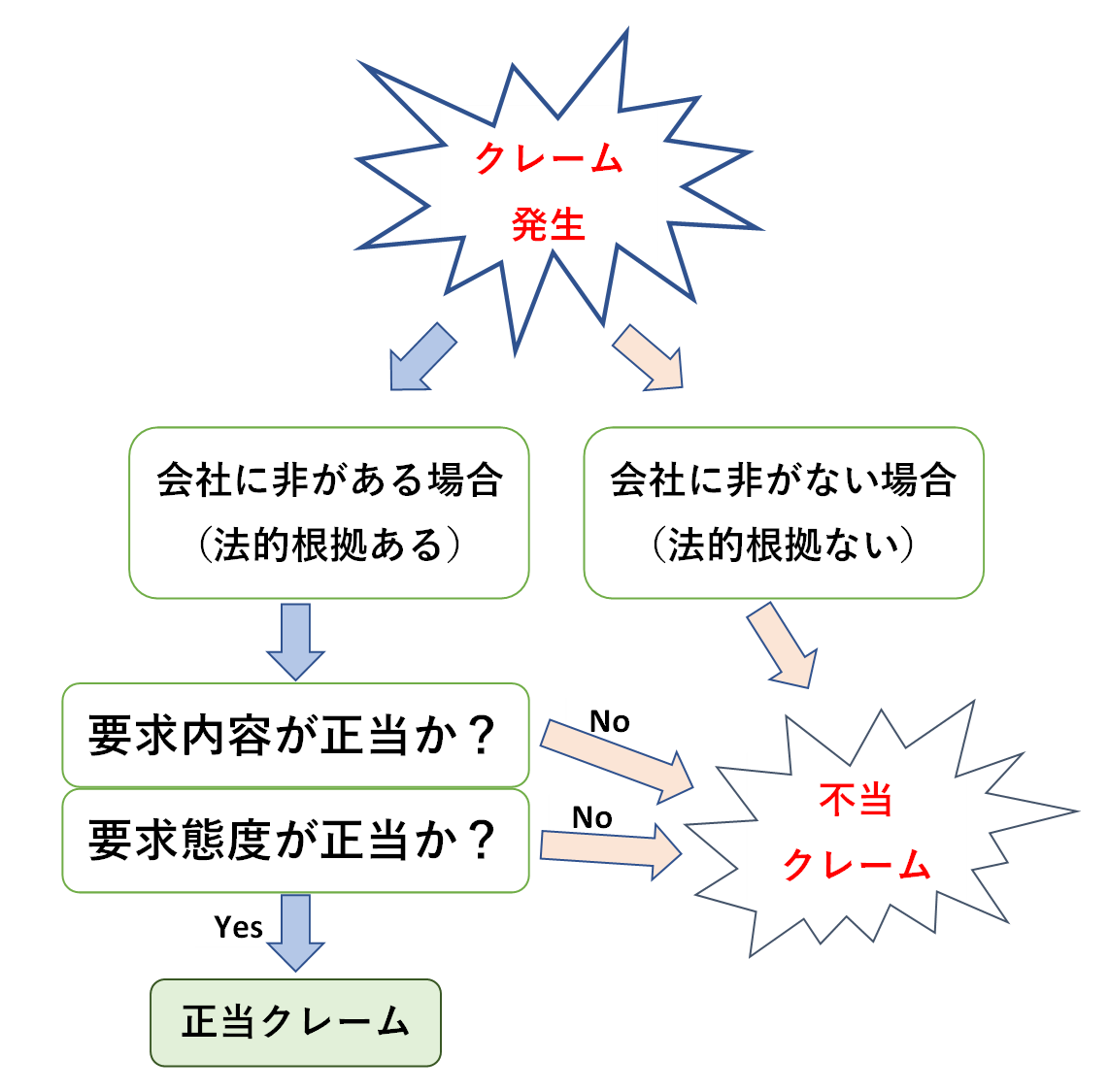

この区別は、①クレームに法的根拠があるか(会社に落ち度があるか)、②要求内容が正当といえるか、③要求態度が正当といえるかによって区別していきます。

✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!

3 カスハラクレーマーとは取引の断絶を目指す

会社には、誰と取引するか、誰を顧客として扱うかを選択する権利があります(契約自由の原則)。

顧客でない以上は、取引を継続する理由はありません。

「あなたは業務妨害者である。」として、取引関係からの断絶(店外への退去、入店拒否、連絡拒絶など)を図っていきます。

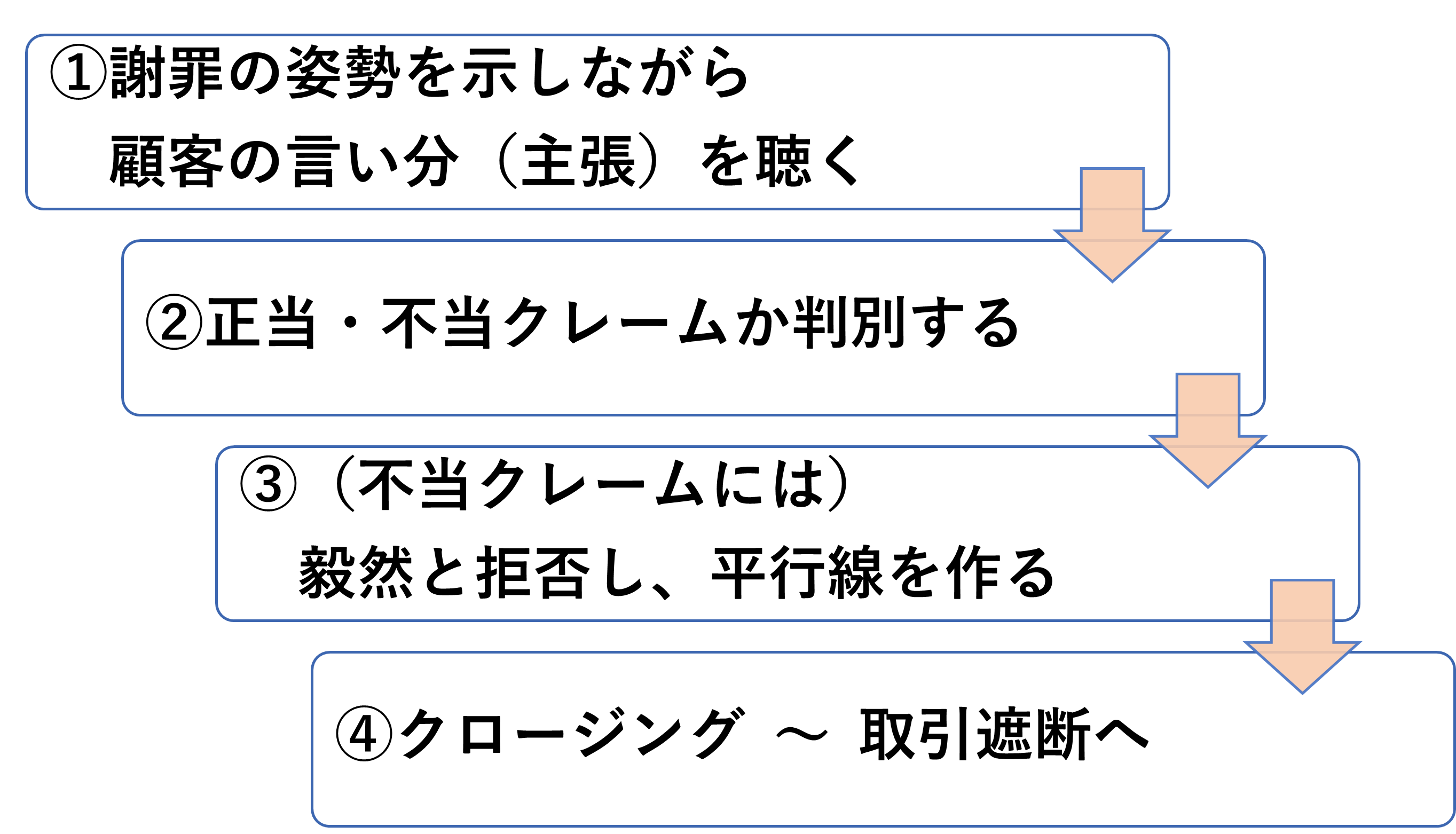

以下の流れ図が全体像となります。

この全体像を意識しながら対応にあたることが、カスハラクレーマー対応では必要となります。

✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!

4 深刻化するカスハラ被害には法的手続を!!

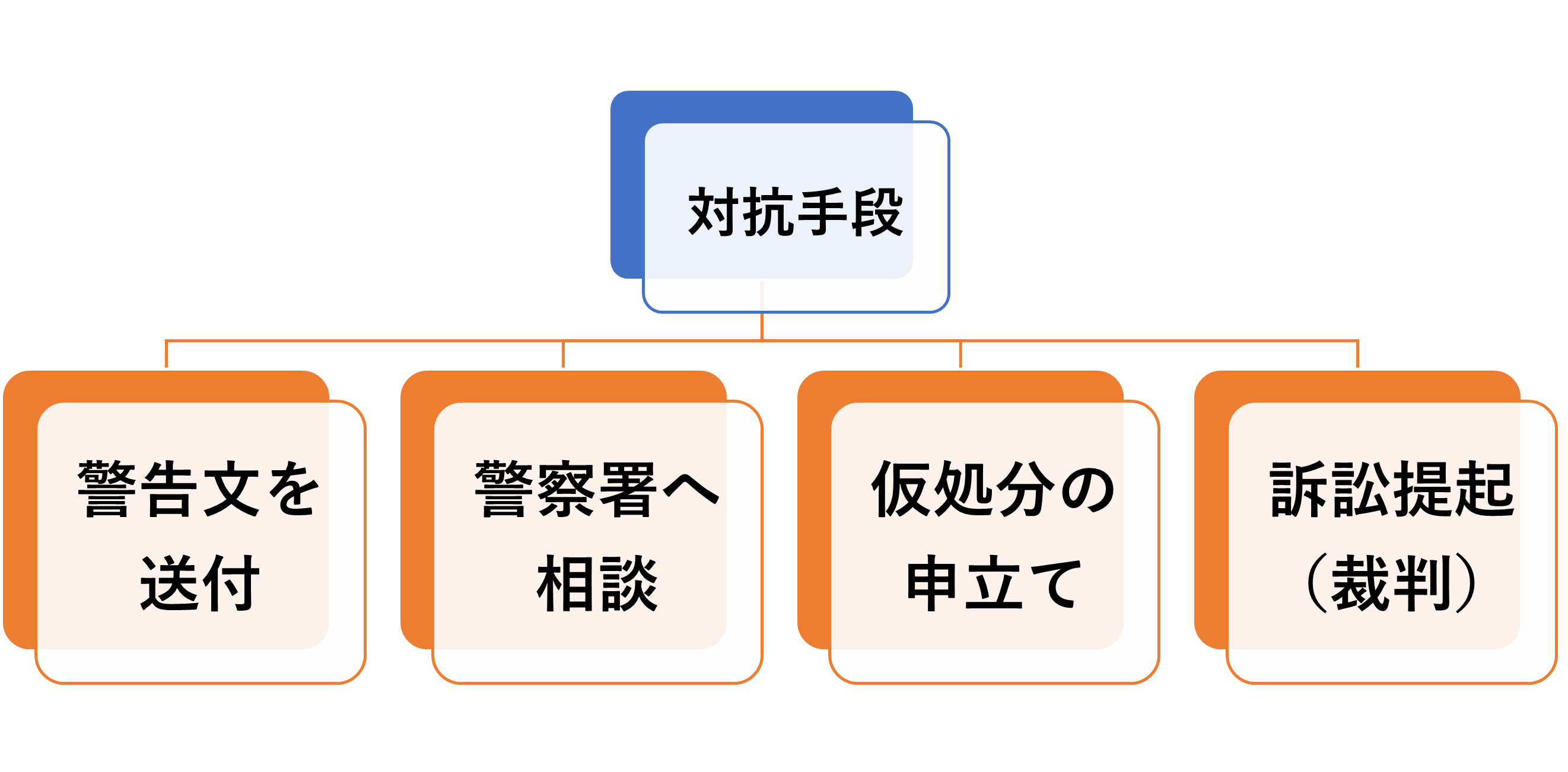

これまで述べてきた対応を行っても、それでもなお執拗に要求を続けるカスハラクレーマーがいるのも事実です。

このようなカスハラ被害が深刻化する場合には、法的手続をもって対応します。

✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!

【弁護士をカスハラ被害・クレーム対応で活用】

🔗カスハラ被害・クレーム対応を弁護士に依頼する7つのメリット

【警察の力を借りるための知識】

🔗カスハラクレーマー対応で覚えておきたい犯罪行為類型~「悪質なカスハラは犯罪です!!」

【仮処分の活用~最も迅速な裁判手続】

🔗架電・面談・撮影禁止「仮処分」をカスハラクレーマー対応で申立てる!

【訴訟(裁判)・調停手続を活用した対抗策】

🔗「裁判」~カスハラクレーマー対応では、債務不存在、損害賠償、差止請求が効果的

5 日頃の準備から対策を始めること(事前準備の重要性)

このようなカスハラ被害に負けない対応を実践するためには、日常からの備えが必要不可欠となります。

厚労省のカスハラ対策マニュアルの中から、特に重要だと思う点を以下にピックアップしました。

- トップがカスハラ対策への取組姿勢を明確に示すこと

- カスハラ概念の明確化と組織的対応体制を構築すること

- 従業員への教育・研修の実施

なんとなくやっているけれども、しっかりと実践できていないという感想も多いのではないかと思います。

会社のトップが取組姿勢を明確にすることや、マニュアルの作成についても解説をしましたので、参考にしていただければと思います。

✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!

第2 カスハラ・クレーム対応の実践

1 カスハラクレーマーの態様に応じた対応法

カスハラクレーマー対応を実践するにあたり、執拗に面談を求められる場合や、多数回にわたり電話をかけてくる場合など、態様も様々なものがあります。

そのため、カスハラ被害の態様別に対応法を解説しました。

✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!

2 場面・状況別のクレーム対応

クレーム対応において、比較的発生しがちな場面や状況を想定して、対応法を検討しています。

✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!

第3 業界や場面を踏まえたカスハラ・クレーム対応について

1 業界別のカスハラクレーマー対応

カスハラクレーマー対応において、民間企業を支えているのは「取引自由の原則」です。

しかし、業界によっては、この取引自由の原則を根拠としてストレートに取引拒絶を行えない場合があります。

典型的な例が、行政機関や医療業界です。

また、建設業界(工事現場)、製造業(工場)、また不動産業界(特に賃貸管理)などでは、最も多い相談に騒音クレーム被害があり、業界ごとに特徴的な問題も存在します。

このように、業界による特性を踏まえた対策が必要になる場合もありますので、業界別の視点から書いた記事があります。

✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!

【医療業界のモンスターペイシェント対策】

🔗【モンスターペイシェント】クリニックのトラブル対応を弁護士が解説

🔗応招義務を正しく理解し恐れない【医師・歯科医師のカスハラクレーマー対応】

【業界別にみるクレームの対応】

🔗美容業界(美容院、ネイル・エステサロン)のカスハラクレーマー対応

【騒音クレーム:建設業界、工場、不動産業界、生活騒音など】

2 日常でも行われる不当要求や過剰要求(騒音や繁華街を中心に)

会社の経済活動だけではなく、日常生活においても不当要求や過剰要求は散見されます。

繁華街においては、お酒も絡み、夜という時間もあり、ぼったくり被害を筆頭に危険なイメージは付きまといます。

✍ より詳しい解説はコチラから~ぜひお読みください!!

第4 弁護士費用(カスハラクレーマー対応のサービスプラン)

1 当事務所の考え

カスハラクレーマーから会社を守るためには、会社が一丸となり毅然とした対応を行う体制構築が必要不可欠です。

そのためには、継続的な支援が必要不可欠なものと考えており、顧問契約の締結をお願いしています。

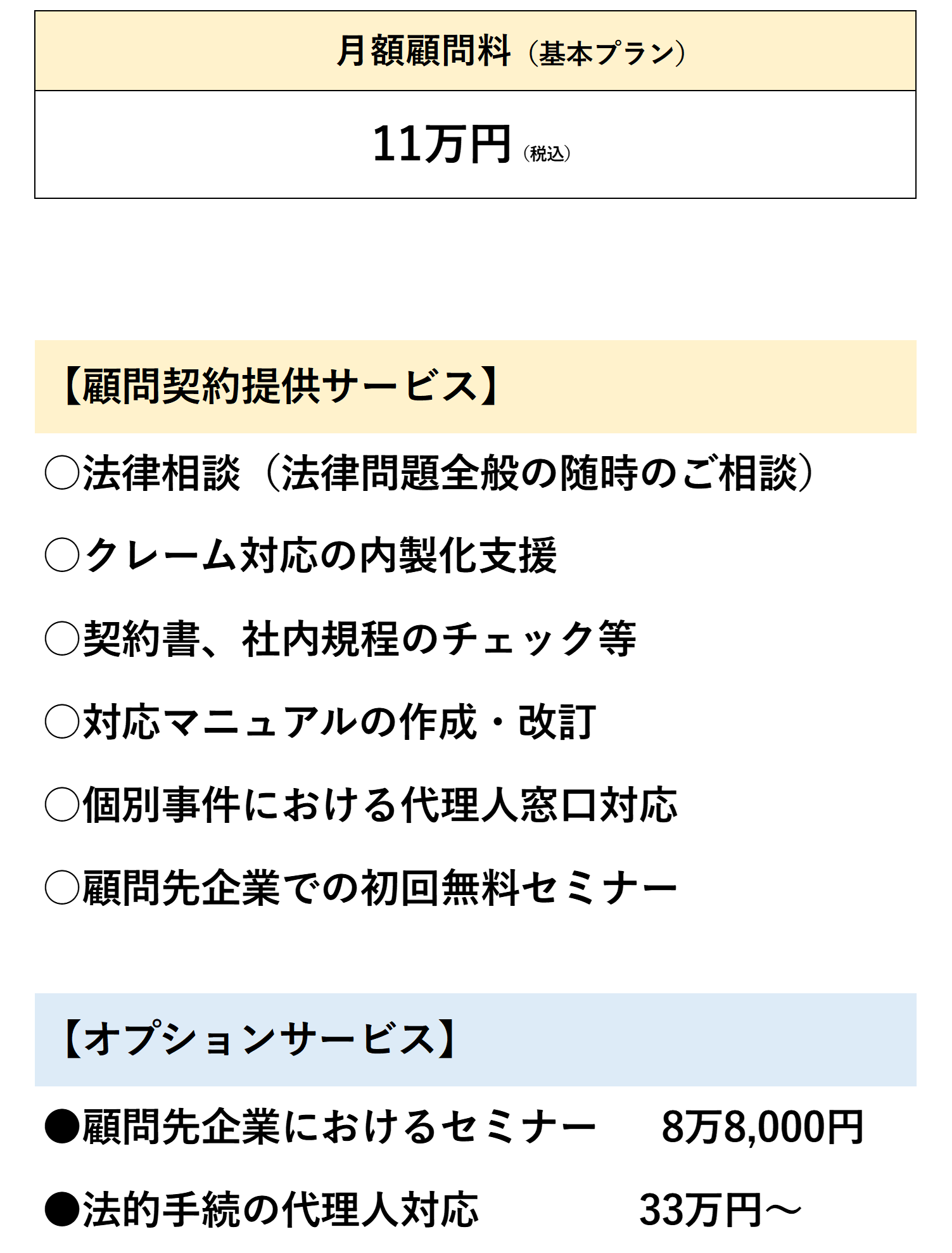

【カスハラ・クレーム対応基本プランの提供サービス】

カスハラ・クレーム対応案件における弁護士の活用法は、対応が困難、もしくは判断に迷う事例について、随時ご相談を行います。

そして、定期的に検討会を行い、対応の是非と同種事例への対応策を打合せします。

その上で、これまでに発生した事例に対する検証を行い、それを基にした対応マニュアルを整備します。

法的手続を除いて代理人としての窓口対応業務までも含めていますので、弁護士費用を予算化できますし、コスパ良く外注できる存在としてご活用いただけます。

1~2年の継続により、カスハラクレーマー対応業務を内製化していき、通常の顧問契約にダウンサイジングしていくことも可能です。

【関連記事】あわせて読みたい

売上を上げるツールとしての顧問弁護士活用法!2 弁護士費用と提供サービスプラン

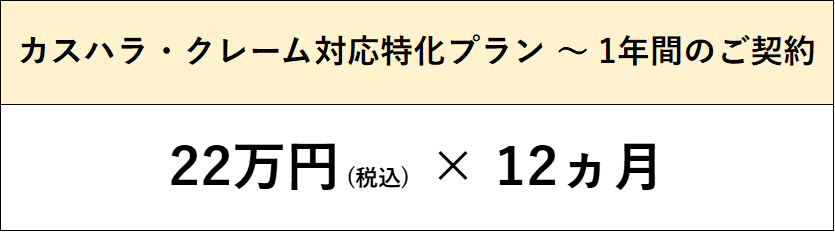

カスハラ・クレーム対応:基本プラン(6ヵ月~)

カスハラクレーマー対応:代行特化プラン

弁護士への委任を個々の案件ごとではなく、予算を設定して毎月定額化させたい場合に、特化プランを準備しています。

目安として毎月3件程度を上限に想定していますが、個別相談いたします。

民事全般:基本プラン

上記は、カスハラ・クレーム対応用の特別プランですが、事件対応の一般的なプランもご利用いただけます。

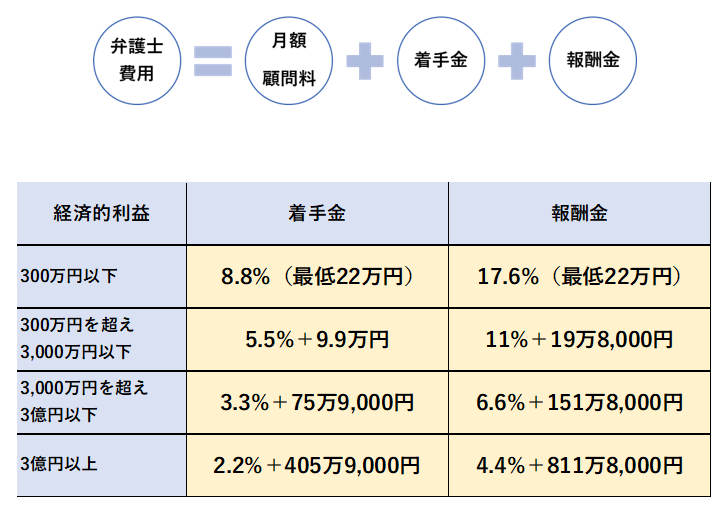

この場合、毎月5万円~の月額顧問料(6ヵ月~)に、以下の事件対応費用(着手金+報酬金)となります。

ご相談予約フォーム

*は必須項目です

お問い合わせ

ご相談については、予約制となっております。

来所相談だけでなく、Zoom相談も対応しておりますので、全国対応しております。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

相談時に必要なもの

事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。

- 相談内容の要点をまとめていたメモ

- ご相談に関する資料や書類

ご相談(初回相談料:1時間あたり1万1,000円)

法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。

問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。

※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。

ご依頼

当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

問題解決へ

事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。

示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。

終了

委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。

お預かりした資料等はお返しいたします。

クレーム・カスハラ対応には、会社のトップが不当クレームに対して毅然と対応する姿勢を明確にする必要があります。

大きなストレスやうっぷんが溜まっている社会であっても、会社を悪質クレーマーから守る戦いを、専門家としてサポートします。

カスハラ・クレーム対応は、

ぜひお気軽にご連絡ください

全国対応

Zoom、Teams、

Google Meet等にて

相談料

1時間

11,000円

(税込)

詳細は🔗カスハラ・クレーム対応特設ページをご覧ください。

委託先コールセンター

委託先コールセンター